- •1.3. Аэродинамика природных вентиляционных сил глубоких карьеров

- •1 .4. Пути улучшения аэродинамики природных вентиляционных сил в карьерах

- •2. Основные требования и теоретические

- •2.1. Рабочая зона карьера как объект проветривания

- •2.2. Требования к системам искусственного проветривания карьеров

- •2.3. Обоснование объемов свежего воздуха, необходимого для разбавления вредностей

- •2.4. Обоснование требуемой подачи вентиляционных устройств, удаляющих загрязненный воздух за пределы карьера

- •3.1. Струйные способы и средства проветривания карьеров

- •3.2. Генерация искусственных осадков в атмосфере карьеров

- •3.3. Оценка аэродинамики и энергетики свободноструйной вентиляции карьеров

- •3.4. Трубопроводные вентиляционные системы глубоких карьеров

3.1. Струйные способы и средства проветривания карьеров

В основе этого способа лежит использование кинетической энергии свободной (неограниченной или полуограниченной) турбулентной струи, создаваемой специальным источником, в качестве которого могут быть установки, создаваемые на базе шахтных осевых вентиляторов или авиационных (самолетных или вертолетных) винтов. Приводом таких установок могут служить двигатели внутреннего сгорания (ДВС), турбовинтовые двигатели (ТВД), электродвигатели и др. Установки, как правило, выполняются передвижными (мобильными), способными свободно перемещаться в выработанном карьерном пространстве. Направление свободных струй, создаваемых ими, может быть горизонтальным, наклонным или вертикальным (вверх или вниз). Кроме того, струи от нескольких установок могут иметь параллельное или последовательное (каскадное) расположение.

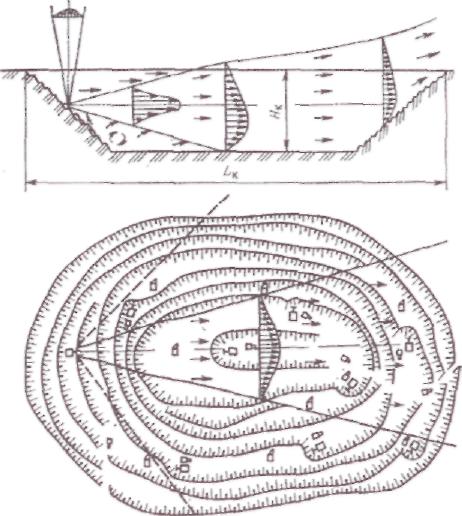

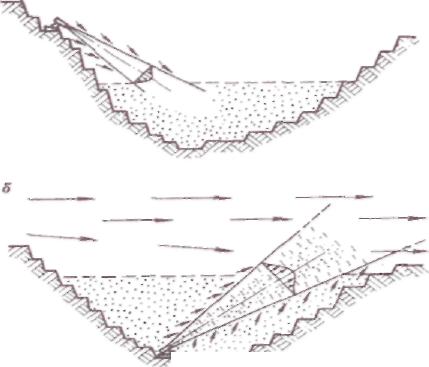

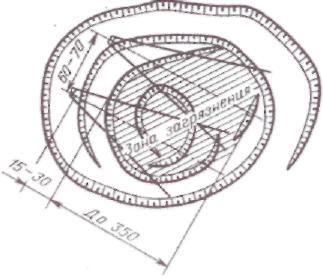

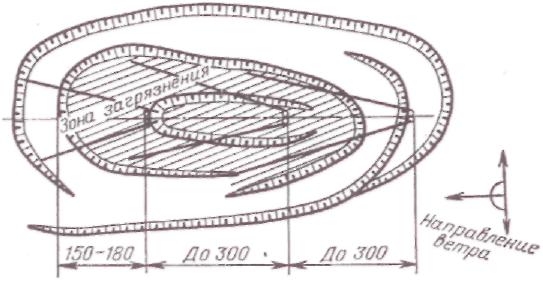

В зависимости от геометрических размеров проветриваемой зоны, интенсивности и расположения источников пылегазоподав-ления могут быть применены следующие схемы: проветривание одной горизонтальной (рис. 3.1) или наклонной струей (рис. 3.2); проветривание системой вентиляционных струй, создаваемых двумя или несколькими установками. При этом в зависимости от длины и ширины зоны загрязнения может применяться параллельное (рис. 3.3) или последовательное (каскадное) их расположение (рис. 3.4).

Вентиляторные установки должны располагаться вне зоны загрязнения и подавать в проветриваемый объем свежий воздух. При применении каскадной схемы проветривания установки, подающие воздух в зону загрязнения, располагают в зоне чистого воздуха на уступ выше проветриваемой зоны, другие могут быть размещены в зоне загрязнения, обеспечивая разбавление и вынос вредностей.

При наличии в проветриваемой зоне естественных потоков направление струй, создаваемых установками, должно совпадать с направлением естественных воздушных потоков, а при невозможности выполнения этого условия угол между осью струи и направлением естественного потока не должен превышать 80 %.

Рис. 3.1. Схема проветривания карьера одной горизонтальной струей

Рис. 3.2. Проветривание застойных зон наклонными струями: а - разбавлением свежим воздухом; б - активным выносом

В качестве источников свободных турбулентных струй в практике проветривания карьеров использовались осевые вентиляторные установки (УПК-4, ПВУ-6 и др.); установки на базе самолетных авиационных винтов (ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3, УМП-1, УМП-1А и др.); установки на базе вертолетных винтов (АВК-3, АВК-35, УМП-14, УМП-21 и др.); установки на базе турбовинтовых двигателей самолетов (АИ-20КВ, НК-12КВ и др.). Технические характеристики этих установок достаточно полно приведены в литературе по вентиляции карьеров [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.], и поэтому в настоящей работе они не приводятся. Однако оценка их аэродинамики и энергетики, а также анализ теории турбулентных струй будут приведены ниже.

Простейший вариант проветривания карьера одной горизонтальной струей показан на рис. 3.1. Один вентилятор, например НК-12КВ, работающий в динамическом режиме, обеспечивает перемешивание и вынос загрязненного воздуха за пределы атмосферы карьера, свежий воздух поступает через внешнюю границу струи. Струя изотермическая, так как выхлоп турбины выведен из воздушной струи. Предполагаемое время проветривания карьера (застойной зоны) при продолжающейся работе оборудования должно быть (в общем виде)

t = F3(C0 - СДО1|)/[0к(СДоп - Сн) - SG], (3.1)

где V3 - объем карьера (застойной зоны); QK - количество поступающего в карьер свежего воздуха (равно количеству удаленного загрязненного); G - интенсивность выделения вредных примесей; Со - концентрация вредных примесей в зоне; Сдоп - допустимый уровень концентрации вредностей (ПДК); Сн - начальный уровень концентрации вредностей (в момент прекращения воздухообме-нов).

На рис. 3.2 показаны схемы проветривания застойных зон наклонными нисходящими и восходящими изотермическими струями. Подача свежего воздуха в застойную зону сверху наиболее рациональна при ликвидации загрязнений малой высоты. При проветривании зон с непрерывным выделением вредных примесей ограничением применения этого способа является время, в течение которого концентрация вредной примеси в зоне активного перемешивания поднимается до предельно допустимой.

4:;

л

Направление

Ветра

Рис.

3.3. Схема вентиляции застойной зоны

параллельными струями

Рис. 3.4. Схема вентиляции застойной зоны с помощью каскадно расположенных установок УМП-1

При значительной высоте зоны загрязнения более эффективны восходящие (в том числе вертикальные) свободные струи. Развиваясь в зоне загрязнений, такие струи, как предполагалось, должны выносить в ветровой поток значительные объемы вредных примесей. При этом вентиляторы или другие устройства должны обладать возможно большим начальным расходом воздуха и достаточной рабочей дальнобойностью. Вентиляторы, создающие вертикальные рабочие струи, рекомендовались для ограниченных в плане воронкообразных застойных зон карьеров (установки УМП-14 и УМП-21, тепловые установки и другие генераторы восходящих потоков).

Образующаяся после включения установки в работу свободная струя, как предполагалось, должна была выходить за пределы атмосферы карьера и, попадая в ветровой поток, рассеиваться на значительной высоте.

При этом уровень загрязнения должен был постепенно понижаться, а граница, отделяющая загрязненный воздух от чистого, должна была сохранять свое горизонтальное положение в течение всего времени проветривания.

Если представить объем зоны загрязнения как объем усеченного конуса с переменной высотой Z, то его текущее значение

V3=KZ(R2+r2+Rr)/3=n(3r2Z+3rZ2ctg a+Z3ctg2a)/3, (3.2)

где R и г ~ радиусы соответственно верхнего и нижнего оснований, м; a - угол наклона борта, градус.

В технической литературе, посвященной струйной вентиляции и струйным вентиляторным установкам карьеров [1,2, 4-7], многократно подчеркивалось, что они в наибольшей степени отвечают условиям открытых горных разработок. Однако многолетний опыт их применения на глубоких карьерах СССР и РФ однозначно показал, что в большинстве случаев, несмотря на значительные единичные мощности вентиляторных агрегатов (до 11000 кВт), на многокаскадное и параллельное их соединения, они оказывались не в состоянии осуществлять процесс воздухообмена проветриваемых загрязненных зон с окружающей карьер атмосферой.

Особенно нежелательны в этом плане установки с использованием реактивных двигателей, дополнительно загрязняющие атмосферу карьеров. Так, реактивный двигатель РД-ЗМ за 1 час работы загрязнит до уровня ПДК при отсутствии воздухообмена с окружающей средой объем, равный 19,5 млн м3.

Следует заметить, что некоторые предложения по свободно-струйной вентиляции карьеров носили почти экзотический характер. Так, например, всерьез обсуждалось проветривание карьеров с помощью вертолетов [14].

Полная несостоятельность свободноструйной вентиляции карьеров как средства воздухообмена загрязненных зон с окружающей карьер воздушной средой будет показана ниже.

45