- •Содержание

- •Инструкция по технике безопасности и противопожарной безопасности при работе в лаборатории кафедры тппм и ик

- •Введение

- •Практическая часть

- •1. Используемые реактивы, посуда и оборудование

- •2. Порядок выполнения работы а) Проведение суспензионной полимеризации

- •Б). Исследование свойств полученного продукта

- •Отчет о выполнении работы

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Полиамиды

- •Практическая часть

- •1. Используемые реактивы, посуда и оборудование

- •2. Порядок выполнения работы а) Синтез полимера

- •Б) Исследование свойств полученного продукта

- •3. Отчет о выполнении работы

- •1. Синтез полимера

- •2. Результаты исследования полученного продукта:

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Поливиниловый спирт

- •Практическая часть

- •1. Используемые реактивы, посуда и оборудование

- •2. Порядок выполнения работы а) Получение водонерастворимых волокон из раствора поливинилового спирта

- •Б) Исследование свойств полученного продукта

- •3. Отчет о выполнении работы

- •1. Получение волокон

- •2. Результаты исследования полученного продукта:

- •Контрольные вопросы и задания

- •Практическая часть

- •1. Используемые реактивы, посуда и оборудование

- •2. Порядок выполнения работы

- •3. Отчет о выполнении работы

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Практическая часть

- •1. Используемые материалы и оборудование

- •2. Устройство прибора пмэ-1

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Обработка результатов эксперимента

- •5. Отчет о выполнении работы

- •5. Деформации, проявленные образцами в процессе испытаний.

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Вопросы коллоквиумов

- •Домашнее задание

- •Описание каждого полимера приводят строго по следующей схеме:

- •Литература

- •Учебное издание

- •Лабораторный практикум

- •117997, Москва, ул. Садовническая, 33, стр.1

Практическая часть

1. Используемые реактивы, посуда и оборудование

Реактивы: |

Посуда и оборудование: |

16%-ный водный раствор поливинилового спирта |

Прибор для получения волокон Пробирки – 2 шт. |

Осадительный раствор, полученный смешением: |

Пинцет Стакан емк. 200 мл. |

40%-ного водного раствора сульфата аммония |

Стеклянная палочка Пробиркодержатель |

формалина (37%-ного водного раствора формальдегида) |

|

серной кислоты (конц.) |

|

2. Порядок выполнения работы а) Получение водонерастворимых волокон из раствора поливинилового спирта

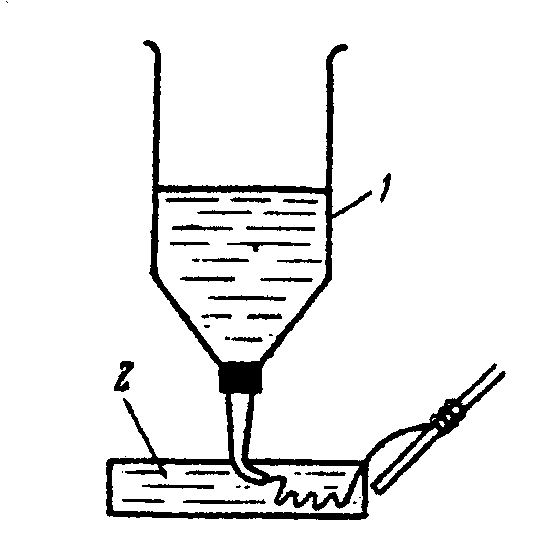

Рис. Прибор для получения водонерастворимых волокон

из раствора поливинилового спирта:

1 – Устройство для получения волокон.

2 – Фарфоровая чашка или чашка Петри.

Раствор поливинилового спирта осторожно наливают в прибор для получения волокон таким образом, чтобы в нем не появились пузырьки воздуха. В фарфоровую чашку или в чашку Петри наливают осадительный раствор – раствор сульфата аммония, формальдегида и серной кислоты в воде.

Оттянутый конец прибора опускают в осадительную ванну. В момент появления капли раствора полимера ее подхватывают пинцетом, медленно протягивают через осадительный раствор и осторожно наматывают в виде спирали на пробирку.

Пробирку с намотанным волокном на 25-30 мин. погружают в стакан с осадительным раствором, после чего ее промывают проточной водой и переносят в термостат с температурой 70-80ºС на 15-20 мин. для высушивания. Высушенное волокно снимают с пробирки и испытывают.

Б) Исследование свойств полученного продукта

Полученные волокна поливинилового спирта проверяют на растворимость в горячей воде. Для проведения испытания в чистую пробирку помещают некоторое количество волокон, утрамбовывают их стеклянной палочкой и добавляют 5-6 мл воды. После этого пробирку зажимают в пробиркодержателе и прогревают в горячей водяной бане или на открытом пламени горелки в течение 10-15 мин. Результаты испытания записывают в рабочую тетрадь (см. Отчет о выполнении работы).

3. Отчет о выполнении работы

1. Получение волокон

1.1. Способ, которым в лабораторной работе формуют поливинилспиртовые волокна:

1.2. Раствор, из которого в лабораторной работе получают водонерастворимые волокна:

1.2. Названия, химические формулы и назначения веществ, входящих в лабораторной работе в состав осадительной ванны:

2. Результаты исследования полученного продукта:

2.1. Растворимость полученных в лабораторной работе поливинилспиртовых волокон в горячей воде:

Контрольные вопросы и задания

Какие химические реакции высокомолекулярных соединений вам известны ?

Какие химические реакции высокомолекулярных соединений называются реакциями полимераналогичных превращений, межмолекулярными реакциями, внутримолекулярными реакциями, реакциями деструкции ?

Почему поливиниловый спирт получают не реакциями полимеризации или поликонденсации, а реакциями полимераналогичных превращений ?

Напишите уравнения реакций, которыми получают поливиниловый спирт в промышленности.

Сухой или мокрый способ получения волокон из поливинилового спирта, применен в лабораторной работе ?

Укажите причину, из-за которой поливинилспиртовые волокна в промышленности получают из растворов, а не из расплавов.

Опишите порядок проведения лабораторной работы.

Назовите вещества, входящие в лабораторной работе в состав осадительной ванны. Напишите их химические формулы.

Каково назначение каждого из веществ, входящих в лабораторной работе в состав осадительной ванны?

Напишите уравнения реакций, в которые вступают молекулы поливинилового спирта в лабораторной работе в процессе получения водонерастворимых волокон. Назовите эти реакции.

Какой прием используется в лабораторной работе для проверки полноты протекания химических реакций при получении водонерастворимых волокон из поливинилового спирта ?

Лабораторная работа № 4

ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ

Цель работы: Ознакомление студентов со свойствами растворов полимеров на примере получения пленок методами высушивания и фазового разделения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Растворы полимеров

Общие положения. Растворы полимеров представляют собой макроскопически однородные двух- или более компонентные термодинамически равновесные системы, содержащие в качестве компонентов полимер (или несколько полимеров) и низкомолекулярный растворитель (или смесь растворителей).

Это однофазные гомогенные системы, получаемые путем растворения полимеров в растворителях. Благодаря длинноцепочечному характеру строения макромолекул растворение полимеров всегда происходит через стадию набухания, что существенно отличает этот процесс от процесса растворения низкомолекулярных веществ.

Растворители для полимеров условно делят на «хорошие» и «плохие». Растворитель является «хорошим», если полимер в нем самопроизвольно растворяется уже при комнатной температуре. Это происходит в том случае, если сила взаимодействия между макромолекулами полимера и молекулами растворителя превышает силу взаимодействия между макромолекулами полимера.

«Плохим» является растворитель, который самопроизвольно не растворяет данный полимер при комнатной температуре, но растворяет его при повышенной. Для растворения полимера в таком растворителе необходимо дополнительно затратить тепловую и механическую энергию: первую – для создания повышенной температуры, вторую – для перемешивания. При комнатной температуре сила взаимодействия между макромолекулами полимера и молекулами «плохого» растворителя меньше, чем сила взаимодействия между макромолекулами полимера. При повышении температуры это соотношение меняется: сила взаимодействия между макромолекулами полимера и молекулами растворителя становится больше силы взаимодействия между макромолекулами полимера. Из-за этой особенности растворы полимеров в «плохих» растворителях всегда приготавливают и передают к местам использования при температурах, превышающих комнатную.

Приготовление растворов. На практике растворение полимеров и в «плохих», и в «хороших» растворителях проводят, как правило, при повышенной температуре и интенсивном перемешивании, что позволяет значительно ускорить процесс приготовления растворов.

Следует отметить, что качество растворителя в растворах можно регулировать. Так, для его улучшения в состав растворов вводят некоторые количества сорастворителя, а для его ухудшения – некоторые количества нерастворителя (осадителя). При этом макромолекулы полимеров реагируют на изменение качества растворителей: с его улучшением макромолекулы разворачиваются и все больше контактируют с молекулами растворителя, а с его ухудшением сворачиваются и образуют все большее число внутри- и межмолекулярных контактов.

За редким исключением (поливиниловый спирт, полиакриловая кислота), полимеры растворяются в токсичных растворителях: этилацетате, циклогексаноне, диметилформамиде и др. Поэтому процесс растворения проводят в герметично закрытых реакторах, снабженных «рубашками» для подачи теплоносителя и мешалками для интенсивного механического перемешивания.

Формование растворов. Формование растворов полимеров осуществляют, как правило, нанесением их на какую либо уже готовую поверхность (получение пленок, покрытий) или пропиткой заранее сформированной основы, используя различные устройства – валковые и ножевые ракли, щетки, распылители, пропиточные ванны различных конструкций.

Фиксация формы. Фиксацию формы осуществляют путем удаления растворителя. Для этого применяют метод сушки или метод фазового разделения растворов в нерастворителе (осадителе). Одновременно с процессом фиксации формы происходит и формирование структуры материала.

Для производства материалов методом высушивания используют растворы как в «плохих», так и в «хороших» растворителях, а процесс удаления растворителя (испарение) осуществляют как при комнатной, так и при повышенной температурах.

Фиксация формы методом высушивания находит широкое применение при нанесении тонких монолитных декоративно-отделочных покрытий, при производстве волокон, пленок и т.д. Для ее осуществления применяют сушильные камеры различных конструкций.

Следует отметить, что качество растворителя и температура высушивания оказывают существенное влияние на структуру получаемого материала.

Так, «плохой» растворитель, как известно, при комнатной температуре не является растворителем полимера, поэтому охлаждение раствора в таком растворителе приводит к превращению растворителя в нерастворитель. В процессе этого превращения в растворе происходит резкое уменьшение числа контактов между макромолекулами полимера и молекулами растворителя, значительно увеличивается число контактов внутри макромолекул и между макромолекулами, макромолекулы полимера сворачиваются. После превращения растворителя в нерастворитель происходит разделение раствора на две фазы, одна из которых представляет собой жидкость, а другая – твердое вещество. При этом жидкая фаза находится в раздробленном виде в твердой фазе. При высушивании жидкости те места, которые она занимала, превращаются в поры. Таким образом, высушивание раствора полимера в «плохом» растворителе при комнатной температуре приводит к образованию материала с пористой структурой.

Высушивание раствора полимера в «плохом» растворителе при повышенной температуре не приводит к разделению этого раствора на фазы. Макромолекулы не сворачиваются и остаются подвижными на протяжении всего процесса сушки, происходит лишь увеличение вязкости раствора. Поэтому при улетучивании растворителя те места, которые он занимал, заполняются макромолекулами полимера. В результате образуется материал с непористой структурой.

«Хороший» растворитель, как уже указывалось ранее, растворяет данный полимер и при комнатной, и при повышенной температуре.

Поэтому вне зависимости от температуры сушки те материалы, которые получаются высушиванием растворов полимеров в «хороших» растворителях, всегда получаются непористыми.

Таким образом, варьируя температуру сушки, из растворов полимера в «плохих» растворителях можно получать и пористые, и непористые материалы; из растворов полимеров в «хороших» растворителях, всегда получаются непористые материалы.

При получении материалов методом фазового разделения растворов в нерастворителе процесс фиксации формы осуществляют в ваннах, заполненных нерастворителем (осадителем) полимера. Используемые при этом осадители должны удовлетворять двум основным требованиям: не растворять данный полимер и неограниченно смешиваться с растворителем.

При погружении раствора полимера в осадительную ванну сразу же начинается процесс взаимодиффузии между растворителем и осадителем. В результате этого раствор полимера постепенно обогащается осадителем, а осадительная ванна – растворителем. Появление осадителя в растворе приводит к ухудшению качества растворителя, а это вызывает уменьшение числа контактов между макромолекулами полимера и молекулами растворителя, увеличение числа контактов внутри макромолекул и между макромолекулами полимера и сворачивание макромолекул. Чем выше содержание осадителя в растворе, тем хуже качество смеси растворитель-осадитель как растворителя. Когда количество осадителя в растворе достигает такого значения (его называют критическим), что смесь растворитель-осадитель перестает растворять полимер, раствор разделяется на две фазы, одна из которых по консистенции представляет собой жидкость, а другая – твердое вещество. При этом жидкая фаза находится в раздробленном виде в твердой фазе.

На процесс фазового разделения в нерастворителе оказывают влияние такие факторы как концентрация раствора полимера, состав растворителя, температура раствора и осадительной ванны, состав осадительной ванны и др. На практике, варьируя условия фазового разделения, в значительной степени воздействуют на характер пористой структуры получаемых материалов и их свойства.

После окончания фазового разделения раствора материал отмывают от остатков растворителя (во избежание подрастворения полимера и затекания образовавшихся пор), а затем высушивают (удаляют из него нерастворитель). При этом так подбирают условия сушки, чтобы максимально сохранить пористую структуру, полученную на стадии фазового разделения.

Фазовое разделение растворов широко применяется в промышленности. Так, например, фазовым разделением диметилформамидных растворов полиэфируретанов в водной среде производят синтетические кожи с высокоразвитой гетеропорозной пористой структурой и органолептикой, близкой к натуральным кожам, а фазовым разделением спиртоводных растворов полиамидов (70% этанола - 30 % воды) в том же нерастворителе (в воде) – подкладочные искусственные кожи обувного назначения.

Достоинства и недостатки технологии переработки полимеров через растворы. Переработка полимеров через растворы имеет ряд существенных преимуществ перед переработкой их через расплавы и дисперсии. Это возможность получения тонких отделочных покрытий, возможность переработки полимеров, у которых температура химического разложения лежит ниже температуры плавления, возможность получения высокопористых полимерных покрытий без использования порообразователя, невысокая энергоемкость производства и т.п.

К недостаткам этой технологии следует отнести проблемы, связанные с применением токсичных и (или) пожароопасных растворителей, невысокие скорости технологических процессов, необходимость ректификации и рекуперации растворителей и некоторые другие.