- •Практическое занятие № 1 Задачи и направления селекции. Исходный материал пшеница

- •Практическое занятие №2 Задачи и направления селекции. Исходный материал Рожь

- •Практическое занятие № 3 Задачи и направления селекции. Исходный материал Ячмень

- •Практическое занятие № 4 Задачи и направления селекции. Исходный материал Овес

- •Практическое занятие № 5 Задачи и направления селекции. Исходный материал Кукуруза

- •Практическое занятие № 6 Задачи и направления селекции. Исходный материал Сорго

- •Практическое занятие № 7 Задачи и направления селекции. Исходный материал Рис

- •Практическое занятие № 8 Задачи и направления селекции. Исходный материал Гречиха

- •Практическое занятие №9 Задачи и направления селекции. Исходный материал Горох.

- •Практическое занятие №10 Задачи и направления селекции. Исходный материал Фасоль

- •Практическое занятие № 11 Задачи и направления селекции. Исходный материал Соя.

- •Практическое занятие № 12 Задачи и направления селекции. Исходный материал Подсолнечник

- •Практическое занятие № 13 Задачи и направления селекции. Исходный материал хлопчатник

- •Практическое занятие №14 Задачи и направления селекции. Исходный материал картофель

- •Практическое занятие № 15 Задачи и направления селекции. Исходный материал многолетние кормовые травы

- •Список рекомендуемой литературы

Практическое занятие №14 Задачи и направления селекции. Исходный материал картофель

Задачи и направления селекции

Существующие сорта картофеля не удовлетворяют полностью предъявляемым к ним требованиям. Отмечены нестабильность урожайности и ее снижение под воздействием неблагоприятных внешних условий, а также в результате поражения болезнями и вредителями. В связи с этим перед селекцией ставится ряд задач, которые можно разделить на общие, региональные и специфические.

Общая задача — создание экологически пластичных, высокоурожайных, устойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям сортов, имеющих разные сроки созревания, обладающих высокой питательной ценностью и хорошими вкусовыми качествами и пригодных для механизированного возделывания.

Одна из региональных задач — выведение фитофтороустой- чивых сортов для тех районов страны, где эта болезнь проявляется ежегодно и причиняет огромный ущерб картофелеводству. Другая — создание для южной зоны страны сортов картофеля, пригодных для суходольного и поливного земледелия в условиях повышенной температуры почвы и воздуха, а также двуурожайных сортов с коротким периодом покоя клубней.

К специфическим задачам селекции нужно отнести выведение сортов, пригодных для промышленной переработки на пищевые полуфабрикаты (картофельная крупка, пюре, сушеный картофель и др.) и готовую продукцию (чипсы, помфри, крекеры и др.), а также сортов, приспособленных для выращивания из семян.

В связи с поставленными задачами разрабатываются и направления селекционной работы. Создаются высокопродуктивные сорта, устойчивые к фитофторозу, вирусным болезням, с повышенным содержанием крахмала, белка или с комплексом других важных признаков. Развитие новых направлений усложнило решение селекционных программ и потребовало организации промежуточного этапа в работе, а именно: получения специальных родительских форм — носителей отдельных ценных признаков или их сочетаний, отсутствующих у культурного вида S. tuberosum(иммунитет к вирусам, фитофторозу, нематоде, колорадскому жуку).

Работа по созданию эффективных родительских форм, так называемых полуфабрикатов для селекции, проводится в США, Великобритании, ФРГ, Польше, Чехословакии, в Международном центре по картофелю (Перу), СССР. В нашей стране селекция ведется по всем-важнейшим направлениям

Селекция на высокую урожайность и питательную ценность. Уровень урожайности и ее стабильность — главные показатели ценности любого сорта. Этот признак полигенный, контролируется многими доминантными и рецессивными генами. Его проявление зависит от сочетания различных генов, а также от внешних условий.

Урожай картофеля с куста определяется числом клубней и средней массой одного клубня. При подборе родительских пар для скрещивания необходимо это учитывать, так как известно, что урожайных гибридов больше в потомстве урожайных родительских форм. Поскольку число положительных по признаку урожайности трансгрессий незначительно (1,5—1,6%), отборы нужно проводить в больших гибридных популяциях.

Наряду с высокой урожайностью сорта должны характеризоваться повышенным качеством и улучшенным химическим составом клубней (протеина 1,8—3,2%, крахмала 14—30%, витамина С 20—30 мг/100 г).

Селекция на повышенное содержание крахмала и белка в клубнях. Это одна из важнейших, задач. Оба признака полигенные. Поскольку отмечена положительная связь между крахма- листостью родительских форм и их потомства, можно использовать в качестве доноров высококрахмалистые сорта, тщательно подбирая родительские пары для скрещивания и отбирая положительные по содержанию крахмала трансгрессии. Можно вовлекать высококрахмалистые дикие виды в скрещивание с S. tuberosumс дальнейшим беккроссированием гибридного потомства, например (S. demissumxS. tuberosum) X S. tuberosum.

П. И. Альсмик (Белорусский НИИ картофелеводства и пло- доовощеводства — БелНИИКПО) рекомендует накапливающими межсортовыми скрещиваниями и отбором повышать крахма- листость гибридов S. tuberosumдо 20—23%, а на более поздних этапах селекции скрещивать их с S. demissumили его потомством, что повышает крахмалистость до 24—28%.

Поскольку между содержанием белка и крахмала нет отрицательной корреляции, можно путем подбора родительских пар для скрещивания и отбора комбинаций создать высокобелковые (2,5%) и крахмалистые (24—26%) сорта.

Селекция на скороспелость и создание двуурожайных сортов. Ранние и среднеранние сорта успевают соответственно за 50— 60 и 60—80 дней от момента посадки образовать товарные клубни, т. е. они более интенсивные по сравнению со среднеспелыми, среднепоздними и поздними сортами. В благоприятных условиях по урожайности они могут превышать более поздние сорта. Ранние сорта дают потребителю продукцию е летние месяцы. Их можно использовать в занятых парах.

В СССР возделывают около 70 ранних и среднеранних сортов картофеля, среди которых ультраскороспелые — Приекуль- ский ранний и др.; ранние — Белорусский ранний, среднеране— Зьрька, Невский и др. Однако еще не для всех зон созданы приспособленные к местным условиям скороспелые высокоурожайные сорта картофеля. Их недостаток — сильное поражение болезнями.

Наибольший выход раннеспелых гибридов отмечен в скрещиваниях ранних сортов между собой, но они низкоурожайны. Для выведения скороспелых и урожайных сортов рекомендуется скрещивать ранние сорта со среднеранними и среднеспелыми и подбирать родительские пары на основе продолжительности периодов роста и интенсивности накопления урожая. Наибольшее количество раннеспелых сортов (25—35%) получается при скрещивании родительских форм с быстрым образованием всходов (15—17 дней), коротким (10—12 дней) периодом от всходов до образования клубней и интенсивным накоплением урожая.

Для получения скороспелых сортов применяют также межвидовую гибридизацию, скрещивая S. tuberosumс культурными видами S. andigenum, S. rybiniiJuz. etBuk., S. phureja. Два последних вида как лишенные периода покоя клубней используются при создании двуурожайных сортов для некоторых южных районов страны. Эти сорта должны быть скороспелыми, высокоурожайными и иметь короткий период покоя клубней.

Селекция на пригодность к промышленной переработке. Для получения различных полуфабрикатов и готовой продукции нужны сорта с определенными свойствами клубней. При промышленной переработке на чипсы важен их биохимический состав, а именно: большое количество сухого вещества (более 20%) и низкое содержание редуцирующих Сахаров (0,1—0,3%).

Наиболее рациональный метод проверки пригодности сортов— определение содержания редуцирующих Сахаров в начале, конце хранения и после рекондиционирования, а также приготовление чипсов и других полуфабрикатов в лабораторных условиях.

Наибольший выход пригодных для указанных целей форм наблюдается в потомстве от скрещивания отвечающих этим требованиям родительских пар. Для выведения сортов, пригодных для промышленной переработки на чипсы, нужно подбирать родительские формы по фенотипу (окраске чипсов и содержанию редуцирующих Сахаров), оценивать их потомство и скрещивать с высокоурожайными и высококрахмалистыми сортами.

Селекция на фитофтороустойчивость. Болезнь вызывается грибом Phytophthorainfestans. Возбудитель имеет много рас.число которых может возрастать в процессе селекционной работы. Болезнь особенно сильно поражает сорта в зонах с влажным и умеренно теплым климатом (Белоруссия, Прибалтика, Сахалин).

Создание сортов с расоспецифической устойчивостью не увенчалось успехом. Все они в условиях производства поражались, так как происходило постепенное накопление более вирулентных рас. Очень важно следить за тем, чтобы на больших площадях не скапливались сорта с одинаковыми генами устойчивости к фитофторозу. Кроме того, необходимо выводить сорта, сочетающие сверхчувствительность с полевой устойчивостью, так как первый тип устойчивости уменьшает первоначальную инфекцию, а второй — замедляет скорость распространения болезни в поле.

Селекция на устойчивость к вирусам. Одна из труднейших задач селекции — создание сортов с комплексной устойчивостью к вирусным болезням. Сложность заключается в большом разнообразии вирусов и их штаммов, характер проявления которых меняется в зависимости от внешних условий и сортовой специфичности. Решающее значение здесь имеет выбор исходного материала, основанный на знании генетической природы различных типов устойчивости и закономерностей их наследования.

Селекция на устойчивость к раку. Рак картофеля вызывается грибом Synchytriumendobioticumи относится к опасным карантинным болезням. На территории нашей страны выявлены четыре биотипа рака (обычный и более агрессивные — межгор- ский, раховский, буковинский). Все сорта, поступающие в государственное сортоиспытание, должны быть устойчивыми к обычной расе гриба. К ней невосприимчивы многие селекционные сорта, дикие и культурные виды картофеля. Еще недостаточно сортов, устойчивых к межгорскому и раховскому биотипам рака.

Селекдия на устойчивость к парше. Болезнь вызывается грибом Streptomicesscabiesи отрицательно сказывается на качестве клубней, их товарном виде. Пораженный паршой картофель не принимают ни торговые, ни заготовительные организации, поскольку через язвы в клубень проникает вторичная инфекция (грибы, бактерии), вызывающая его гниение. Источниками первичной инфекции являются почва и больные клубни. При сильном поражении паршой повреждаются почки глазков, что приводит к уменьшению всхожести, потере урожая (до 15—20%) и снижению содержания крахмала в клубнях. Большая часть сортов восприимчива к существующим в природе расам парши.

Наиболее надежный способ защиты от болезни — выведение устойчивых сортов. Старый немецкий сорт Гинденбург гомозиготен по устойчивости и при скрещивании с восприимчивыми сортами дает в потомстве значительное количество устойчивых форм

Селекция на устойчивость к бактериальным болезням. Наиболее вредоносны из них черная ножка и кольцевая гниль. Возбудители черной ножки — Pectobacteriumphytophthorum, Pecto- bacteriumcarotovorumи другие виды бактерий. Источник инфекции — больные клубни и зараженная почва. Поражение проявляется в загнивании и почернении основания стебля, что приводит к гибели растения. Зараженный клубень загнивает и темнеет. Кольцевая гниль вызывается бактериями Corynebacteriumsepedonicum. Болезнь вызывает увядание растений и гниение клубней, передается при соприкосновении с больными клубнями или при их резке без дезинфекции ножа. Бактерии из больных клубней проникают в сосудистую систему стеблей, а затем молодых клубней н разрушают ее. Потери урожая могут составить 20—45 % и более. Для выведения сортов, устойчивых к обеим болезням, используют устойчивые сорта, культурные и дикие виды картофеля.

Селекция на устойчивость к картофельной нематоде.Карто фель повреждают два вида гельминта — Globoderarostochien- sis(желтая) и Globoderapallida(белая). Желтая нематода представлена патотипамиRol—Ro5,белая —Pal—РаЗ. Нематода распространена во всех странах с развитым картофелеводством. В СССР она приурочена к приусадебным участкам, но обнаруживается и в полях севооборотов. Наибольший вред нематода наносит в условиях умеренного климата в республиках Прибалтики, в Белоруссии, на Украине, в северо-западных и центральных областях РСФСР. В нашей стране обнаружена только желтая нематода (патотипRol).

Нематода паразитирует па корнях и клубнях картофеля. Самки превращаются в наполненные яйцами цисты, представляющие источник заражения. Цисты сохраняются в почве 10— 17 лет, устойчивы к неблагоприятным условиям. Учитывая возможность появления новых рас нематоды, необходимо создавать сорта, обладающие сверхчувствительностью к распространенному патотипуRolи полевой устойчивостью к другим пато- типам.

Однако использование устойчивых сортов приводит к сильной изменчивости в популяции нематоды и появлению новых более вирулентных рас. При постоянном выращивании устойчивых сортов их плотность возрастает, поэтому на зараженных почвах необходимо применять систему защитных мероприятий: 1) не выращивать семенной картофель; 2) соблюдать севооборот, чтобы картофель возвращался на зараженное поле через несколько лет, когда популяция нематоды уменьшится; 3) чаще выращивать ранние сорта.*картофеля, а там, где его убирают до середины июля, — ежегодно, так как самки нематоды не успевают до этого времени закончить цикл развития и образовать цисты; 4) проводить тщательную уборку клубней, чтобы в почве не оставалось картофеля-самосева, поддерживающего популяцию нематоды; 5) на сильно зараженных нематодой полях применять гербициды; 6) чередовать выращивание устойчивых и восприимчивых сортов с учетом инфекционной нагрузки, чтобы предотвратить возникновение новых вирулентных рас патогена при возделывании только устойчивых сортов.

Селекция на устойчивость к колорадскому жуку. Один из опаснейших вредителей картофеля — Leptinotarsadecemlineata, завезенный из Северной Америки в Западную Европу и распространившийся там в XX столетии. Его вредоносность обусловлена большой прожорливостью жуков и личинок, поедающих листья.

Иммунных к колорадскому жуку сортов и видов картофеля нет, но известны формы с различной степенью устойчивости. Виды картофеля различаются по пригодности их для откладки яиц жуком. Меньше яйцекладок и высокая гибель личинок отмечены на растениях видов S-.tarijense, S. chacoenseи др., сортов с высоким содержанием гликоалкалоидов (Пересвет). Но нужно следить за содержанием гликоалкалоидов в клубнях таких сортов. Более перспективным направлением селекции на устойчивость к колорадскому жуку считают использование в гибридизации диких видов S. polyadeniumи S. berthaultiiHawk., у которых имеются железистые волоски, обусловливающие снижение числа яйцекладок и выживаемости личинок жука. У некоторых образцов S. berthaultiiотмечено низкое содержание гликоалкалоидов в листьях.

Селекция на пригодность к механизированной уборке и интенсивной технологии возделывания. Для машинной уборки пригодны сорта с прямостоячей или слегка развалистой ботвой, компактным расположением гнезда, округлыми и овальными клубнями, имеющими чешуйчатую кожуру и мякоть с уплотненным расположением мелких клеток. По всем этим признакам в процессе селекционной работы ведется отбор. Гибриды с разбросанным или среднеразбросанным гнездом, длинными столонами бракуют, так как при уборке такого куста будет потеряна часть урожая за счет порезанных и раздавленных клубней. Округлые клубни с чешуйчатой кожурой и плотной мякотью предпочтительнее, поскольку они более устойчивы к механическим повреждениям и быстрее образуют раневую перидерму. Кроме того, для применения интенсивной технологии важно выведение сортов с ускоренными темпами развития, особенно в первый период роста (так называемой стартовой интенсивностью), и повышенной мощностью куста (без снижения клуб- необразования), что имеет значение для усиления их способности активно противостоять сорнякам.

Селекция на устойчивость к экстремальным условиям внешней среды. В ряде регионов страны периодически складываются экстремальные условия, вызывающие гибель ботвы (поздние заморозки весной до 1 — 1,5°С, сильная жара и засуха при выращивании на юге).

Для выведения морозостойких сортов можно использовать дикие виды, выдерживающие заморозки до 3—7°С в течение 6—8 ч. Для создания жароустойчивых сортов используют устойчивые к перегреву виды картофеля, у которых белок свертывается при температуре выше 58°С.

Селекция на создание форм, пригодных для генеративного размножения. Интерес к размножению картофеля семенами связан с отсутствием или острым дефицитом дешевого посадочного материала, его поражением в процессе вегетации болезнями и вредителями, вызывающими снижение урожайности и ухудшение качества клубней.

Размножение картофеля генеративным путем имеет ряд преимуществ перед его размножением клубнями: 1) высокий экономический эффект за счет снижения затрат на семена в 10— 14 раз, освобождение земельной площади и площади хранилищ, экономия клубневого материала и снижение расходов на его транспортировку; 2) отсутствие зараженности истинных семян возбудителями вирусных, грибных и бактериальных болезней; 3) возможность популяции растений различных генотипов сильнее противостоять опасным болезням по сравнению с популяцией растений одного генотипа; 4) семена могут храниться при комнатной температуре 4—5 лет, а при низкой — до 20 лет; 5) расход семян на 1 га 100—150 г, с 1 га фертильного сорта можно получить до 150 кг семян, что достаточно для обеспечения семенным материалом площади посева 1 — 1,5 тыс. га.

В СССР этот метод, хотя им занимались, начиная с 30-х гг., не получил распространения в производстве в связи со слабым начальным ростом растений, сильной засоренностью, нестабильностью по ряду хозяйственно ценных признаков (форма и окраска клубней, длина столонов и др.) и низкой урожайностью при использовании семян от самоопыления в условиях двулетней культуры картофеля.

Для получения высоких урожаев рекомендуется использовать гибридные популяции от интерплоидных или других типов скрещивания с применением рассадной культуры (в США — сорт Эксплорер) или двухлетней схемы выращивания картофеля (в Китае, Вьетнаме). Эти популяции должны быть фенотипи- чески однородными по форме и окраске клубней, устойчивыми к болезням и вредителям и по урожайности находиться на уровне лучшего родительског'б компонента или превышать его. Поэтому необходимы родительские формы, достаточно гомозиготные по таким признакам, как форма клубня и глубина глазков.

Чтобы давать однородное потомство, устойчивые к болезням, имеющие высокую комбинационную способность. Материнские формы должны обладать мужской стерильностью или самонесовместимостью и иметь обильное цветение. Получение высоко- гетерозисного потомства связывают с повышением его гетеро- зиготности (у трехвидовой популяции урожайность на 44 % выше, чем у двухвидовой). Поэтому одно из требований к родительским формам—достаточное генетическое разнообразие.

Методы селекции

Отбор. Это основной метод селекции картофеля. На ранних этапах селекционного процесса проводят негативный отбор сеянцев (Fi), на более поздних — позитивный индивидуальный или массовый отбор клонов по комплексу хозяйственно ценных признаков. Отбор сеянцев ведут в потомстве от самоопыления сортов или гибридов (внутри- или межвидовых). Таким методом в США в прошлом столетии был получен сорт Ранняя роза.

Главным методом создания исходного материала является гибридизация.

Внутривидовая гибридизация. Научная селекция картофеля в нашей стране началась только после Великой Октябрьской социалистической революции. Путем межсортовых скрещиваний между интродуцированными из разных стран сортами были получены первые отечественные сорта, имеющие высокую продуктивность и относительную устойчивость к ряду болезней: Лорх, Кореневе кий и др. Однако дальнейшая гибридизация между сортами S. tuberosumssp. europaeumне принесла успеха, так как потомство от таких скрещиваний было неустойчивым к болезням и вредителям. После создания на основе межвидовой гибридизации новых сортов S. tuberosumssp. hvbridumвновь стало возможным получение высокопродуктивного, относительно устойчивого к болезням исходного материала.

Межсортовая гибридизация широко используется для выведения сортов картофеля в Великобритании, Франции, Венгрии и других странах. При использовании данного метода важны правильный подбор компонентов скрещивания и получение большого объема гибридн-ых популяций для выделения клонов с хозяйственно ценными признаками.

Межвидовая гибридизация. Этот метод стал широко применяться в пашей стране в начале 30-х гг. В скрещивания вовлекались дикие и культурные виды картофеля, устойчивые к различным болезням. Например, вид S. demissumиспользовали для получения фитофтороустойчивых сортов. Достаточно широко применяется в селекции на повышение кра.хмалистости и полевую устойчивость к фитофторе и нематодам вид S. andigenum.

Межвидовая гибридизация затруднена вследствие нескрещиваемости многих видов с сортами и сильного доминирования негативных признаков диких видов в гибридном потомстве (длинные столоны, мелкие клубни, плохой вкус и др.). Чтобы избавиться от этих нежелательных признаков, используют бек- кроссирование.

Метод беккросса. Суть его состоит в проведении однократных или многократных скрещиваний отобранных межвидовых гибридов F| с сортом в качестве отцовской или материнской формы. Сорта картофеля могут быть разными, поскольку бек- кроссирование идет на уровне видов. Среди полученных гибридов В| отбирают формы с наибольшим проявлением положительных признаков и, если необходимо, проводят еще один (В2) или несколько беккроссов (В:и В,,). Беспрерывное беккроссиро- вание применяют с целью передачи моногенного доминантно наследуемого признака при наличии надежных морфологических маркерных признаков для проведения отбора (например, устойчивость к патогену). Если таких маркерных признаков нет или селектируемый признак контролируется несколькими генами либо более сложно, то метод беспрерывного беккросса неэффективен. В таких случаях используют прерывающийся беккросс.

Для получения высокогетерозисных форм бывает достаточно одного-двух беккроссов — все зависит от конкретного дикого вида и сортов, участвующих в гибридизации. Этот метод широко применяется во многих странах.

Для преодоления нескрещиваемости видов с сортами используют различные методы: посредника, опыление смесью пыльцы, но известны и белее результативные.

Экспериментальная полиплоидия. Данный метод применяют для перевода видов картофеля на более высокий уровень плоид- ности и повышения тем самым их скрещиваемости с сортами. Это осуществляют с помощью 0,4%-ного водного раствора колхицина двумя способами: капельным, когда колхицин наносят на точку роста в фазе развернутых семядолей, и путем замачивания семян до появления корешков длиной 2 мм.

Экспериментально полученные автотеграплоиды (из днплои- дов) или октоплоиды (из аллотетраплоидов) скрещивают с S. tuberosum. При этом преодолевается нескрещиваемость, обусловленная различиями в уровне плоидиости. Получены полиплоидные формы многих видов картофеля, представляющие интерес для селекции, и некоторые из них (S. acaule, S. stolo- niferum, S. chacoenseи др.) вовлечены в гибридизацию с сортами.

В последнее время диплоидные виды используют в скрещиваниях с помощью амфиплоидии. Многие из них достаточно успешно образуют между собой диплоидные гибриды F\. Затем их колхицинируют и скрещивают с сортами, например (S. ver- neiXS. chacoense) XS. tuberosum. В результате получают трех- видовые гибриды (3F\), которые можно вовлекать в дальнейшую гибридизацию с сортами в качестве материнских или отцовских форм, поскольку они фертильны. С помощью полиплоидных форм получены сорта-гибриды Бизон, Сафир, Грацилия, Белая ночь, Пересвет.

Экспериментальная гаплоидия. Метод основан на способности культурных диплоидных видов индуцировать образование дига- плоидов вследствие гаплопартеногепеза у тетраплоидных сортов и видов при опылении последних пыльцой диплоидов.

Первые дигаплоиды в СССР были получены Е. В. Ивановской в 1939 г. при скрещивании S. tuberosumXS. rybinii(2п = 24). В настоящее время для создания дигаилондов S. tuberosumи S. andigenumих скрещивают с культурными диплоидными видами S. phyreja, S. rybinii, S. stenotomumи другими, но с использованием специально подобранных диплоидных форм, обладающих маркарпыми признаками. Дигаплоиды можно получить и воздействием химическими реагентами, облучением пыльцы, задержкой опыления, из культуры пыльников.

Дигаплоиды одного сорта сильно варьируют по ряду хозяйственно-полезных признаков (урожайность, число и крупность клубней, окраска цветков, стеблей и клубней, темп развития и др.) и часто имеют стерильную пыльцу (действие S-аллель- ной системы), поэтому в гибридизации используются в основном как материнские формы, но единичные дигаплоиды отличаются фертильностью. Они хорошо скрещиваются с диплоидными дикими и культурными видами и служат для переноса от последних в диплоидные гибриды генов, контролирующих положительные признаки. Поскольку вероятность отбора доминантных гомозигот при самоопылении гибридов на диплоидном уровне больше, чем на тетраплоидном, внимание селекционеров привлекает возможность работы на диплоидном уровне.

Селекция на гетерозис. У картофеля отмечено проявление эффекта гетерозиса, особенно при межвидовых скрещиваниях сортов с культурным тетраплоидом S. andigenum, дигаплоид- ными гибридами и диплоидными видами. В Канаде при изучении гибридного потомства от скрещивания S. tuberosumX S. tuberosum (TXT),S. tuberosumXS. andigenum(ТхА),S. tubero- эитХдиплоидные гибриды (4хХ2х) был выявлен гетерозис по общему урожаю в комбинациях ТхА и 4хХ2х и отмечено его отсутствие к комбинации ТхТ.

Гетерозис в скрещиваниях типа 4хХ2х обусловлен функционированием у диплоидных форм нередуцированных (2х) гамет, возникающих в результате мейотической ядерной реституции (восстановления). Ядерное восстановление, приводящее к образованию ядер с нередуцированным числом хромосом, может происходить при нарушениях как в I делении мейоза (FDR-гаметы), так и во II (50/?-гаметы). Эти типы ядерного восстановления существенно различаются по характеру и генетическим последствиям.

При образованииFDR-гамет в I делении отсутствует редукция хромосом, происходит деление центромер, наблюдается возникновение параллельных веретен в АН мейоза, контролируемое гомозиготным рецессивным геномpsps, и в нередуцированные микроспоры попадают сестринские хроматиды. Такие гаметы в значительной степени подобны друг другу и на 80 % передают потомству генотип родительской формы. При образовании SDR-rамет в I делении мейоза происходит редукция хромосом, в результате чего в нередуцированные микроспоры попадают гомологичные хромосомы. 50/?-гаметы более гетерогенны, в них утрачивается значительная доля неаллельных взаимодействий, они передают генотип родительской формы только на 40 %.

Потомство от скрещивания 4хХ2х при участииFDR-гамет на 30—50 % превышает по урожайности потомство от скрещивания 4л;Х2л:, но с участиемSDR-гамет. В скрещиваниях типа 2хХ4л: гетерозис основан на том же принципе возникновени нередуцированныхFDR-гамет, только в клетках мегаспор. Продуцирующая такие гаметы отцовская форма называется дипландроидом, а материнская — диплогиноидом. Подобные гаметы найдены у видов серий Commersoniana, Со- neoalata, Megistacroloba, Tu- berosa, Pinnalisecta.

Кроме того, у диплоидов и вторичных дигаплоидов обнаружены мутантные десинапти- ческие формы, в метафазе I которых образуются только униваленты, дающие в анафазе II диаду 2х-гамет, повторяющих на 100% генотип диплоидной родительской формы. Такой механизм нарушения деления мейоза контролируется гомозиготным рецессивным геномdsds\жизнеспособны только гаметы, полученные при действии механизмаFDR(гаметыFDR-SU).

Разработано несколько схем селекции картофеля с использованием гетерозиса.

4л:Х2хFDR— односторонняя половая полиплоидизация у диплоидных гибридов-опылителей (дипландроид). В таких скрещиваниях в США превышение урожайности гетерозисных популяций по сравнению с родительскими формами составило от 7 до 29 %.

2xFDRx2xFDR— двусторонняя половая полиплоидизация у диплоидных видов.

2xFDRx4x— односторонняя половая полиплоидизация самонесовместимых материнских диплоидных форм (днпло- гиноид).

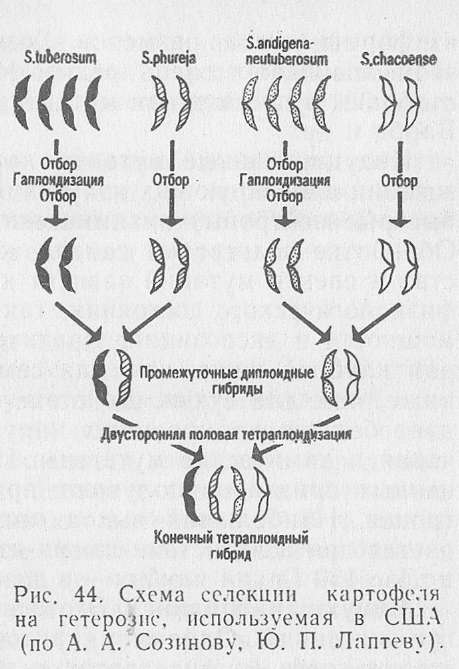

2xFDRx2xFDR— двусторонняя половая полиплоидизация (десинаптические формы) вторичных дигаплоидов (рис. 44). Такая схема в США считается наиболее перспективной в селекции па гетерозис картофеля. Эффективность ее зависит от степени генетических различий двух диплоидных гибридов.

Мутагенез. У картофеля .могут быть как генеративные, так и вегетативные (соматические) мутации. Они возникают спонтанно или под воздействием мутагенных факторов. Спонтанные вегетативные мутации представляют в основном изменения окраски клубней и цветков, пигментации листовых пластинок.их формы, числа, размеров. Хозяйственно ценные мутации при этом возникают очень редко. Известны сорта, которые были отобраны в посевах как мутантные формы: Рассет Бербанк, Ред Варба и др.

Индуцированные мутанты картофеля получают при использовании ионизирующих излучений (гамма- и рентгенооблучение, быстрые нейтроны) и химических веществ (этиленимин и др.). Обработке подвергают семена, клубни, глазки, ростки. Количество и спектр мутаций зависят как от объектов обработки и их физиологического состояния, так и от вида мутагена, его дозы, мощности и экспозиции. Критические значения дозы облучения для клубней ниже, чем для семян, для наклюнувшихся семян ниже, чем для сухих. Действие гамма-излучения более грубое, дает больше хромосомных нарушений, чем другие виды излучения и химические мутагены. Наибольшее число хозяйственно ценных признаков получают при .использовании быстрых нейтронов. Наибольший выход положительных мутаций наблюдается при воздействии гамма-излучением на семена картофеля в дозе 150 Гр, на клубни — в дозе 40—60 Г'р.

Инцухт (инбридинг). Это основной метод получения гомозиготных линий. Однако у картофеля он затруднен вследствие стерильности многих сортов и невозможности получить потомство от их самоопыления. У фертильных сортов уже во втором поколении резко уменьшается урожай клубней и снижается способность к ягодообразованию. От скрещивания инцухт-линий не получено ни одного высокоурожайного сорта. С использованием инцухта были выделены гомозиготные по скороспелости линии. Они вовлечены в гибридизацию и с их участием выведены скороспелые сорта (Варба и др.).

Клеточная селекция. Данный метод также позволяет получать разнообразный исходный материал для отбора и дальнейшей селекционной проработки.

Культуру ткани как метод селекции первоначально предполагалось использовать для улучшения старых сортов, имеющих отдельные недостатки. В процессе работы выяснилось, что рас- тения-регенеранты (протоклоны, сомаклоны) обладают изменчивостью по большому числу признаков, иногда превосходя по их значению исходные сорта.

Такой широкий спектр изменчивости объясняется не только накоплением точковых мутаций и хромосомных аберраций в процессе вегетативного размножения картофеля. Он возникает также при культивировании популяции протопластов, клеток или каллусных эксплантатов в селективных условиях, под действием стимуляторов роста, в результате соматического кроссин- говера.

В результате выращивания на селективных средах получены протоклоны картофеля, устойчивые к токсинам гриба Alter- nariasolani, расе 1, 2, 3, 4 фитофторы, парше обыкновенной, а также регенеранты из каллусных эксплантатов, устойчивые к токсину кольцевой гнили.

Метод слияния протопластов позволяет создавать соматические гибриды между отдельными видами картофеля, когда возникновение их половым путем невозможно. Так, в Канаде методом слияния протопластов получены гибриды между видами S. tuberosumи S. brevidens.

Технология селекционного процесса

Техника скрещивания и получения семян. Наибольший процент удачи дают скрещивания при обильном количестве пыльцы, которую необходимо по возможности заготовить перед опылением или заранее. Для этого цветки с созревшими пыльниками собирают утром, подсушивают в течение 5—6 ч, затем пыльцу из них ссыпают на черное стекло или глянцевую бумагу, постукивая препаровальной иглой по колонке пыльников. При большом объеме скрещиваний для выделения пыльцы используют механические вибраторы (например, электрозвонок). Пыльцу ссыпают в пробирку, закрывают пробкой, этикетируют и хранят в холодильнике при 3—6°С.

В жаркую погоду опыление проводят в утренние и вечерние часы, в пасмурную — в любое время суток. Вечером процент удачных скрещиваний возрастает в 2 раза по сравнению с утренними часами.

Скрещивание с предварительной кастрацией пыльников применяют при генетических исследованиях, изоляцию кастрированных цветков — при работе с дикими видами. В практической селекции опыление проводят без кастрации и изоляции полураскрытых цветков, в день их раскрытия и на следующий день. В соцветии оставляют пять—семь цветков. Опыляют по 50— 100 цветков каждой комбинации несколькими способами: с помощью ученического пера, окуная рыльце пестика в пыльцу, с помощью стеклянной трубки или отрезка гусиного пера с поршнем внутри для выталкивания пыльцы

Для увеличения процента завязывания ягод используют метод декапитации стеблей, состоящий в следующем: в поле срезают верхушки стеблей высотой 50—70 см с цветоносами, помещают их в проточную воду или питательную смесь в специальном домике (затененном, но хорошо освещенном, обтянутом марлей для создания повышенной влажности) и опыляют. На завязавшиеся ягоды, чтобы не потерять их, надевают марлевый мешочек, туда же кладут этикетку с номером комбинации. Дозаривают ягоды в помещении при 10—15 °С и влажности 50— 50%, затем семена извлекают вручную, отмывают, подсушивают и ссыпают в пакеты.

Все результаты скрещивания заносят в специальный журнал-, где отмечают порядковый номер, комбинацию скрещивания, число опыленных цветков, завязавшихся ягод, дату, место скрещивания (поле, марлевая теплица, декапитационный домик), время (утро, вечер). На этикетке, которую привязывают к цветоносу, пишут только номер скрещивания и число опыленных цветков.

Выращивание сеянцев. Селекционные учреждения выращивают ежегодно большое количество сеянцев (40—45 тыс.). В связи с этим часть семян высевают уже в зимнее время в специально подготовленные торфоперегнойные кубики размером IXlXlсМ либо наклеивают на фильтровальную или другую тонкую бумагу на расстоянии 0,7 см в ряду и 4 см между рядами. Все образцы соответствующим образом этикетируют по комбинациям и хранят до весны при температуре 3—5°С.

Весной кубики переносят в теплицу, увлажняют и через 10 дней вместе с растениями пересаживают в обычные торфоперегнойные кубики размером 7X7X7 см (при выращивании в поле) или пластмассовые горшочки (при горшечной культуре).

Бумагу с наклеенными семенами весной укладывают в кювету с увлажненной смесью земли и торфа, сверху присыпая слоем торфа 0,3— 0,5 см.

Большую часть семян высевают в третьей декаде апреля в посевные ящики или пластмассовые кюветы с почвой на глубину 0,5 см. Рассаду сеянцев для полевой культуры пикируют в торфоперегнойные кубики 7x7x7 см, затем высаживают в поле. -

Оптимальный срок высадки рассады в поле — перед появлением у них пяти—семи настоящих листьев (через 45—55 дней после посева). Посадку проводят рассадопосадочной машиной по схеме 70X70 см с поливом. За сеянцами ведут соответствующий уход (рыхление, уничтожение сорняков, окучивание и т. д.).

Схема селекционного процесса. Она предусматривает использование имеющеюся и создание нового исходного материала, проведение оценок и отбор лучших родительских форм, сеянцев, гибридов, клонов в питомниках

Питомник родительских форм. Здесь в горшечной культуре выращивают дикие и культурные виды картофеля в поле или теплице, селекционные и местные сорта, лучшие гибриды. В ноле родительские формы высаживают с площадью питания 70x70 или 70x35 см по 20—40 клубней каждой формы. В летней пленочно-марлевой теплице размещают 100— I 10 образцов по 10 растений каждого в рядке. В теплице достаточно влажно, растения там вытягиваются, их подвязывают к кольям. Обязательно проводят прочистку от больных растений и примесей. В питомнике родительских форм выполняют все скрещивания. В теплице процент завязывания ягод выше, чем в поле.

Питомник сеянцев первого года. В нем выращивают сеянцы из семян. Каждый сеянец изучают отдельно. Ведут негативный отбор. Весной перед пикировкой сеянцы оценивают на полевую устойчивость к фитофторе путем массового заражения и отбора невосприимчивых форм. В период выкопки клубней проводят их браковку по следующим признакам: длинные столоны, синяя окраска клубней, поражение фитофторой и паршой. Лучшие кусты иногда отбирают полностью или от всех берут по одному клубню, плохие бракуют. Отобранные гибриды поступают в следующий питомник.

Питомник одноклубневок. Каждый гибрид здесь представлен одним клубнем, их высаживают по комбинациям ярусами по 10 в рядке. В период вегетации проводят фенологические наблюдения (всходы, цветение, отмирание ботвы), учет поражения листьев болезнями. Гибриды оценивают по типу куста, форме, окраске кожуры и мякоти клубня, глубине глазков, числу клубней, компактности гнезда, пораженности клубней болезнями. От сомнительных гибридов отбирают по одному клубню для повторного испытания в этом питомнике, а лучшие поступают в питомник гибридов второго года. Бракуют до 90 % образцов.

Питомник гибридов второго года (клоны первого года). Гибриды высаживают однорядковыми делянками с числом клубней, кратным 5 (10, 15 и т. д. в зависимости от наличия материала). Через каждые 20—50 гибридов размещают делянки стандартных сортов. К оценкам, проводимым в предыдущем питомнике, добавляют следующие: урожайность, скороспелость (выкапывают по два куста через 60— S5 дней после посадки), содержание крахмала, размер клубня. .Бракуют до 70 % гибридов.

Питомник предварительного испытания. Гибриды высаживают одно-двухрядковыми делянками по 60— 180 клубней в одно-трехкратном повторении.

Гибриды и стандартные сорта располагают по группам спелости. Учеты и наблюдения те же, что и в предыдущем питомнике. Дополнительно оценивают гибриды по товарности клубней, их столовым качествам (вкус, потемнение мякоти), содержанию сырого протеина {-*при селекции на этот признак), устойчивости ботвы к фитофторе методом искусственного заражения, устойчивости к раку, нематоде.

П игом н и к о с п о в п о г о и спит а н и я. Испытание проводят 1—2 года. Гибриды высаживают на одно-четырехрядко- вых делянках по 30—60 клубней в рядке в четырехкратном повторении. Стандартные сорта и гибриды размещают по группам спелости через 8—10 номеров. Наблюдения и учеты те же, что и в предыдущем питомнике. Гибриды дополнительно оценивают по полевой устойчивости листьев и клубней к фитофто- розу (лабораторным методом, при развитии болезни до размера эпифитотин — в поле), через 2 года дают среднюю оценку степени поражения. Материал из этого питомника поступает в конкурсное сортоиспытание, питомник селекционного размножения, экологическое и динамическое испытания.

Конкурсное испытание. Перспективный селекционный материал испытывается в течение 3 лет по методике государственного сортоиспытания. Делянки четырехрядковые по 50 клубней в рядке в четырехкратном повторении (всего 800 клубней). Семенной материал для конкурсного испытания берут в течение двух следующих лет в питомнике селекционного размножения. Повторяют учеты и наблюдения, проводимые в питомнике основного испытания, кроме оценки на ракоустойчи- вость. Дополнительно гибриды оценивают на фитофтороустой- чивость на инфекционном фоне (на Сахалинском опорном пункте), в лабораторных условиях определяют Д'-гепы (разовое определение, при сомнительной реакции — повторное), определяют устойчивость клубней к механическим повреждениям, их лежкость в период зимнего хранения. Параллельно с конкурс-' ным проводят динамическое, экологическое и производственное испытания.

Динамическое испытание. Длится в течение 3 лет. Его основная задача — определить группу спелости гибридов по сравнению со стандартными районированными сортами. Для этого за период вегетации берут четыре пробы по 15 кустов в четырехкратном повторении (всего 240 кустов): первую — в начале образования клубней у скороспелого стандарта, последующие— через каждые 10 дней. Гибриды оценивают но урожаю клубней и массе ботвы, товарности, средней массе товарного клубня, содержанию крахмала, вкусу.

Для экономии земельной площади рекомендуют объединять питомники конкурсного и динамического испытания, высаживая в каждом повторении по 260 клубней (4 рядка по 50 клубней конкурсного и в продолжение по 15 клубней динамического испытания в каждом рядке). Ко времени уборки конкурсного испытания пробы динамического испытания уже взяты и в питомнике на их месте остаются широкие разворотные полосы для уборочных машин.

Экологическое испытание. Его проводят для выявления пластичности гибридов в течение 3 лет: в первый год —

4.42 по методике предварительного, во второй и третий год — основного испытания. Материал учреждение-оригинатор рассылает на опытные станции, в селекцентры зоны, лаборатории по первичному семеноводству, где его используют в первый год. В последующие годы оценивают материал, выращенный в пункте испытания.

Питомник селекционного размножения. Служит для размножения гибридов, находящихся в конкурсном испытании. Повторность однократная, размер делянки от 65 мг до 1 га (в зависимости от наличия материала). Проводят фенологические наблюдения, учет болезней (3—4 раза), прочистки, предварительный учет урожая. Питомник размещают на изолированном участке, материал для него отбирают по результатам индексации и серологического анализа.

Производственное испытание. Этот вид испытания проводят в условиях ОПХ, колхозов или совхозов. Высаживают перспективные формы, прошедшие двухлетнее конкурсное испытание, на площади от 0,25 до 0,5 га. В качестве стандартов используют районированные сорта одной с испытуемым материалом группы спелости. Технология посева общепринятая для данной культуры в хозяйстве 'или интенсивная. Проводят учет урожая.

Перспективные сорта, начиная с питомника основного испытания, размножают в селекционном питомнике, чтобы после окончания всех испытаний и итоговой оценки сорта иметь для передачи в государственное сортоиспытание 5 т семенного материала.

методы оценки селекционного материала

Большое значение для селекции картофеля имеет оценка устойчивости гибридного материала к болезням, вредителям, экстремальным условиям среды, а также качества их клубней.

Оценка устойчивости к болезням. Устойчивость к вирусным болезням может быть выявлена в самый ранний период роста сеянцев. Для этого их заражают с помощью пи- столета-распылителя с расстояния 10—15 см инокулюмом вирусов X иY,в который добавлен абразив (карборунд, целит) для нарушения целостности листьев и повышения эффективности приема. После инокуляции сеянцы опрыскивают водой, чтобы на листьях не оставалось высохшего инокулюма, а через 7— 10 дней выносят из теплицы наружу. Выбраковку по внешним признакам проводят неоднократно в течение 1,5—2 мес после инокуляции, затем все внешне здоровые растения проверяют серологически и давшие с сывороткой положительные реакции удаляют.

Устойчивость картофеля к фитофторозу выявляют с помощью лабораторных и полевых методов. Полевую устойчивость сеянцев к болезни оценивают в фазе четырех — шести листьев путем заражения их суспензией расы 1, 2, 3, 4 (инфекционная нагрузка !0—12 конидий в поле зрения микроскопа Х120) и на 5. 9, 15-й день удаляют пораженные растения.

Полевую устойчивость в селекционных питомниках оценивают методом искусственной инокуляции отделенных листьев (по шесть каждого образца из среднего яруса), нанося на них суспензию повышенной (18—20) и пониженной (15—16 в поле зрения микроскопа) концентрации конидий расы 1, 2, 3, 4. Оценку проводят через 3—4 дня после заражения, а затем дважды последовательно через двое суток по девятибалльной шкале СЭВ, вычисляя средний балл поражения образца. Контролем служат хорошо изученные по полевой устойчивости сорта. При развитии эпифитотии фитофтороза полевую устойчивость листьев и клубней оценивают визуально в поле.

Сверхчувствительность (/?-гены) листьев и клубней определяют путем ^заражения отделенных листьев и ломтиков клубней суспензией определенных рас гриба и последующей оценки. В качестве контролей используют сорта с известными /^-генами в листьях и клубнях.

Оценку устойчивости к бактериальным болезням проводят в полевых и лабораторных условиях. Лабораторные методы включают искусственное заражение клубней (ломтиков) и срезанных стеблей (при оценке устойчивости к черной ножке) или клубней (при оценке устойчивости к кольцевой гнили) чистыми культурами возбудителей болезней, выдерживание их в условиях определенной температуры и влажности и последующую оценку степени заражения.

Полевой метод оценки селекционного материала также основан на искусственном заражении клубней перед посадкой чистыми культурами возбудителей, которые вводят в них с помощью шприца. Развитие болезни контролируют в период вегетации и при уборке. Полевой метод оценки применяют на последних этапах селекционного процесса

Оценка устойчивости к механическим повреждениям. Такую оценку нужно проводить ежегодно, начиная с питомника гибридов второго года. Первоначально применяют лабораторный метод оценки устойчивости клубней к потемнению мякоти с помощью прибора динамической" прочности (ПДП), а для гибридов в основном и конкурсном испытаниях — механизированную уборку в поле. Их убирают комбайном или картофелекопателем КСТ-1,4, которые сильно повреждают клубни. В день уборки учитывают внешние (обдирание кожуры, вырывание мякоти, трещины), а через 10—20 дней хранения при температуре 16— 18°С и внутренние (потемнение мякоти) повреждения. По результатам учета вычисляют процент поврежденных клубней, в том числе по видам механических повреждений.

Качество клубней. Данный признак определяется многими показателями— формой, глубиной глазков, окраской кожуры и мякоти, вкусовыми достоинствами, содержанием крахмала, белка, витаминов. Первые пять признаков оценивают визуально. Содержание крахмала, белка, витаминов устанавливают известными лабораторными методами.

Степень однородности клубней (пробы по сухому веществу) определяют в солевых растворах, потемнение мякоти — на разрезе сырых клубней.

Столовые качества клубней — целостность кожуры, плотность мякоти после варки, мучнистость (рассыпчатость), клеклость, водянистость, вкус, запах, потемнение мякоти после варки — оценивают при дегустации. Клубни варят без соли, отмечая продолжительность варки. Все указанные показатели определяют по внешнему виду, органолептически и выражают в баллах. Общая оценка столовых качеств представляет сумму баллов.

Оценку сортов на продолжительность хранения без снижения столовых качеств клубней нужно проводить 2 раза: первый—в течение 1—2 мес после уборки, второй — в конце зимы—начале весны до прорастания клубней.

Пригодность клубней для переработки на чипсы. Этот показатель оценивается в лабораторных условиях по содержанию редуцирующих Сахаров и качеству чипсов. Содержание Сахаров определяют известными методами, например хроматографиче- ским экспресс-методом БелНИИКПО( контроль—цветовая шкала на основе стандартных растворов глюкозы).

Пригодность к переработке на чипсы определяют после двухнедельного рекопдиционирования образцов при 23°С. Ломти нарезают толщиной 1,1 —1,2 мм, жарят 2 мин при 160—180°С. Качество готовых чипсов оценивают по девятибалльной цветовой шкале.

Высокую пригодность гибридов для переработки на чипсы на ранних этапах селекции выявляют методом «жареных дисков», в основу которого положена идентичность протекания реакции Майларда при жарении ломтей и жарении дисков из фильтровальной бумаги, пропитанных выжатым на них соком разрезанного пополам кл'убня. Диски сравнивают с цветовой шкалой. Половинки ценного материала используют в дальнейшем в селекционной работе.