- •К выполнению лабораторных работ по дисциплине «Геофизические исследования скважин»

- •2. Теоретическое обоснование:

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •3. Задание по лабораторной работе

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2 Теоретические основы:

- •3 Задание по лабораторной работе:

- •4.Указания по технике безопасности:

- •4 Методика и порядок выполнения работы:

- •6. Содержание отчёта и его форма:

- •7. Вопросы для защиты:

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работ.

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

- •2. Теоретическое обоснование:

- •3. Задание по лабораторной работе

- •4.Указания по технике безопасности

- •5.Методика и порядок выполнения работ

- •6. Содержание отчёта и его форма

- •7. Вопросы для защиты работы

5.Методика и порядок выполнения работ

На рисунке 1 показаны две диаграммы (профилеграммы), последовательно зарегистрированные вертикальным профилемером на одном и том же интервале скважины

Эти диаграммы наглядно иллюстрируют информативность измерений вертикальным профилемером для определения формы и размеров ствола скважины. Из профилеграммы «1»видно, что на интервале выше 1559 и ниже 1604 м диаметры d1и d2близки и поэтому на профилеграмме «ΙΙ», полученной при повторном измерении на этих интервалах наблюдается наихудшая повторяемость профилеграмм.

На интервале 1560 – 1598, м, где d1>d2 воспроизводимость профилеграмм значительно лучше.

Фактический объём скважины по данным такой профилеграммы подсчитывают по формуле

![]()

где Vc – в метрах кубических, n – число интервалов скважины, характеризующихся постоянством (с заданной погрешностью) величины dcpi,

dcpi – в см, hi – мощность каждого интервала в м.

Диаграммы, полученные с помощью вертикального профилемера, дают лишь ориентировочное представление о форме поперечного сечения скважины, особенно если оно неправильной формы. Для более точного определения формы поперечного сечения скважины производят измерения с помощью горизонтального профилемера.

Площадь поперечного сечения Sc (в см. квадратных) можно определить по формуле

![]()

где Ri – в см.

По диаграмме, зарегистрированной вертикальным профилемером, выбирают точки разреза скважины с сечением неправильной формы, где величины d1 и d2 существенно отличаются друг от друга и от предыдущих значений, на этих точках производят измерения горизонтальным профилемером и строят для них соответствующие сечения разреза скважины. Накладывают эти сечения одно на другое и проверяют возможность спуска обсадной колонны и прихватоопасность желоба.

По данным измерений горизонтальным профилемером можно более точно, чем по формуле (1), подсчитать объем скважины:

![]()

, где Vс – в м3; SСi – определяется по формуле (2) в см2; h1 – мощность интервала между двумя смежными сечениями в м.

Рисунок 1- Воспроизводимость вертикальных профилегррамм на интервале с протяжённым жёлобом

6. Содержание отчёта и его форма

Отчет должен содержать:

1. первичную обработку кавернограммы;

2. фактические сечения ствола скважины.

7. Вопросы для защиты работы

1. Как выделяются желоба на профилеграмме?

2. Какие геологические задачи решают по данным профилеметрии?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9.

Тема: Устройство и принцип действия инклинометров. Обработка результатов инклинометров.

1. Цель и содержание работы.

Изучение принципа действия и устройства инклинометров; проведение градуировки скважинных инклинометров.

2. Теоретическое обоснование:

Обычно скважины проектируют вертикальными, однако в ряде случаев бурят наклонно-направленные скважины с заранее заданными направлениями и углами отклонения от вертикали. По ряду причин геологического и технического характера скважина отклоняется от намеченного направления: вертикальная скважина отходит от вертикали, а наклонно-направленная – от намеченного для неё положения. Такими причинами могут служить вес бурильной колонны, столкновение долота с более твердыми и т.д.

В искривленных скважинах обычно отмечаются следующие закономерности: 1 при очень пологом залегании пластов, т.е при угле падения до 8˚, не наблюдается каких – либо преимущественных направлений искривления; 2 при угле падения пластов в пределах от 8˚ до 45˚ преобладает направление отклонения от вертикали в вверх по восстановлению пластов (перпендикулярно пласту); 3 при углах падения больше 60˚ преобладает направление отклонения вниз по падению пластов, т.е. ось скважины стремится занять параллельное положение напластования. Отклонение оси скважины от вертикального положения называется наклоном скважины.

В общем случае отклонение оси скважины от заданного направления называется искривлением скважины. В процессе бурения скважины необходимо периодически контролировать положение оси скважины — определять наклон скважины (рис.1).

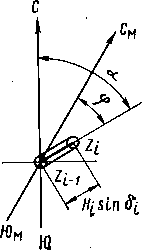

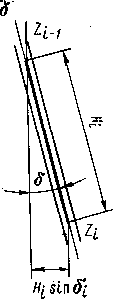

Рисунок 1- Проекция участка ствола скважины на горизонтальную плоскость (а) и участок скважины в вертикальной плоскости (б).

Положение оси скважины на какой-либо глубине Z (на интервале Zi-1 – Zi) определяют по двум углам: углу δ отклонение скважины от вертикали (зенитному углу наклона скважины) и направлению наклона – дирекционному углу α горизонтальной проекции элемента оси скважины, взятой в сторону увеличения глубин (рис.1). Обычно вместо дирекционного угла, а пользуются магнитным азимутом наклонна

скважины φ, получаемым непосредственно в процессе измерений, - отсчитываемым по ходу часовой стрелки углом между направлением на магнитный север (направление Юм — См) и горизонтальной проекцией оси скважины. Плоскость, проходящая через вертикальную линию и ось скважины на данном ее участке, является плоскостью наклона скважины. Измерение наклона скважины называют инклинометрией, а приборы, используемые для измерения наклона скважины, — инклинометрам. Инклинометры с магнитной стрелкой могут быть выполнены в виде инклинометров с дистанционным электрическим измерением и фотоинклинометров.

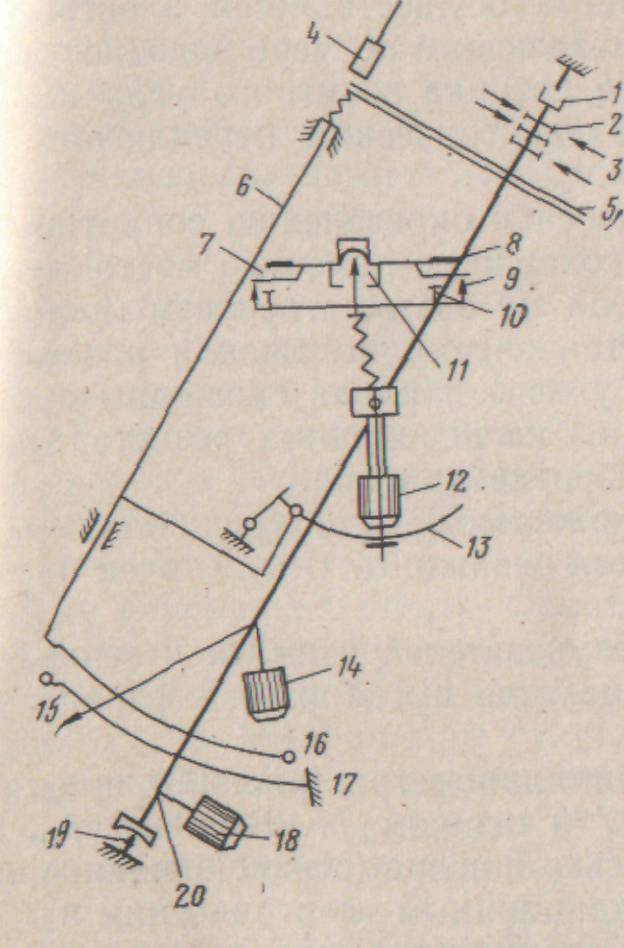

На рисунке 2 показана схема измерительной части инклинометра с дистанционным электрическим измерением. Основным элементом измерительной части инклинометра является вращающаяся на подшипнике 1 и керне 19 рамка 5, ось 20 которой совпадает с осью прибора (осью скважины). Центр тяжести рамки 5 с помощью грузика 18 смещен с ее оси так, что плоскость рамки устанавливается перпендикулярно к плоскости наклона скважины. В рамке смонтированы датчики азимута и зенитного угла наклона скважины. Датчик азимута (буссоль) состоит из магнитной стрелки 8 и расположенной под ней колодки с круговым реохордом (азимутальным реохордом) 9 и контактным кольцом 10. Буссоль подвешена на двух закрепленных в рамке полуосях так, что острие 11, несущее магнитную стрелку 5, устанавливается действием грузика 12 вертикально, а колодка с реохордом и контактным кольцом 10 — горизонтально. При измерении азимута магнитная стрелка 8 пружинными контактами 7 закорачивает часть реохорда 9 так, что сопротивление его незамкнутой, части становится пропорциональным азимуту наклона скважины φ.

Датчик зенитного угла наклона скважины состоит из отвеса 14 с которым скреплена стрелка 15, дугового реохорда (углового реохорда) 16 и контактного сегмента 17, расположенных против конца стрелки. Отвес 14 и стрелка 15 качаются в плоскости, перпендикулярной к оси рамки, т. е. в плоскости наклона скважины. Угол наклона отвеса и стрелки относительно положения, которое они занимают при вертикальном

Рисунок 2 - Схема измерительной части инклинометра с дистанционным электрическим измерителем.

положении прибора, равен зенитному углу наклона скважины δ. При измерении δ конец стрелки 15 накладывается на реохорд 16 и контактный сегмент закорачивая часть реохорда так, что сопротивление незамкнутой

части реохорда становится пропорциональным величине зенитного угла δ наклона скважины.

Управление работой инклинометра осуществляется электромагнитом 4, фиксирующим и освобождающим по мере надобности магнитную стрелку 8 и стрелку 15 датчика зенитного угла наклона скважины, и управляющим электрическим переключателем 2—3 с помощью тяг 6 и 13.

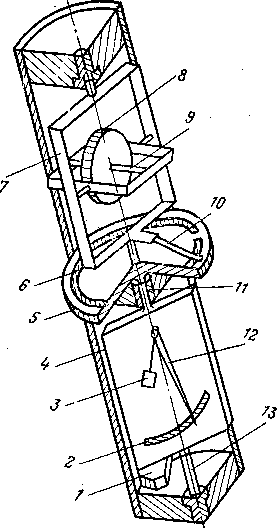

Измерительное устройство фотоинклинометра (рис.3) представляет собой вилку 8 с буссолью 7 и отвесом 11. Вилка 8 вращается на оси 12, совпадающей с осью прибора (осью скважины). Как и в рамке инклинометра с дистанционным электрическим измерением, центр тяжести вилки фотоинклинометра смещен относительно ее оси 12 так, что при наклоне прибора вилка поворачивается в плоскости, перпендикулярной к плоскости наклона скважины. На вилке 8 установлен отвес 11, ось 10 которого расположена так, что плоскость качания отвеса совпадает с плоскостью наклона скважины. С отвесом 11 скреплено кольцо 5 со шкалой для отсчета зенитного угла наклона δ между вертикальной осью отвеса и осью 12 вилки. Отсчет производится против нити 6, расположенной в плоскости вилки, перпендикулярной к плоскости наклона скважины. Буссоль 7 выполнена в виде магнитной стрелки 9 с лимбом азимута 2, насаженной с помощью колпачка с агатом 3 на иглу 1, ось которой совпадает с вертикальной осью отвеса. Начало шкалы лимба приходится против южного конца стрелки. Для отсчета по лимбу 2, азимута наклона скважины φ в вырезе кольца 5 укреплена нить 4, расположенная в плоскости качания отвеса.

Рисунок 3 - Измерительное устройство фотоинклинометра

Для измерения малых углов наклона скважины отвес в вилке представляет собой плосковогнутое стекло с концентрическими окружностями для отсчета зенитного угла δ по положению стального, шарика, катающегося по стеклу. При необходимости фиксации величин φ и δ с поверхности по кабелю подается сигнал, по которому фотокамера фотоинклинометра производит фотографирование указателей азимута и зенитного угла наклона скважины.

Фотоиоинклинометр рассчитан на многократное фотографирование и обеспечивает объективную документацию результатов измерений. Однако по оперативности исследования скважин он уступает приборам с дистанционным измерением и поэтому получил меньшее распространение.

В ряде случаев вследствие влияния сильномагнитных пород магнитное поле земли является аномальным. При этом точное значение азимута наклона скважины инклинометром с магнитной стрелкой или магнитно-модуляционными зондами получить нельзя. Такие инклинометры нельзя также применять для определения азимута наклона в скважинах, обсаженных стальными трубами. В этих случаях измерение азимута и зенитного угла наклона скважины производят с помощью гироскопического инклинометра (рис.4). Основными элементами его измерительной системы являются гироскоп 8 и измерительная рамка 4.

Гироскоп представляет собой быстро вращающийся ротор, имеющий три степени свободы — он может свободно поворачиваться вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, пересекающихся в его центре тяжести. При вращении гироскопа ось ротора сохраняет неизменное положение в пространстве, и ее направление может служить ориентиром для определения наклона оси скважины.

Ротор гироскопа 8 вращается на оси 9 с частотой около 25000 об/мин. Рамки гироскопа с тремя взаимно перпендикулярными осями образуют карданный подвес. В результате ось 9 располагается горизонтально и

Рисунок 4 - Измерительное устройство гироскопического инклинометра

сохраняет заданное положение относительно частей света. На внешней рамке 7 гироскопа, продольная ось вращения которой совпадает с осью прибора (осью скважины), укреплен ползунок 10 курсоуказателя. На полуосях 11 и 13, расположенных по оси прибора, укреплена измерительная рамка 4. Под действием эксцентрично расположенного груза 1 она поворачивается относительно корпуса прибора так, чтобы ее плоскость всегда совпадала с плоскостью наклона скважины. На верхнем диске 5 рамки смонтирован круговой реохорд 6, нулевая точка которого находится в плоскости рамки. Угол между началом реохорда 6 и ползунком 10 курсоуказателя, направление которого неизменно, равен видимому дирекционному углу α2. Ползунок 10 курсоуказателя контактирует с реохордом 6 и включает в измерительную схему часть его сопротивления, пропорциональную углу α2.

В плоскости измерительной рамки 4 смонтирован отвес 3 со стрелкой 12 и дуговой реохорд 2. Стрелка 12 контактирует с реохордом 2 и снимает с него напряжение, пропорциональное зенитному углу наклона скважины δ.

При наклонно-направленном бурении измерение наклона скважины производят весьма часто, что существенно сказывается на времени, затрачиваемом на бурение скважины. Для сокращения этих затрат времени в аппаратуре каротажа в процессе бурения с автономным скважинным прибором АПК-М предусмотрены технические средства измерения зенитного угла наклона скважины δаб, а в аппаратуре с электрическим беспроводным каналом связи «Забой» — технические средства для измерения азимута φб и зенитного угла δб наклона скважины, а также угла установки отклонителя бурильного инструмента δуоб.

Измерения инклинометром сводятся к определению сопротивлений азимутального и углового реохордов с помощью мостовых схем путем установления равновесия на соответствующем мосте переменным резистором. После установления положения равновесия моста азимут φ и зенитный угол δ наклона скважины считываются по шкалам, нанесенным на переменных резисторах (их ручках управления) при калибровке прибора.

Измерения выполняются с одножильным или трехжильным кабелем на отдельных точках разреза скважины. Число точек ограниченно.

В фотоинклинометре положение указателей азимута и зенитного угла наклона скважины фиксируется путем фотографирования в самом скважинном приборе.