- •Сборник практических работ по гидравлике

- •Оглавление

- •Практическая работа № 1 исследование течения жидкости в канале переменного сечения

- •Основные теоретические сведения

- •1 Пьезометрические трубки; 2 трубки Пито

- •Экспериментальная установка

- •1 Расходный бак; 2, 4 вентили; 3 рабочий участок; 5 ротаметр рс-7;

- •6 Пьезометрическая трубка; 7 трубка Пито Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Практическая работа 2 изучение режимов движения жидкостей

- •Основные теоретические сведения

- •Экспериментальная установка

- •1 Бак расходный; 2, 5, 12 вентили; 3 стеклянная труба; 4 бак буферный; 6 ротаметр рс-7;

- •7 Приёмный колодец; 8 ёмкость; 9 кран; 10 термометр ртутный; 11 пьезометры содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •0 20 40 60 80 100 Показания ротаметра

- •Практическая работа № 3 определение гидравлических сопротивлений трубопроводов

- •Описание и схема установки

- •4, 6, 10, 11, 19 — Вентили; 5 — манометр; 7 — измерительная диафрагма;

- •Практическая работа 4 изучение характеристики центробежного насоса и его работы на сеть

- •Основные теоретические сведения

- •Описание установки

- •Практическая работа № 5 исследование параллельной и последовательной работы насосов

- •Описание и схема установки

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

Описание установки

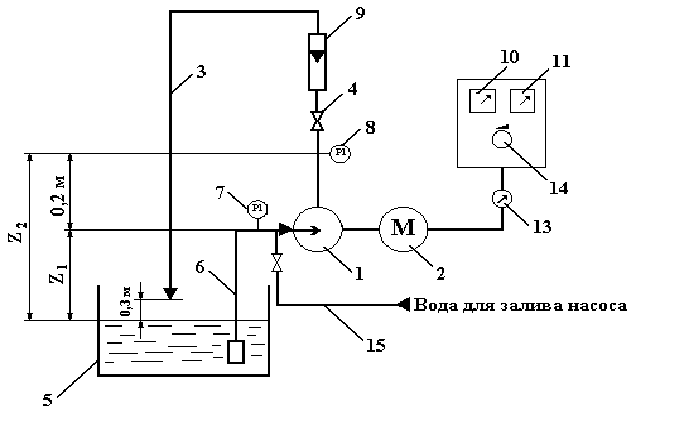

Рисунок 4- Схема установки

Установка (рис.4) состоит из центробежного насоса 1, соединенного муфтой с электродвигателем постоянного тока 2, который позволяет плавно изменять число оборотов рабочего колеса насоса.

К центробежному

насосу присоединена коммуникация

(сеть), состоящая из прямых участков

трубопровода 3 с внутренним диаметром

![]() и местных сопротивлений, включающих

вентиль 4.

и местных сопротивлений, включающих

вентиль 4.

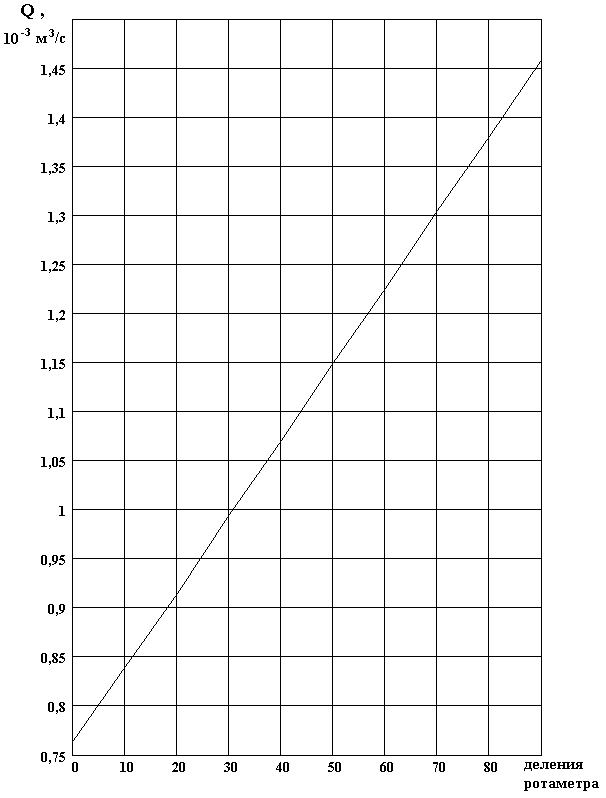

Вода поступает в насос из бака 5 по всасывающему трубопроводу 6, давление воды в нем измеряется манометром 7. Манометром 8 измеряется давление в нагнетательном трубопроводе. Для измерения объемного расхода воды ( ) служит ротаметр 9 и тарировочный график (рис.5).

Установка оснащена вольтметром 10 и амперметром 11 для определения напряжения и силы тока, потребляемой двигателем насоса, тахометром 12 со счетчиком числа оборотов 13 и регулятором напряжения 14 для регулирования числа оборотов насоса.

Примечание:

![]()

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называют подачей и напором насоса?

2. Формулы Эйлера и Бернулли для напора, создаваемого насосом.

3. Характеристики насосов.

4. Характеристики сети.

5. Полезная мощность насоса.

6. КПД насоса, виды потерь в насосе.

7. Формулы пересчета

для

![]() .

.

Рис. 5. Зависимость расхода воды от показаний ротаметра

Практическая работа № 5 исследование параллельной и последовательной работы насосов

Цель работы - построить суммарные экспериментальные характеристики при параллельной и последовательной работе насосов.

ВВЕДЕНИЕ

Зависимость напора насоса от его производительности (подачи) называется характеристикой насоса. Напор насоса равен разности полных напоров за насосом

zh +pH/ρg + ωH2 /2g

и перед ним

zB +pB/pg + ωB2 /2g

H=Δz + pH/ρg – pB/ ρg + (ωH2 – ωB2)/2g, (1)

где Δz= zH — zB — вертикальное расстояние между точками замеров давлений на выходе и на входе жидкости в насос, м;

pH/ ρg - давление в нагнетательном трубопроводе после насоса, м.ст. жидкости;

pB/ρg -давление во всасывающем трубопроводе перед насосом, м.ст. жидкости;

ωн - скорость жидкости в нагнетательном трубопроводе, м/с;

ωв- скорость жидкости во всасывающем трубопроводе, м/с.

В случае равенства диаметров нагнетательного и всасывающего трубопроводов (ωн=ωB) и малого расстояния между точками измерения давлений (Δz ≈ 0) полный напор насоса равен:

H=pH/ ρg - pB/ ρg.

Напор Н, создаваемый насосом, расходуется на подъем жидкости на высоту Нг, на преодоление гидравлических потерь во всасывающем hпн и нагнетательном hпн трубопроводах и создания напора h в конечной точке напорного трубопровода, т. е. при работе насоса в сети его напор Н равен потребному напору сети Нc:

H = Hc = Hг + hпв + hпн + h (3)

Обозначив сумму Нг + h через НСт, а сумму hnB + hпн через Σhп получим

Нс =Нст+ Σhп (3')

При турбулентном режиме, который чаще встречается в практике, потери напора в сети описываются формулой

Σhп =kQ2 , (4)

где к - коэффициент сопротивления сети. Тогда из (3) получим

Hc=Hct+kQ2 (5)

Последнее выражение позволяет построить характеристику сети -

графическую зависимость потребного напора Нc от расхода жидкости Q:

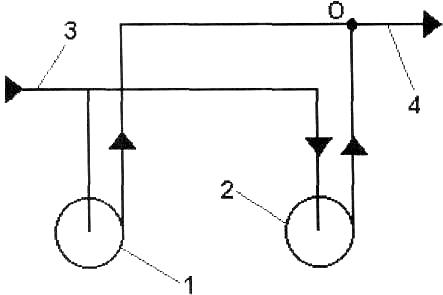

Hc = f(Q)В практике иногда целесообразно для обеспечения необходимой подачи или напора устанавливать несколько насосов. При совместной работе центробежные насосы соединяются или параллельно или последовательно. На рис. 1 показаны схемы соединений насосов.

Рисунок 1- Схемы параллельного (а) и последовательного (б)

соединения насосов:

1,2- насосы; 3 - всасывающий трубопровод; 4 — напорный трубопровод

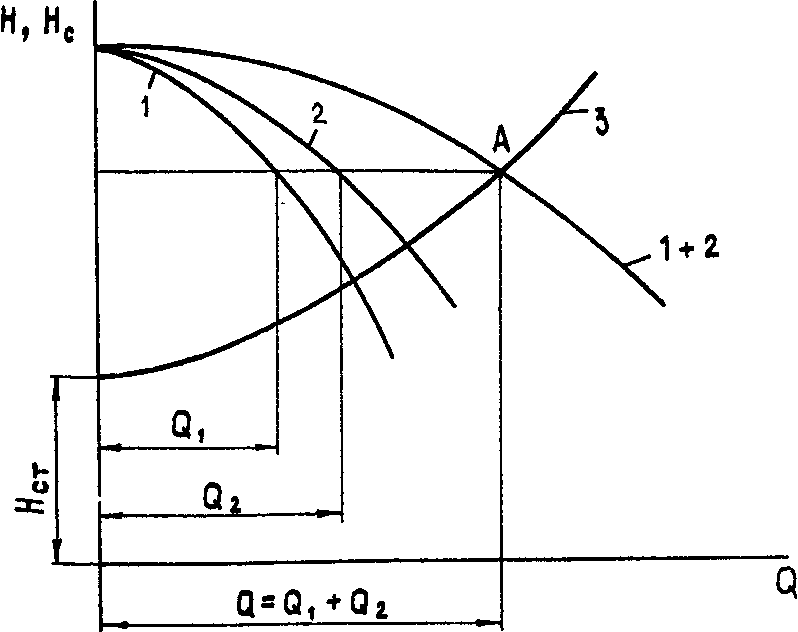

Параллельное соединение насосов обычно применяют для увеличения подачи. При параллельном соединении напоры, создаваемые каждым из насосов, одинаковы, а общая подача равна сумме подач обоих насосов, взятых при одном и том же напоре. Следовательно, суммарная характеристика насосов 1+2 (рис.2) получается сложением абсцисс кривых напоров 1 и 2 обоих насосов, взятых при одной и той же ординате.

Рисунок 2- Характеристика параллельной работы насосов:

1 — характеристика первого насоса; 2 — характеристика второго насоса; 1+2 - совместная характеристика двух насосов; 3 - характеристика сети

Пересечение суммарной характеристики насосов с характеристикой сети 3 Нс =f(Q) дает рабочую точку А, которая определяет напор H=H1=H2 и суммарную подачу Q=Q1+Q2 обоих насосов. Проведя через точку А горизонтальную прямую, получим на пересечении ее с кривыми напоров 1 и 2 подачи насосов Q1 и Q2. Все сказанное для параллельного соединения справедливо для насосов, работающих на один длинный трубопровод и установленных близко один от другого, когда можно пренебречь сопротивлением подводящих и напорных трубопроводов до напорной точки О (см. рис. 1а). Следует также заметить, что чем круче характеристика трубопровода, тем менее выгодна параллельная работа насосов. Параллельную работу насосов применяют только в тех случаях, когда характеристика сети Нс =f(Q) достаточно полога.

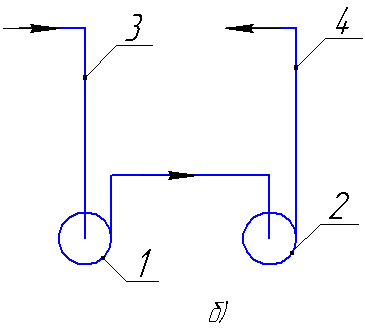

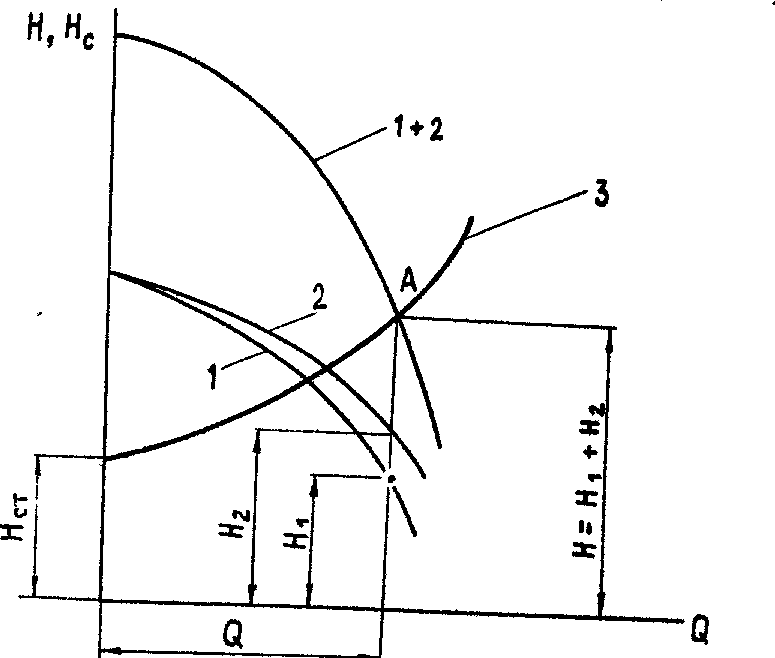

Последовательное соединение насосов обычно применяется для увеличения напора в тех случаях, когда один насос не может создать требуемого напора. При этом подача насосов одинакова, а общий напор равен сумме напоров, взятых при одной и той же подаче. Суммарная характеристика насосов 1+2 (рис. 3) получается сложением ординат кривых напоров 1 и 2 обоих насосов.

Рисунок 3- Характеристика последовательной работы двух насосов:

1 — характеристика первого насоса; 2 — характеристика второго насоса; 1+2 - характеристика двух насосов; 3 - характеристика сети

Пересечение суммарной характеристики насосов с характеристикой трубопровода 3 Нс= f (Q) дает рабочую точку А, которая определяет подачу Q и суммарный напор Н = H1+H2 обоих насосов. Проведя через точку А вертикальную прямую, получим на пересечении ее с кривыми напоров 1 и 2 напоры насосов H1 и Н2. Заметим, что последовательное включение насосов эффективно при крутых характеристиках трубопроводов 3.

Характеристика при совместной работе насосов может быть получена как графическим суммированием индивидуальных характеристик каждого насоса, так и путем измерений суммарного расхода и напора совместно работающих насосов.

5

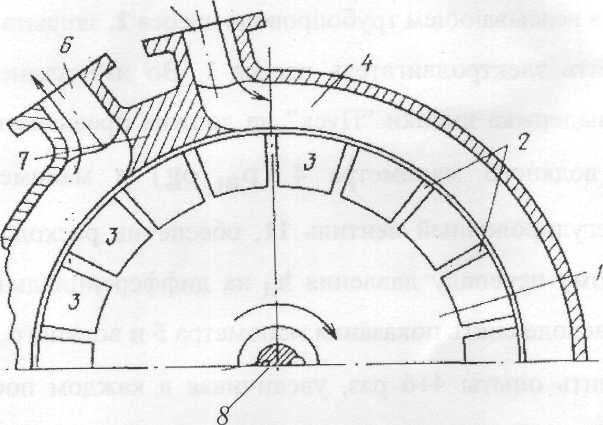

Рисунок 4- Вихревой насос:

1 -рабочее колесо; 2 - лопатка; 3 - межлопастные каналы; 5 и 6 — соответственно всасывающий и нагнетательный патрубки; 7—разделитель потоков; 8 - вал рабочего колеса.

В установке используются вихревые насосы 1 и 2. Основной частью вихревого насоса является лопастное рабочее колесо, изображенное на рис. 4. Рабочее колесо 1 находится в кожухе насоса, к которому присоединены всасывающий 5 и напорный 6 патрубки, отделяемые перемычкой 7. Попадая на лопатки 2 рабочего колеса и вращаясь вместе с ним, жидкость под действием центробежной силы приобретает кинетическую энергию и выбрасывается в щелевой канал 4 между кожухом и рабочим колесом. В канале происходит обратное преобразование кинетической энергии в энергию давления. Под этим увеличенным давлением жидкость снова попадает в другое смежное межлопастное пространство 3, двигаясь от периферии к центру, а затем вновь из него выбрасывается под действием центробежной силы в щелевой канал, и далее цикл повторяется.

Таким образом, за один оборот рабочего колеса одно и то же количество жидкости несколько раз отбрасывается от центра к периферии, отчего ее напор последовательно увеличивается, аналогично увеличению напора в многоступенчатом центробежном насосе.