- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

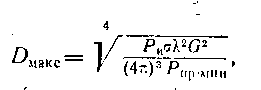

Основной характеристикой любой РЛС является максимальная дальность действия. Она зависит от параметров станции, отражающих свойств цели и условий распространения радиоволн.

Без учета влияния земли максимальная дальность определяется по формуле

Ри—мощность станции, Вт;

σ — отражающая поверхность цели, м2;

λ— длина волны, м;

G — коэффициент усиления антенны;

Pпр.мин — чувствительность приемника, Вт.

Все другие характеристики радиолокационных станции можно подразделить на тактические и технические.

5.1 Тактические характеристики рлс ртв

К основным тактическим характеристикам РЛС относятся: зона обзора н ее параметры; состав радиолокационной информации и ее качественные показатели; темп выдачи радиолокационной информации; помехозащищенность; мобильность и эксплуатационная надежность.

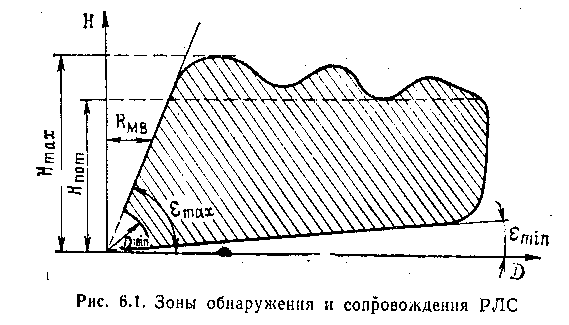

а) Зона обзора РЛС. Зоной обзора РЛС называется часть пространства, в пределах которого станция обнаруживает цели с заданной вероятностью и измеряет координаты, цели с требуемой точностью.

Графически зона обзора в вертикальной плоскости представляется в системе координат дальность — высота (рис. 6.1). Дальность действия различна для разных углов места. Вид зоны зависит от целевого назначения станции и принятых технических решений РЛС. Зона обзора описывается следующими основными параметрами: максимальной дальностью обнаружения; пределами обнаружения по углу места; потолком обнаружения и беспровальной проводки целей; радиусом «мертвой» воронки.

б) Состав радиолокационной информации. Радиолокационная станция может выдавать следующую информацию: координаты вновь обнаруживаемых целей; скорость движения цели; примерное количество самолетов в цели; государственную принадлежность цели; интенсивность и вид применяемых помех; действия, совершаемые целью при ее сопровождении, и др. Из перечисленного состава информации к основным следует отнести координаты целей. Поэтому когда оценивают качество выдаваемых координат, то говорят об ошибках определения текущих координат и разрешающих способностях РЛС по каждой координате, т. е. по дальности, по азимуту для дальномеров и по высоте или углу места для высотомеров.

г) Помехозащищенность РЛС. Под помехозащищенностью РЛС понимают ее способность сохранять тактико-технические характеристики (данные) при воздействии различных радиопомех. На радиолокационную станцию могут воздействовать активные и пассивные помехи.

Активные помехи затрудняют или исключают возможность обнаружения целей и измерения их координат. Различают прицельные и заградительные активные помехи. Прицельные помехи создаются постановщиком помех для подавления одной РЛС, концентрируя мощность передатчика помех в частотном диапазоне данного локатора. Заградительные помехи используют для одновременного подавления нескольких РЛС, рабочие частоты которых находятся в пределах спектра помех. Поэтому помехозащищенность РЛС по отношению к активным помехам оценивается допустимым уровнем мощности активной помехи, при которой еще возможно обнаружение целей с заданной эффективной отражающей поверхностью.

Источники пассивных помех имеют большие отражающие поверхности, и амплитуда сигнала от пассивных помех может оказаться значительно больше амплитуды эхо-сигналов, что и приводит к маскировке целей. В результате этого полезные сигналы могут быть потеряны. Помехозащищенность РЛС от пассивных помех характеризуется допустимой плотностью пассивных помех при которой еще возможно обнаружение целей с заданной эффективной отражающей поверхностью.

д) Эксплуатационная надежность — это способность РЛС выполнять заданные функции в определенных условиях эксплуатации при сохранении значений основных тактико-технических данных в установленных пределах. Эксплуатационная надежность характеризуется способностью к безотказной работе и восстанавливаемостью вышедшей из строя аппаратуры. Чем дольше РЛС работает без отказа и чем быстрее она восстанавливается при выходе из строя, тем выше ее эксплуатационная надежность.

Для количественной оценки надежности применяют среднее время работы То между отказами за определенный период эксплуатации РЛС. Например, То=120 ч; это значит, что в среднем при^ нормальных условиях эксплуатации очередной отказ произойдет через такой промежуток времени.

^ Мобильность. Мобильность определяется возможностями

ь к передислокации на новую позицию, условиями транспортирования, сроками развертывания (свертывания) и готовностью к боевой работе.