- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

Системы СДЦ представляют собой комплекс специальных средств, обеспечивающих выделение движущихся целей на фоне отражений от неподвижных или медленно перемещающихся объектов. Такими объектами могут быть различные местные предметы, гидрометеоры (облака» дождь, снег), специально разбрасываемые металлизированные ленты, поверхности моря м др.

Для радиолокации, основанной на приеме отраженных импульсов электромагнитной энергии, отражения от перечисленных объектов будут создавать мешающее действие. Такие мешающие отражения называют пассивными помехами. Их интенсивность может быть больше интенсивности полезного сигнала, и поэтому полезный сигнал может быть потерян.

Выделение полезного сигнала па фоне пассивных помех основано на различии частот отраженных сигналов. Радиальные доставляющие скоростей движения цели и источников пассивных помех различны. Это и служит основой устройства аппаратуры СДЦ.

Когерентными они называются потому, что в них в качестве опорных колебании, с которыми сравниваются отраженные сигналы, используются колебания специального источника, называемого когерентным гетеродином. Эти колебания по фазе жестко синхронизированы с колебаниями передатчика такт что разности фаз между ними сохраняется постоянной в каждом периоде посылки импульсов. Также жестко синхронизированные колебания принято называть когерентными колебаниями.

При работе РЛС импульсы в высокочастотной энергии передатчика излучаются антенной в пространство, где облучают как подвижные, так и малоподвижные объекты, Частоты сигналов, отраженных от неподвижных (малоподвижных) объектов, отличаются от сигналов подвижных целей (эффект Доплера) и, следовательно, имеют различные фазы. Причем фаза колебаний отраженных от подвижных объектов, будет все время меняться, тогда как фаза неподвижных объектов не изменяется. Очевидно, что достаточно каким-то устройством уловить это изменение фазы и тогда можно выделить движущиеся объекты на фоне пассивных помех.

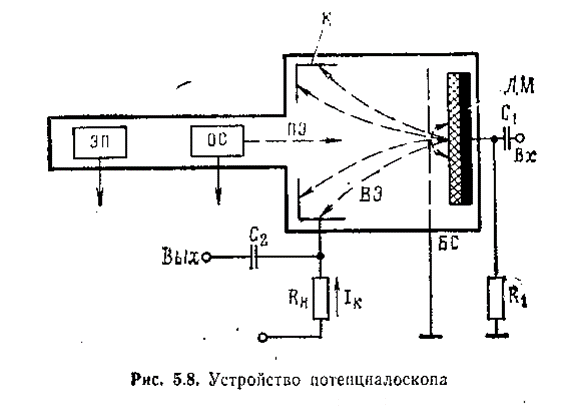

На рис. 5.7 представлена упрощенная структурная схема селекции движущихся целей в импульсных РЛС. Импульсные системы СДЦ называют когерентно-импульсными.

Часть энергии высокочастотных колебании передатчика подается на смеситель фазирования, на этот же смеситель подаются колебания местного гетеродина. В результате создаются фазирующие импульсы промежуточной частоты, которые затем подаются на когерентный гетеродин для фазирования его колебаний. Частота н фаза колебаний когерентного гетеродина становится равной частоте и фазе колебаний фазирующего импульса. Таким путем обеспечивается когерентность колебаний когерентного гетеродина с передатчиком. С когерентного гетеродина сфазированное напряжение транзитом через схему компенсации ветра подается на фазовый детектор, куда, кроме того, поступает отраженный сигнал, также преобразованный в сигнал промежуточной частоты с помощью того же местного гетеродина. Амплитудный ограничитель перед фазовым детектором устраняет паразитную модуляцию сигналов неподвижных объектов, образующуюся, например, в результате движения антенны и других причин.

На выходе фазового детектора создается напряжение в форме видеоимпульсов, амплитуда и полярность которых зависят от соотношения частот когерентного гетеродина и принятого сигнала.

Если частота генератора, местного гетеродина и когерентного гетеродина стабильна, то для неподвижных объектов видеосигналы на выходе фазового детектора имеют от периода к периоду постоянную амплитуду. Если же имеются отражения от движущейся цели, то на выходе фазового детектора будут видеоимпульсы, амплитуда которых от периода к периоду будет изменяться по закону так называемой доплеровской частоты.

С выхода фазового детектора сигналы подаются в компенсирующее устройство, где осуществляется череспериодное вычитание сигналов.

Если амплитуда видеоимпульсов от периода к периоду не изменяется, то равные импульсы предшествующего н последующего периодов в вычитающем устройстве блока компенсации подавляются, устраняя мешающее действие пассивных помех. Если же амплитуды импульсов изменяются (для движущихся целей), то выделяется результирующее напряжение. Таким образом, происходит выделение полезных сигналов при наличии пассивных помех.

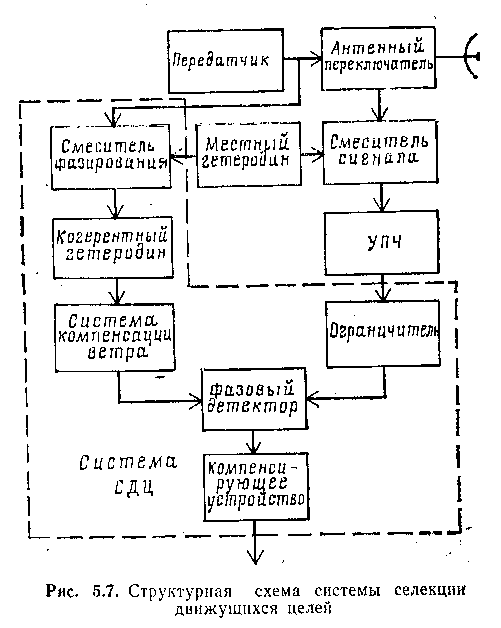

В качестве компенсирующего устройства чаще всего применяется потенциалоскоп (рис. 5.8), который одновременно выполняет функции запоминания и компенсации.

Такие источники помех, как металлизированные лепты, дождевые облака, могут перемещаться под действием ветра, имея регулярную составляющую скорости. В этом случае на выходе компенсирующего устройства будут иметь место остатки некомпенсированных помех. Для устранения этих остатков имеется специальное устройство «компенсация ветра». При включении его изменяют частоту когерентного гетеродина настолько, насколько изменяется частота сигнала, отраженного от движущегося источника помехи. Благодаря этому фаза помехи относительно когерентных колебаний от периода к периоду остается постоянной, улучшая качество компенсации помех.

При применении аппаратуры СДЦ имеет место один недостаток — это появление, так называемых «слепых» скоростей. В тех случаях, когда за время между периодами повторения импульсов Ти цель проходит расстояния, кратные половине длины волны Х/2, на выходе компенсирующего устройства сигнал будет равен нулю, и цель не может быть обнаружена. Для устранения этого недостатка в РЛС с СДЦ применяют переменную частоту повторения импульсов. Если для одной частоты радиальная составляющая скорости «слепая», то на другой частоте повторения цель может быть обнаружена.