- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

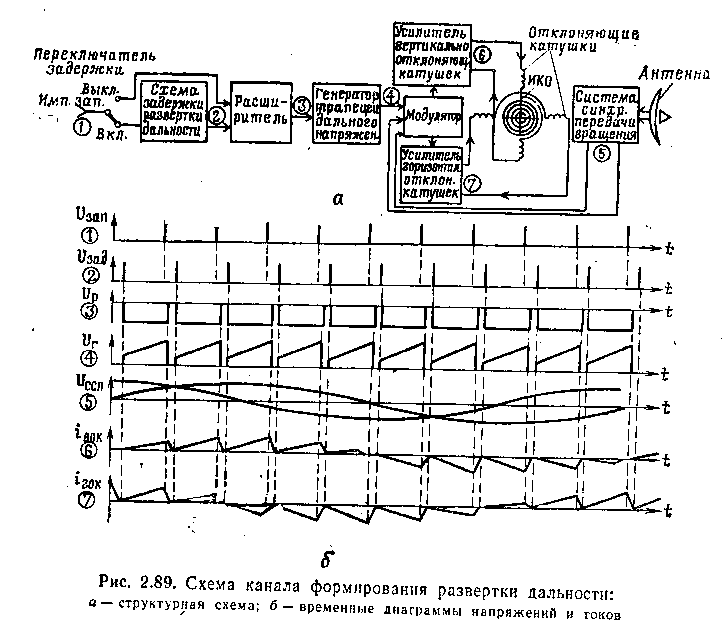

2.11.4 Канал формирования развертки дальности

При рассмотрении схемы ИКО указывалось, что в канале развертки дальности формируется напряжение для отклоняющих катушек. Рассмотрим, как это происходит. Структурная схема и временные диаграммы напряжений и токов канала показаны на рис. 2.89.

Если импульсы запуска (рис. 2.89,1) поступают на схему задержки развертки дальности 1, то она (выполненная по схеме мультивибратора или фантастрона) обеспечивает задержку им пульсов запуска. Эта схема фиксирует начало формирования развертки с выбранной задержкой во времени (рис. 2.89,2).

Задержанные импульсы запуска поступают на расширитель 2, который вырабаты-вает прямоугольные импульсы с длительностью определяющей длину развертки, а значит, и длительность трапецеидальных импульсов напряжения (рис. 2.89, 3, 4). За это время электронный луч в трубке перемещается от центра экрана к краю его. Создается линия развертки.

Трапецеидальное напряжение усилителями мощности вертикальных и горизонтальных отклоняющих катушек преобразуется в пилообразные импульсы тока, которые проходят через отклоняющие катушки. Причем импульсы тока промодулированы напряжением синхронно-следящей передачи вращения антенны (рис. 2.89 5).

Модуляция осуществляется модулятором.

Вертикально отклоняющие катушки расположены перпендикулярно к горизон-тально отклоняющим катушкам, создавая тем самым сдвиг в пространстве на 90°. Обе пары катушек питаются импульсными токами, которые сдвинуты во времени на 90°

(рис. 2.89,6,7). Это и позволяет получить вращающееся магнитное поле при неподвиж-ных отклоняющих катушках, а значит, вращение развертки по азимуту.

В индикаторах кругового обзора иногда применяется диаметрально-круговая развертка, когда электронный луч перемещается от одного края экрана к другому через центр его. Для получения такой развертки отклоняющие катушки питаются импульсами тока, полярность которых меняется каждый такт следования импульсов запуска на противоположную. Одновременно с этим коммутируется соответственно подача сигналов на ЭЛТ в канале усиления видеосигналов.

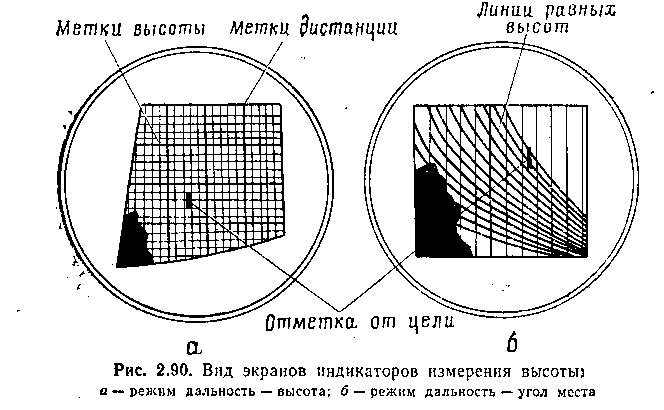

2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

Существует несколько методов определения высоты полета радиолокационных целей. Наиболее распространенным методом является метод качания остронаправленной диаграммы направленности антенны по углу места. Для определения высоты полета таким методом индикатор высоты радиолокационного высотомера может быть реализован двумя способами: в координатах дальность— угол места, в координатах дальность — высота.

Радиолокационные высотомеры имеют один индикатор высоты, который может работать в двух указанных режимах. В индикаторе этого типа горизонтальная развертка является разверткой дальности D, а вертикальная — либо разверткой высоты Н, либо разверткой угла места е, что определяется выбранным режимом работы.

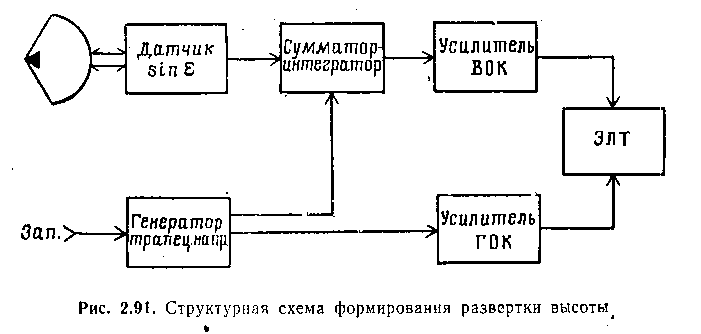

Для получения растровой развертки в индикаторе высоты необходимы катушки горизонтального и вертикального отклонения питания токами, вырабатываемыми схемами развертки дальности и развертки высоты.

На рис.2.91 представлена структурная схема формирования развертки высоты. Рассмотрим ее работу. Датчик угла места формирует напряжение, пропорциональное синусу угла места, движок его механически связан с валом качания антенны. Напряжение высоты вырабатывается генератором под воздействием импульсов запуска. Это напряжение используется в формировании горизонтальной развертки непосредственным воздействием на усилитель тока. Оно же подается в канал формирования вертикальной развертки – развертки высоты. В этом канале напряжение высоты поступает на сумматор-интегратор, куда подается и напряжение с датчика угла места.

В сумматоре-интеграторе осуществляются модуляция трапецеидальных импульсов напряжением угла места и получение напряжения, обеспечивающего создание параболической развертки на индикаторе высоты. Параболическая форма развертки учитывает кривизну Земли и нормальную рефракцию. Такой учет рефракции при определении высоты полета цели является очень приближенным, что ведет к значительным ошибкам измерения высоты.

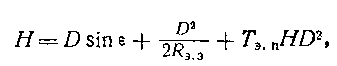

Для точного определения высоты необходимо знать изменение рефракции с изменением высоты и климатических (погодных) условий. Значит, в канал формирования развертки высоты надо вводить текущую рефракцию. Высоту полета цели с учетом изменения рефракции с высотой приближенно можно записать в виде уравнения

Масштабные отметки дальности, подаваемые на индикатор высоты, формируются самостоятельными системами в виде Последовательности кратковременных импульсов. Частота следования их определяется выбранной градацией.

Формирование отметок высоты может быть осуществлено также с помощью отметок дальности. Для этого в индикатор высоты формируется развертка высоты без учета кривизны Земли и рефракции угла места. При этом получим следующую зависимость между высотой и дальностью:

![]()

Если подать на ЭЛТ 10-км отметки дальности, то при движении развертки на экране образуются светящиеся линии, соответствующие 1-км отметкам высоты.