- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

Мультивибраторы

Для получения напряжения прямоугольной формы, а также деления частоты следования импульсов применяют мультивибраторы. Схема мультивибраторов, применяемых в аппаратуре РЛС и АСУ, различны. Среди них следует отметить симметричные и не симметричные мультивибраторы, мультивибраторы, работающие в автоколебательном режиме, и так называемые кипп-реле – мультивибраторы, работающие в ждущем режиме.

Наиболее типовым является симметричный мультивибратор, а основным режимом его работы является автоколебательный режим.

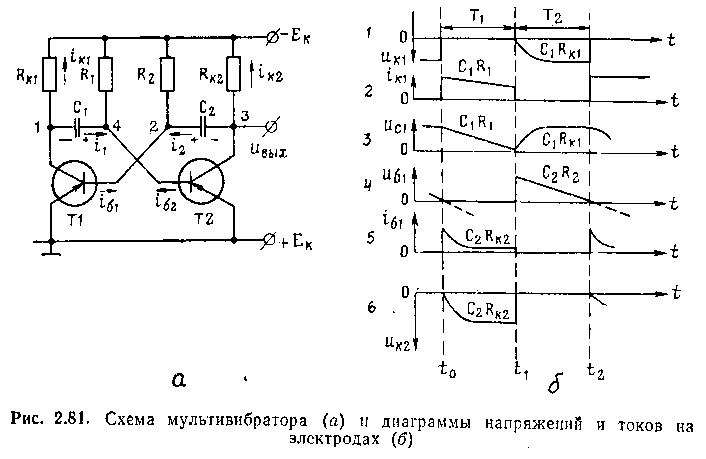

На рис. 2.81, а представлена схема симметричного мультивибратора, собранного на транзистора типа p-n-p. Симметричным он называется потому, что собран на одинаковых транзисторах Т1 и Т2, а величины резисторов и конденсаторов в соответствующих цепях также одинаковы: С1=С2, Rк1=Rк2, R1=R2. Это является причиной равенства напряжений в симметричных точках схемы.

Однако подобрать строго одинаковые параметры схемы невозможно, и некоторая асимметрия все же имеет место.

Допустим, что при включении схемы в момент t0 в силу асимметрии транзистор Т1 оказался открытым, через него протекает ток коллектора iк1 и напряжение на коллекторе близко к нулю Uк1=0,а конденсатор C1 заряжен до Uc1 Напряжение базы транзистора Т2 при этом положительно, и поэтому транзистор Т2 закрыт, его ток iк2=0.

![]()

Потенциал точки 1 при открытом транзисторе Т1 мал, и конденсатор С1, начинает разряжаться (рис. 2.81,б график 3) по цепи: С1, резистор R1 и далее по параллельным цепям через резистор Rк1 и через источник Ек, эмиттер – коллектор транзистора Т1.

Сопротивление эмиттер – коллектор в этом случае мало, им можно пренебречь, поэтому постоянная времени разряда конденсатора

![]()

К моменту времени t1 положительный потенциал разряжающегося конденсатора C1, а значит, и базы транзистора Т2, уменьшаясь, достигнет потенциала точки 1 (Uc1=0) и транзистор Т2 откроется.

Через транзистор Т2 будет протекать коллекторный ток iк2, что приведет к повышению положительного потенциала в точке 3, а значит, и к разряду конденсатора С2 через резистор R2.

Ток разряда, проходя по R2, вызывает скачкообразное повышение потенциала точки 2, а следовательно, и потенциала базы транзистора Т1. При этом Т1 закроется и конденсатор С1 начнет заряжаться, повышая напряжение на коллекторе транзистора Т1 по экспоненциальному закону, приближая его к напряжению источника Ек. Цепь заряда конденсатора C1 от + Eк ,эмиттер – база транзистора Т2, конденсатор С1, резистор Rк1, — Ек. Постоянная времени заряда конденсатора С1 будет равна C1Rк1.

Через некоторое время конденсатор C1 зарядится, но транзистор Т2 будет открыт, так как имеется базовый ток, удерживающий его в режиме насыщения.

В момент времени t2 напряжение на разряжающемся конденсаторе С2 достигнет нуля Uc2=0, транзистор Т1 откроется, а Т2 закроется. Мультивибратор возвращается в исходное состояние.

Таким образом, наличие положительных обратных связей а мультивибраторе обусловливает лавинообразный процесс, обеспечивая переход его из одного состояния в другое. Рассматривая графики 1 и 6 (рис. 2.81, б), постоянные физические процессы, происходящие в мультивибраторе, видим, что с коллекторов транзисторов могут быть сняты импульсы напряжения Uк1 и Uк2 почти прямоугольной формы различной полярности. Амплитуда этих импульсов зависит от величин Rк1 и Rк2 и, следовательно, может быть изменена.

Триггеры

Триггерами называются заторможенные устройства, обладающие двумя устойчивыми состояниями равновесия и способные под воздействием внешнего сигнала скачком переходить из одного состояния в другое. Процесс перехода из одного состояния в другое называют опрокидыванием, срабатыванием или спуском.

Отличительной особенностью триггера является наличие реостатной связи между двумя каскадами (рис. 2.82,а).

Триггеры делятся на симметричные, у которых оба каскада одинаковые, и несимметричные. Симметричные триггеры применяют в качестве делителей частоты повторения импульсов, в качестве счетных, запоминающих и переключающих ячеек ЭВМ и т. д. Несимметричные триггеры применяются главным образом для формирования прямоугольных напряжений из синусоидального и как дискриминаторы по амплитуде.

Представленный на рис. 2.82,а симметричный триггер на транзисторах работает следующим образом.

Схема имеет два устойчивых состояния равновесия: транзистор Т1 открыт, Т2 закрыт или транзистор Т1 закрыт, Т2 открыт.

Допустим,

что в начальный момент времени транзистор

Т1

был открыт й находился в режиме насыщения,

а Т2

— закрыт. При этом напряжение на

коллекторе Т1

равно нулю, а на его базе Uб1

— отрицательно, (рис. 2.82,б). Транзистор

Т2

в это время закрыт, напряжение на его

коллекторе близко к напряжению

источника питания –Ек,

а на базе Т2 снимаемое с делителя Rб2,

R1

напряжение имеет положительную по

отношению к эмиттеру полярность.

Допустим,

что в начальный момент времени транзистор

Т1

был открыт й находился в режиме насыщения,

а Т2

— закрыт. При этом напряжение на

коллекторе Т1

равно нулю, а на его базе Uб1

— отрицательно, (рис. 2.82,б). Транзистор

Т2

в это время закрыт, напряжение на его

коллекторе близко к напряжению

источника питания –Ек,

а на базе Т2 снимаемое с делителя Rб2,

R1

напряжение имеет положительную по

отношению к эмиттеру полярность.

Если на базу Т2 при этом подать положительный импульс, то изменения состояния триггера не произойдет, так как транзистор Т2 был закрыт.

Если же положительный импульс подать на базу Т1, то произойдут процессы, обусловливающие переход триггера в другое состояние равновесия.

С началом действия положительного импульса ток коллектора Т1 некоторое время остается неизменным, так как происходит рассасывание избыточных носителей тока. После того как ток коллектора начинает падать, на коллекторе Т1 увеличивается отрицательное напряжение. Изменение этого напряжения через конденсатор C1 передается на базу Т2, и как только напряжение Uб2 окажется равным нулю, транзистор Т2 открывается. При этом появляется коллекторный ток iк2, а имеющиеся положительные обратные связи способствуют быстрому завершению процесса перехода триггера в другое состояние равновесия.

В новом состоянии напряжение на коллекторе транзистора Т2, а значит, и Uвых2 оказывается близким к нулю. Напряжение на коллекторе Т1, а значит, и Uвых1 близко к напряжению источника — Ек.

В этом состоянии схема триггера будет оставаться до поступления положительного импульса запуска на базу транзистора Т2. Из временной диаграммы напряжений видно, что с выходов триггера можно снять почти прямоугольные импульсы любой полярности.

Блокинг-генераторы

Для получения импульсов малой длительности, измеряемых микросекундами при больших периодах повторения, достигающих нескольких миллисекунд, применяются блокинг-генераторы. Особенностью этих импульсов является большая крутизна нарастания и спада их.

Блокинг-генераторы могут работать в автоколебательном и ждущем режимах. В автоколебательном режиме с выхода блокинг-генератора снимаются импульсы, период следования которых определяется параметрами схемы, а переход схемы из одного состояния в другое происходит без внешнего воздействия.

При работе блокинг-генератора в ждущем режиме период следования выходных импульсов определяется периодом поступления запускающих импульсов. После срабатывания такая схема приходит в исходное состояние и находится в нем до поступления следующего импульса.

При работе блокинг-генератора в автоколебательном режиме может быть осуществлен режим деления частоты следования импульсов, когда частота импульсов, вырабатываемых блокинг-генератором, в несколько раз меньше частоты повторения запускающих импульсов. Это бывает необходимо, например, при создании 10-км и 50-км масштабных отметок на экране ИКО.

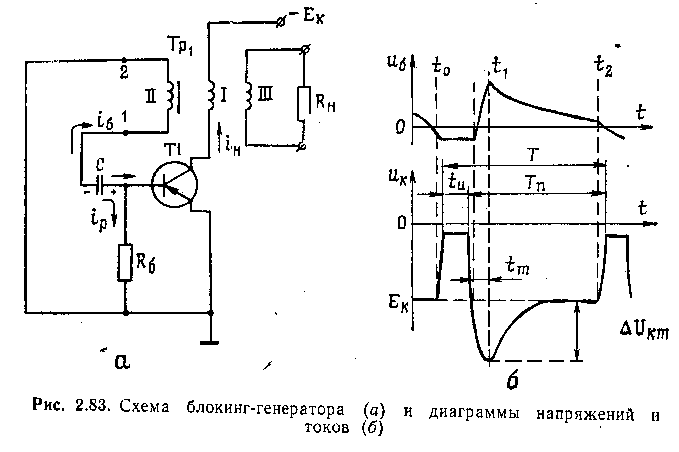

На рис. 2.83, а представлена схема блокинг-генератора на транзисторе p-n-p-типа.

В исходном состоянии транзистор закрыт положительным напряжением на базе, создаваемым током разряда конденсатора С, протекающим по резистору Rб. В момент t0, когда напряжение базы достигнет нулевого значения, транзистор открывается. Нарастающий ток коллектора, протекающий по обмотке I трансформатора, вызывает появление напряжения в обмотке II. Вторичная обмотка создает положительную обратную связь. Она включена так, что при нарастании тока коллектора Iк потенциал точки 1 схемы ставится ниже потенциала точки 2. Поэтому с появлением тока коллектора конденсатор начинает заряжаться по цепи: обмотка II, резистор Rб.

На резисторе Rб током заряда создается падение напряжения, увеличивая отрицательное напряжение на базе и тем самым ток коллектора. Таким образом, положительная обратная связь приводит к развитию блокинг-процесса, формирующего передний фронт импульса напряжения на коллекторе и нагрузке блокинг-генератора (рис. 2.83,б).

Нарастание тока коллектора продолжается до перехода транзистора в режим насыщения, при котором ток коллектора Iк имеет постоянную величину, а напряжение в обмотке II становится равным нулю. Это ведет к разряду конденсатора С, но благодаря наличию большой индуктивности обмотки II разряд в первый момент времени идет медленно, кроме того, происходит рассасывание накопленных на базе носителей. Поэтому некоторое время ток коллектора имеет постоянную величину, формируя тем самым плоскую вершину импульса (рис. 2.83, б).

Рассасывание носителей на базе транзистора приводит к выходу последнего из режима насыщения, при этом ток коллектора начинает падать, создавая начало формирования заднего фронта импульса. Благодаря действию положительной обратной связи это происходит быстро. В результате в схеме блокинг-генератора создаются почти прямоугольные импульсы, длительность которых зависит от постоянной времени Rб и времени жизни носителей в базе.

Изменением величин Rб и С можно изменять длительность вырабатываемых блокинг-генератором импульсов. Выходные импульсы требуемой полярности снимаются с выводов обмотки III трансформатора.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Перечислить основные характеристики импульсов и дать им определения.

Рассказать о сущности формирования импульсов с помощью схем ограничения амплитуды.

Объяснить физические процессы, происходящие при заряде и разряде емкости через сопротивление.

Что называется постоянной времени цепи?

Назначение и физические процессы, происходящие при ра- боте дифференцирующей и интегрирующей цепей?

Какие виды связи применяются между каскадами?

Назначение, устройство и работа мультивибратора.

Назначение, устройство и работа триггера.

Назначение, устройство и работа блокинг-генератора.