- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

2.10 Элементы импульсной техники

2.10.1 Основные определения

Импульсная техника – это раздел радиотехники, изучающий способы получения, преобразования, усиления, передачи и измерения электрических импульсов. Это сравнительно новый раздел, зародившийся в начале 30-х годов, нашего века в связи с развитием телевидения. С конца 30-х годов происходит бурное развитие импульсной техники в связи с внедрением импульсных методов работы в радиолокацию, радиосвязь, радионавигацию, радиотелеметрию, радиоизмерения и др.

Под электрическим импульсом (или кратко импульсом) понимают напряжение «ли ток, действующие в течение короткого времени и отличающиеся от нуля или другого ранее установившегося значения.

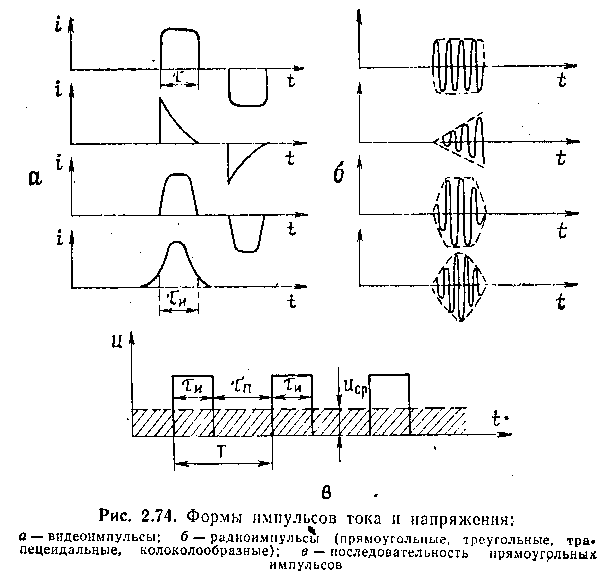

Существуют два вида импульсов тока и напряжения: видеоимпульсы и радиоимпульсы (рис. 2.74).

Видеоимпульсы представлены на рис. 2.74, а. Они могут быть как положительной, так и отрицательной полярности.

Радиоимпульсы представляют собой колебание высокой частоты, огибающая которых изменяется по закону изменения видеоимпульсов.

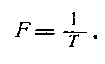

Основными характеристиками импульсов являются форма, период и частота повторения, длительность, фронт, амплитуда, полярность, коэффициент заполнения.

Форма импульсов может быть самая разнообразная. Наибольшее применение имеют прямоугольные, треугольные, трапецеидальные и колоколообразные (рис. 2.74).

Периодом повторения импульсов Т называется интервал, времени от момента появления одного импульса до момента появления следующего импульса той же полярности.

Количество периодов в одну секунду есть частота повторения импульсов F. Она является величиной, обратной периоду:

Длительностью импульса τи называется интервал времени от момента появления импульса до момента его исчезновения. Иногда уточняют, на каком уровне от максимального значения берут этот интервал. Время между моментом окончания одного импульса и появлением другого называется паузой τп.

Период повторения импульсов складывается из длительности импульса и длительности паузы:

![]()

Фронтом импульса называется его боковая сторона Различают передний и задний фронты (рис. 2.75). Длительность переднего фронта определяет время нарастания импульса. Длительность заданного фронта tc определяет время его спада.

Одним из основных требований получения прямоугольных импульсов является получение возможно более коротких фронтов импульса.

Амплитудой импульса (Um, Iт) называют величину одностороннего импульса, измеренную от нуля до максимального значения.

Коэффициентом заполнения К. называют отношение длительности импульса к периоду повторения Т:

![]()

2.10.2 Формирование импульсов

Получение импульсов различной формы и длительности осуществляется с помощью схем формирования импульсов. В радиолокационной технике и АСУ для этой цели применяются амплитудные ограничители, дифференцирующие цепи, контуры ударного возбуждения, линии задержки и др.

Наиболее простым и распространенным способом являются два первых способа.

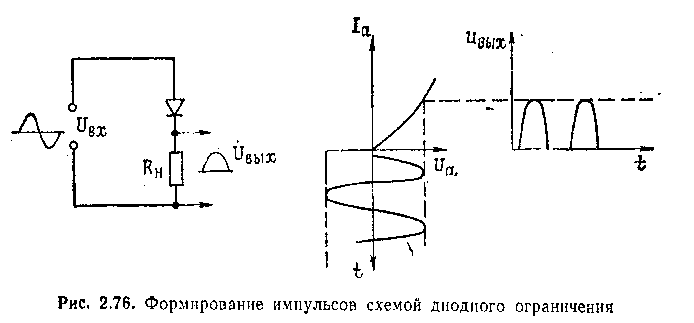

Схема амплитудного ограничителя

Амплитудным ограничением называется срезание на определённом уровне амплитуды подаваемого, например синусоидального, напряжения. Для этой цели используются схемы диодного, сеточного и анодного ограничения. В качестве примера рассмотрим схему диодного ограничителя (рис. 2.76). Его работа сводится к следующему.

При подаче на вход ограничителя синусоидального напряжения выходное напряжение ограничителя повторяет входное лишь при действии положительной полуволны входного напряжения, когда диод открывается и через нагрузку Rн течет ток. Во время действия отрицательной полуволны напряжения диод закрывается, ток прекращается и напряжение на нагрузке равно нулю. Затем процесс повторяется.

В результате с выхода ограничителя Снимаются колоколообразные импульсы напряжения с частотой повторения, равной периоду синусоидального напряжения. При противоположной полярности включения диода полярность выходных импульсов изменяется на обратную.

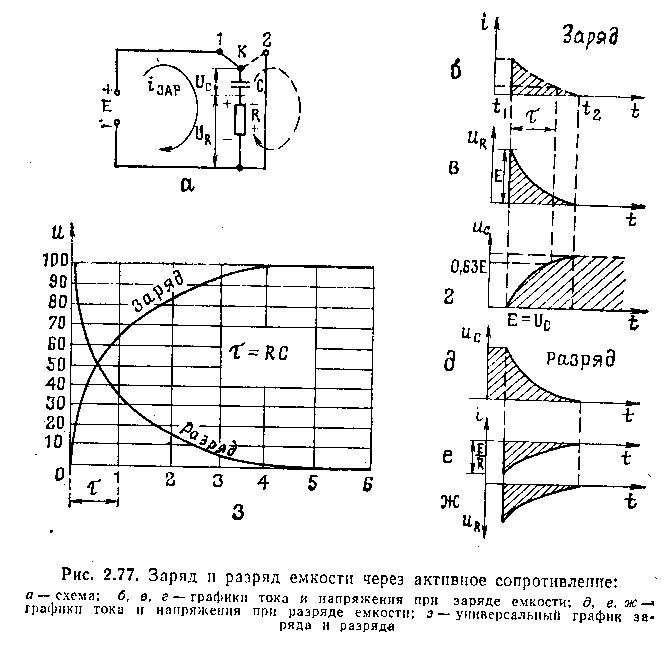

Заряд и разряд емкости через активное сопротивление

Для формирования импульсов специальной формы, а также в качестве элементов связи между каскадами в импульсной технике широко применяются цепи, состоящие из емкости и активного сопротивления. Прежде чем рассматривать работу этих цепей, рассмотрим физические процессы, происходящие при заряде и разряде конденсатора через активное сопротивление.

На рис. 2.77 приведена схема заряда конденсатора С через активное сопротивление R. До замыкания ключа К напряжение на конденсаторе С и сопротивлении R равно нулю. В момент замыкания ключа в положение 1 под действием ЭДС источника Е в цепи потечет ток заряда конденсатора. В первое мгновение U этот той максимален и равен

![]()

По мере заряда конденсатора напряжение на нем Uc (рис. 2.77, г) увеличивается, а ток уменьшается по экспоненциальному закону, так как сопротивление разряженного конденсатора равно нулю (рис. 2.77,б). Падение напряжения на сопротивлении R будет пропорционально величине проходящего по нему тока (рис. 2.77, в).

Таким образом, при заряде конденсатора через сопротивление ток в цепи уменьшается от максимального значения до нуля, напряжение на сопротивлении UR также уменьшается от максимального значения (Е) до нуля, а напряжение на конденсаторе увеличивается по экспоненциальному закону от нуля до величины ЭДС источника Е.

Теоретически напряжение на заряжаемом конденсаторе может достигнуть ЭДС источника через промежуток времени, равный бесконечности. Однако в практических расчетах принято считать конденсатор зарядившимся, когда величина напряжения на нем достигает 99% максимально возможного значения. Это происходит за время, примерно равное

Произведение сопротивления зарядной цепи R на емкость конденсатора C называется постоянной времени заряда конденсатора.

![]()

Постоянная времени показывает, за какое время спадающий по экспоненте ток (напряжение) достигнет примерно 37% исходной величины. За время, равное постоянной времени, напряжение на конденсаторе, возрастая, достигнет 63% действующей в цепи заряда ЭДС. Чем меньше постоянная времени, тем круче экспонента, тем быстрее происходит процесс заряда конденсатора.

![]()

Разряд конденсатора через сопротивление будет происходить, если ключ К перевести в правое положение. При этом напряжение на конденсаторе будет уменьшаться по экспоненциальному закону от Е до нуля (рис. 2.77, д), в цепи появится ток разряда, изменяющийся от максимального значения до нуля, причем направление его будет от положительной обкладки конденсатора к отрицательной, т. е. обратное заряду конденсатора (рис. 2.77, е), напряжение на сопротивлении UR будет соответствовать величине и направлению тока (рис. 2.77,ж).

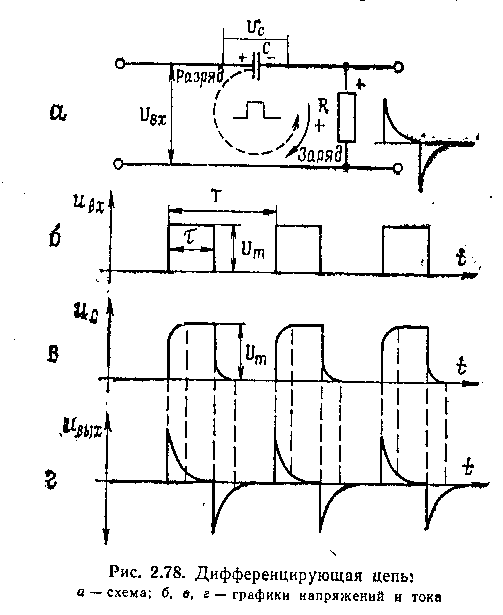

Дифференцирующая цепь

Дифференцирующая (дробящая) цепь (рис. 2.78, а) – это цепь, предназначенная для получения коротких импульсов из импульсов большой длительности. Для этой цели используются цепи, состоящие из емкости и активного сопротивления. В отличие от переходной цепи дифференцирующая цепь имеет очень малую постоянную времени. Обычно она в пять раз меньше длительности дифференцируемого импульса.

При подаче прямоугольного импульса (рис. 2.78, б) на вход дифференцирующей цепи конденсатор начинает заряжаться.

Зарядный ток проходит через сопротивление R, на котором выделяется продифференцированный положительный импульс напряжения (рис. 2.78, г). Небольшая постоянная времени обеспечивает быстрый заряд конденсатора до амплитудного значения напряжения входного импульса U0 = Um (рис. 2.78,в). Поэтому после заряда емкости ток в цепи заряда прекратится и напряжение на выходе цепи UR=UВЫХ будет равно нулю, хотя действие входного импульса еще не закончилось.

С окончанием входного импульса заряженный конденсатор цепи разряжается через сопротивление R, на котором образуется отрицательный импульс напряжения, так как направление разрядного тока противоположно току заряда конденсатора, Поскольку цепь заряда и разряда конденсатора одна и та же, амплитуда и длительность положительного и отрицательного импульсов одинаковы.

Т аким

образом, при воздействии на дифференцирующую

цепь положительных прямоугольных

импульсов большой длительности на

выходе ее образуются два коротких

остроконечных импульса; положительной

и отрицательной полярности.

аким

образом, при воздействии на дифференцирующую

цепь положительных прямоугольных

импульсов большой длительности на

выходе ее образуются два коротких

остроконечных импульса; положительной

и отрицательной полярности.

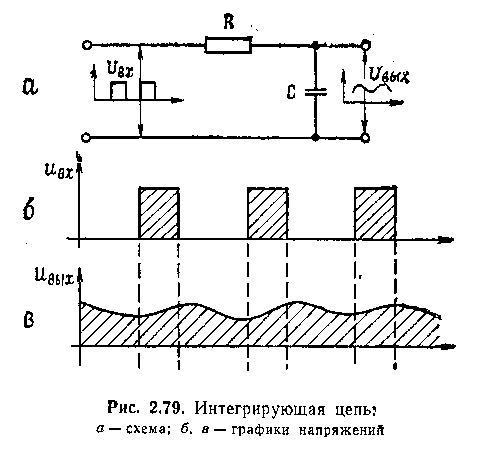

Интегрирующая цепь

Кроме дробления импульсов в радиотехнических схемах часто приходится решать обратную задачу – превращать короткие импульсы в длительные, а иногда и в постоянное напряжение. Эту задачу выполняют интегрирующие цепи.

Интегрирующей цепью (рис.2.79, а) называется цепь с большой постоянной времени, которая удлиняет выходные импульсы в практически постоянное напряжение. При этом выходное напряжение снимается не с сопротивления, а с конденсатора. В интегрирующей цепи постоянная времени заряда должна быть больше периода повторения.