- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

2.9 Радиоприёмные устройства

2.9.1 Общие сведения

Радиоприемным устройством называется комплекс аппаратуры, предназначенный для улавливания и преобразования энергии электромагнитных волн с целью извлечения переносимой ими полезной информации.

Для выполнения указанных функций в состав радиоприемного устройства входят приемная антенна, собственно радиоприемник и оконечное устройство.

Приемная антенна улавливает энергию электромагнитных волн и преобразует ее в токи высокой частоты.

Радиоприемник из всей совокупности поступивших от антенны электрических колебаний выделяет полезный сигнал, усиливает его и преобразует к виду, удобному для работы оконечного устройства.

Оконечное устройство воспроизводит принятую информацию либо вырабатывает управляющие сигналы для решающих устройств и систем управления различного назначения. Оконечным устройством могут быть телефон, громкоговоритель, электронно-лучевая трубка и другие специальные устройства.

Помимо частотной, в приемных устройствах используется пространственная избирательность, избирательность по амплитуде, времени прием; и форме принимаемого сигнала и т. д.

Сигналы, поступающие на вход приемника, очень слабы. Для приведения и действие оконечного устройства их надо усиливать. Это делается и усилительных каскадах приемника.

Задачей преобразования сигналов является получение на выходе приемника такого сигнала, форма которого аналогична форме модулирующего напряжения в передатчике. Этот процесс называется детектированием и осуществляется в детекторе приемника.

В некоторых приемниках до детектирования применяется преобразование частоты сигнала. При этом несущая частота принятого сигнала f0 преобразуется в более низкую частоту fпр (промежуточную) без изменения закона модуляции. Радиоприемники, работающие на таком принципе, называются супергетеродинными.

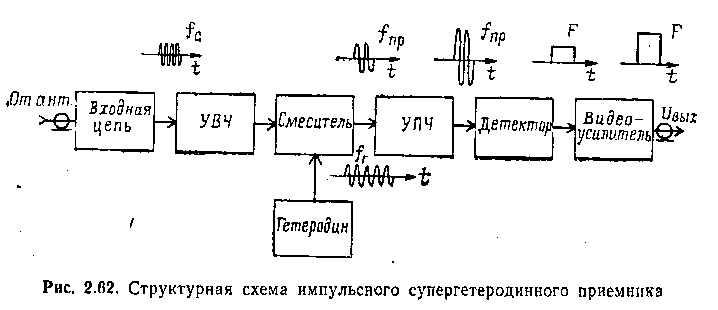

На рис. 2.62 приведена структурная схема супергетеродинного приемника.

Входная цепь представляет собой колебательный контур, настроенный на частоту принимаемого сигнала. За счет резонансных свойств ослабляет мешающие сигналы, отличающиеся от принимаемого сигнала по частоте.

Усилитель высокой частоты (УВЧ) усиливает полезный сигнал и осуществляет дальнейшее ослабление помехи, после чего полезный сигнал подается на вход преобразователя частоты.

Преобразователь частоты состоит из смесителя и маломощного генератора незатухающих колебаний (гетеродина).

Частота колебаний гетеродина fг отличается от несущей частоты сигнала /с на величину промежуточной частоты fпр, т. е.

В супергетеродинном приемнике при настройке на другую частоту одновременно изменяется настройка входного контура, УВЧ и гетеродина так, что промежуточная частота остается неизменной. Это позволяет иметь в приемнике многокаскадный усилитель промежуточной частоты (УПЧ) с постоянной настройкой.

УПЧ обеспечивает основное усиление и избирательность принимаемого сигнала и определяет полосу пропускания приемника.

Детектор преобразует модулированное высокочастотное колебание в напряжение, соответствующее модулирующему сигналу передающего устройства. Например, при воздействии на его вход радиоимпульса на выходе детектора формируется видеоимпульс.

После детектора сигнал дополнительно усиливается видеоусилителем до величины, необходимой для нормальной работы оконечного устройства.

Супергетеродннные приемники широко применяются в РЛС. По сравнению с приемниками прямого усиления они имеют более высокую чувствительность, лучшую избирательность и постоянство усиления при перестройке приемника на другую частоту.

Чувствительность характеризует способность приемника выполнять свои функции при слабых сигналах. Количественно чувствительность оценивается минимальной ЭДС (или мощностью) в антенне, при которой обеспечивается нормальный прием. Чем меньше уровень сигнала на входе, тем выше чувствительность приемника.

Чувствительность приемника сверхвысоких частот ограничивается собственными шумами приемника. Собственные шумы возникают в антенне, в сопротивлениях, в электронных лампах и полупроводниковых приборах.

Причинами шумов являются беспорядочное тепловое движение электронов в проводниках (сопротивлениях), неравномерность излучения электронов катодом, неравномерное их перераспределение между электродами в электронных лампах и т. д. С увеличением температуры проводников и сопротивлений уровень внутренних шумов возрастает. Шумы, создаваемые лампами, возрастают с увеличением числа электродов. Так, шумы пентода в 3—5 раз больше, чем триода.

Интенсивность шумов весьма мала. Однако, проходя через приемник с большим усилением, они создают на выходе напряжение, способное привести в действие оконечное устройство. На экранах индикаторов с амплитудной отметкой они наблюдаются в виде шумовой дорожки. В индикаторах с яркостной отметкой они наблюдаются в виде светящихся пятен, равномерно расположенных на поверхности экрана.

Поскольку шумы антенны и первых каскадов приемника, проходя через приемный тракт, получают наибольшее усиление по сравнению с шумами последующих каскадов, то они являются определяющими при оценке общего уровня внутреннего шума на выходе приемника.

Количественная оценка шумов линейной части приемника осуществляется параметром, получившим название «коэффициент шума». Коэффициент шума приемника Кш есть отношение мощности сигнал/шум на входе приемника к мощности сигнал/шум на выходе его линейной части, т. е.

Для идеального приемника, у которого внутренние шумы отсутствуют, коэффициент шума равен единице. Реальные радиолокационные приемники имеют коэффициент шума 2—10. Учитывая, что реальные радиолокационные цели обладают малыми отражающими поверхностями, весьма важным требованием к приемнику является обеспечение высокой чувствительности. Последнее достигается применением малошумящих усилителей и всемирным снижением потерь сигнала в антенно-фидерных трактах.

Современные радиолокационные приемники обеспечивают чувствительность 10-14 — 10-19 Вт.

Наряду с высокой чувствительностью от радиолокационного приемника требуется большой динамический диапазон, что связано с наличием на его входе сильных помеховых сигналов с большим разнообразием величин полезных сигналов.

Динамическим диапазоном приемника называется величина наибольшего перепада входных сигналов, в пределах которого приемник еще обеспечивает нормальную работу. Динамический диапазон радиолокационного приемника в ряде случаев должен достигать 100 —120 дБ.

Для обеспечения большого динамического диапазона в состав приемника включают дополнительные устройства и применяют специальные методы формирования амплитудных характеристик (регулировки усиления, усилители с логарифмическими амплитудными характеристиками и т. д.).

Избирательность и динамический диапазон в значительной степени определяют помехозащищенность приемного устройства. В связи с всевозрастающей насыщенностью радиотехнических средств в войсках и народном хозяйстве все большее значение приобретает влияние помех от других работающих радиоэлектронных средств.

Поэтому электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств в настоящее время стала одной из важнейших проблем. Избирательность приемника является одним из главных факторов повышения электромагнитной совместимости.

В последние годы в конструировании СВЧ узлов радиоприемных устройств наметилось новое перспективное направление по микроминиатюризации СВЧ схем. Микроминиатюризация СВЧ схем способствует снижению их веса и габаритов, повышению надежности и экономичности, отпадает необходимость в отборе и настройке элементов.

В настоящее время приемные устройства составляют основу и обязательную часть любой радиотехнической системы. Технические параметры радиоприемников во многом определяют тактико-технические характеристики РЛС: дальность действия, точность определения координат, разрешающую способность, помехозащищенность и др.