- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

2.5.8 Магнетронные генераторы

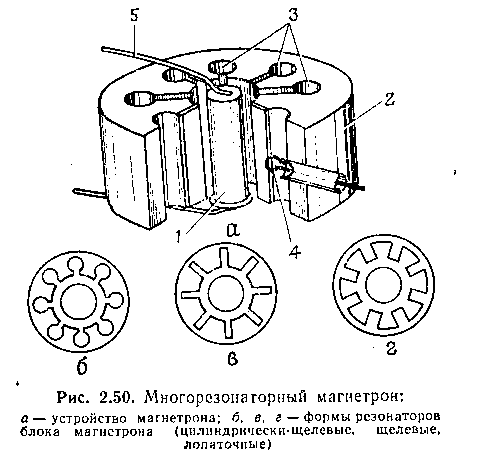

Многорезонаторный магнетрон является широко распространенным генератором колебаний в сантиметровом диапазоне волн как в радиолокации, так и в других областях техники. В настоящее время мощность импульсных магнетронов достигает нескольких десятков мегаватт при достаточно высоком КПД (50—60%) Устройство многорезонаторного магнетрона упрощенно изображено на рис. 2.50, а.

В центре магнетрона расположен массивный катод 1, который окружен цилиндрическим анодным блоком 2 с отверстиями — объемными резонаторами 3. Число резонаторов всегда четное, а форма их может быть различной (рис. 2.50, б, в, г).

Высокочастотная энергия выводится из магнетрона с помощью петли связи 4, помещаемой в одном из резонаторов, или щели, переходящей в волноводный выход. Выводы от нити накала 5 и петли связи 4 проходят через стеклянные перегородки, обеспечивающие сохранение вакуума внутри магнетрона. Магнетрон помещается между полюсами постоянного магнита или электро магнита. Силовые линии магнитного поля проходят параллельно оси катода.

Для лучшего охлаждения наружная поверхность анодного блока делается ребристой. Анод магнетрона заземляется, а к катоду подводится большое отрицательное напряжение.

Работа многорезонаторного магнетрона основана на взаимодействии вращающегося электронного потока с переменным электрическим полем резонаторов, в результате которого электронный поток тормозится и отдает энергию резонаторам, поддерживая в них незатухающие колебания.

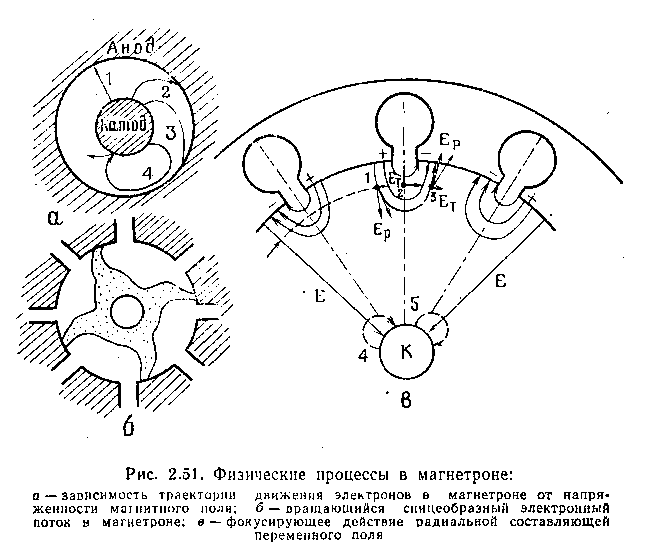

Электроны, вылетевшие из катода, под воздействием магнитного поля постоянного магнита образуют вращающийся электронный поток (рис. 2.51,а). Под влиянием постоянного электрического поля, обусловленного напряжением источника анодного питания, электроны движутся в сторону анода по прямой 1, Магнитное поле искривляет траекторию их движения (кривая 2). Искривление, траектории электронов тем больше, чем больше напряженность магнитного поля.

При напряженности магнитного поля больше критического значения электроны, не достигая анода, возвращаются на катод (кривая 4). Затем электрон снова уходит от катода, описывая все новые и новые петли своей траектории. При непрерывном эмиттировании электронов всей поверхностью катода образуется поток электронов, вращающихся вокруг катода со скоростью, зависящей от напряженности электрического и магнитного полей.

После включения питания магнетрона в его объемных резонаторах возникают колебания, частота которых определяется емкостью и индуктивностью резонаторов.

Чтобы колебания не затухали, необходимо в такт этим колебаниям пополнять энергию в резонаторе, расходуемую в виде активных потерь. Для пояснения этого процесса рассмотрим режим работы магнетрона, при котором колебания в соседних резонаторах находятся в противофазе (рис. 2.51,б).

Переменное электрическое поле, возникшее при включении питания у щелей резонаторов, будет увеличивать или уменьшать скорость электронов, двигающихся вокруг катода. Напряженность переменного электрического поля у щелей резонатора в любое мгновение можно представить как сумму составляющих: радиальной Eр и тангенциальной Ет. Радиальная составляющая электрического поля направлена по радиусу от анода к катоду, а тангенциальная составляющая перпендикулярна к ней. За счет взаимодействия электронов с тангенциальной составляющей электрического поля происходит пополнение энергии высокочастотных колебаний в резонаторах, а за счет взаимодействия с радиальной составляющей происходит фазовая фокусировка, т. е. группирование их по плотности в виде сгустков.

На рис. 2.51,б приведено электрическое поле в трех соседних резонаторах в тот момент, когда оно максимально. Направление перемещения электронов мимо щелей резонаторов показано стрелкой. Фокусирующее действие радиальной составляющей поля Eр рассмотрим на примере трех электронов, находящихся в тормозящем поле резонатора (рис. 2.51,в).

Переносная скорость электрона 2, находящегося в максимуме тормозящего поля, определяется напряженностью постоянного электрического поля анода Е (посредине щели Eр=0). У электрона 1 переносная скорость будет больше, чем у электрона 2, так как к напряженности постоянного электрического поля Е, действующего на этот электрон, добавляется радиальная составляющая высокочастотного поля Ет. В результате электрон 1 будет приближаться к электрону 2.

Скорость электрона 3 уменьшается, поскольку действующая на. него радиальная составляющая электрического поля Eр направлена навстречу постоянному полю анода магнетрона Е. В результате этого электрон 3 будет также приближаться к электрону 2. Таким образом, благодаря действию радиальной составляющей тормозящего высокочастотного поля резонаторов электроны группируются в плотные сгустки в виде «спиц» (рис. 2.51,б).

Число электронных сгустков равно половине числа резонаторов. Электронные сгустки, эффективно взаимодействующие с тангенциальной составляющей высокочастотного поля резонаторов, поддерживают в резонаторах колебания. Чтобы сгустки электронов при подходе к следующему резонатору также отдавали энергию, поле его должно оказаться тормозящим. Для этого сгустки электронов проходят расстояние от одного резонатора до другого за половину периода высокочастотных колебаний.

Пройдя несколько щелей и отдав энергию резонаторам, электроны теряют скорость и попадают на анод. Электроны 4, 5, вылетающие с катода и попадающие в ускоряющее поле резонатора, увеличивают свою скорость за счет энергии поля и попадают вновь на катод, вызывая его дополнительный нагрев. Чтобы ослабить разогрев катода при бомбардировке его такими электронами, напряжение накала магнетрона уменьшают, а иногда и вовсе отключают после вхождения магнетрона в нормальный режим работы.