- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

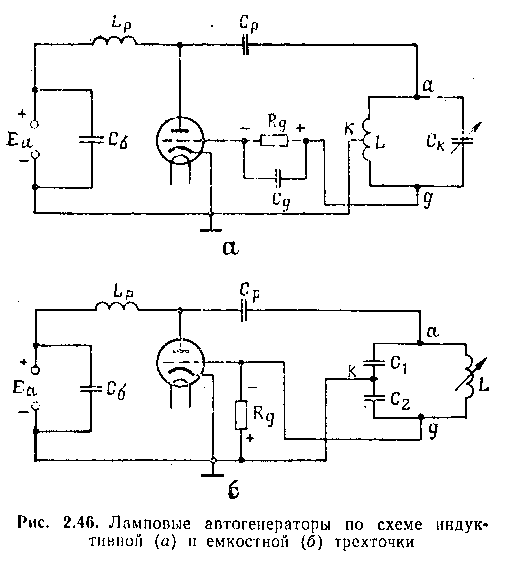

2.5.4 Схемы автогенераторов

Различие схем автогенераторов определяется видом обратной связи. На рис. 2.46, а изображена принципиальная схема генератора с автотрансформаторной связью.

Лампа к контуру подключается в трех точках (а, к, g), поэтому такая схема включения называется трехточечной. Напряжение обратной связи к участку сетка — катод лампы снимается с части контурной катушки (участок к — g). Чтобы выполнить условие баланса фаз, вывод катода подключен к точке контура, лежащей между точками подключения к контуру анода и сетки лампы. Это обеспечивает сдвиг фаз между напряжением анода и сетки на 180°.

Условие баланса амплитуд выполняется подбором величины связи, т. е. местом подключения катодного провода к контурной катушке.

Настройка генератора на требуемую частоту производится конденсатором переменной емкости Ск.

Отрицательное напряжение смещения на сетку лампы подается с резистора Rg за счет протекания постоянной составляющей сеточного тока.

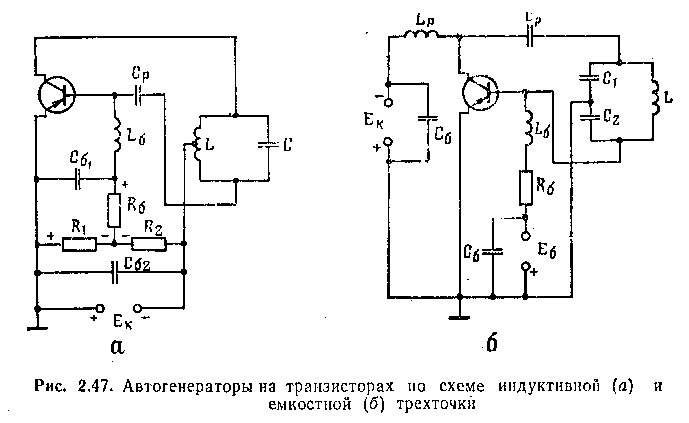

Принцип построения схем транзисторных автогенераторов такой же, как и ламповых (рис. 2.47). Отличительной особенностью транзисторной схемы автогенератора от ламповой является применение комбинированного способа подачи смещения на базу транзистора. Начальное не большое отрицательное смещение на базу подается с R1 делителя R1, R2 (рис. 2.47,а). Автоматическое смещение положительной полярности за счет постоянной составляющей тока базы снимается с Rб.

2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

К современным радиопередатчикам предъявляются жесткие требования в отношении стабильности частоты. В передатчиках РЛС уменьшение нестабильности частоты способствует повышению помехозащищенности и устойчивости работы радиолинии, улучшает работу аппаратуры селекции движущихся целей (СДЦ).

К нарушению стабильности частоты могут привести любые причины, изменяющие хотя бы один из параметров контура или режим работы генератора, так как они изменяют собственную частоту контура fо и, следовательно, частоту генерируемых колебаний.

Нестабильность частоты будет тем меньше, чем выше постоянство параметров (эталонность) и добротность контура. К основным факторам, нарушающим стабильность частоты, следует отнести изменения температуры, влажности, давления, напряжений источников питания, механические деформации элементов колебательной системы, воздействие на генератор со стороны нагрузки. Для уменьшения влияния этих факторов применяют ряд мер.

Особенно эффективным методом является кварцевая стабилизация частоты. Применение кварца для стабилизации колебаний генераторов основано на использовании пьезоэффекта. Для включения в схему пластина кварца помещается в специальный держатель.

Кварцевые генераторы широко применяются не только в задающих генераторах радиопередатчиков, но и в качестве гетеродинов в приёмниках РЛС, в измерительной аппаратуре, в схемах формирования электрических отметок дальности и др.

2.5.6 Триодный генератор свч

Передатчики радиолокационных станций обычно работают в диапазоне метровых и сантиметровых волн. Получить колебания даже в метровом диапазоне волн с помощью обычных колебательных систем с сосредоточенными параметрами невозможно, так как величины индуктивностей и ёмкостей должны быть очень малыми. Поэтому колебательные системы на СВЧ образуют отрезками короткозамкнутых длинных линий и некоторой ёмкостью (метровые, дециметровые волны) или же объёмными резонаторами (сантиметровые волны). Используются лампы с дисковыми выводами (металлокерамические или металлостеклянные).

Схема автогенератора на металлокерамическом триоде приведена на рис. 2.48.

Отрезки

линии образованы тремя концентрически

расположенными цилиндрами разного

диаметра. Анодно-сеточный контур

образуется из внутренней поверхности

анодной и внешней поверхности сеточной

трубы в сочетании с междуэлектродной

емкостью анод — сетка лампы. Внутренняя

поверхность сеточной и внешняя поверхность

катодной труб в сочетании с емкостью

сетка — катод лампы образуют

сеточно-катодный контур.

Отрезки

линии образованы тремя концентрически

расположенными цилиндрами разного

диаметра. Анодно-сеточный контур

образуется из внутренней поверхности

анодной и внешней поверхности сеточной

трубы в сочетании с междуэлектродной

емкостью анод — сетка лампы. Внутренняя

поверхность сеточной и внешняя поверхность

катодной труб в сочетании с емкостью

сетка — катод лампы образуют

сеточно-катодный контур.

Связь между контурами осуществляется через емкость анод — катод лампы. Для увеличения емкости обратной связи к анодной трубе прикрепляется штырь, проходящий через сеточную трубу в сеточно-катодный контур.

Иногда для осуществления автоматической подстройки частоты в анодно-сеточный контур вводят дополнительную индуктивность — пластинку АПЧ.

Условие баланса фаз в генераторе выполняется настройкой контура так, чтобы на генерируемой частоте анодно-сеточный контур был эквивалентен индуктивности, а сеточно-катодный контур — емкости.

Настройка контуров производится с помощью закорачивающих поршней путем изменения длины коаксиальной линии. Отвод колебательной мощности из анодно-сеточного контура в антенну производится петлей связи.