- •Глава 1 Электротехника

- •1.1 Понятие об электричестве

- •1.1.1 Строение вещества

- •1.1.2 Физическая природа электрического тока

- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •1.1.4 Электрическое поле

- •1.2 Постоянный электрический ток

- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

- •1.2.3 Соединение резисторов

- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока

- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока

- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления

- •1.3.1 Постоянные магниты

- •1.3.2 Понятие о магнитном поле

- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током

- •1.3.4 Намагничивание тел

- •1.3.5 Самоиндукция

- •1.3.6 Взаимоиндукция

- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей

- •1.4 Ёмкость

- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов

- •1.5 Переменный ток

- •1.5.1 Получение переменного тока

- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток

- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз

- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока

- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его

- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение

- •1.6 Трансформаторы

- •1.7 Электрические машины

- •1.7.1Асинхронный двигатель

- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока

- •1.7.3 Генератор постоянного тока

- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока

- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения

- •1.8.1 Основные схемы выпрямления

- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях

- •1.9 Элементы Автоматики

- •1.9.1 Реле

- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины

- •1.9.3 Понятие о следящих системах

- •1.9.4 Усилители автоматических устройств

- •Глава 2 Радиотехника

- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур

- •2.1.1 Свободные колебания в контуре

- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре

- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре

- •2.1.4 Связанные цепи

- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот

- •2.2 Электровакуумные приборы

- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия

- •2.2.2 Устройство электронной лампы

- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод

- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод

- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод

- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод

- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн

- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы

- •2.3 Полупроводниковые приборы

- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества

- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники

- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники

- •2.3.4 Электронно-дырочный переход

- •2.3.5 Полупроводниковые диоды

- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •2.3.7 Схемы включения транзисторов

- •2.4 Усилители сигналов

- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении

- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении

- •2.4.3 Усилители мощности на триодах

- •2.4.4 Обратная связь в усилителях

- •2.5 Радиопередающие устройства

- •2.5.1 Общие сведения

- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты

- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)

- •2.5.4 Схемы автогенераторов

- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств

- •2.5.6 Триодный генератор свч

- •2.5.7 Отражательный клистрон

- •2.5.8 Магнетронные генераторы

- •2.5.9 Амплитрон

- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты

- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты

- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны

- •2.6.2 Входное сопротивление линии

- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение

- •2.7 Антенные системы

- •2.7.1 Общие сведения

- •2.7.2 Вибраторные антенны

- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны

- •2.8 Распространение радиоволн

- •2.8.1 Общие сведения

- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)

- •2.9 Радиоприёмные устройства

- •2.9.1 Общие сведения

- •2.9.2 Усилитель высокой частоты

- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)

- •2.9.4 Преобразователи частоты

- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)

- •2.9.6 Детектирование

- •2.9.7 Видеоусилитель

- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике

- •2.10 Элементы импульсной техники

- •2.10.1 Основные определения

- •2.10.2 Формирование импульсов

- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений

- •2.11 Индикаторные устройства

- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств

- •2.11.2 Принцип работы индикатора

- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора

- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности

- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления

- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)

- •3.1.1 Понятие об обработке рли

- •3.1.2 Первичная обработка рли

- •3.1.3 Вторичная обработка рли

- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли

- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу

- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации

- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации

- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование

- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Методы радиолокации

- •4.3 Методы измерения дальности

- •4.4 Методы определения азимута и угла места

- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)

- •4.6 Потенциалоскопы

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв

- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв

- •5.2 Технические характеристики рлс

- •5.2.1 Передающие устройства

- •5.2.2Высокочастотный тракт

- •5.2.3 Антенные устройства

- •5.2.4 Приемное устройство рлс

- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)

- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)

- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс

- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1

- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1

- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1

- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58

- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145

- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160

- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168

1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома

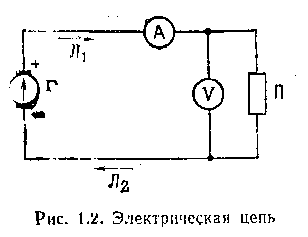

Замкнутая электрическая цепь состоит из источника электрической энергии, потребителя, соединительных проводов и измерительных приборов (рис. 1.2). Различают внешнюю и внутреннюю части электрической цепи. К внешней части относится потребитель (П), соединительные провода (Л1, Л2) и измерительные приборы, к внутренней — источник тока Г.

Электрический

ток может протекать только по замкнутой

цепи. При размыкании ее ток прекращается.

Причиной прохождения тока по цепи

является разность потенциалов на ее

концах или напряжение источника.

Электроны

во

внешней цепи движутся от отрицательного

полюса источника к положительному,

во внутренней цепи — от положительного

полюса к отрицательному. До появления

электронной теории направление тока

во внешней цепи принималось от

положительного полюса источника к

отрицательному. Эта условность сохранилась

до сих пор.

во

внешней цепи движутся от отрицательного

полюса источника к положительному,

во внутренней цепи — от положительного

полюса к отрицательному. До появления

электронной теории направление тока

во внешней цепи принималось от

положительного полюса источника к

отрицательному. Эта условность сохранилась

до сих пор.

Для непрерывного протекания тока во внешней цепи на полюсах источника должно постоянно существовать напряжение. Оно создается за счет процессов, происходящих внутри источника тока, или, как часто говорят, за счет электродвижущей силы.

Электродвижущая сила (ЭДС) — величина, численно равная работе, совершаемой источником электрической энергии при переносе единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи. Так же как и напряжение, ЭДС измеряется в вольтах. Прибором для измерения напряжения является вольтметр.

В 1828 г. немецкий ученый Ом установил зависимость между током, сопротивлением и напряжением как для участка, так и для всей электрической цепи.

Эта зависимость носит название закона Ома и для участка цепи формулируется так: величина тока I на участке прямо пропорциональна напряжению U, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна его сопротивлению R:

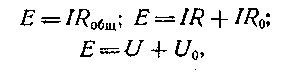

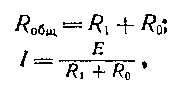

Закон Ома для всей цепи формулируется так: величина тока I в замкнутой цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе Е и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи Rобщ:

IRo — падение напряжения внутри источника тока;

R1 – сопротивление внешней цепи;

R0 – сопротивление внутренней цепи;

Потребителей электрической энергии часто называют нагрузкой, а ток, протекающий через них, — током нагрузки. Сопротивление нагрузки определяет величину работы источника тока.

Очень часто начинающие изучать электротехнику считают, что увеличение нагрузки источника равнозначно увеличению сопротивления в его внешней цепи. Такое представление ошибочно.

Увеличить нагрузку источника — значит взять от него больший ток; уменьшить нагрузку — значит взять от источника меньший ток.