- •Глава 5

- •5.1 Общие сведения об оболочках

- •5.2 Понятие о расчете оболочки произвольной формы

- •5.3 Оболочка вращения, нагруженная нормальным давлением

- •5.4 Изгиб цилиндрической круговой оболочки

- •5.5 Определение усилий и перемещений в длинной цилиндрической оболочке

- •5.6 Длинная цилиндрическая оболочка, подкрепленная кольцами

- •5.7 Местные напряжения в сопряжении оболочек

Глава 5

ОБОЛОЧКИ

5.1 Общие сведения об оболочках

Оболочкой называется тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями, расстояние между которыми (толщина h) мало по сравнению с другими размерами тела. Оболочки принадлежат к сплошным непрерывным системам (к дискретным системам относятся, например, стержневые системы). В настоящей главе рассматриваются наиболее часто применяемые в машиностроении оболочки постоянной толщины.

Оболочки широко применяются в различных отраслях техники. Например, подкрепленной замкнутой оболочкой является прочный корпус подводной лодки. Корпус парогенератора или турбины энергетической установки также рассчитывают как оболочку.

Цистерны, воздушные и газовые баллоны обычно представляют собой оболочки вращения цилиндрической, шаровой или каплевидной формы. Как оболочки рассматриваются и строительные конструкции перекрытия и купола всевозможных очертаний со значительными пролетами, а также самолетные конструкции (фюзеляж, крылья и оперение).

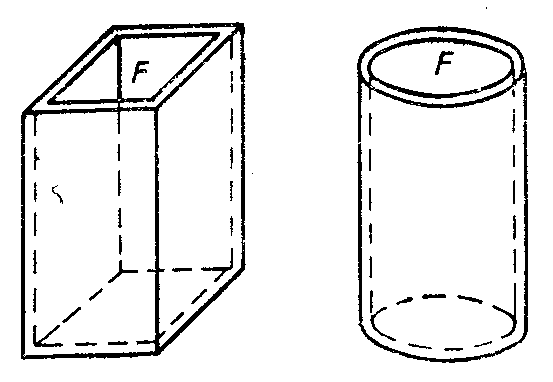

Большое распространение оболочек объясняется их экономичностью по сравнению с равнопрочными конструкциями, состоящими из плоских пластин. Например, при одной и той же площади F поперечного сечения сосуда и одинаковом постоянном внутреннем давлении наибольшие напряжения в стенке сосуда вдали от торцов при прямоугольной призматической форме (рис. 78,а) будут в несколько десятков раз больше, чем при цилиндрической форме (рис. 78, б). Это обусловлено тем, что в пластинах, образующих прямоугольный сосуд, вследствие изгиба наблюдается большая неравно-мерность распределения напряжении, чем в цилиндрической оболочке.

|

а |

б |

|

|

|

Рис. 78

Срединной поверхностью оболочки называется геометрическое место точек, равноудаленных от ее наружной и внутренней поверхностей. Считается, что кромка незамкнутой оболочки образована поверхностью, нормальной к срединной поверхности.

Условно,

в зависимости от отношения толщины

h

оболочки к наименьшему радиусу

R

кривизны ее срединной поверхности,

различают два класса оболочек: толстые

оболочки, у которых

, и тонкие оболочки, у которых

, и тонкие оболочки, у которых .

В уравнениях, относящихся к тонкой

оболочке, наибольшим значением

.

В уравнениях, относящихся к тонкой

оболочке, наибольшим значением

можно пренебречь по сравнению с единицей,

не превышая обычную для технических

расчетов погрешность в 5 % :

можно пренебречь по сравнению с единицей,

не превышая обычную для технических

расчетов погрешность в 5 % :

Большая часть оболочек, применяемых в машиностроении, относится к тонким оболочкам, однако основана на использовании достаточно сложного математического аппарата. Их теория построена в предположении, что материал изотропен, обладает идеальной упругостью, подчиняется закону Гука и перемещения точек оболочки малы по сравнению с ее толщиной. Кроме того, используются два допущения теории пластин: 1) о прямых нормалях, т. е. считается, что линейные элементы оболочки, нормальные к срединной поверхности, остаются прямолинейными и нормальными к изогнутой срединной поверхности; 2) об отсутствии поперечного давления, т. е. предполагается, что нормальные напряжения, перпендикулярные к срединной поверхности, пренебрежимо малы.

Напомним некоторые сведения из теории поверхностей. В любой точке К криволинейной поверхности (рис. 79,а) имеется плоскость П, касательная к поверхности, в которой лежат все касательные Т к плоским кривым S, проведенным на поверхности. Нормаль n в точке К перпендикулярна к касательной плоскости.

|

а |

б |

|

|

|

Рис. 79

Нормальное

сечение поверхности в точке К

получается, если рассечь ее плоскостью

V,

содержащей нормаль п

(рис. 79,б).

В любой точке К

можно провести на поверхности две

взаимно перпендикулярные линии главной

кривизны,

из которых одна имеет наибольший радиус

кривизны

R1,

а другая наименьший

R2

по отношению к радиусам всех линий,

проходящих через точку К.

Величины

и

и

,

обратные этим радиусам, называются

главными

кривизнами.

Центры кривизны

О1

и

O2

в общем случае не совпадают.

,

обратные этим радиусам, называются

главными

кривизнами.

Центры кривизны

О1

и

O2

в общем случае не совпадают.