- •Часть 1. Классическая теория автоматического управления 7

- •2.1. Общие понятия 13

- •Введение Лекция 1. От классических задач регулирования к интеллектуальному управлению

- •1.1. Основные определения

- •1.2. Эволюция задач и методов управления

- •Часть 1. Классическая теория автоматического управления Лекция 2. Основные принципы автоматического управления

- •2.1. Общие понятия

- •2.2. Фундаментальные принципы управления

- •2.2.1. Принцип разомкнутого управления

- •2.2.2. Принцип компенсации

- •2.2.3. Принцип обратной связи

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 3. Статический режим сау

- •2.1. Общие понятия

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 3. Динамический режим сау

- •3.1. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.2. Линеаризация уравнения динамики

- •3.3. Передаточная функция

- •3.4. Элементарные динамические звенья

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4. Структурные схемы сау

- •4.1. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •4.2. Система автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока

- •4.3. Модель сар «Перевернутый маятник»

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 5. Временные характеристики

- •5.1. Понятие временных характеристик

- •5.2. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •5.2.1. Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •5.2.2. Интегрирующее (астатическое) звено

- •5.2.3. Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •5.2.4. Инерционные звенья второго порядка

- •5.2.5. Дифференцирующее звено

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 6. Частотные характеристики

- •6.1. Понятие частотных характеристик

- •6.2. Частотные характеристики типовых звеньев

- •6.2.1. Безынерционное звено

- •6.2.2. Интегрирующее звено

- •6.2.3. Апериодическое звено

- •6.2.4. Инерционные звенья второго порядка

- •6.2.5. Правила построения частотных характеристик элементарных звеньев

- •Лекция 7. Частотные характеристики разомкнутых сау

- •7.1. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •1) Безынерционное звено:

- •3) Интегрирующее звено:

- •4) Апериодическое звено:

- •7.2. Законы регулирования

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8. Алгебраические критерии устойчивости

- •8.1. Понятие устойчивости системы

- •8.2. Алгебраические критерии устойчивости

- •8.2.1. Необходимое условие устойчивости

- •8.2.1. Критерий Рауса

- •8.2.2. Критерий Гурвица

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9. Частотные критерии устойчивости

- •9.1. Принцип аргумента

- •9.2. Критерий устойчивости Михайлова

- •9.3. Критерий устойчивости Найквиста

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10. Запас устойчивости

- •10.1. Понятие структурной устойчивости

- •10.2. Понятие запаса устойчивости

- •10.3. Анализ устойчивости по логарифмической частотной характеристике

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 11. D-разбиение. Качество сау

- •11.1. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •11.3. Прямые методы оценки качества управления

- •11.3.1. Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •11.3.2. Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 12. Корневой и интегральный методы оценки качества сау

- •12.1. Корневой метод оценки качества управления

- •12.2. Интегральные критерии качества

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 13. Частотные методы оценки качества

- •13.1. Теоретическое обоснование

- •13.2. Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •13.3. Метод трапеций

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 14. Синтез сау

- •14.1. Синтез сау

- •14.1.1. Включение корректирующих устройств

- •14.1.2. Синтез корректирующих устройств.

- •14.2. Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •14.2.1. Изменение коэффициента передачи

- •14.2.2. Изменение постоянной времени звена сау

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15. Включение корректирующих звеньев

- •15.1. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •15.1.1. Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •15.1.2. Включение апериодического звена

- •15.1.3. Включение форсирующего звена

- •15.1.4. Включение звена со сложной передаточной функцией

- •15.2. Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •15.3. Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •15.4. Компенсация возмущающего воздействия

- •Контрольные вопросы

13.3. Метод трапеций

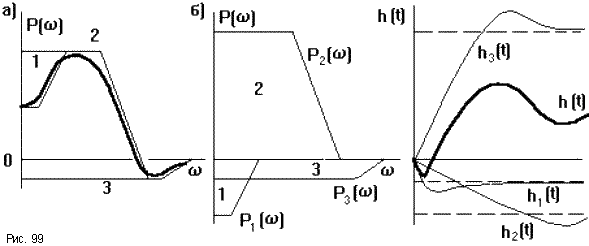

Этот метод основан на свойствах ВЧХ, следующих из полученной ранее формулы, которые мы рассмотрим без доказательств.

1. Свойство линейности: если ВЧХ можно представить суммой P( ) = SPi( ), то каждой составляющей Pi( ) будет соответствовать составляющая переходной характеристики

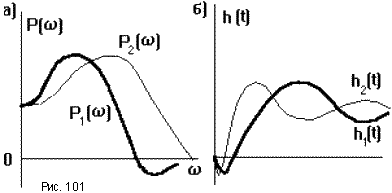

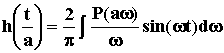

,

,

при

этом

h(t) =

![]() (рис.99а).

Поэтому, если ВЧХ имеет сложную форму,

ее можно представить суммой трапециидальных

ВЧХ, примыкающих к вертикальной оси.

Затем все трапеции перерисовывают,

перенося их основания на горизонтальную

ось (рис.99б). Каждой такой трапеции

соответствует своя составляющая

переходной характеристики hi(t),

имеющая апериодический характ

(рис.99а).

Поэтому, если ВЧХ имеет сложную форму,

ее можно представить суммой трапециидальных

ВЧХ, примыкающих к вертикальной оси.

Затем все трапеции перерисовывают,

перенося их основания на горизонтальную

ось (рис.99б). Каждой такой трапеции

соответствует своя составляющая

переходной характеристики hi(t),

имеющая апериодический характ ер

(рис.99в). Результирующая кривая строится

суммированием данных составляющих.

ер

(рис.99в). Результирующая кривая строится

суммированием данных составляющих.

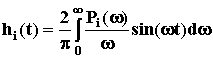

2. Если умножить P( ) на постоянный множитель а, то соответствующая ей h(t) также умножается на а. То есть, чем выше ВЧХ, тем выше и переходная характеристика (рис.100).

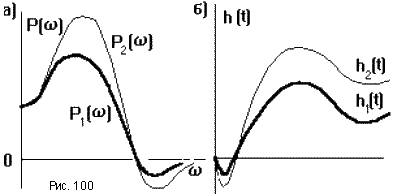

3. Если аргумент w в выражении ВЧХ P( ) умножить на постоянный множитель а, то аргумент в h(t) будет делиться на это число, то есть

.

.

То есть переходный процесс в случае P(a ) будет протекать в а раз быстрее, чем в случае P( ) (рис.101).

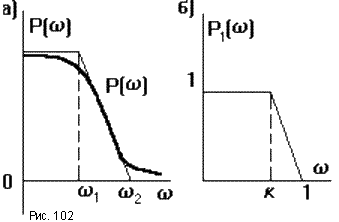

Рассмотрим

трапециидальную ВЧХ (рис.102а). Она

характеризуется коэффициентом наклона

k

=

1

2.

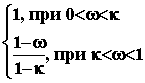

Под единичной

трапецией

(рис.102б) понимают трапецию, две стороны

которой совпадают с осями координат и

равны по 1 в соответствующих масштабах;

наклон k

может

быть различным: P1(

)

=

.

.

Подставляя это определение в выражение для определения h(t) можно вычислить кривую переходного процесса, соответствующую единичной трапециидальной ВЧХ. Эти расчеты были проделаны и составлены таблицы hk -функций.

Для любой трапециидальной ВЧХ, на которые разбита реальная ВЧХ (рис.99б), можно построить подобную ей единичную трапецию со значением k = 1 2, где 1 - частота, соответствующая перелому реальной трапеции, 2 - основание трапеции реальной ВЧХ. Для данной единичной трапеции по таблице hk-функций строят кривую hk(k,t), где t - время. Затем, используя свойства 2 и 3 масштабирования ВЧХ и переходной характеристики строят кривую переходного процесса, соответствующего данной трапециидальной ВЧХ. Причем оба описанных процесса можно совместить: сначала задаются моментом времени t, для него по таблице находят значение hk(k,t), потом умножают это значение на P(0) (масштабирование по вертикальной оси) и откладывают полученное значение на графике h(t) для времени t = t/ 2 (масштабирование по горизонтальной оси). Строя таким образом точки для различных моментов времени получают кривую

hi(t/ 2) = P(0) hk(k,t).

Данный алгоритм удобно оформить в таблицу:

t |

hk(k,t) |

t = t/ 2 |

hi(t) = P(0) hk(k,t) |

..... |

..... |

..... |

..... |

После суммирования составляющих переходного процесса, соответствующих каждой трапеции, получают реальную характеристику h(t).

Описанный метод построения переходной характеристики называется методом трапеций.