- •Часть 1. Классическая теория автоматического управления 7

- •2.1. Общие понятия 13

- •Введение Лекция 1. От классических задач регулирования к интеллектуальному управлению

- •1.1. Основные определения

- •1.2. Эволюция задач и методов управления

- •Часть 1. Классическая теория автоматического управления Лекция 2. Основные принципы автоматического управления

- •2.1. Общие понятия

- •2.2. Фундаментальные принципы управления

- •2.2.1. Принцип разомкнутого управления

- •2.2.2. Принцип компенсации

- •2.2.3. Принцип обратной связи

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 3. Статический режим сау

- •2.1. Общие понятия

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 3. Динамический режим сау

- •3.1. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.2. Линеаризация уравнения динамики

- •3.3. Передаточная функция

- •3.4. Элементарные динамические звенья

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 4. Структурные схемы сау

- •4.1. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •4.2. Система автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока

- •4.3. Модель сар «Перевернутый маятник»

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 5. Временные характеристики

- •5.1. Понятие временных характеристик

- •5.2. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •5.2.1. Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •5.2.2. Интегрирующее (астатическое) звено

- •5.2.3. Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •5.2.4. Инерционные звенья второго порядка

- •5.2.5. Дифференцирующее звено

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 6. Частотные характеристики

- •6.1. Понятие частотных характеристик

- •6.2. Частотные характеристики типовых звеньев

- •6.2.1. Безынерционное звено

- •6.2.2. Интегрирующее звено

- •6.2.3. Апериодическое звено

- •6.2.4. Инерционные звенья второго порядка

- •6.2.5. Правила построения частотных характеристик элементарных звеньев

- •Лекция 7. Частотные характеристики разомкнутых сау

- •7.1. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •1) Безынерционное звено:

- •3) Интегрирующее звено:

- •4) Апериодическое звено:

- •7.2. Законы регулирования

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 8. Алгебраические критерии устойчивости

- •8.1. Понятие устойчивости системы

- •8.2. Алгебраические критерии устойчивости

- •8.2.1. Необходимое условие устойчивости

- •8.2.1. Критерий Рауса

- •8.2.2. Критерий Гурвица

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 9. Частотные критерии устойчивости

- •9.1. Принцип аргумента

- •9.2. Критерий устойчивости Михайлова

- •9.3. Критерий устойчивости Найквиста

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 10. Запас устойчивости

- •10.1. Понятие структурной устойчивости

- •10.2. Понятие запаса устойчивости

- •10.3. Анализ устойчивости по логарифмической частотной характеристике

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 11. D-разбиение. Качество сау

- •11.1. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •11.3. Прямые методы оценки качества управления

- •11.3.1. Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •11.3.2. Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 12. Корневой и интегральный методы оценки качества сау

- •12.1. Корневой метод оценки качества управления

- •12.2. Интегральные критерии качества

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 13. Частотные методы оценки качества

- •13.1. Теоретическое обоснование

- •13.2. Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •13.3. Метод трапеций

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 14. Синтез сау

- •14.1. Синтез сау

- •14.1.1. Включение корректирующих устройств

- •14.1.2. Синтез корректирующих устройств.

- •14.2. Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •14.2.1. Изменение коэффициента передачи

- •14.2.2. Изменение постоянной времени звена сау

- •Контрольные вопросы

- •Лекция 15. Включение корректирующих звеньев

- •15.1. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •15.1.1. Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •15.1.2. Включение апериодического звена

- •15.1.3. Включение форсирующего звена

- •15.1.4. Включение звена со сложной передаточной функцией

- •15.2. Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •15.3. Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •15.4. Компенсация возмущающего воздействия

- •Контрольные вопросы

12.2. Интегральные критерии качества

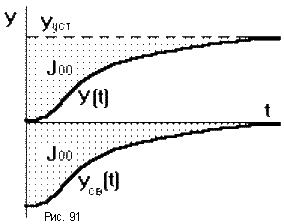

Интегральные критерии позволяют судить о качестве управления путем вычисления интегралов от некоторых функций управляемой величины. Эта функция выбирается таким путем, чтобы значение определенного интеграла от этой функции по времени от 0 до + было однозначно связано с качеством переходного процесса. В то же время данный интеграл должен сравнительно просто вычисляться через коэффициенты уравнений исследуемой системы.Например, если переходная характеристика является монотонной, то можно утверждать, что качество переходного процесса тем лучше, чем меньше площадь, ограниченная данной кривой и установившимся значением управляемой величины (рис.91). Она равна площади, ограниченной кривой изменения свободной составляющей управляемой величины и осью абсцисс.

Если

система устойчива, то свободная

составляющая управляемой величины в

пределе стремится к нулю![]() ,

поэтому площадь ограниченная данной

кривой имеет конечное значение и

определяется по формуле:

,

поэтому площадь ограниченная данной

кривой имеет конечное значение и

определяется по формуле:

Joo

=

![]() .

.

Величина Joo представляет собой линейную оценку качества управления. Чем она меньше, тем выше быстродействие системы. При выборе параметров системы стремятся обеспечить минимум Joo. Если имеется какой то варьируемы параметр A, то можно построить кривую Joo = f(A) (рис.92).

Ее

минимум, определяемый из условия

dJoo/dA

= 0,

даст оптимальное значение A.

Ее

минимум, определяемый из условия

dJoo/dA

= 0,

даст оптимальное значение A.

Пусть дано уравнение динамики замкнутой САУ:

(a0pn + a1pn-1 + a2pn-2 + ... + an)y = (b0pm + b1pm-1 + ... + bm)u.

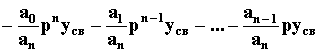

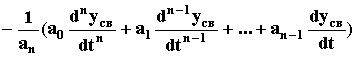

Свободный процесс описывается однородным дифференциальным уравнением:

(a0pn + a1pn-1 + ... + an)yсв = 0,

следовательно:

yсв

=

yсв

=

Joo

=

![]() св(t)dt

=

св(t)dt

=

.

.

Пусть при t = 0 САУ имела следующие начальные условия:

yсв(0)

= y0,

![]() =

y0’,

...,

=

y0’,

..., = y0(n-1).

= y0(n-1).

Кроме того

yсв(

)

= 0,![]() (

)

= 0,...,

(

)

= 0,..., (

)

= 0,

(

)

= 0,

так как процесс затухает и при t свободная составляющая и все производные становятся равны нулю.

Подставляя эти значение, получаем:

Joo = (a0y0(n-1) + a1y0(n-1) + ... + an-1y0)/(an.

То есть линейную оценку качества регулирования можно легко вычислить, зная начальные условия и коэффициенты дифференциального уравнения. Возможны и другие линейные оценки качества, но они используются реже, например:

J01

=

![]() св(t)

t

dt;

св(t)

t

dt;

J0n = св(t) tndt.

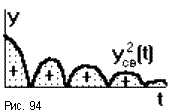

Линейные оценки качества неприменимы при колебательном процессе. Так как площади, ограниченные кривой yсв(t) и осью абсцисс складываются с учетом знака, то минимальному значению Joo может соответствовать процесс с большим числом колебаний и малым быстродействием (рис.93). В этом случае более эффективны квадратичные оценки качества, например,

J20 = yсв2(t)dt.

Значение этого интеграла соответствует площади под кривой yсв2(t) и осью абсцисс, которая всегда положительна (рис.94).

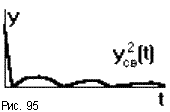

Выбирая параметры САУ по минимуму J20 мы приближаем кривую yсв(t) к осям координат, что приводит к уменьшению времени регулирования (рис.95). Вывод формулы для вычисления этой оценки сложен, поэтому ограничимся замечанием, что значение вычисляется через коэффициенты дифференциального уравнения a0...an,b0...bm. При вычислении слагаемых в этой формуле используются определители Гурвица, так что даже расчет по ней сопряжен с определенными трудностями и требует использования ЭВМ или специальных таблиц.

При выборе параметров САУ по минимуму J20 часто получают нежелательную колебательность процесса, так как приближение yсв(t) к оси ординат вызывает резкое увеличение начальной скорости, что в свою очередь может вызвать большое перерегулирование, уменьшив при этом запас устойчивости. Для того, чтобы обеспечить плавность протекания процесса, в квадратичную оценку качества добавляется слагаемое, зависящее от скорости изменения регулируемого параметра yсв’(t). Получаем критерий качества

J21

=

![]() св2(t)

+ t2

(yсв’(t))2]dt,

св2(t)

+ t2

(yсв’(t))2]dt,

где

![]() -

некоторая наперед заданная постоянная

времени, определяющая весовое соотношение

между оценкой по yсв

и по yсв’.

При малых значениях

уменьшение

колебательности будет незначительным.

Завышение

увеличит

время переходного процесса так, что ее

выбор определяетс

-

некоторая наперед заданная постоянная

времени, определяющая весовое соотношение

между оценкой по yсв

и по yсв’.

При малых значениях

уменьшение

колебательности будет незначительным.

Завышение

увеличит

время переходного процесса так, что ее

выбор определяетс я

конкретными условиями.

я

конкретными условиями.

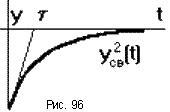

Этот интеграл имеет наименьшее значение, если переходный процесс соответствует экспоненте с постоянной времени (рис.96). Другими словами, по соображениям качества управления следует стремиться к тому, чтобы переходная характеристика замкнутой САУ как можно меньше отличалась от характеристики инерционного звена первого порядка, имеющего наперед заданную постоянную времени , значение которой определяются техническими условиями.

Задача выбора параметров САУ по минимуму J20 и J21 решается аналитически только в случае невысокого порядка дифференциального уравнения. Иначе используют ЭВМ.