- •Гидромеханические процессы

- •1. 1. Осаждение в поле силы тяжести.

- •1.1.1 Примеры выполнения задач, по определению параметров процесса осаждения

- •1.1.2. Контрольные задачи для закрепления знаний процессов осаждения

- •Фильтрование

- •1.2.1 Примеры выполнения задач, по определению параметров процесса фильтрования

- •Гидродинамика взвешенного слоя

- •1.3.1. Примеры выполнения задач, по определению гидродинамических параметров взвешенного слоя

- •1.3.2. Контрольные задачи для закрепления знаний по определению гидродинамических параметров взвешенного слоя

- •2. Расчёты теплофизических параметров веществ

- •Плотность

- •Динамическая вязкость

- •Теплоемкость.

- •Коэффициент молекулярной диффузии

- •Поверхностное натяжение жидкости

- •2.6 Примеры выполнения задач, по определению теплофизических параметров вещества.

- •0 ( В эфире )

- •2.7. Контрольные задачи для закрепления знаний по определению теплофизических параметров веществ

- •Механические процессы

- •Расчёты процессов измельчения

- •Примеры выполнения задач, по определению параметров процессов измельчения

- •Измельчение на шаровых мельницах.

- •3.2.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров измельчения на шаровых мельницах.

- •Измельчение продуктов на вальцовых дробилках (рис.5).

- •3.3.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров измельчения на вальцах

- •3 .4 Измельчение продуктов на молотковых дробилках (рис. 6).

- •3.4.1. Расчет процессов в картофелетерочной машине.

- •3.4.2. Примеры выполнения задач, по определению параметров измельчения на молотковой дробилке

- •3.5. Измельчение продуктов на штифтовых мельницах.

- •3.5.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров измельчения на штифтовой мельнице

- •3.6. Контрольные задачи для закрепления знаний

- •Тепловые процессы

- •Расчёты тепловых процессов

- •Особенности расчета различных геометрических поверхностей. Плоская стенка.

- •Цилиндрическая и шаровая стенки.

- •4.1.3. Примеры выполнения задач, по определению тепловых нагрузок на оборудование

- •4.1.4. Контрольные задачи для закрепления знаний

- •Выпаривание. Расчёты кипения, депрессий растворов

- •4.2.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров выпаривания

- •4.2.2. Контрольные задачи для закрепления знаний

- •Массообменные процессы

- •Расчёты параметров влажного воздуха.

- •5.1.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров влажного воздуха

- •5.1.2. Контрольные задачи для закрепления знаний

- •5.2. Перегонка. Расчёты давления насыщенных паров бинарных систем, параметров перегоняемых продуктов, числа единичных ступеней переноса, их длины

- •5.2.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров выпаривания

- •5.2.2. Контрольные задачи для закрепления знаний

- •6. Холодильные процессы

- •Расчёты процессов охлаждения и замораживания. Построение цикла холодильной машины

- •6.1.1. Примеры выполнения задач, по определению параметров холодильных процессов

- •Контрольные задачи для закрепления знаний .

- •Список литературы

- •Приложение 1. Соотношение термодинамических характеристик в различных системах

- •Теплофизические свойства различных веществ

- •Физические свойства воды на линии насыщения

- •Параметры состояния веществ в процессах массообмена

- •Приложение 4 Диаграммы и графики для определения состояния веществ и параметров процессов

5.1.2. Контрольные задачи для закрепления знаний

.

Найти влагосодержание, энтальпию, температуру мокрого термометра и точку росы для воздуха, покидающего сушилку при

и

и

Ответ:

![]() кг/кг;

кг/кг;

![]() кДж/кг;

кДж/кг;

![]() ;

;

![]() .

.

Температура воздуха по сухому термометру 50 , по мокрому 30 . Найти все характеристики воздуха.

Ответ:

![]() кг/кг;

кг/кг;

![]() кДж/кг;

кДж/кг;

![]() ;

;

![]()

![]() мм рт. ст.

мм рт. ст.

Найти влагосодержание и относительную влажность паровоздушной смеси при 50 , если известно, что парциональное давление водяного пара в смеси 0,1

.

.

Ответ:

![]() кг/кг;

кг/кг;

![]()

Воздух перед поступлением в сушилку подогревается в калорифере до 113 . При выходе из сушилки температура воздуха 60 и

Определить

точку росы воздуха, поступающего в

калорифер. Процесс сушки идет по линии

Определить

точку росы воздуха, поступающего в

калорифер. Процесс сушки идет по линии

Ответ:

![]()

Найти точку росы и относительную влажность воздуха, выходящего из сушилки, по показаниям психрометра:

.

.

Ответ:

![]() ;

;

![]()

Найти точку росы для влажного воздуха при температуре 45 и относительной влажности

Ответ:

![]() .

.

Рассчитать влагосодержание воздуха с относительной влажностью воздуха 50 % и давлением насыщенного пара

кПа.

Общее давление парогазовой смеси

кПа.

Общее давление парогазовой смеси

кПа.

кПа.

Ответ: х = 0,075 кг/кг сухого воздуха.

Найти влагосодержание, энтальпию, температуру мокрого термометра и точку росы для воздуха, уходящего из сушильной камеры при и

Ответ: 0,06 кг/кг; 209 кДж/кг, 43 и 42

Влажный воздух характеризуется температурой

и

относительной влажностью

и

относительной влажностью

%.

Определить по i

– d

диаграмме значения удельного

влагосодержания и удельной энтальпии

этого воздуха.

%.

Определить по i

– d

диаграмме значения удельного

влагосодержания и удельной энтальпии

этого воздуха.

Ответ:

![]() кг/кг с. в.;

кг/кг с. в.;

![]() кДж/кг с. в.

кДж/кг с. в.

Показания психрометра с естественной циркуляцией воздуха:

;

;

Определить

по i

– d

диаграмме

удельную

энтальпию и относительную влажность

воздуха. Определить относительную

влажность воздуха по психрометрической

табл., определить процент расхождения.

Определить

по i

– d

диаграмме

удельную

энтальпию и относительную влажность

воздуха. Определить относительную

влажность воздуха по психрометрической

табл., определить процент расхождения.

Ответ:

![]() кДж/кг с. в.,

кДж/кг с. в.,

![]() %;

%;

![]() %.

%.

В сушильную камеру поступает воздух с параметрами:

%;

%;

Рассчитать удельную энтальпию

воздуха по i

– d

диаграмме.

Рассчитать удельную энтальпию

воздуха по i

– d

диаграмме.

Ответ:

![]() кДж/кг с. в..

кДж/кг с. в..

Определить парциальное давление пара в воздухе при

и

удельной энтальпии

и

удельной энтальпии

кДж/кг с. в.

кДж/кг с. в.

Ответ:

![]() Па.

Па.

Определить по i – d диаграмме значение температуры точки росы для воздуха при температуре

и

относительной влажности

и

относительной влажности

%.

%.

Ответ:

![]()

Состояние влажного воздуха характеризуется температурой

и

удельной энтальпией

и

удельной энтальпией

кДж/кг с. в.

Определить по i

– d

диаграмме значения удельного

влагосодержания этого воздуха

кДж/кг с. в.

Определить по i

– d

диаграмме значения удельного

влагосодержания этого воздуха

и

максимальное значение удельного

влагосодержания воздуха

и

максимальное значение удельного

влагосодержания воздуха

при температуре

при температуре

Ответ:

![]() кг/кг с. в.;

кг/кг с. в.;

![]() кг/кг с. в.

кг/кг с. в.

Состояние влажного воздуха характеризуется температурой и относительной влажностью %. Определить по i – d диаграмме значение температуры смоченного термометра

и давление

насыщенного пара

и давление

насыщенного пара

Ответ:

![]() ;

;

![]() Па.

Па.

5.2. Перегонка. Расчёты давления насыщенных паров бинарных систем, параметров перегоняемых продуктов, числа единичных ступеней переноса, их длины

Перегонкой называют процесс разделения смесей, состоящих из двух (бинарной) или большего числа компонентов, имеющих различную летучесть. Простая перегонка – однократное, частичное испарение компонентов конденсация образующего пара.

Соотношение

количество дистиллята – продукта

перегонки

![]() и возвращаемую в колонну флегмы Gф

называют

флегмовым числом или погонным отношением:

и возвращаемую в колонну флегмы Gф

называют

флегмовым числом или погонным отношением:

![]() (5.5)

(5.5)

Минимальное флегмовое число в ректификационной колонне непрерывного действия:

![]() (5.6)

(5.6)

где

![]() – равновесные концентрации легколетучего

компонента в паре, % мол. (по табл.П.3.2.,

П.3.3., П.3.5., П.3.6., приложение 3);

– равновесные концентрации легколетучего

компонента в паре, % мол. (по табл.П.3.2.,

П.3.3., П.3.5., П.3.6., приложение 3);

Хн,; Хд – концентрации начальной смеси, дистиллята мол %.

Рабочее флегмовое число определяется по формуле:

![]() (5.7)

(5.7)

где – коэффициент избытков флегмы; принимают .

Состав фаз двухкомпонентных смесей А и В выражают в мольных процентах (% мол) или долях:

(5.8)

В массовых процентах (проценты масс) или долях:

![]() (5.9)

(5.9)

В объемных процентах (% об.) или долях:

![]() (5.10)

(5.10)

где Х – концентрация легколетучего компонента А в жидкой фазе.

Для пересчета концентрации используют формулы:

![]() (5.11)

(5.11)

![]() (5.12)

(5.12)

где – плотность чистого компонента А (в кг/м3 ) при температуре 20 ;

– плотность компонента А при температуре 20 и объемной концентрации Хоб; определяется в зависимости от объемной или массовой концентрации (по табл. П.3.8, П.3.11, приложение 3) для водно-спиртовых смесей.

(5.13)

(5.13)

![]() (5.14)

(5.14)

где МА и МВ – мольная масса чистых компонентов А и В, кг/кмоль, (табл. 3.12, приложение 3).

Коэффициент испарения:

Ки = y/x , (5.15)

где у – содержание компонентов в паре, % мол.;

х – содержание компонента в жидкости, % мол.

Определение диаметра тарельчатой ректификационной колонны производится по уравнению:

![]() (5.16)

(5.16)

где V – объём пара, проходящего по колонне, м3/с;

– скорость пара, отнесенная к полному поперечному сечению колонны, м/с.

Рекомендуемую скорость пара в колонне рассчитывают по формуле:

![]() (5.17)

(5.17)

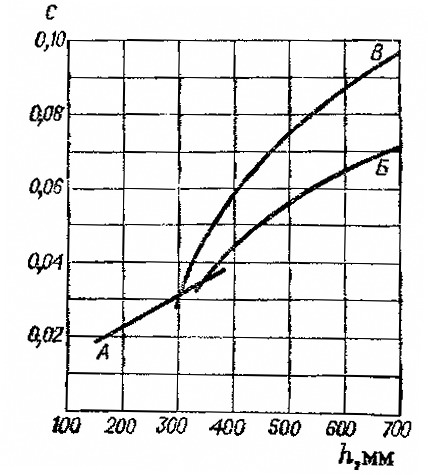

где С – коэффициент, зависящий от конструкции тарелок, расстояния между тарелками, рабочего давления в колонне, нагрузки колонн по жидкости, находится по графику (рис.20);

и – плотности жидкости и пара, кг/м3.

Рис.20.

Графики для определения коэффициент

С в зависимости

от расстояния между тарелками для

ректификационных колонн, работающих

при атмосферном давлении и средних

нагрузках по жидкости.

Рис.20.

Графики для определения коэффициент

С в зависимости

от расстояния между тарелками для

ректификационных колонн, работающих

при атмосферном давлении и средних

нагрузках по жидкости.

А, Б – колпачковые тарелки с круглыми колпачками, В – сетчатые тарелки.

Когда :

(5.18)

При перегонке нерастворимых в воде жидкостей с водяным паром (или инертным газом) расход пара рассчитывают по уравнению:

(5.19)

где GB – количество водяного пара, уходящего с паром перегоняемой жидкости, кг;

G – количество перегоняемой жидкости, кг;

МВ и М – мольные массы воды и перегоняемой жидкости;

Р – давление насыщенного пара перегоняемой жидкости при температуре перегонки;

П – общее давление смеси паров;

![]() коэффициент,

учитывающий неполноту насыщения водяного

пара паром перегоняемого вещества (при

ориентировочных расчетах принимают ).

коэффициент,

учитывающий неполноту насыщения водяного

пара паром перегоняемого вещества (при

ориентировочных расчетах принимают ).

Тепловая нагрузка зоны конденсации пара определяется по формуле:

![]() (5.20)

(5.20)

где

![]() – расход дистиллята, кг/ч;

– расход дистиллята, кг/ч;

![]() – удельная теплота

парообразования смеси, кДж/кг; определяют

в зависимости от температуры конденсации

по

табл. П.3.4., П.3.1, приложения 3

для водно-спиртовых паров.

– удельная теплота

парообразования смеси, кДж/кг; определяют

в зависимости от температуры конденсации

по

табл. П.3.4., П.3.1, приложения 3

для водно-спиртовых паров.

Тепловая нагрузка зоны охлаждения конденсата, Вт:

![]() (5.21)

(5.21)

где

![]() – теплоемкость дистиллята, кДж/(кг∙К);

определяют при средней температуре

дистиллята:

– теплоемкость дистиллята, кДж/(кг∙К);

определяют при средней температуре

дистиллята:

![]()

![]() – начальная

температура пара в зоне конденсации,

оС;

– начальная

температура пара в зоне конденсации,

оС;

![]() – температура

конденсата (дистиллята) на выходе из

аппарата, оС;

– температура

конденсата (дистиллята) на выходе из

аппарата, оС;

![]() – коэффициент

неравномерности поступления дистиллята,

принимают

– коэффициент

неравномерности поступления дистиллята,

принимают

![]()

Расход охлаждающей воды (кг/с) определяют из уравнения теплового баланса конденсатора-холодильника:

![]() (5.21)

(5.21)

Откуда:

(5.22)

(5.22)

Удельный расход греющего пара, кг/дал, кг/кг:

![]() (5.23)

(5.23)

где Хд – концентрация дистиллята, % об. (% мас.)

![]() – расход греющего

пара, кг/ч;

– расход греющего

пара, кг/ч;

Gд – количество (расход) дистиллята, кг или кг/ч.