- •Тема 3. Сопротивление металлов пластическому деформированию пластичность Предельное состояние металла и условие пластичности.

- •Касательное напряжение достигнет максимального значения при

- •Энергетическое условие пластичности

- •3. Частные выражения условия пластичности

- •5.2. Упрочнение металла при холодной обработке металлов и остаточные напряжения.

- •5.3. Пластичность, деформируемость. Разрушение

- •Пластичность – это свойство металла деформироваться остаточно (необратимо) без макроразрушения.

- •Сужение площади при разрыве образца

- •Степень использования ресурса пластичности – сирп

- •Феноменологическая теория хрупкого разрушения

5.2. Упрочнение металла при холодной обработке металлов и остаточные напряжения.

При холодной обработке давлением происходят существенные изменения свойств металла. Эти изменения свойств прежде всего оказывают большое влияние на условия протекания процесса пластической деформации. Холодная обработка давлением в сочетании с термической обработкой является мощным и во многих случаях единственным средством улучшения эксплуатационных свойств металлов.

При холодной обработке металлов давлением с увеличением степени деформации повышаются все показатели прочности — предел упругости, предел пропорциональности, предел текучести и предел прочности.

Увеличение прочности происходит особенно интенсивно на начальных стадиях деформации (примерно до 25%,); при дальнейшем повышении степени деформации интенсивность упрочнения снижается.

Указанные прочностные характеристики, как известно, являются условными: их определяют как частное от деления нагрузки в момент деформации образца на его исходную площадь поперечного сечения. Когда деформация образца мала, площадь его поперечного сечения незначительно отличается от исходной. Тогда такое определение напряжения имеет физический смысл. При больших деформациях образца, которые наступают за пределом текучести и наблюдаются при обработке давлением, необходимо определять истинное напряжение. Последнее равно частному от деления силы в определенный момент времени на площадь поперечного сечения образца в тот же момент.

В момент образования шейки на образце условное напряжение достигает максимального значения, равного пределу прочности. При дальнейшем растяжении образца деформация локализуется в шейке. Уменьшение площади поперечного сечения образца происходит интенсивнее упрочнения металла, и условное напряжение уменьшается до момента разрыва. Истинное напряжение и после образования шейки на образце продолжает расти, причем интенсивность его роста несколько увеличивается, так как, кроме упрочнения, на увеличение напряжения оказывает влияние и форма шейки («упрочнение формы»). В шейке образца аналогично надрезу (см. рис.5.4) напряженное состояние переходит из линейного одноосного растяжения в объемное всестороннее растяжение.

Кривые упрочнения.

Истинное напряжение является

пределом текучести упрочненного наклепом

материала. Иногда его называют напряжением

текучести. Зависимость

между сопротивлением деформации, т. е.

напряжением текучести, и степенью

деформации изображают кривыми упрочнения:

первый вид

устанавливает зависимость

![]() от относительного удлинения

от относительного удлинения![]() ;

второй вид

— зависимость

от сужения площади

;

второй вид

— зависимость

от сужения площади

![]() ;

третий

вид

— зависимость

от «истинного» сужения площади

;

третий

вид

— зависимость

от «истинного» сужения площади

Ψ = ln(F0/F)

|

|

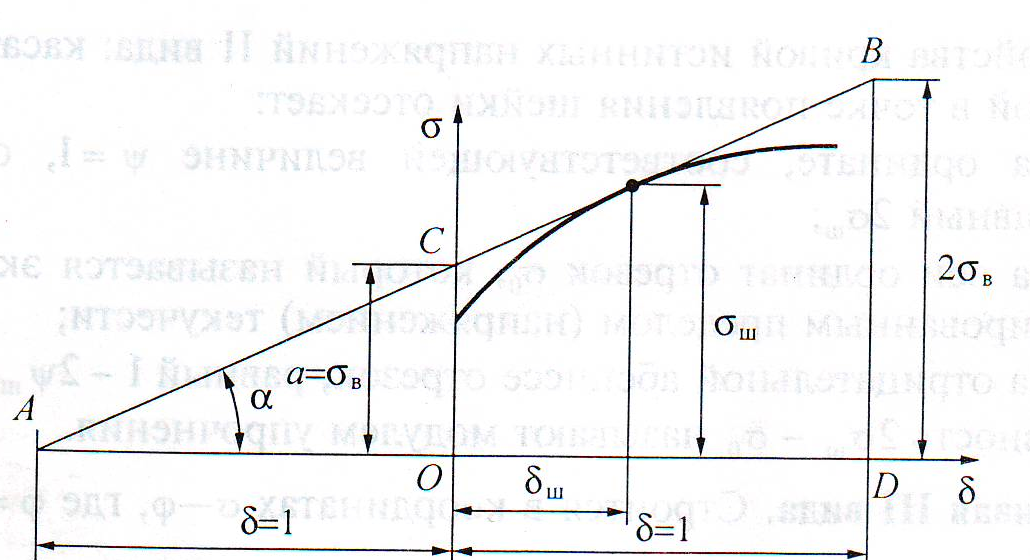

Рис.5.6. Кривая упрочнения первого вида |

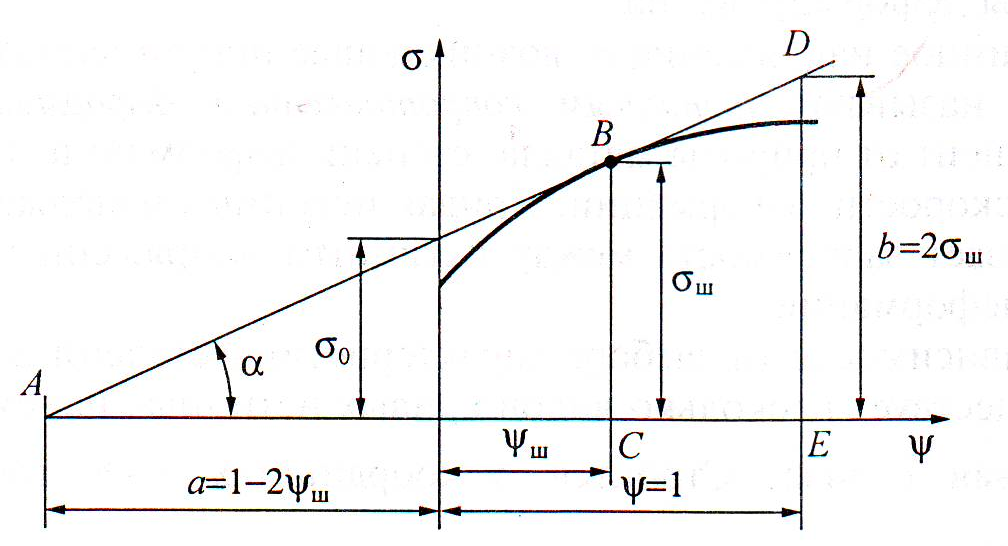

Рис.5.7. Кривая упрочнения второго вида |

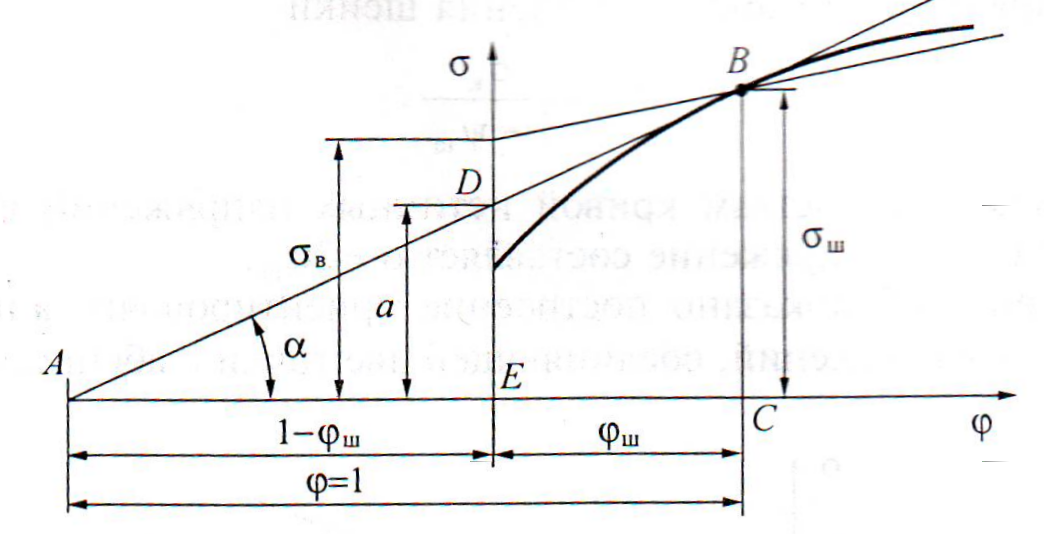

Касательные к кривой упрочнения первого вида (рис.5.6) в точке начала образования шейки (σ = σш при δш = εш) отсекает на оси ординат (δ = ε = 0) отрезок, численно равный пределу прочности σ = σв; при δ = ε = 1(т.В) отсекает на ординате отрезок, равный удвоенному пределу прочности σ = 2σв.

Касательная к кривой упрочнения второго вида (рис.5.7) в точке начала образования шейки отсекает на конечной ординате (т.D при ψ = 1) отрезок b, равный численно удвоенному напряжению в момент образования шейки b = 2σш и при δ = ε = 0 отсекает на ординате отрезок σ0, который называется экстраполированным пределом (напряжением) текучести. Разность 2σш – σ0 называют модулем упрочнения.

Кривая

упрочнения третьего вида

(рис.5.8) обладает тем преимуществом, что

истинная (логарифмическая) деформация

обладает свойством аддитивности, что

облегчает расчеты при обработке в

несколько операций. Из рис.5.8 следует,

что касательная к кривой упрочнения

третьего вида в точке начала образования

шейки отсекает на оси ординат отрезок,

численно равный

![]() ,

а на отрицательной оси абсцисс отрезок,

равный

,

а на отрицательной оси абсцисс отрезок,

равный

![]() .

.

Рис.5.8. Кривая упрочнения третьего вида

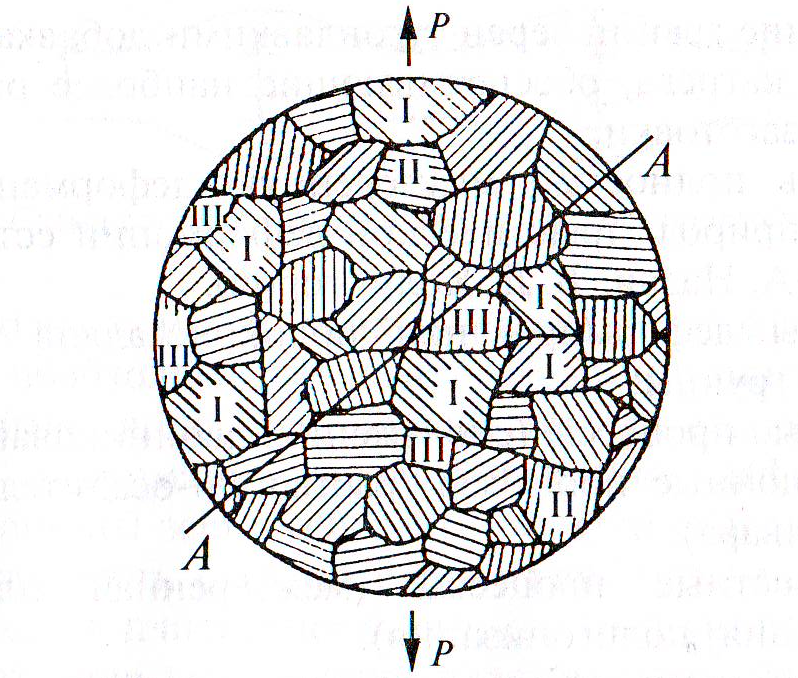

Остаточные напряжения при холодной обработке давлением. В течение всего периода действия усилия в пластически деформированном поликристаллическом теле (рис.5.9) возникают рабочие напряжения σр в объемах тела, находящихся под действием усилия Р, в тех же объемах тела, которые не находятся под действием усилия Р, возникает неравномерность деформации и следовательно, возникают внутренние дополнительные напряжения σдоп растягивающие или сжимающие, которые взаимно уравновешиваются.

|

Рис.5.9. Схема действия усилия в пластически деформированном поликристаллическом теле с различной ориентировкой плоскостей скольжения в зернах I-III |

Неоднородность напряженного состояния обусловлена воздействием зерен друг на друга в разных местах поликристалла. При внутризеренной деформации в зернах с наиболее благоприятными ориентированными плоскостями скольжения - (рис.5.9 -зерна I), в которых плоскость скольжения составляет с направлением действия усилия Р угол 450 в первую очередь начинается скольжение – пластическая деформация, а зерна с менее благоприятно ориентированными плоскостями скольжения (рис.5.9 – зерна II-III) будут препятствовать пластической деформации зерен I, что и вызывает неоднородность напряженного состояния поликристалла. После снятия нагрузки Р, вызывающей пластическую деформацию тела, в его теле снимаются только рабочие напряжения, а дополнительные напряжения остаются в теле и называются остаточными (внутренними) напряжениями σост .

Остаточные напряжения – это напряжения, связанные с упругими деформациями, существующими в металле после полного прекращения внешних воздействий на металл

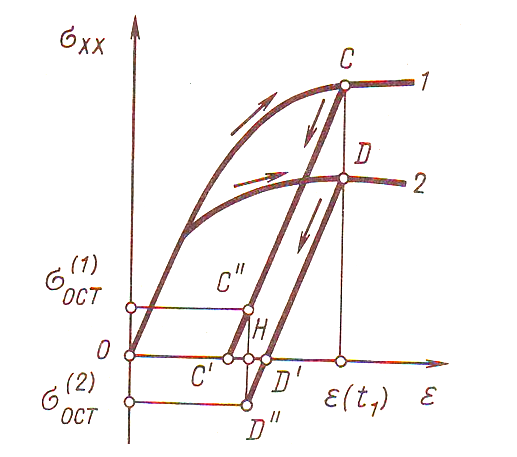

На рис.5.10 показана условная диаграмма растяжения цилиндрического образца до момента t1 образования шейки (рис.2, линия ОС.) с участком остаточных напряжений.

|

Рис.5.10.Условная диаграмма растяжения цилиндрического образца до момента t1 образования шейки (линия ОС.) с участком остаточных напряжений С1 |

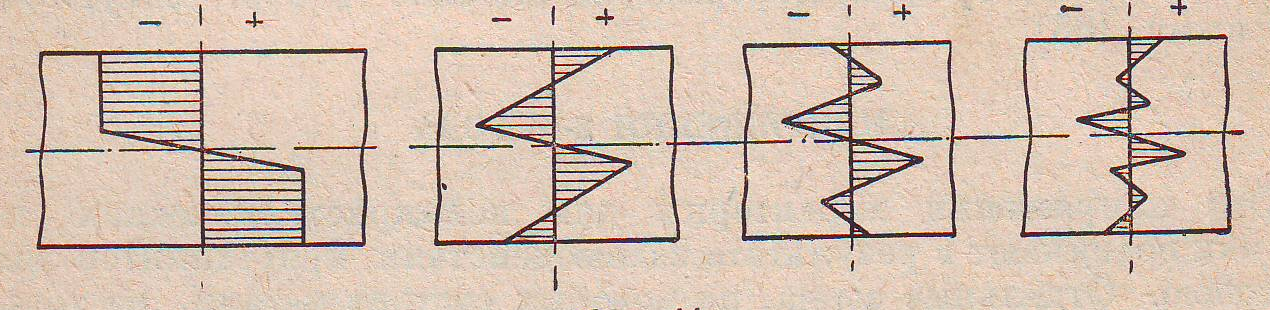

При нагрузке образца - до момента образования шейки - упругопластической деформации - напряженно-деформированное состояние является усредненным, т.к. НДС разных зерен различно (рис.5.10, линия ОС). В момент времени t1 при разгрузке образца если бы зерна 1 и 2 (рис.5.10,а) были свободны, то линиями разгрузки для них являлись бы прямые СС′ и DD′, но после разгрузки остаточные деформации обоих зерен должны быть одинаковыми и равны остаточной деформации образца в целом (точка Н). Поэтому линией разгрузки зерна 1 будет СС″ и в нем после разгрузки будут растягивающие остаточные напряжения +σ1ост Линией разгрузки зерна 2 будет DD′D″ и в нем после разгрузки будут сжимающие остаточные напряжения – σ2ост. После снятия нагрузки в теле остаются напряжения остаточные и соответственно остаточные упругие деформации δост: в зерне 1 – δост = ε = С1Н > 0 и в зерне 2 – δост = ε = НD1 < 0. При повторной пластической деформации в теле, которое уже было подвергнуто предварительной обработке давлением и в нем уже были остаточные напряжения σост суммарные напряжения, которые принято называть основными напряжениями σосн суммируются по абсолютной величине и будут равны σосн = σр ± σост. Если действующие рабочие напряжения и остаточные напряжения одного знака, то σосн = σр + σост, если σр и σост разных знаков, то σосн = σр – σост. После снятия нагрузки слои, расположенные недалеко от центральной оси, должны при разгрузке сократиться не намного, поэтому в них частично сохранятся те напряжения, которые возникли при нагрузке. Наиболее удаленные от оси волокна при линейной схеме деформации должны сократиться настолько, что знак в них переменится на обратный и в результате возникает сложная эпюра распределения остаточных напряжений (рис.5.11)

Рис.5.11. Характер распределения остаточных напряжений после повторных операций нагрузки и разгрузки в условиях изгиба.

Остаточные напряжения разделяют на 3 рода: напряжения первого рода уравновешивающиеся в пределах больших областей, размеры которых одного порядка с размерами тела, напряжения второго рода, уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами зерен или групп зерен; напряжения третьего рода, уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами кристаллической ячейки. Механизм остаточных напряжений достаточно сложен; этому вопросу посвящены многие исследования аналитического и экспериментального характера.

На величину остаточных напряжений влияют следующие факторы: структура металла, сопротивление деформирование, степень деформации, природа деформируемого тела, условия и вид обработки давлением, скорость деформирования, температура деформирования.

Уровень упругих остаточных напряжений является важнейшей характеристикой состояния элементов конструкций с точки зрения их усталостной прочности. При расчётах довольно часто действующее напряжение приравнивают к пределу выносливости при симметричном цикле σ-1, который меньше предела упругости. Поэтому, может возникнуть ситуация, когда оба напряжения растягивающие и сопоставимы по величине: σд + σо > σ0,2, что может вызвать коробление, растрескивание и хрупкое разрушение, понижение предела упругости материала, изменение предела усталости и т.д. как в процессе изготовления деталей (рис.5.12), так и в процессе их эксплуатации (рис.5.13).

|

|

Рис.5.16.Разрушение осесимметричного трубного изделия из листовой заготовки, в процессе изготовления ротационной вытяжкой после нескольких операций. |

Рис.5.17 Разрушение сварной трубы размером Dт х Sт = 1420 х 27,7 мм в процессе эксплуатации. |

Предотвращение и уменьшение остаточных напряжений, возникающих в процессе ОМД, можно осуществить:

■ выбором соответствующих условий деформации;

■ последующим механическим воздействием;

■ термической обработкой.