- •680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

- •680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

- •3. Примеры расчетов системы теплоснабжения. 51

- •1. Предисловие

- •2. Теоретические основы проектирования систем теплоснабжения.

- •2.1 Конструирование тепловых сетей.

- •2.2 Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

- •2.3 Графики теплового потребления

- •2.4 Регулирование отпуска теплоты

- •2.4.1 Теплоносители и их параметры

- •2.4.2 Регулирование отпуска теплоты на отопление

- •2.4.2.1 Центральное качественное регулирование.

- •2.4.3 Центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

- •2.4.4 Регулирование отпуска теплоты на вентиляцию

- •2.6 Определение расходов сетевой воды.

- •2.7 Гидравлический расчет тепловых сетей.

- •2.8 Гидравлические режимы водяных тепловых сетей

- •2.9 Подбор сетевых и подпиточных насосов

- •2.10 Расчет толщины тепловой изоляции.

- •2.11 Расчет и подбор компенсаторов.

- •2.12 Определение диаметров спускных устройств водяных тепловых сетей.

- •2.13 Расчет усилий на опоры.

- •2.14 Подбор элеватора.

- •3. Примеры расчетов системы теплоснабжения.

- •Приложения Приложение 1. Основные буквенные обозначения величин

- •Приложение 2. Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади q o, Вт.

- •Приложение 3. Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение q h.

- •Приложение 4. Удельные тепловые характеристики жилых и общественных зданий.

- •Приложение 5. Нормы расхода воды потребителями

- •Приложение 7 . Максимальные расстояния между неподвижными опорами трубопроводов

- •Приложение 8. Нормы плотности теплового потока qe, Вт/м, через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при числе часов работы в год более 5000.

- •Приложение 9. Расчетные теплотехнические характеристики теплоизоляциионных материалов и изделий.

- •Приложение 10. Расчетные технические характеристики материалов, применяемых для изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке

- •Приложение 11. . Коэффициент k1, учитывающий изменение стоимости теплоты в зависимости от района строительства и способа прокладки трубопровода (места установки оборудования)

- •Приложение 12. Коэффициент к2, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, теплоизоляционного материала и типа грунта.

- •Приложение 13. Виды покрытий для защиты наружной поверхности труб тепловых сетей от коррозии.

- •Приложение 14. Компенсаторы в тепловых сетях.

- •Приложение 15. Технические характеристики труб и отводов

- •Приложение 16. Опоры в тепловых сетях.

- •16.1. Неподвижные опоры трубопроводов тепловых сетей.

- •16.2. Подвижные опоры трубопроводов тепловых сетей.

- •Приложение 17. Коэффициенты трения в подвижных опорах

- •Приложение 18. Прокладка трубопроводов тепловых сетей.

- •Приложение 19. Насосы в системах теплоснабжения.

- •Приложение 20. Запорная арматура в системах теплоснабжения.

- •Приложение 21. Соотношение между некоторыми единицами физических величин, подлежащими замене, с единицами си.

- •Литература

2.11 Расчет и подбор компенсаторов.

В тепловых сетях

в настоящее время наиболее широко

применяются сальниковые, П- образные,

а в последнее время и сильфонные

компенсаторы. Кроме специальных

компенсаторов используют для компенсации

и естественные углы поворотов теплотрассы

- самокомпенсацию. Компенсаторы должны

иметь достаточную компенсирующую

способность

![]() для восприятия температурного удлинения

участка трубопровода между неподвижными

опорами, при этом максимальные напряжения

в радиальных компенсаторах не должны

превышать допускаемых (обычно 110 МПа).

Необходимо также определить реакцию

компенсатора, используемую при расчетах

нагрузок на неподвижные опоры.

для восприятия температурного удлинения

участка трубопровода между неподвижными

опорами, при этом максимальные напряжения

в радиальных компенсаторах не должны

превышать допускаемых (обычно 110 МПа).

Необходимо также определить реакцию

компенсатора, используемую при расчетах

нагрузок на неподвижные опоры.

Тепловое удлинение

расчетного участка трубопровода

![]() ,

мм, определяют по формуле

,

мм, определяют по формуле

![]() , (2.81)

, (2.81)

где ![]() - средний коэффициент линейного расширения

стали, мм/(м · оС), (для типовых

расчетов можно принять

- средний коэффициент линейного расширения

стали, мм/(м · оС), (для типовых

расчетов можно принять![]() =1,2·

10ˉ² мм/(м ·

оС),

=1,2·

10ˉ² мм/(м ·

оС),

![]() - расчетный перепад

температур, определяемый по формуле

- расчетный перепад

температур, определяемый по формуле

![]() , (2.82)

, (2.82)

где ![]() - расчетная температура теплоносителя,оС;

- расчетная температура теплоносителя,оС;

![]() - расчетная

температура наружного воздуха для

проектирования отопления, оС;

- расчетная

температура наружного воздуха для

проектирования отопления, оС;

L- расстояние между неподвижными опорами, м.

Компенсирующую способность сальниковых компенсаторов, приведенную в табл. 4.13 [8], уменьшают на величину запаса - 50 мм.

Реакция сальникового

компенсатора - сила трения в сальниковой

набивке

![]() определяется по формуле

определяется по формуле

![]() , (2.83)

, (2.83)

где ![]() - рабочее давление теплоносителя, МПа;

- рабочее давление теплоносителя, МПа;

![]() - длина слоя набивки

по оси сальникового компенсатора, мм;

- длина слоя набивки

по оси сальникового компенсатора, мм;

![]() - наружный диаметр

патрубка сальникового компенсатора,

м;

- наружный диаметр

патрубка сальникового компенсатора,

м;

![]() - коэффициент

трения набивки о металл, принимается

равным 0,15.

- коэффициент

трения набивки о металл, принимается

равным 0,15.

При подпоре П-образных компенсаторов их компенсирующая способность, размеры, а также осевая реакция, могут быть определены по[8 табл. 11.3 - 11.7] а также по приложению 14 учебного пособия.

Осевая реакция

сильфонных компенсаторов![]() складывается из двух слагаемых

складывается из двух слагаемых

Rcк = Rж + Rр(2.84)

где Rж- осевая реакция, возникающая вследствие жесткости осевого хода определяется по формуле

Rж=С ∙ (2.85)

где С- жесткость волны, Н/мм, принимаемая по паспорту компенсатора;

- аплитуда осевого хода, мм;

Rр- осевая реакция от внутреннего давления, определяемая по формуле

![]() , (2.86)

, (2.86)

где ![]() - коэффициент, зависящий от геометрических

размеров и толщины стенки волны, равный

в среднем 0.5 - 0.6;

- коэффициент, зависящий от геометрических

размеров и толщины стенки волны, равный

в среднем 0.5 - 0.6;

DсиdT – соответственно, диаметры волн сильфона и трубы, м;

![]() - избыточное

давление теплоносителя, Па.

- избыточное

давление теплоносителя, Па.

Максимальная длина участка Lm , на котором устанавливается один сильфонный компенсатор, рассчитывается по формуле:

(2.87)

(2.87)

где:

- коэффициент линейного расширения стали, мм/м∙oC

τ1- максимальная расчетная температура теплоносителя, oC

to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления обеспеченностью 0,92.

Технические характеристики сильфонных компенсаторов приведены в каталогах заводов-изготовителей. Характеристики сильфонных компенсаторов АООТ «МЕТАЛКОМП» см. в табл.2 приложения 14 учебного пособия.

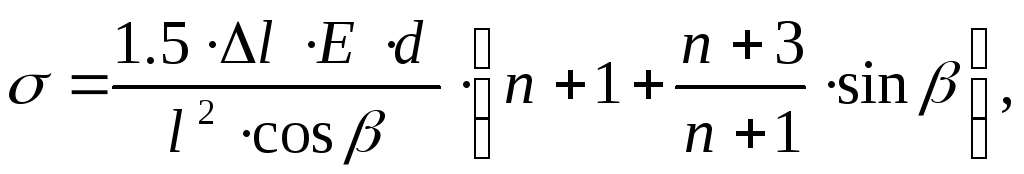

При расчете

самокомпенсацииосновной задачей

является определение максимального

напряженияу основания короткого плеча угла поворота

трассы, которое определяют для углов

поворотов 90ои более, т.е. 90+,

по формуле по![]() формуле

формуле

(2.88)

(2.88)

![]()

где l- удлинение короткого плеча, м;

l- длина короткого плеча, м;

Е- модуль продольной упругости, равный в среднем для стали

2· 105 МПа;

d- наружный диаметр трубы, м;

![]() - отношение длины

длинного плеча к длине короткого.

- отношение длины

длинного плеча к длине короткого.

Для угла поворота 90о формула (2.88) приобретает вид:

![]()

При расчетах углов на самокомпенсацию величина максимального напряжения не должна превышать [] = 80 МПа.

При расстановке неподвижных опор на углах поворотов, используемых для самокомпенсации, необходимо учитывать, что сумма длин плеч угла между опорами не должна быть более 60% от предельного расстояния между неподвижными опорами для прямолинейных участков. Следует учитывать также, что максимальный угол поворота, используемый для самокомпенсации, не должен превышать 130о.