- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

Радиолокационная станция «Жук» (Россия) – многофункциональный, многорежимный, всепогодный трехсантиметровый радиолокатор для самолетов МИГ-29, МИГ-25, Су-27 и их модификаций с антенной типа ФАР и цифровой обработкой сигналов.

В режиме «воздух–воздух» обеспечивает: сопровождение 10 целей, одновременное наведение управляемого оружия на 2-А цели, различные режимы воздушного боя, автоматическое огибание рельефа местности при полете на малых высотах.

В режиме «воздух-земля» обеспечивает: картографирование земной поверхности реальным лучом диаграммы направленности, доплеровское обужение этого луча, синтезирование апертуры и ее искусственную остановку, обнаружение и сопровождение движущихся наземных целей, определение высоты и скорости полета самолета.

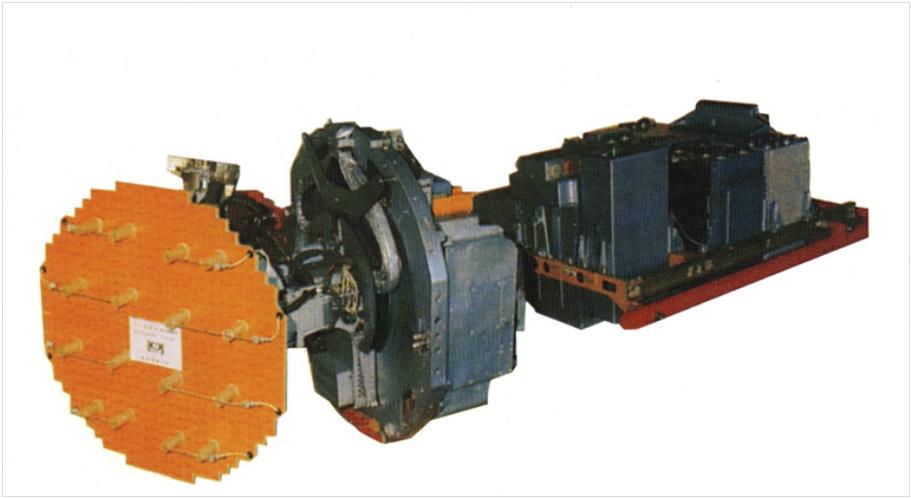

Дальность обнаружения целей в передней полусфере – 80 км, зона обзора по азимуту – ±20°, +60°, ±90°. Импульсная мощность РЛС – 5 кВт, средняя мощность – 1 кВт. Среднее время наработки на отказ – 120 ч, масса – 250 кг, объем – 800 дм3. Внешний вид РЛС показан на рис. 11 цветной вклейки.

Авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50Э (Россия) включает самолет А-50Э (модификация Ил-76МД) и радиотехнический комплекс (РТК). Предназначен для обнаружения и определения государственной принадлежности (по принципу «свой-чужой») воздушных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты АСУ, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели. Основой РТК является трехкоординатная импульсно-доплеровская РЛС с цифровой системой СДЦ и внефюзеляжной антенной системой («гриб»).

Дальность обнаружения воздушных целей: бомбардировщиков типа В-52 в режиме «выше горизонта» – 650 км, низколетящих истребителей типа МиГ-29 – до радиогоризонта, крылатых ракет (с эффективной площадью 1м2) в режиме квазинепрерывного излучения – 215 км. Дальность обнаружения надводных кораблей (с эффективной площадью более 250 м") – до радиогоризонта. Ошибки измерения координат сопровождаемых воздушных целей: плоскостных – до 2 км (относительно самолета А-50Э на дальности до 300 км); высоты – до 2,5 км (для дальности от 100 км до 200 км). Ошибка пеленгации постановщиков активных помех, работающих на частотах РЛС, – не более 0,75°.

Число одновременно сопровождаемых воздушных целей – до 300, средний коэффициент проводки сопровождения воздушных целей равен 0,74. Число наводимых на воздушные цели истребителей – до 30.

Дальность обмена телекодовой информацией с командным пунктом через специальный наземный приемопередающий центр – до 350 км по ММ-ДМВ радиолинии, до 2000 км по спутниковой радиолинии, до 2000 км по KB радиолинии. Дальность симплексной связи между самолетом А-50Э и взаимодействующими истребителями по МВ-ДМВ радиолинии – до 450 км. Продолжительность патрулирования на удалении 1000 км от аэродрома взлета при взлетной массе 190 тонн – до 4 ч. Экипаж: летный – 4 чел., РТК – 11 чел. Внешний вид авиационного комплекса дозора и наведения показан на рис. 12 цветной вклейки.

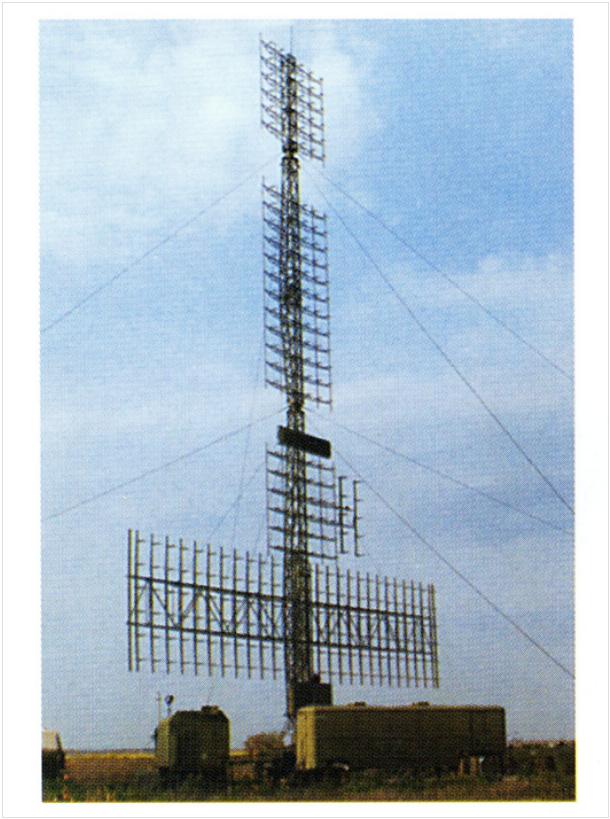

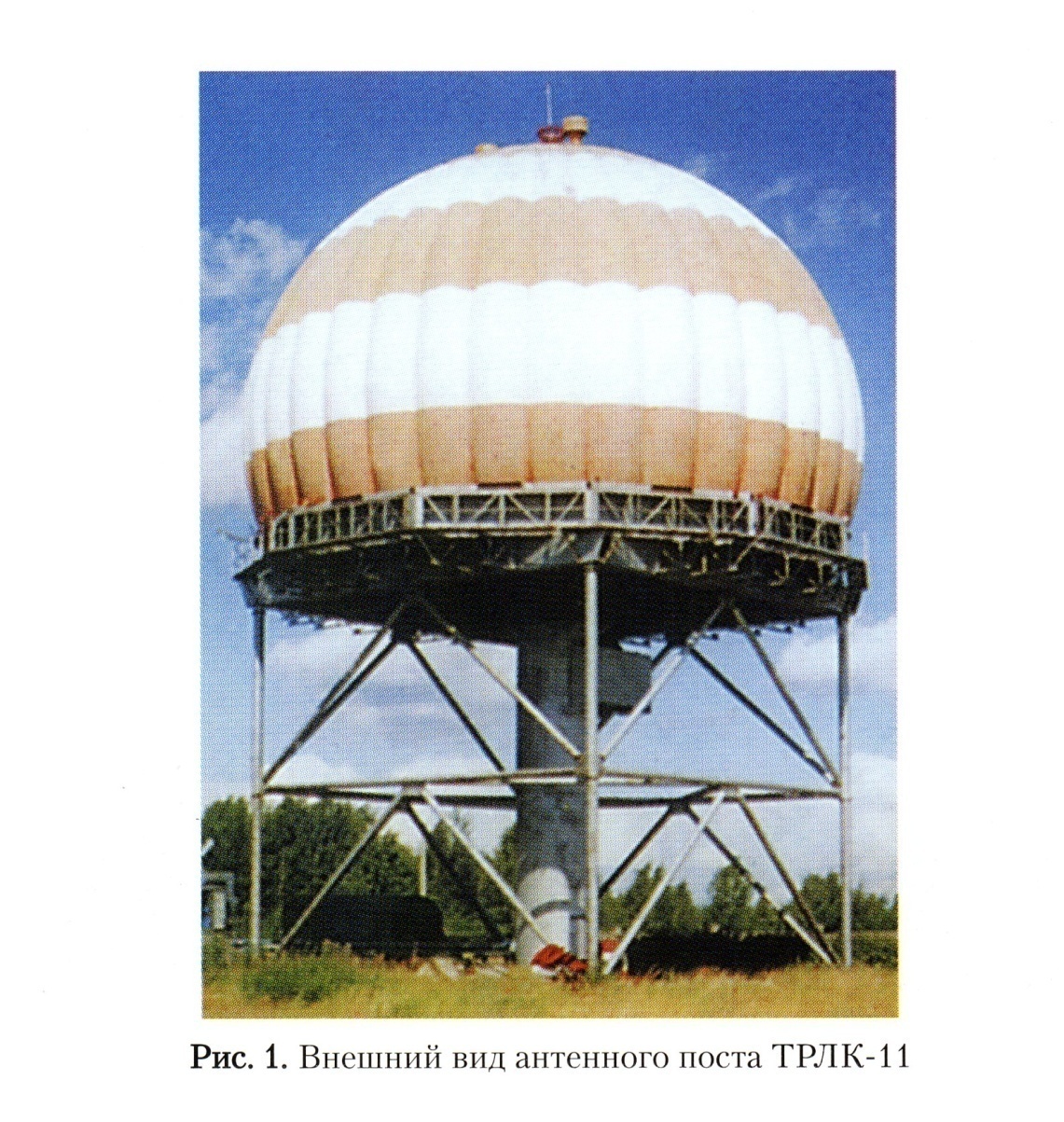

Рис. 1. Внешний вид антенного поста ТРЛК-11

|

Рис. 2. Радиолокационная станция РЛС 55Ж6-3 |

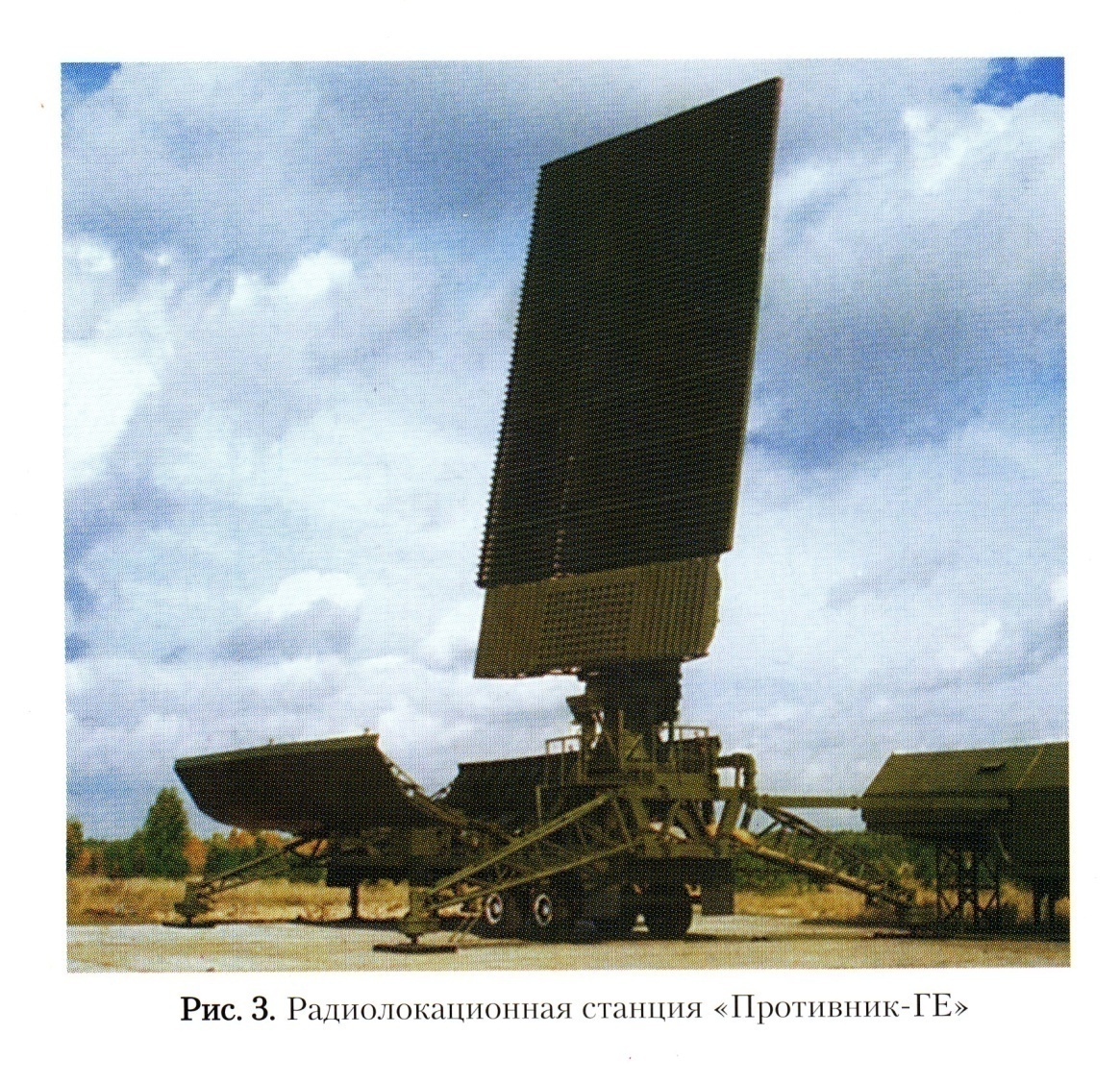

Рис. 3. Радиолокационная станция «Противник-ГЕ»

Рис. 4. Радиолокационная станция 64ЛЕ («Гамма-С1Е»)

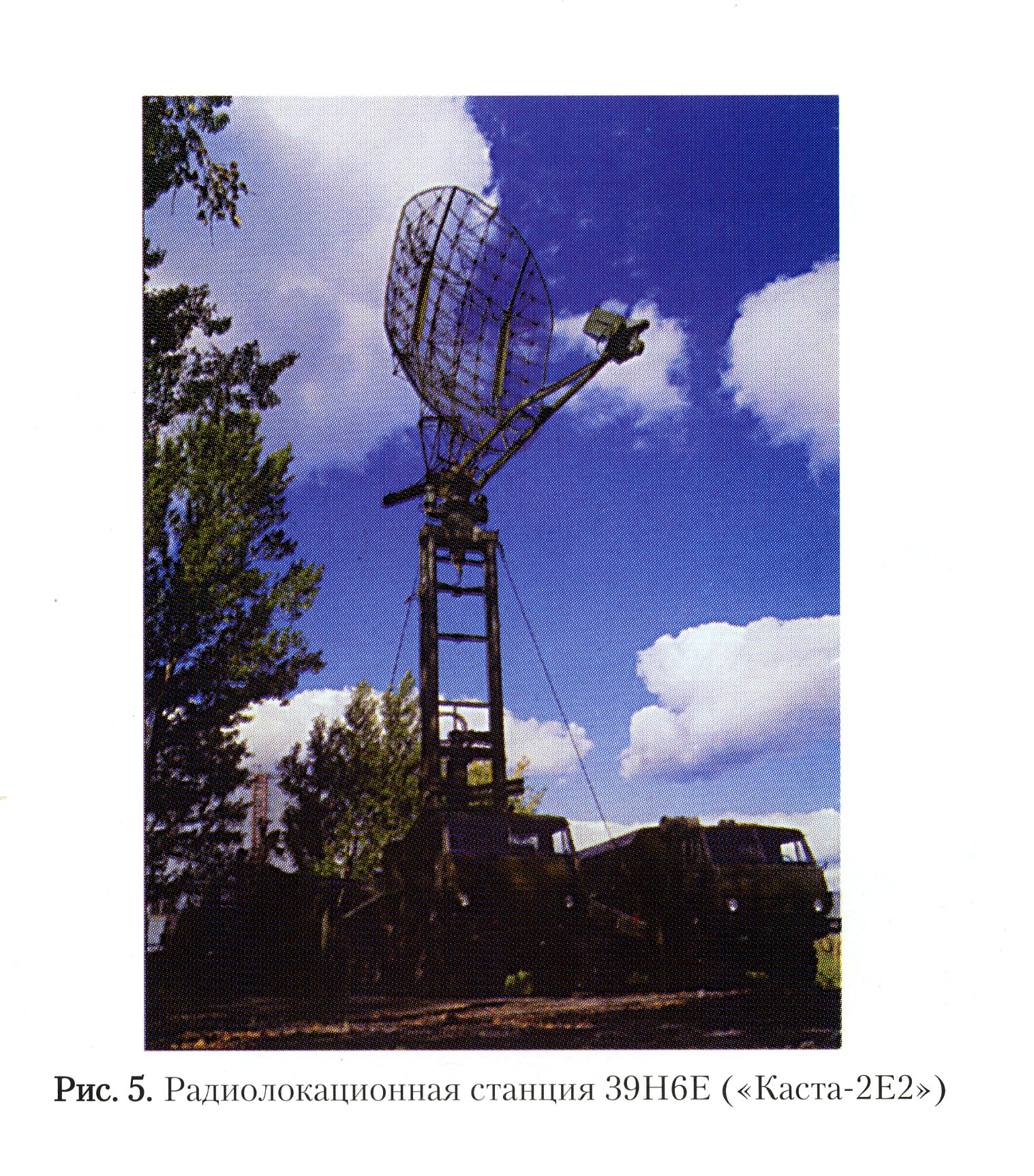

Рис.5. Радиолокационная станция 39Н6Е («Каста-2Е2»)

Рис.6. Многофункциональный локатор подсвета и наведения ЗРК С-300 ПМУ-1

|

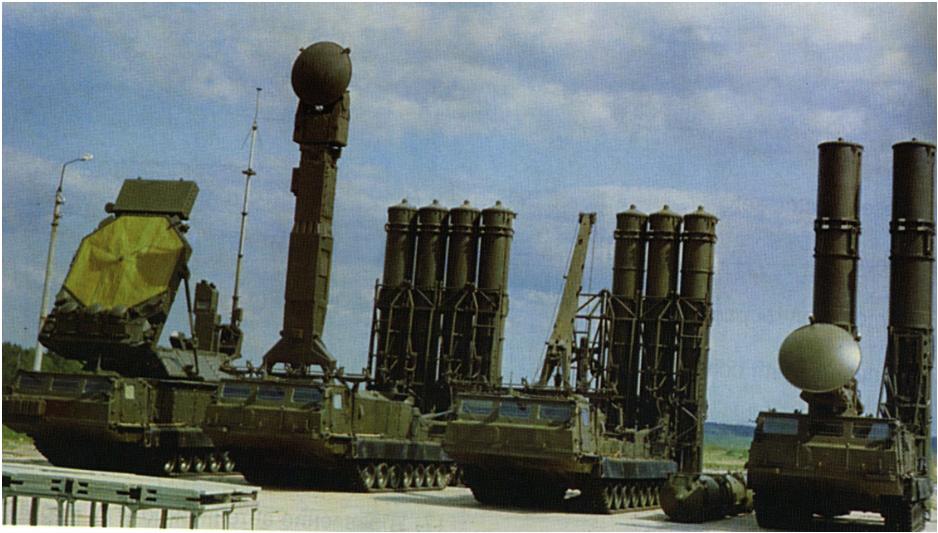

Рис. 7. Зенитная ракетная система С-300В |

|

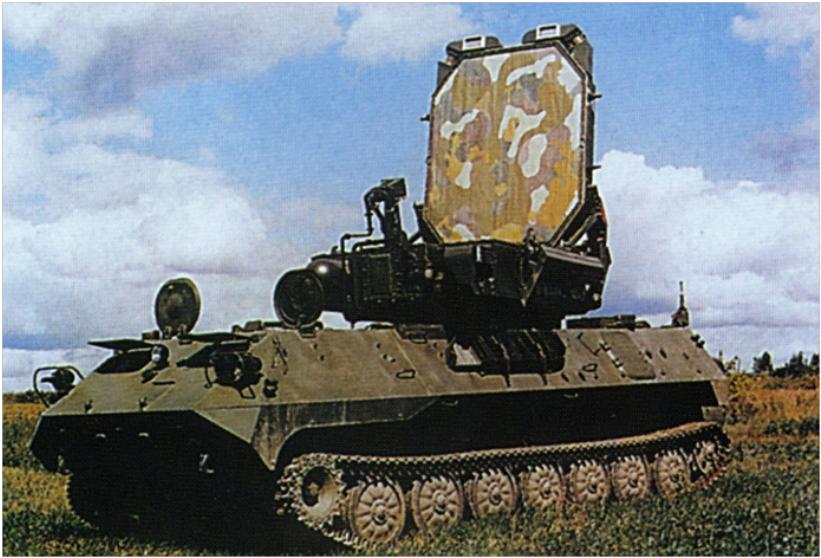

Рис. 8. Наземная радиолокационная станция «Кредо-ТЕ» |

Рис.

9. Автоматизированный мобильный

радиолокационный комплекс «Зоопарк-1»

Рис.

9. Автоматизированный мобильный

радиолокационный комплекс «Зоопарк-1»

|

|

|

Рис. 11. Бортовая радиолокационная станция «Жук» |

262

|

Рис.12. Авиационный комплекс дозора и наведения А-509 |