- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

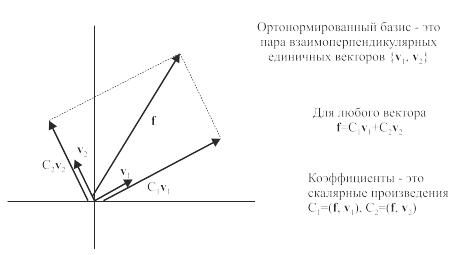

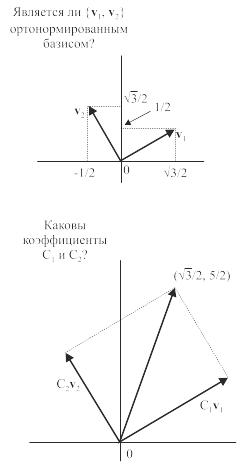

6.6.3. Ортонормированный базис

Для представления одномерных величин достаточно одного параметра. Например, при измерении длины используют один стандарт величины (сантиметры, миллиметры). Если принять, что 1 см – единица измерения, то 5 см больше 1 см в 5 раз, следовательно, выражается как 5 единиц. Так же и в векторном пространстве принято выбирать единицу измерения, которая выражает стандарт величины. Однако в двумерном пространстве одного параметра, измеряющего величину, недостаточно. Необходимы два параметра.

Пара

взаимно перпендикулярных векторов

называется

ортогональным

базисом. Кроме

того, если

называется

ортогональным

базисом. Кроме

того, если

,

то эта пара называется ортонормированным

базисом. Вектор

с нормой, равной 1, называется единичным

вектором. Иначе

говоря, единичный вектор – это вектор,

выражающий величину одной единицы

измерения. Следовательно, ортонормированный

базис представляет собой пару взаимно

перпендикулярных единичных векторов,

которые в совокупности с парой параметров

дают величину вектора.

,

то эта пара называется ортонормированным

базисом. Вектор

с нормой, равной 1, называется единичным

вектором. Иначе

говоря, единичный вектор – это вектор,

выражающий величину одной единицы

измерения. Следовательно, ортонормированный

базис представляет собой пару взаимно

перпендикулярных единичных векторов,

которые в совокупности с парой параметров

дают величину вектора.

Рис. 6.21. Выражение вектора через ортонормированный базис

Выразим

вектор f

через

векторы ортонормированного базиса

,

,

и

совокупность коэффициентов C1,

С2

(рис.

6.21):

и

совокупность коэффициентов C1,

С2

(рис.

6.21):

. (6.6.8)

. (6.6.8)

Коэффициенты

(С1,

С2)

выражают

величину составляющих вектора f

в

направлении

и в направлении

.

Иначе

говоря, определяют величину вектора.

Любой вектор на плоскости можно выразить

через это соотношение. Векторы

и

и

называются

проекциями

вектора

f.

называются

проекциями

вектора

f.

Пусть дан вектор f и заранее образована система базисных векторов . Чтобы выразить вектор f через базис в соотношении (6.6.8), необходимо знать, как получить коэффициенты С1 и С2. Забегая вперед, представим коэффициенты С1 и С2 как скалярные произведения вектора f на каждый из векторов и :

,

,  . (6.6.9)

. (6.6.9)

ПРИМЕРЫ

Пример 1

Могут ли векторы и образовать базис, если

,

,  .

.

Решение:

Следовательно, векторы и могут образовать базис.

Пример 2

Разложить вектор

по базису , данному в примере 1.

Решение:

Вектор f можно представить как:

f = C1v1 + С2 v2/

Следовательно,

6.6.4. Переход от векторного пространства

к пространству функций

Выразим скалярное произведение и расстояние между векторами в многомерном пространстве. Рассмотрим, например, вектор трехмерного пространства:

.

.

Известно,

что его норму или расстояние от исходной

точки до точки

можно выразить следующим образом:

можно выразить следующим образом:

. (6.6.10)

. (6.6.10)

N-мерного

пространства определяется следующим

образом:

N-мерного

пространства определяется следующим

образом:

. (6.6.11)

. (6.6.11)

А как же будет выглядеть норма вектора в случае пространства бесконечной размерности, иначе говоря, пространства функций. Норма функции f(t) (a < t <b) в этом случае является величиной функции. Каким же образом ее определить? Это становится понятным, если обратиться к формуле, которая и определится соотношением

как обобщение векторной нормы. Чем больше интервал в этой формуле, тем больше значение нормы. Поэтому удобнее пронормировать норму функции f(t) относительно длины интервала:

. (6.6.12)

. (6.6.12)

По этой же причине в случае многовекторной нормы, чтобы избежать влияния размерности N, часто используют соотношение:

. (6.6.13)

. (6.6.13)

Если сопоставить формулы нормы функции и нормы вектора, понятно следующее соответствие:

вектор

функция сумма

интеграл

функция сумма

интеграл

Применяя это соответствие, можно осуществить естественное обобщение из векторного пространства в пространство функций.

Подводя итоги шестого раздела данной главы, отметим следующее.

Если для непрерывного сигнала

произведена выборка из N

его значений, то сигнал

можно представить в виде N-

мерного вектора, который задает одну

точку в N-мерном

пространстве.

произведена выборка из N

его значений, то сигнал

можно представить в виде N-

мерного вектора, который задает одну

точку в N-мерном

пространстве.Величина сигнала выражается нормой вектора, а отличие двух сигналов – расстоянием между векторами. Скалярное произведение определяется проекцией одного вектора на длину другого. Коэффициент корреляции выражает угол между векторами, а также степень похожести сигналов. Чем больше по абсолютной величине коэффициент корреляции, тем более похожи сигналы. Если он равен нулю, то векторы отображающие сигналы, взаимно перпендикулярны.

Множество взаимно перпендикулярных векторов, норма которых равна 1, называется ортонормированными базисами. Вектор можно разложить по базису, причем составляющие получаются с помощью скалярного произведения.

Функцию можно представить как одну точку векторного пространства с бесконечно большой размерностью (пространства функций). Так же, как и для векторов, можно определить норму функции, а для двух функций – расстояние, скалярное произведение и коэффициент корреляции.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Количество элементов черно-белого телевизионного изображения равно 512x512, число градаций по яркости – 256. Какой объем памяти необходим для хранения кадра такого изображения?

Дайте определение случайных и детерминированных сигналов.

С какой целью производится дискретизации аналогового сигнала?

Определите последовательность операций при переходе от аналогового сигнала к цифровому.

Какая система чисел образует двоичную систему счисления?

Проверьте равенство величин векторов

и

и

.

.Вычислите угол между векторами

и

и

.

.

Определите расстояние между векторами

и

и

.

.Синусоидальный сигнал имеет период T =0,1 с. Каково значение частоты Найквиста для такого сигнала?

В чем заключается отличие между аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразованием?

Приведите примеры затухающих колебаний.

Почему уменьшается уровень шума в зашумленном сигнале при вычислении скользящего среднего?

Приведите примеры детерминированных сигналов, случайных сигналов.

Как следует понимать выражение: «Непрерывная функция есть некоторый вектор?» Какие дополнительные условия отсутствуют в данном вопросе?