- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

6.6. Математические модели сигналов

6.6.1. Математическое представление сигнала

По своей природе сигнал отображает реальную физическую величину. Если представить его функцией или набором числовых значений, то возникает проблема обработки сигнала как функции или как набора числовых значений.

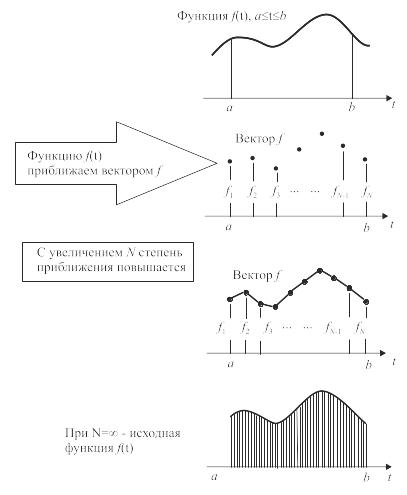

В разделе 6.1 было рассмотрено преобразование изменяющегося во времени аналогового сигнала f(t) при соответствующем интервале дискретизации и представлении выборок в цифровой форме. При малом интервале дискретизации можно достаточно точно воспроизвести первоначальный аналоговый сигнал по цифровому сигналу. Если временной интервал [а, б] разделить на одинаковые отрезки, а сигнал f, уже подвергшийся дискретизации, перевести в цифровую форму и записать в виде ряда значений N точек

f = (f1, f2, …,fN),

то f можно представить N-мерным вектором. N-мерным вектором называется величина, представленная набором числовых значений N, расположенных в определенном порядке. Элемент из этого числового набора называется компонентой вектора.

Рис. 6.15. Векторное представление функции

Качество приближения функции f(t) меняется в зависимости от числа N. Если N увеличивать, то степень приближения заметно улучшается. Если увеличивать N до бесконечно большого числа, то вся информация, содержащаяся в f(t), будет содержаться в f (рис. 6.15).

Это означает, что, в сущности, анализ вектора f вместо функции f(t) (если она не является «особой», т.е. не имеет точек разрыва) аналогичен анализу непрерывно изменяющегося во времени сигнала f(t).

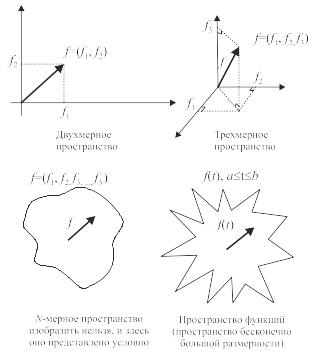

Двумерный вектор, расположенный в двумерном пространстве (или, иначе говоря, на плоскости), соответствует какой-либо одной точке на этой плоскости (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Векторное пространство и пространство функций

Трехмерный вектор соответствует одной точке в трехмерном пространстве, а N-мерный вектор также соответствует одной точке, но N-мерного пространства (к сожалению, изобразить это мы не можем). Если представить пространство бесконечно большой размерности N, то можно предположить, что непрерывная функция f(t) соответствует одной точке этого пространства. Назовем это невидимое абстрактное пространство бесконечной размерности пространством функций.

Что касается вектора в двумерном пространстве или, иначе говоря, вектора на плоскости, то необходимо вспомнить, как выражаются угол и величина (длина) вектора через расстояние и скалярное произведение. Если представить сигнал, который мы собираемся обработать, в форме вектора, то, используя эти понятия, можно прояснить свойства сигнала.

При размерности векторного пространства N > 2 также можно определить расстояние между векторами и скалярное произведение. Более того, если рассуждать подобным образом, то же самое можно сделать и для пространства функций. Одним словом, давая определение расстоянию и скалярному произведению в пространстве функций, можно говорить о величине и угле между функциями. Далее мы будем использовать понятие взаимно перпендикулярных функций и представлять их в виде взаимно перпендикулярных векторов. В этом случае при внешней сложности формул станет понятно, что подход, состоящий в использовании векторного расстояния и скалярного произведения для пространства функций, очень прост. При обработке сигналов оперируют такими понятиями, как функция корреляции и анализ Фурье, а они как раз основаны на использовании свойств расстояния и скалярного произведения при переходе от векторного пространства к пространству функции.