- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

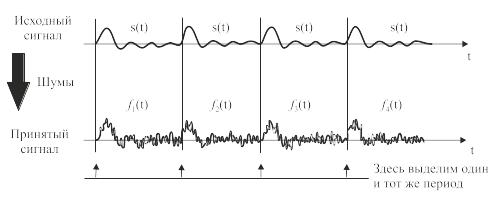

6.5.2. Подавление шумов

Для восстановления искаженного шумами сигнала нужно каким-то образом уменьшить шумовую составляющую. Сначала следует определить причины возникновения шумов и постараться устранить их. Возможно, несмотря на все наши старания, шумы снова не удается устранить, тогда придется применить способы обработки сигналов.

Если шум высокочастотный и величина шума незначительна, то, используя один из способов сглаживания, не так уж трудно выделить искомый сигнал, и наоборот, при большой шумовой составляющей и невысокой ее частоте способ сглаживания становится неэффективным. Тем не менее в случае периодического сигнала, даже если он искажен шумами, все-таки существует эффективный способ их подавления, называемый синхронной фильтрацией (синхронным накоплением).

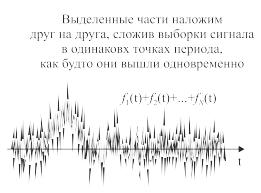

Этот способ заключается в суммировании выборок сигнала в одной и той же точке периода, т.е. с одной и той же фазой. Так как шумы имеют случайный характер, то в результате усреднения они подавляются, а сигнал, наоборот, выделяется.

Итак, обозначим рассматриваемый сигнал f(t). Сигнал f(t) содержит полезную периодическую составляющую сигнала s(t) и шумовую составляющую n(t):

f(t) = s(t) + n(t). (6.5.4)

Сигнал в к-м периоде обозначим как fk (t). Шумовая составляющая сигнала в каждом периоде отличается, поэтому записывается как nk (t). Однако если брать один и тот же момент времени в периоде сигнала, то периодическая составляющая сигнала s(t) всегда одна и та же. Следовательно, принятый сигнал fk (t) выражается как

fk (t) = s(t) + nk (t). (6.5.5)

Итак, многократно приняв сигнал fk (t), определим его среднее значение по периодам. Пусть N – число периодов, тогда:

. (6.5.6)

. (6.5.6)

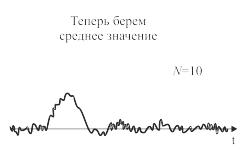

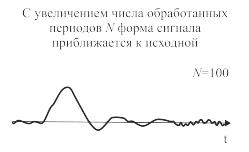

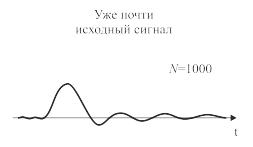

Рассмотрим это на практическом примере. На рис. 6.13 видно, что с увеличением числа периодов N, в течение которых производится усреднение, шумовая составляющая уменьшается, а периодическая составляющая сигнала восстанавливается. Почему так происходит? Обратим внимание на правую часть выражения (6.5.6). Первое слагаемое, являясь периодической функцией, и после суммирования N раз остается функцией s(t). А что же происходит со вторым слагаемым?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим пример с игральными костями. Бросим несколько раз игральные кости и определим среднее значение от числа выпавших очков.

Если число бросаний невелико, то среднее значение четко не выявляется, но с увеличением числа бросаний постепенно устанавливается вполне определенное число. Почему? Потому что вероятность выпадания каждой грани игральной кости одинакова. Следовательно, с ростом числа попыток частота появления каждой грани становится примерно одной и той же. Значит, среднее значение, которое мы можем получить, бросая игральную кость, приближается к

.

.

а) |

|

||

б) |

|

в) |

|

г) |

|

д) |

|

Рис. 6.13. Подавление шумов

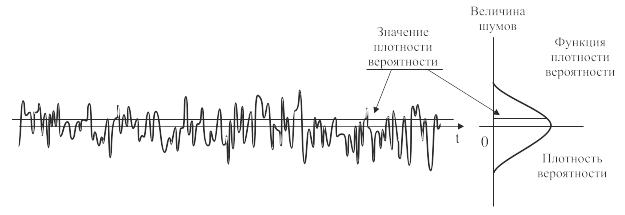

Рис. 6.14. Гауссовское свойство шумов

На рис. 6.14 в правой части представлен график функции плотности вероятности, которая отображает среднее значение шумов и вероятность появления каждого значения. Одним словом, вероятность появления значений, близких к нулю, высока, а для значений, удаленных от нуля, вероятность появления уменьшается. Это распределение вероятности хорошо известно как нормальное распределение (распределение Гаусса). В случае игральных костей вероятность появления той или иной грани одинакова, и поэтому, как Вы, наверное, знаете, это распределение вероятности называется равномерным распределением. Среднее значение независимых случайных значений с ростом их числа приближается к некоторому определенному числу. В случае шумов это среднее значение обычно равно нулю. Следовательно, сумма большого числа измерений шумовой составляющей приближается к нулю.

Из этого следует, что в ранее рассматриваемом выражении (6.5.6) второе слагаемое, являющееся шумовой составляющей, должно приближаться к нулю. Следовательно, даже в случае сильно «зашумленного» сигнала при суммировании с одной и той же фазой в результате усреднения форма сигнала выражается следующим соотношением:

.

.

Шумовая составляющая уменьшается, проявляется полезная составляющая сигнала, и таким образом происходит подавление шумов.

Суммируем изложенное в данном разделе:

Способ скользящего среднего – это способ сглаживания, при котором уменьшаются шумы и высокочастотные колебания сигнала. При этом берется среднее значение измерений в области рассматриваемой точки. Обращается внимание на ширину области, в которой проводим усреднение. Если область слишком узкая, эффект сглаживания слабый, если слишком широкая – форма сигнала становится невыразительной.

При многократной передаче сигнала шумы можно подавить, суммируя сигнал в фазе и определяя его среднее значение. Этот способ называется синхронной фильтрацией (синхронным накоплением).