- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

6.1. Когда необходима обработка сигналов

Сигнал – это физическая величина, которая содержит в себе определенную информацию. Такого рода сигналы, как звук, вибрация, температура или сила света, наблюдаемы и могут быть зарегистрированы и преобразованы соответствующим устройством в электрические.

Обработка сигналов заключается в разделении его элементов на полезные и мешающие, вредные. Если заранее знать свойства объекта, от которого поступает сигнал, и какие элементы он включает, то извлечение необходимой информации и ее обработка не представляют трудности. Однако, если мы не знаем заранее свойств объекта, придется сначала исследовать соответствие между особенностями сигнала и физическими свойствами объекта. Одним словом, становится необходимым анализ сигнала или, иначе говоря, выяснение его происхождения. В этом случае не обойтись без знания теории обработки сигналов. В результате анализа сигнала могут выявиться особенности объекта, не замеченные ранее. Техника обработки сигналов полезна и при синтезе сигналов.

6.2. Виды сигналов

6.2.1. Случайные сигналы

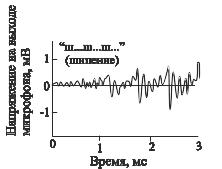

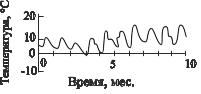

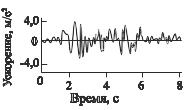

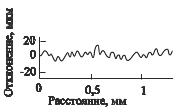

На рис. 6.1. показаны разные виды сигналов. Здесь изображены сигналы, отображающие следующие физические состояния или процессы: a – звук, б – температура, в – сейсмические колебания, г – рельеф поверхности металла. У сигналов, подобных показанным на рис. 6.1а, б и в, независимой переменной является время, а сигналы, подобные показанному на рис. 6.1г, имеют в качестве переменной положение на поверхности материала. Кроме того, возможен разный масштаб по горизонтальной оси. В процессе обработки сигналов важно не упустить из виду, с какой физической величиной и с каким масштабом переменной мы имеем дело.

|

|

а) звуковой шум |

б) температура воздуха |

|

|

в) сейсмические колебания |

г) шероховатость поверхности металла |

Рис. 6.1. Виды некоторых распространенных сигналов

Рассмотренные выше сигналы имеют не более одной независимой переменной, будь то переменная времени или переменная положения.

Однако существуют сигналы, имеющие более одной независимой переменной, например сигнал изображения. На рис. 6.2а представлен сигнал телевизионного изображения. Если на поверхности экрана провести оси координат (х, у), а яркость точки экрана выразить функцией g(x, у), то эту функцию вполне можно считать одним из видов сигнала. И действительно, если сигнал изображения g(x,y), представленный на рис. 6.2а, выразить объемно, мы получим рис. 6.2б. Сигнал с одной переменной называется одномерным. Сигнал, имеющий две переменные, подобно сигналу изображения, называется двумерным.

Рис. 6.2. Представление сигнала изображения

Кстати, рассмотренные выше сигналы характеризуются тем, что даже если в определенный момент времени (или в определенном месте) мы знаем значение измеренной величины, то последующие ее изменения точно предсказать невозможно. Например, невозможно точно знать температуру окружающей среды в будущем году даже с учетом прогноза (если мы имеем информацию только о температуре прошлого года). Подобные сигналы называют случайными. В то же время существуют сигналы, величину которых можно предсказать в любой момент времени (в любой точке). Например, звук камертона. Сколько бы ни было колебаний камертона, возникает чистая звуковая волна одной частоты. Эту волну можно выразить тригонометрической функцией. Поэтому, измерив ее значения в нескольких точках, силу звука можно выразить как функцию времени. Подобные сигналы называются детерминированными.