- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

4.3. Примеси и дефекты

Примеси и дефекты в структуре решетки полупроводника делятся на доноры и акцепторы. Доноры отдают избыточные электроны и создают таким образом электронную проводимость (n-типа). Акцепторы захватывают валентные электроны вещества, в результате чего создаются дырки и возникает дырочная проводимость (p-типа). Типичные примеры доноров – примесные атомы элементов V группы (P, As, Sb) в Ge и Si. Внедряясь в кристаллическую решетку, такой атом замещает в одной из ячеек атом Ge. При этом 4 и 5 его валентных электронов образуют с соседними Ge ковалентные связи, а 5-й электрон оказывается для данной решетки лишним. Не локализуясь ни на одной связи, он становится электроном проводимости. При этом примесный атом однократно положительно заряжен и притягивает электрон, что может привести к образованию связанного (слабо) состояния электрона с примесным ионом. Уже при температуре 77К большинство примесей ионизированы, т.е. в полупроводнике появляются электроны проводимости с концентрацией, определяемой концентрацией донорных примесей.

Аналогично атомы III группы (B, Al, Ga, In) – типичные акцепторы в Ge и Si. Захватывая один из валентных электроннов Ge в дополнение к своим 3-м валентным электронам, они образуют 4 ковалентные связи с ближайшими атомами Ge и превращаются в отрицательно заряженный ион. В месте захваченного электрона остается дырка, которая может быть удержана в окрестности акцепторного иона кулаковским притяжением к нему, однако на большом расстоянии и с очень малой энергией связи. Поэтому при не очень низких температурах эти дырки являются свободными носителями заряда.

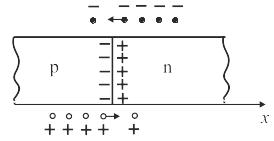

4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

Электронно-дырочный переход (ЭДП) – это область полупроводника, в которой тип проводимости изменяется от электронной n к дырочной p. Так как в области p концентрация дырок гораздо выше, чем в n- области, дырки из p-области стремятся диффундировать в n-область, а электроны – в p-область.

Рис.

4.5. Схема p-n

перехода:

– электроны,

– дырки

– дырки

В результате образуется двойной слой пространственного заряда: отрицательные заряды в p-области и положительные – в n-области (рис. 4.5). Электрическое поле в работе p-n перехода противодействует дальнейшей диффузии основных носителей тока и постепенно полный ток носителей заряда через p-n переход уменьшается до нуля. В p-n переходе возникает динамическое равновесие токов. Небольшой ток, создаваемый неосновными носителями заряда (электронами из p-области и дырки из n-области), проходит через него под действием контактного потенциала p-n перехода, а равный по величине ток, создаваемый основными носителями (электронами из n-области и дырки из p-области), благодаря диффузии протекает через p-n переход в обратном направлении. При этом основным носителем приходится преодолевать контактное поле (потенциальный барьер). Разность потенциалов, возникшая из контактного поля (высота потенциального барьера), обычно составляет десятые доли вольта.

Рассмотрим теперь ситуацию в p-n переходе, когда к нему приложено внешнее электрическое поле. Она нарушает сложившееся в p-n переходе равновесие проходящих через него токов.

Если положительный потенциал приложен к p-области, то потенциальный барьер понижается (прямое смещение). В этом случае с ростом приложенного напряжения экспоненциально возрастает число основных носителей, способных преодолеть барьер, и через p-n переход начинает протекать ток.

Приложение отрицательного потенциала к p-области (обратное смещение) приводит к повышению потенциального барьера. Диффузия основных носителей через p-n переход становится пренебрежимо малой. В результате через p-n переход течет ток, который обычно мал и почти не зависит от приложенного напряжения.

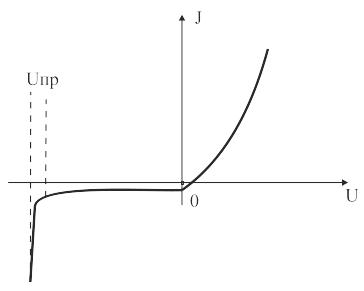

Рис. 4.6. Вольт-амперная характеристика p-n перехода

Таким образом, зависимость тока через p-n переход от приложенного напряжения (вольт-амперная характеристика) обладает резко выраженной нелинейностью (рис. 4.6), т.е. проводимость p-n перехода сильно зависит от величины напряжения и знака. Благодаря этому p-n переход является вентильным устройством, пригодным для выпрямления переменного тока.

При подаче на p-n

переход достаточно высокого обратного

напряжения

возникает электрический пробой, при

котором через переход течет большой

обратный ток.

возникает электрический пробой, при

котором через переход течет большой

обратный ток.

Различают лавинный пробой, когда на длине свободного пробега в области объемного заряда носитель приобретает энергию, достаточную для ионизации атомов кристаллической решетки, и туннельный (зинеровский) пробой, имеющий квантовый механизм.

От приложенного напряжения зависит не только проводимость, но и электрическая емкость p-n перехода.

Повышение потенциального барьера при обратном смещении означает увеличение разности потенциалов между n- и p-областями полупроводника, отсюда и увеличение их объемных зарядов. Поскольку объемные заряды неподвижны и связаны с ионами доноров и акцепторов, рост объемного заряда может быть обусловлен только расширением его области и, следовательно, уменьшением его емкости.

При прямом смещении к емкости слоя объемного заряда добавляется так называемая диффузионная емкость. Она обусловлена тем, что увеличение напряжения на p-n переходе в прямом направлении приводит к росту концентрации основных и неосновных носителей, т.е. изменению заряда.

Зависимость емкости от приложенного напряжения позволяет использовать p-n переход в качестве параметрического диода (варактора) – прибора, емкостью которого можно управлять, меняя напряжение смещения.