- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

4. Полупроводниковые приборы

4.1. Полупроводниковые материалы

Полупроводники образуют широкий класс материалов, удельная электропроводность которых имеет промежуточное значение между удельной электропроводностью металлов

и хороших диэлектриков

.

.

В отличие от металлов, электропроводность полупроводников увеличивается с ростом температуры, причем по экспоненциальному закону:

. (4.1.1)

. (4.1.1)

Здесь

– энергия активации проводимости,

– энергия активации проводимости,

– постоянная Больцмана, Т – абсолютная

температура,

– постоянная Больцмана, Т – абсолютная

температура,

– начальное значение проводимости.

Выражение (4.1.1) означает, что электроны

в полупроводнике

связаны с атомами, с энергией связи

порядка

.

С ростом температуры тепловое движение

начинает разрывать связи электронов,

и часть их, пропорциональная

– начальное значение проводимости.

Выражение (4.1.1) означает, что электроны

в полупроводнике

связаны с атомами, с энергией связи

порядка

.

С ростом температуры тепловое движение

начинает разрывать связи электронов,

и часть их, пропорциональная

,

становится свободными носителями

зарядов.

,

становится свободными носителями

зарядов.

Связь электронов может быть разорвана не только тепловым движением, но и различными внешними воздействиями: светом, потоком быстрых частиц, сильным электрическим полем и т.д. Поэтому для полупроводников характерна сильная чувствительность к внешним воздействиям, а также к содержанию примесей и дефектов в кристаллах, поскольку во многих случаях энергия для электронов, локализованных вблизи примесей и дефектов, существенно меньше, чем в идеальном кристалле данного полупроводника. Возможность в широких пределах управлять электропроводностью полупроводников изменением температуры, введением примесей и т.п. служит основой их разнообразных применений.

4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

Так как в твердом теле атомы или ионы сближены на расстояние порядка атомного радиуса, то в нем происходит непрерывный переход валентных электродов от одного атома к другому. Это может привести к образованию ковалентной связи, если электронные оболочки атомов сильно перекрываются и переход электронов между атомами происходит быстро. Такая картина полностью применима к германию Ge и кремнию Si. Все атомы Ge нейтральны и связаны друг с другом ковалентной связью.

Однако электронный обмен между атомами не приводит непосредственно к электропроводности, так как в целом распределение электронной плотности жестко фиксировано: по 2 электрона на связь между каждой парой атомов – ближайших соседей. Чтобы создать проводимость, необходимо разорвать хотя бы одну из связей, удалив с нее электрон, перевести его в какую-либо ячейку кристалла, где все связи заполнены, и этот электрон окажется лишним. Такой электрон в дальнейшем свободно может переходить из ячейки в ячейку (они все для него эквивалентны) и, являлясь всюду лишним, переносит свой избыточный отрицательный заряд, т.е. становится электроном проводимости.

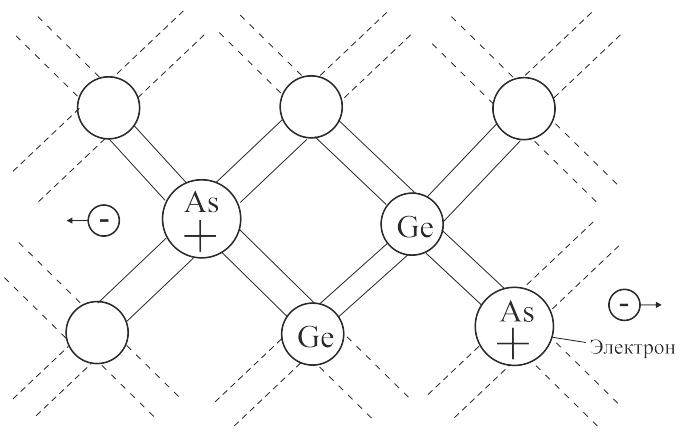

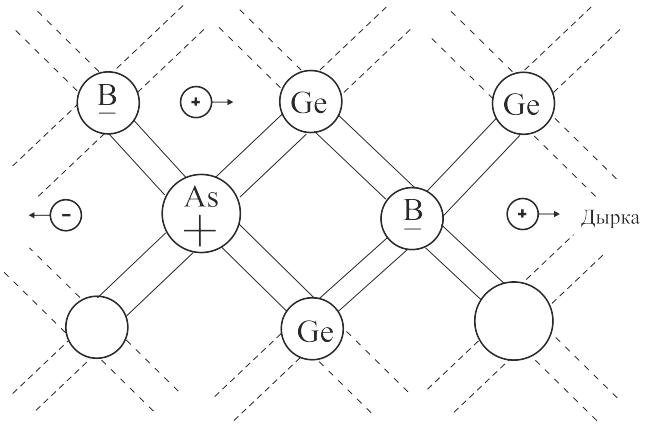

В свою очередь, разорванная связь становится блуждающей по кристаллу дыркой, поскольку в условиях сильного обмена (рис. 4.3, 4.4) электрон соседней связи быстро занимает место ушедшего. Недостаток электрона у одной из связей означает наличие у атома (или пары атомов) единичного положительного заряда, который переносится вместе с дыркой. Электроны и дырки – свободные носители заряда в полупроводнике.

Рис. 4.3. Образование подвижных электронов в германии с донорной примесью мышьяка

При разрыве ионной связи перекрытие электронных оболочек становится меньше и электронные переходы будут менее частыми. В этом случае также образуются электрон проводимости и дырка, однако разрыв полной связи требует большей затраты энергии.

Рис. 4.4. Образование дырок в германии с акцепторной примесью бора