- •Оглавление

- •Список сокращений

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть I

- •Твоя альма матер – поволжский

- •Государственный технологический

- •Университет

- •1. Система высшего технического образования

- •1.1. Высшее образование

- •1.2. Инженерное образование в России

- •1.3. Чем университет отличается от института

- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат

- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков

- •2.1. История вуза

- •2.2. Университет сегодня

- •Факультеты (в скобках – год основания):

- •2.3. Структура Поволжского государственного

- •2.3.1. Образовательная структура

- •2.3.2. Структура управления университетом

- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту

- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом

- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]

- •3.1. Студент на лекции

- •3.2. Студент на практических занятиях

- •3.3. Студент в учебной лаборатории

- •3.4. Студент учится самостоятельно

- •3.5. Студент на экзамене

- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании

- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники

- •1. История развития радиотехники

- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]

- •2.1. Возникновение электромагнитного поля

- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

- •2.3. Использование высокочастотных колебаний

- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида

- •Синусоидальной формы

- •2.5. Принципы приема радиосигналов

- •2.6. Борьба с помехами

- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]

- •3.1. Резистивные элементы электронной техники

- •3.1.1. Общие сведения о резисторах

- •3.1.2. Основные параметры резисторов

- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления

- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов

- •3.1.5. Специальные резисторы

- •3.2. Емкостные элементы электронной техники

- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах

- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов

- •3.2.3. Параметры конденсаторов

- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов

- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов

- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники

- •3.3.1. Физическая природа индуктивности

- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности

- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности

- •3.4. Трансформаторы

- •4. Полупроводниковые приборы

- •4.1. Полупроводниковые материалы

- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках

- •4.3. Примеси и дефекты

- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)

- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)

- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы

- •5. Прикладные программы для решения

- •5.1. Система схемотехнического моделирования

- •5.1.1. Общие сведения

- •5.1.2. Основные достоинства программы

- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов

- •5.2. Среда программирования LabView

- •5.3. Пакет прикладных программ matlab

- •5.3.1. Общие сведения

- •5.3.2. Математика и вычисления

- •5.3.3. Наборы инструментов

- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad

- •5.4.1. Основные сведения

- •5.4.2. Основные возможности

- •5.4.3. Интерфейс

- •5.4.4. Графика

- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей

- •5.4.6. Сравнительная характеристика

- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad

- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad

- •5.4.9. Программирование в MathCad

- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений

- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов

- •6.1. Когда необходима обработка сигналов

- •6.2. Виды сигналов

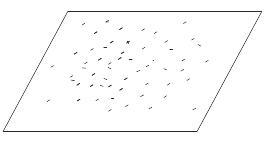

- •6.2.1. Случайные сигналы

- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов

- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы

- •6.4. Проблема выборки

- •6.5. Примеры обработки сигналов

- •6.5.1. Сглаживание сигнала

- •6.5.2. Подавление шумов

- •6.6. Математические модели сигналов

- •6.6.1. Математическое представление сигнала

- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов

- •6.6.3. Ортонормированный базис

- •6.6.4. Переход от векторного пространства

- •7. Радиотехнические системы

- •7.1. Классификация ртс

- •Диапазоны радиочастот

- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс

- •7.3. Радиолокационные системы

- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами

- •7.3.2. История радиолокации

- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем

- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем

- •7.4. Современные радиолокационные системы

- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением

- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания

- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей

- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет

- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя

- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования

- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны

- •7.4.8. Корабельные рлс

- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс

- •7.5. Радионавигационные системы

- •7.5.1. Общие сведения и история развития

- •7.5.2. Спутниковые системы навигации

- •7.6. Ртс передачи информации

- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике

- •Словарь радиоэлектронных терминов

- •Список литературы

- •Именной указатель

- •Предметно алфавитный указатель

- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17

2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны

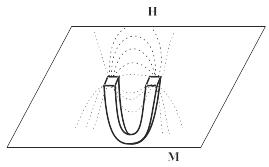

Передача электрических сигналов без проводов основана на применении свободных электромагнитных волн (см. п. 2.1). Статическое электрическое поле неразрывно связано со своим источником – неподвижным электрическим зарядом. Если этот заряд исчезает, то исчезает вызванное им электрическое поле. Аналогично можно сказать и про статическое магнитное поле.

В отличие от

статических электрических и магнитных

полей электромагнитное поле Е

движется в

окружающем пространстве со скоростью

света и порождает магнитное поле Н,

которое, в свою очередь, двигаясь со

скоростью света, порождает электрическое

поле такой же интенсивности Е.

Этот процесс продолжается непрерывно:

в каждой точке пространства электромагнитное

поле воспроизводит себя. Оно распространяется

в свободном пространстве со скоростью

м/с в виде волны, не

связанной со

своим источником. Таким образом, в

отличие от статических электрических

и магнитных полей, электромагнитное

поле не зависит от своего источника.

Если его источник исчезает, электромагнитное

поле продолжает двигаться в пространстве,

отдаляясь от точки, в которой находился

источник.

м/с в виде волны, не

связанной со

своим источником. Таким образом, в

отличие от статических электрических

и магнитных полей, электромагнитное

поле не зависит от своего источника.

Если его источник исчезает, электромагнитное

поле продолжает двигаться в пространстве,

отдаляясь от точки, в которой находился

источник.

При излучении от источника радиоволны уносят с собой некоторую энергию N. В свободном пространстве она распределяется внутри сферического слоя с радиусом D, равным расстоянию до источника колебаний.

|

|

|

а) |

б) |

в) |

|

|

|

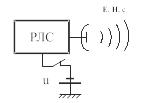

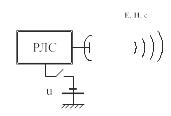

Рис. 2.3. Статические и динамические поля. Силовые линии: а) магнитного поля в присутствии и в отсутствие постоянного магнита М; б) электрического поля в присутствии и вотсутствие в точке А электрического заряда q; в) электромагнитного поля при включении и выключении радиолокационной станции (РЛС)

В процессе распространения волны поверхность сферического слоя увеличивается пропорционально квадрату расстояния D. На единичную поверхность сферического слоя приходится удельная энергия

.

.

Таким образом, удельная энергия электромагнитной волны обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника излучения. Эта мощность пропорциональна квадрату напряженности поля Е. Поэтому величина Е в отличие от напряженности статического поля убывает пропорционально первой степени расстояния до источника излучения. Благодаря такому медленному убыванию в пространстве напряженности электромагнитного поля и стала возможна дальняя беспроводная связь с помощью радиоволн.

2.3. Использование высокочастотных колебаний

для передачи электрических сигналов без проводов

Дальность электросвязи с помощью электромагнитных колебаний будет тем больше, чем больше энергия этих колебаний, чем больше напряженность поля излучения. Величина этой напряженности зависит от частоты сигнала. Например, при движении проводника в магнитном поле наводимая э.д.с. пропорциональна скорости его перемещения. Если же неподвижный проводник поместить в переменное магнитное поле, то в нем также будет наводиться и э.д.с., пропорциональная скорости изменения поля.

Аналогично

напряженности электрической составляющей

поля с увеличением скорости изменения

растет его магнитная составляющая.

Магнитная же составляющая пропорциональна

току, создающему поле излучения. Таким

образом, напряженность поля излучения

пропорциональна не только величине

тока в излучающем проводнике, но и

скорости его изменения, т.е. в конечном

счете – пропорциональна частоте этого

тока

(Т

– период колебаний).

(Т

– период колебаний).

Пусть, например, для

радиосвязи используется сигнал с

частотой

.

На каком-то расстоянии D

от передатчика этим сигналом создается

напряженность электромагнитного поля,

равная

.

На каком-то расстоянии D

от передатчика этим сигналом создается

напряженность электромагнитного поля,

равная

.

Эта величина столь мала, что намного

меньше напряженности помех от посторонних

источников, например, от атмосферного

электричества. При таких условиях связь

будет работать очень плохо. Пусть теперь

частота переменного тока, питающего

провод передающей антенны, повысилась

и стала равной

.

Эта величина столь мала, что намного

меньше напряженности помех от посторонних

источников, например, от атмосферного

электричества. При таких условиях связь

будет работать очень плохо. Пусть теперь

частота переменного тока, питающего

провод передающей антенны, повысилась

и стала равной

.

В результате напряженность электромагнитного

поля на расстоянии D

от этого провода повысилась и стала

равной

.

В результате напряженность электромагнитного

поля на расстоянии D

от этого провода повысилась и стала

равной

.

Эта величина примерно в 100 раз превышает

интенсивность помех, в результате чего

связь становится устойчивой.

.

Эта величина примерно в 100 раз превышает

интенсивность помех, в результате чего

связь становится устойчивой.

Превышение уровня

передаваемого сигнала уровня помех не

решает всех проблем, связанных с передачей

необходимого сообщения. Дело в том, что

человеческая речь содержит колебания

с частотой, не превышающей

.

Поэтому сигнал с частотой

.

Поэтому сигнал с частотой

вообще не будет услышан получателем

информации.

вообще не будет услышан получателем

информации.

На практике для передачи сигналов с частотой, воспринимаемой человеческим ухом, используют прием, называемый модуляцией высокочастотного колебания. Само излучаемое высокочастотное колебание играет роль переносчика полезного сигнала. Его называют несущим высокочастотным сигналом. В процессе модуляции по закону передаваемого сообщения меняют один из параметров несущего колебания, например, амплитуду или частоту. После приема модулированного высокочастотного колебания выполняют обратную операцию – демодуляцию или детектирование высокочастотного колебания.