- •Учебно-методический комплекс

- •1. Рабочая учебная программа

- •1.1 Цели и задачи изучения дисциплины

- •1.2 Структура и объем дисциплины Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий

- •Содержание дисциплины Распределение фонда времени по темам и видам занятий

- •Перечень лабораторных занятий

- •Содержание самостоятельной работы

- •1.4 Требования к уровню освоения дисциплины и формы текущего и промежуточного контроля

- •2. Учебно-методическое пособие

- •2.1 Конспект лекций

- •Фрагменты документов Excel по лабораторной работе № 1

- •Лабораторная работа № 2 «Создание шаблона договора в программе Ms Word. Создание документов на основе шаблонов. Формы»

- •Краткая теоретическая часть

- •Лабораторная работа № 3 «Формирование вычисляемого текста в программе Ms Word. Создание макросов»

- •Краткий теоретический материал

- •Лабораторная работа № 4 «Создание базы данных в программе Ms Excel. Сортировка. Функции. Формулы. Диаграммы. Фильтры. Макросы»

- •Краткий теоретический материал

- •Лабораторная работа № 5 «Создание и публикация информационно-рекламного сайта»

- •Краткий теоретический материал

- •Лабораторная работа № 6 «Разработка и реализация реляционной модели базы данных в субд Ms Access»

- •Краткий теоретический материал

- •Лабораторная работа № 7 «Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop»

- •Лабораторная работа № 8 «Создание изображений в программе Corel Draw»

- •Краткий теоретический материал

- •Лабораторная работа № 9 «Системы машинного перевода»

- •Краткая теоретическая часть

- •Лабораторная работа № 10 «спс Консультант Плюс»

- •Краткая теоретическая часть

- •Лабораторная работа № 11 «Использование экспертной системы Project Expert 7 в управленческой деятельности предприятия»

- •Краткая теоретическая часть

- •Лабораторная работа № 12 «Решение злп средствами Ms Excel»

- •Краткая теоретическая часть

- •3. Учебно-методическое обеспечение

- •3.1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •3.2 Методические рекомендации преподавателю

- •3.3 Методические указания студентам по изучению дисциплины

- •4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •5. Программное обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий

2. Учебно-методическое пособие

2.1 Конспект лекций

Лекция 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий, их эффективность.

Вопросы для рассмотрения

Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности.

Технические средства информационных технологий. Компьютерные сети.

Глобальная сеть Интернет.

Основы информационной и компьютерной безопасности. Защита информации.

Литература: [3], [4], [6], [7]

Сегодня при создании компьютеров приоритет отдается сверхмощным компьютерам (суперкомпьютерам), а также миниатюрным и сверхминиатюрным персональным компьютерам. Основной тенденцией развития ЭВМ является расширение их сферы применения и переход от эксплуатации отдельных компьютеров к работе их в составе вычислительных сетей или систем. Осуществляется ориентация территориальных вычислительных сетей на предоставление коммуникационно-информационные услуг: e-mail, телеконференций, IP-телефонии, предоставление различной информации. Получаемая обществом информация по компьютерным сетям к средине 21 века сравняется с объемом информации полученный по традиционным каналам СМИ (радио, телевидение, печать), а к концу столетия территориальные компьютерные сети должны стать основной информационной средой, а Интернет станет основным средством связи.

В последнее время ведутся активные работы по передаче новых видов информации через Интернет. Конвергенция телекоммуникационных сетей (радио, телефонных, телевизионных и вычислительных сетей) открывает новые возможности для передачи данных, голоса и изображения. Именно интернет претендует на роль глобальной универсальной мультисервисной сети нового поколения для качественной передачи данных, голоса и изображения. Использование мультиканальных широкополосных радио и оптических каналов связи обеспечат практически неограниченную пропускную способность. Не только компьютеры, но и телефоны, телевизоры, видеокамеры и другие устройства будут подключаться напрямую к Интернету. Что касается коммуникационных услуг, то территориальные вычислительные сети должны стать не просто средство коммуникации, а интерактивным каналом взаимодействия людей (четвертым каналом общения людей), позволяющим им общаться в режиме on-line.

В Интернете имеется огромное количество информации практически на любую тему, но для того, чтобы найти нужную информацию и использовать ее, необходимо уметь работать с ресурсами этой глобальной сети. World Wide Web (WWW) - один из важнейших видов сервиса Интернет. WWW предоставляет возможность работы с документами, в которых объединены текст, графические иллюстрации, звуковые фрагменты и даже анимация, что делает эти документы чрезвычайно выразительными и облегчает восприятие информации. В документах системы WWW реализован принцип гипертекста, то есть документы содержат ссылки на другие, связанные по смыслу, документы, причем последние могут находиться на удаленных компьютерах. Поэтому при наличии достаточно высокоскоростного подключения к Интернету вы можете просматривать WWW-документы, хранящиеся на серверах в различных странах мира также быстро и легко, как если бы они находились на вашем компьютере.

В настоящее время продолжаются работы по созданию компьютеров нового поколения - нейрокомпьютеров на базе распределенной нейронной архитектуры. Они качественно отличаются от компьютеров предыдущих поколений отсутствием заранее созданных компьютерных программ и способностью к самоорганизации и обучению. Основу нейрокомпьютеров будут составлять нейронные сети, которые обеспечивают взаимодействие с объектами реального мира так же, как и биологическая нервная система. Широкое внедрение аудио- и видеосредств ввода и вывода информации позволят пользователям общаться с компьютерами на естественном языке. При работе на компьютере пользователь будет видеть виртуального собеседника и активно обмениваться с ним на естественном языке, получать советы, подсказки, разъяснения. Развитие таких интернет-технологий как средства оперативного обмена и распространения информации, а также средств создания и хранения и поддержки информационных ресурсов в глобальной сети обеспечат эффективную среду для сетевой экономики.

Интернет - это средство телекоммуникаций, хранения и предоставления различной информации, а также среда для экономической деятельности и ведения электронного бизнеса. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий сформировало среду для экономической деятельности в Интернет. Образовался новый интерактивный канал взаимодействия компаний с бизнес - партнерами и клиентами, что обеспечило ведение интерактивного маркетинга и осуществление прямых онлайновых продаж. Известно, что сетевая экономика - это хозяйственная (экономическая) деятельность, базирующаяся на горизонтальных (прямых) длительных связях между всеми участниками совместной деятельности в информационно-коммуникационной среде сети Интернет. Электронный бизнес - это предпринимательская деятельность, основанная на использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих взаимодействие субъектов экономической деятельности в компьютерных в сетях, с целью получения прибыли. Развитие информационной инфраструктуры общедоступной интерактивной сети Интернет, а также простота использования сети объединили множество покупателей и продавцов информацией, товарами, услугами, а взаимодействие субъектов экономической деятельности сформировало новые модели ведения бизнеса. Интерес представляют основные модели ведения бизнеса или модели взаимодействия субъектов рынка в компьютерных сетях: B2B - бизнес для бизнеса (Business-to-Business), электронный бизнес, ориентированный на бизнес-партнера; B2C - бизнес для потребителя (Business-to-Consumer), электронный бизнес, ориентированный на конечного пользователя; B2A - бизнес - администрация (Business-to-Administration) - определяет взаимодействие компаний с административными органами; C2A - потребитель- администрация (Consumer-to-Administration ) - определяет взаимодействие потребителей с администрацией; C2C - потребитель для потребителя (Consumer-to-Consumer), электронный бизнес, ориентированный на конечного пользователя; B2B - это бизнес - модель взаимодействия компаний между собой с помощью компьютерных сетей. В соответствии со статистическими исследованиями в сети, направление B2B занимает первое месте и считается наиболее перспективной моделью ведения бизнеса в Интернете. К основным этапам ведения электронной коммерции относятся: онлайновый маркетинг, оформление заявок, заключение договоров и контрактов, электронное управление закупками сырья и расходных материалов, осуществление платежей и информационная поддержка доставки товаров, сервисное и послепродажное обслуживание клиентов и т.д.

В настоящее время существует два основных направления использования Интернет в бизнесе: Internet как средство коммуникации (E-mail, телеконференции, IP-телефония так далее), источник справочной информации (в виде сайтов), средство рекламы и маркетинга для ведения бизнеса (хозяйственной деятельности) вне электронных сетей и Internet как инструмент ведения электронного бизнеса, основанного на принципах сетевой экономики. Развитие информационной инфраструктуры глобальных сетей Интернет привело к изменениям способов ведения бизнеса и появлению электронного рынка. Известно, что электронный бизнес - это предпринимательская деятельность, в которой используются возможности информационных технологий с целью создания прибыли. Электронная коммерция охватывает такие направления бизнес - деятельности в сетях Интернет как: торговля (розничная или оптовая) через виртуальные магазины, Web-витрины или торговые центры; предоставление услуг; электронная реклама, маркетинг и т.д. Для ведения электронной коммерции необходимо в Интернет открыть свой Web сайт, осуществить его "раскрутку". Для автоматизации процесса торговли необходимо установить на сайт специализированную программу (скрипты), так называемую "Виртуальным магазином". Выложить на сайт подходящие товары и применить различные методы рекламы и MLM маркетинга с целью продвижения этих товаров. Некоторые компании и частные предприниматели, осуществляют прямые онлайновые продажи товаров (как материальных, так и информационных) с виртуальных складов или магазинов. Для продвижения своих товаров они используют Direct marketing. Электронная коммерция (е-commerce) и онлайновые продажи товаров - это будущее потребительского рынка. К электронному бизнесу относится бизнес на валютном рынке, рынке ценных бумаг, товарных рынках и рынках драгоценных металлов.

Информация является одним из наиболее ценных ресурсов любой компании, поэтому обеспечение защиты информации является одной из важнейших и приоритетных задач. Безопасность информационной системы - это свойство, заключающее в способности системы обеспечить ее нормальное функционирование, то есть обеспечить целостность и секретность информации. Для обеспечения целостности и конфиденциальности информации необходимо обеспечить защиту информации от случайного уничтожения или несанкционированного доступа к ней. Под целостностью понимается невозможность несанкционированного или случайного уничтожения, а также модификации информации. Под конфиденциальностью информации - невозможность утечки и несанкционированного завладения хранящейся, передаваемой или принимаемой информации. Известны следующие источники угроз безопасности информационных систем:

антропогенные источники, вызванные случайными или преднамеренными действиями субъектов;

техногенные источники, приводящие к отказам и сбоям технических и программных средств из-за устаревших программных и аппаратных средств или ошибок в ПО;

стихийные источники, вызванные природными катаклизмами или форс-мажорными обстоятельствами.

В свою очередь антропогенные источники угроз делятся:

на внутренние (воздействия со стороны сотрудников компании) и внешние (несанкционированное вмешательство посторонних лиц из внешних сетей общего назначения) источники;

на непреднамеренные (случайные) и преднамеренные действия субъектов.

Существует достаточно много возможных направлений утечки информации и путей несанкционированного доступа к ней в системах и сетях:

перехват информации;

модификация информации (исходное сообщение или документ изменяется или подменяется другим и отсылается адресату);

подмена авторства информации (кто-то может послать письмо или документ от вашего имени);

использование недостатков операционных систем и прикладных программных средств;

копирование носителей информации и файлов с преодолением мер защиты;

незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи;

маскировка под зарегистрированного пользователя и присвоение его полномочий;

введение новых пользователей;

внедрение компьютерных вирусов и так далее.

Для обеспечения безопасности информационных систем применяют системы защиты информации, которые представляют собой комплекс организационно - технологических мер, программно - технических средств и правовых норм, направленных на противодействие источникам угроз безопасности информации. При комплексном подходе методы противодействия угрозам интегрируются, создавая архитектуру безопасности систем. Необходимо отметить, что любая системы защиты информации не является полностью безопасной. Всегда приходиться выбирать между уровнем защиты и эффективностью работы информационных систем. К средствам защиты информации ИС от действий субъектов относятся: средства защита информации от несанкционированного доступа; защита информации в компьютерных сетях; криптографическая защита информации; электронная цифровая подпись; защита информации от компьютерных вирусов.

Получение доступа к ресурсам информационной системы предусматривает выполнение трех процедур: идентификация, аутентификация и авторизация. Идентификация - присвоение пользователю (объекту или субъекту ресурсов) уникальных имен и кодов (идентификаторов). Аутентификация - установление подлинности пользователя, представившего идентификатор или проверка того, что лицо или устройство, сообщившее идентификатор является действительно тем, за кого оно себя выдает. Наиболее распространенным способом аутентификации является присвоение пользователю пароля и хранение его в компьютере. Авторизация - проверка полномочий или проверка права пользователя на доступ к конкретным ресурсам и выполнение определенных операций над ними. Авторизация проводится с целью разграничения прав доступа к сетевым и компьютерным ресурсам.

Локальные сети предприятий очень часто подключаются к сети Интернет. Для защиты локальных сетей компаний, как правило, применяются межсетевые экраны - брандмауэры (firewalls). Экран (firewall) - это средство разграничения доступа, которое позволяет разделить сеть на две части (граница проходит между локальной сетью и сетью Интернет) и сформировать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в другую. Экраны могут быть реализованы как аппаратными средствами, так и программными.

Для обеспечения секретности информации применяется ее шифрование или криптография. Для шифрования используется алгоритм или устройство, которое реализует определенный алгоритм. Управление шифрованием осуществляется с помощью изменяющегося кода ключа. Извлечь зашифрованную информацию можно только с помощью ключа. Криптография - это очень эффективный метод, который повышает безопасность передачи данных в компьютерных сетях и при обмене информацией между удаленными компьютерами.

Для исключения возможности модификации исходного сообщения или подмены этого сообщения другим необходимо передавать сообщение вместе с электронной подписью. Электронная цифровая подпись - это последовательность символов, полученная в результате криптографического преобразования исходного сообщения с использованием закрытого ключа и позволяющая определять целостность сообщения и принадлежность его автору при помощи открытого ключа. Сообщение, зашифрованное с помощью закрытого ключа, называется электронной цифровой подписью. Отправитель передает незашифрованное сообщение в исходном виде вместе с цифровой подписью. Получатель с помощью открытого ключа расшифровывает набор символов сообщения из цифровой подписи и сравнивает их с набором символов незашифрованного сообщения. При полном совпадении символов можно утверждать, что полученное сообщение не модифицировано и принадлежит его автору.

Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, которая самостоятельно может создавать свои копии и внедрять их в программы (исполняемые файлы), документы, загрузочные сектора носителей данных и распространяться по каналам связи. В зависимости от среды обитания основными типами компьютерных вирусов являются: программные (поражают файлы с расширением .СОМ и .ЕХЕ) вирусы; загрузочные вирусы; макровирусы; сетевые вирусы. Источниками вирусного заражения могут быть съемные носители и системы телекоммуникаций. К наиболее эффективным и популярным антивирусным программам относятся: Антивирус Касперского 7.0, AVAST, Norton AntiVirus и многие другие.

Лекция 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети.

Вопросы для рассмотрения

Определение и функциональные возможности АРМ. Принципы создания АРМ. Задачи, решаемые на АРМ. Структура АРМ.

Техническое оснащение АРМ специалиста. Локальные и отраслевые сети АРМ.

Вопрос для самостоятельного изучения

Техническое оснащение АРМ специалиста.

Литература: [3], [4], [6], [7]

Возрастающие темпы информатизации общества повышают значение вычислительной техники в управленческих процессах. Использование возможностей современной вычислительной техники для автоматизации процесса обработки информации позволяет увеличить производительность труда, повысить эффективность работы с документами и ускорить обмен управленческой информацией. В настоящее время большое распространение получила концепция распределенных автоматизированных систем управления, направленных на локальную обработку информации. Это позволяет организовать разделение труда управленческого персонала и автоматизировать выполнение им своих функций. Для реализации данной идеи необходимо создание для каждого уровня управления и каждой предметной области автоматизированных рабочих мест на базе персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ).

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — комплекс вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся, непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности. Автоматизированные рабочие места должны создаваться строго в соответствии с их предполагаемым функциональным назначением. Однако общие принципы создания АРМ остаются неизменными, к ним относят: системность; гибкость; устойчивость; эффективность.

Под принципом системности понимается следующее: автоматизированное рабочее место должно представлять собой систему взаимосвязанных компонентов. При этом структура АРМ должна четко соответствовать тем функциям, для выполнения которых создается данное автоматизированное рабочее место.

Принцип гибкости имеет огромное значение при создании современных и эффективно работающих автоматизированных рабочих мест. Данный принцип означает возможность приспособления АРМ к предполагаемой модернизации как программного обеспечения, так и технических средств. В настоящее время, когда скорость устаревания программных и технических средств постоянно растет, соблюдение данного принципа становится одним из важнейших условий при создании АРМ.

Для обеспечения принципа гибкости в реально работающих автоматизированных рабочих местах все подсистемы отдельно взятого АРМ выполняются в виде отдельных, легко заменяемых модулей. Чтобы при замене не возникало проблем несовместимости, все элементы должны быть стандартизированы.

Большое значение имеет принцип устойчивости. Он заключается в выполнении заложенных в АРМ функций, независимо от воздействия как внутренних, так и внешних факторов. При возникновении сбоев работоспособность системы должна быстро восстанавливаться, неполадки отдельных элементов должны легко устраняться.

Принцип эффективности подразумевает, что затраты на создание и эксплуатацию системы не должны превышать экономическую выгоду от ее реализации. Кроме того, при создании АРМ надо учитывать, что его эффективность будет во многом определяться правильным распределением функций и нагрузки между работником и машинными средствами обработки информации, ядром которых является ПЭВМ. Только при соблюдении этих условий АРМ становится средством повышения не только производительности труда и эффективности управления, но и социальной комфортности специалистов.

Практический опыт использования АРМ как одного из элементов распределенных систем управления позволяет выделить следующие требования к эффективно и полноценно функционирующему автоматизированному рабочему месту: своевременное удовлетворение информационных потребности пользователя; минимальное время ответа на запросы пользователя; адаптация к уровню подготовки пользователя и специфике выполняемых им функций; возможность быстрого обучения пользователя основным приемам работы; надежность и простота обслуживания; дружественный интерфейс; возможность работы в составе вычислительной сети.

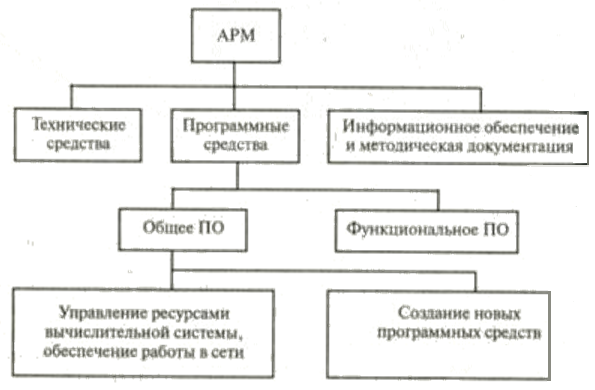

Рассмотрим структуру автоматизированного рабочего места и связи между его составными частями.

Рис. 1 Схема автоматизированного рабочего места

Как показано на схеме, АРМ состоит из технических и программных средств вычислительной техники, а также необходимой методик четкой документации, позволяющей пользователю эффективно взаимодействовать с данными средствами.

Лекция 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном сервисе, в области технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники, в области швейного производства, в коммерческой деятельности.

Вопросы для рассмотрения

Понятие ППП.

Структура и основные компоненты ППП.

Информационные ресурсы: определение, классификация, развитие.

Виды информационных ресурсов.

Поиск документов

Вопрос для самостоятельного изучения

Технология поиска в Интернет (Internet Explorer).

Создание и публикация информационно-рекламного сайта (Ms Publisher, HTML).

Информационные ресурсы в различных областях деятельности.

Литература: [3], [4], [6], [7]

Данный класс программных средств наиболее разнообразен, что обусловлено, прежде всего, широким применением средств компьютерной техники во всех сферах деятельности человека, созданием автоматизированных информационных систем различных предметных областей. Рассмотрим классификацию и типовых представителей прикладного программного обеспечения.

Проблемно-ориентированные ППП (пакеты прикладных программ)

Программные продукты данного класса можно классифицировать по разным признакам:

типам предметных областей;

типам информационным системам;

функциям и комплексам задач, реализуемых программным способом, и др.

Для некоторых предметных областей возможна типизация функций управления, структуры данных и алгоритмов обработки. Это вызвало разработку значительного числа ППП одинакового функционального назначения и, таким образом, создало рынок программных продуктов:

ППП автоматизированного бухгалтерского учета;

ППП финансовой деятельности;

ППП управления персоналом (кадровый учет);

ППП управления материальными запасами;

ППП управления производством;

банковские информационные системы и т. п.

Основные тенденции в области развития проблемно-ориентированных программных средств:

создание программных комплексов в виде автоматизированных рабочих мест (APM) управленческого персонала;

создание интегрированных систем управления предметной областью на базе вычислительных сетей, объединяющих АРМы в единый программный комплекс с архитектурой "клиент – сервер";

организация данных больших информационных систем в виде распределенной базы данных в сети ЭВМ;

наличие простых языковых средств конечного пользователя для запросов к базе данных;

создание программного обеспечения, позволяющего настраивать функции обработки данных конечными пользователями (без участия программистов);

защита программ и данных от несанкционированного доступа (парольная защита на уровне функций, режимов работы, данных).

Для подобного класса программ высоки требования к оперативности обработки данных (например, пропускная способность для банковских систем должна составлять несколько сот транзакций в секунду). Велики объемы хранимой информации, что обусловливает повышенные требования к средствам администрирования данных БД (актуализации, копирования, обеспечения производительности обработки данных). Наиболее важно для данного класса программных продуктов создание дружественного интерфейса для конечных пользователей. Данный класс программных продуктов развивается как в плане реализуемых ими функций, так и в плане используемого для их создания инструментария разработчика. Со временем границы компьютеризации информационных систем, как правило, расширяются, что приводит к изменению функций существующих ППП.

ППП автоматизированного проектирования

Программы этого класса предназначены для поддержания работы конструкторов и технологов, занимающихся построением чертежей, схем, диаграмм, графическим модулированием и конструированием, созданием библиотеки стандартных элементов чертежей и их многократным использованием, созданием демонстрационных иллюстраций и мультфильмов. Отличительными особенностями этого класса программных продуктов являются высокие требования к технической части системы обработки данных, наличие библиотек встроенных функций, объектов, интерфейсов с графическими системами и базами данных.

ППП общего назначения

Данный класс содержит широкий перечень программных продуктов, поддерживающих преимущественно информационные технологии конечных пользователей. Кроме конечных пользователей, этими программными продуктами, благодаря встроенным средствам технологии программирования, могут пользоваться и программисты для создания усложненных программ обработки данных. Представители данного класса программных продуктов – настольные системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие организацию и хранение локальных баз данных на автономно работающих компьютерах, либо централизованное хранение баз данных на файл-сервере и сетевой доступ к ним. В настоящее время наиболее широко представлены реляционные СУБД для персональных компьютеров, осуществляющие:

работу с базой данных через экранные формы;

организацию запросов на поиск данных с помощью специальных языков запросов высокого уровня;

генерацию отчётов различной структуры данных с подведением промежуточных и окончательных итогов;

вычислительную обработку путём использования встроенных функций, программ, написанных с использованием языков программирования и макрокоманд.

Пользовательские приложения (прикладные программы), функционирующие в среде СУБД, создаются по типу меню работы конечного пользователя, каждая команда которого обеспечивает автоматизированное выполнение определенной функции. В современных СУБД (например, в СУБД Access 2.0) содержатся элементы CASE-технологии проектирования, в частности:

визуализирована схема баз данных;

осуществлена автоматическая поддержка целостности баз данных при различных видах обработки (включение, удаление или модификация данных баз данных);

предоставляются так называемые "мастера", обеспечивающие поддержку процесса проектирования (режим "конструктор") – "мастер таблиц", "мастер форм", "мастер отчётов", "построитель меню" и т. п.;

созданы для широкого использования прототипы (шаблоны) структур баз данных, форм, отчетов и т. д.

Всё это свидетельствует о расширении функциональных возможностей СУБД как инструментального средства для создания приложений.

Серверы баз данных – успешно развивающийся вид программного обеспечения, предназначенный для создания и использования при работе в сети интегрированных баз данных в архитектуре "клиент – сервер". Многопользовательские СУБД (типа Paradox, Access, FoxPro и др.) в сетевом варианте обработки данных хранят информацию на файл-сервере – специально выделенном компьютере в централизованном виде, но сама обработка данных ведется на рабочих станциях. Серверы баз данных, напротив, всю обработку данных (хранение, поиск, извлечение и передачу клиенту) выполняют самостоятельно, одновременно обеспечивая данными большое число пользователей сети. Общим для различных видов серверов баз данных является использование реляционного языка SQL (Structured Query Language) для реализации запросов к данным. Большинство серверов баз данных может использовать одновременно несколько платформ (Windows NT, Unix, OS/2 и др.), поддерживает широкий спектр протоколов передачи данных (IPX, TCP/IP, X.25 и др.).

Некоторые серверы реализуют распределенное хранение информации в сети, поддерживают интерфейсы на уровне вызова типа:

ODBC – Open Data Base Connectivity – для доступа к разнородным базам данных;

DAL – Data Access Language – для создания запроса на выборку данных, распределённых в сети;

SAG/CLI – SQL Access Group/Call Level Interface – для распределенных запросов и др.

Самыми большими проблемами применения серверов баз данных являются обеспечение целостности (непротиворечивости) баз данных, решение вопроса, связанного с дублированием (тиражированием) данных по узлам сети и их синхронным обновлением.

Генераторы (серверы) отчётов – программные средства, имеющие самостоятельное направление развития, обеспечивающие реализацию запросов и формирование отчётов в печатном или экранном виде в условиях сети с архитектурой "клиент – сервер".

Сервер отчётов подключается к серверу баз данных, используя все уровни передач и драйверы сервера баз данных. Серверы отчётов включают:

программы планирования используются для учёта времени для формирования отчётов по требованию пользователей, составления расписания выдачи и распространения отчётов по сети;

программы управления очередью запросов на формирование отчётов;

программы ведения словаря пользователей для разграничения доступа к сформированным отчётам;

программы ведения архива отчётов и др.

Подготовленные отчёты рассылаются клиентам по электронной почте или с помощью другого транспортного агента. Серверы отчетов обычно поддерживают разнородные платформы, тем самым они эффективно работают в неоднородных вычислительных сетях.

Текстовые процессоры – программы, используемые для автоматического форматирования документов, вставки рисованных объектов и графики в текст, составления оглавлений и указателей, проверки орфографии, шрифтового оформления, подготовки шаблонов документов. Примером развития данного направления программных продуктов являются издательские системы.

Табличный процессор – программы для вычислений силами конечного пользователя; средства деловой графики, программы специализированной обработки (встроенные функции, работа с базами данных, статистическая обработка данных и др.).

Средства презентационной графики – специализированные программы, предназначенные для создания изображений и их показа на экране, подготовки слайд-фильмов, мультфильмов, видеофильмов, их редактирования, определения порядка следования изображений. Презентация может включать показ диаграмм и графиков. Все программы презентационной графики условно делятся на программы для подготовки слайд-шоу и программы для подготовки мультимедиа-презентации. Для работы этих программ необходимо также наличие специализированного оборудования – LCD (Liquid Crystal Desktop) – жидкокристаллической проекционной панели, которая просвечивается проектором для вывода изображения на экран, видеотехника. Презентация требует предварительного составления плана показа. Для каждого слайда выполняется проектирование: определяются содержание слайда, размер, состав элементов, способы их оформления и т. п. Данные для использования в слайдах можно готовить как вручную, так и получать в результате обмена из других программных систем.

Интегрированные пакеты – набор нескольких программных продуктов, функционально дополняющих друг друга, поддерживающих единые информационные технологии, реализованные на общей вычислительной и операционной платформе. Наиболее распространены интегрированные пакеты, компонентами которых являются:

СУБД;

текстовый редактор;

табличный процессор;

органайзер;

средства поддержки электронной почты;

программы создания презентаций;

графический редактор.

Компоненты интегрированных пакетов могут работать изолированно друг от друга, но основные достоинства интегрированных пакетов проявляются при их разумном сочетании друг с другом. Пользователи интегрированных пакетов имеют унифицированный для различных компонентов интерфейс, тем самым обеспечивается относительная легкость процесса их освоения. Отличительными особенностями данного класса программных средств являются:

полнота информационных технологий для конечных пользователей;

однотипный интерфейс конечного пользователя для всех программ, входящих в состав интегрированного пакета – общие команды в меню, стандартные пиктограммы одних и тех же функций (сохранение на диске, печать, проверка орфографии, шрифтовые оформления и т. п.), стандартное построение и работа с диалоговыми окнами и др.;

общий сервис для программ интегрированного пакета (например, словарь и средства орфографии для проверки правописания, построитель диаграмм, конвертер данных и др.);

легкость обмена и ссылок на объекты, созданные программами интегрированного пакета (применяется два метода: DDE – динамический обмен данными и OLE – динамическая компоновка объектами), единообразный перенос объектов (метод drag-and-drop);

наличие единой языковой платформы для разбора макрокоманд, пользовательских программ;

возможность создания документов, интегрирующих в себе возможности различных программ, входящих в состав интегрированного пакета. Интегрированные пакеты эффективны и при групповой работе в сети многих пользователей. Так, из прикладной программы, в которой работает пользователь, можно отправить документы и файлы данных другому пользователю, при этом поддерживаются стандарты передачи данных в виде объектов по сети или через электронную почту.

Методо-ориентированные ППП

Данный класс включает программные продукты, обеспечивающие, независимо от предметной области и функции информационных систем, математические, статические и другие методы решения задач. Наиболее распространены методы математического программирования, решение дифференциальных уравнений, имитационного моделирования, исследования операций. Методы статистической обработки и анализа данных (описательная статистика, регрессионный анализ, прогнозирование значений технико-экономических показателей и т. п.) имеют широкое применение. Так, современные табличные процессоры значительно расширили набор встроенных функций, реализующих статистическую обработку и информационные технологии статистического анализа. Вместе с тем необходимость в использовании специализированных программных средств статистической обработки, обеспечивающих высокую точность и многообразие статистических методов, также растёт. На базе методов сетевого планирования с экономическими показателями проекта, формированием отчётов различного вида оформилось новое направление программных средств – управление проектами, пользователями этих программ являются менеджеры проектов.

Офисные ППП

Данный класс программных продуктов включает программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса:

Органайзеры (планировщики) – программное обеспечение для планирования рабочего времени, составления протоколов встреч, расписаний, ведения записной и телефонной книжки. В состав программ-органайзеров входят: калькулятор, записная книжка, часы, календарь и т. п. Наиболее часто подобное программное обеспечение разрабатывается для ноутбуков, персональных компьютеров блокнотного типа.

Программы-переводчики, средства проверки орфографии и распознавания текста включают:

программы-переводчики, предназначенные для создания подстрочника исходного текста на указанном языке;

словари орфографии, используемые при проверке текстов;

словари синонимов, используемые для стилевой правки текстов;

программы для распознавания считанной сканерами информации и преобразования в текстовое представление. К ним относятся:

ППП OCR Cunei Form 2.0 – обеспечивает распознавание смешанных русско-английских текстов, в формате RTF сохраняется как текст, так и иллюстрации;

ППП OCR Tiger – шрифтовая обучаемая система распознавания русского языка с возможностью автоматического выбора шрифта из библиотеки, обеспечивает многостраничный ввод текстов;

ППП Stylus Lingvo Office – реализует весь цикл «от листа до листа» – с помощью сканера осуществляется считывание текстового изображения, находящегося на печатном листе; FineReader осуществляет распознавание оптических образов и запись считанной информации в текстовом виде; Stylus for Windows выполняет перевод на указанный язык; корректор орфографии Lingvo Corrector и резидентный словарь Lingvo осуществляет проверку и правку. Результат перевода представляется в формате текстового редактора Word for Windows.

Коммуникационные ППП – предназначены для организации взаимодействия пользователя с удаленными абонентами информационной сети. В условиях развития глобальной информационной сети Internet появился новый класс программного обеспечения – браузеры, средства создания WWW-страниц. Они различаются возможностями поддержки языка HTML, использованием цвета при оформлении фона, текста, форматированием текста, использованием графических форматов изображений, таблиц, фонового звука, мультипликации и т. п. Большинство браузеров используют язык Java. Электронная почта также становится обязательным компонентом офисных ППП. Наиболее широко распространенные ППП электронной почты: Eudora 2.1.2 (Qualcomm); Pegasys Mail 2.4 (David Haris); DML (DEMOS). Они различаются платформами, на которых работают (DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, Macintosh), ценой и условиями распространения, поддерживаемыми транспортными протоколами, интерфейсом с сетями. Электронная почта должна обеспечивать шифрование передаваемой информации, факсимиле подписи, проверку орфографии на любом из языков, управление сообщениями по электронной почте (оповещение о новой почте, организация почтовых ящиков, поиск, цитирование корреспонденции и т. д.).

Настольные издательские системы

Данный класс программ включает программы, обеспечивающие информационную технологию компьютерной издательской деятельности:

форматирование и редактирование текстов;

автоматическую разбивку текста на страницы;

создание заголовков;

компьютерную верстку печатной страницы;

монтирование графики;

подготовку иллюстраций и т. п.

ППП Adobe Page Maker 6.0 обеспечивает подготовку многостраничных цветных публикаций, гибкий дизайн страниц, высококачественную печать. Расширены возможности по верстке: неограниченное число страниц-шаблонов, которые могут использоваться в одной публикации; применение различных эффектов к цветным изображениям; настройка резкости и регулировка цветов в импортированных файлах; возможно закрепление расположения объектов на странице, автоматическое выравнивание объектов. Разработаны и включены новые цветовые библиотеки, используются новые технологии HiFi Color и PANTONE Hexachrome, которые расширяют цветовую гамму традиционной офсетной печати.

Программные средства мультимедиа

Этот класс программных продуктов является относительно новым, он сформировался в связи с изменением среды обработки данных, появлением лазерных дисков высокой плотности записи с хорошими техническими параметрами по доступным ценам, расширением состава периферийного оборудования, подключаемого к персональному компьютеру, развитием сетевой технологии обработки, появлением региональных и глобальных информационных сетей, располагающих мощными информационными ресурсами. Основное назначение программных продуктов мультимедиа – создание и использование аудио- и видеоинформации для расширения информационного пространства пользователя. Программные продукты мультимедиа заняли лидирующее положение на рынке в сфере библиотечного информационного обслуживания, процесса обучения, организации досуга. Базы данных компьютерных изображений произведений искусства, библиотеки звуковых записей и будут составлять основу для прикладных обучающих систем, компьютерных игр, библиотечных каталогов и фондов.

Системы искусственного интеллекта

Данный класс программных продуктов реализует отдельные функции интеллекта человека. Основными компонентами систем искусственного интеллекта являются база знаний, интеллектуальный интерфейс с пользователем и программа формирования логических выводов. Их разработка идет по следующим направлениям:

программы-оболочки для создания экспертных систем путем наполнения баз знаний и правил логического вывода;

готовые экспертные системы для принятия решений в рамках определенных предметных областей;

системы управления базами знаний для поддержания семантических моделей (процедуральной, семантической сети, фреймовой, продукционной и др.).

Как правило, интеллектуальный интерфейс включает:

диалоговый процессор на естественном языке;

планировщик, преобразующий описание задачи в программу решения на основе информации базы знаний;

монитор, осуществляющий управление компонентами интерфейса.

Понятие ППП

Многочисленные программные средства для решения различных типов вычислительных задач можно разделить на 4 группы:

отдельные прикладные программы;

библиотеки прикладных программ;

пакеты прикладных программ;

интегрированные программные системы.

Рассмотрим по порядку каждую из этих групп. Отдельная прикладная программа пишется, как правило, на некотором универсальном языке программирования (Паскаль и т.п.) и предназначается для решения конкретной прикладной задачи. Примерами могут служить программа решения системы линейных алгебраических уравнений тем или иным численным методом, программа вычисления собственных значений матрицы и т. д. Авторами таких программ являются прикладные программисты, специализирующиеся: в соответствующих предметных областях. Прикладная программа может быть реализована в" виде набора модулей, каждый из которых выполняет некоторую самостоятельную функцию. Например, программа вычисления собственных значений матрицы может включать модули, - реализующие преобразования матрицы из одной, формы представления в другую ввод и вывод данных, обработку аварийных ситуаций с выдачей диагностических сообщений пользователю и другие действия.

Библиотека представляет собой набор отдельных программ, каждая из которых решает некоторую прикладную задачу или выполняет определенные вспомогательные функции (управление памятью, обмен с внешними устройствами и т.п.). Библиотеки программ зарекомендовали себя эффективным средством решения вычислительных задач. Они интенсивно используются при решении научных и инженерных задач с помощью ЭВМ. Условно их можно разделить на библиотеки широкого применения и специализированные библиотеки.

Программы, входящие в состав библиотеки широкого применения, предназначены для решения задач из различных предметных областей.

Специализированные библиотеки ориентированы на решение отдельных, порой достаточно узких, классов задач.

Переход от разработки отдельных прикладных программ к созданию библиотек программ поставил перед разработчиками ряд проблем как системного, так и прикладного характера. К числу основных проблем, возникающих на различных этапах конструирования библиотеки, относятся проблемы систематизации, документирования, тестирования и переносимости.

Проблема систематизации состоит в разбиении библиотеки на разделы и подразделы в соответствии с классификацией зада предметной области и методов их решения. Сюда входит выбор единых правил наименования программ (с учетом модификации и развития библиотеки), единых форм представления и наименования математически сходных объектов, единой схемы контроля ошибок и т. д. Проблема документирования заключается в составлении единых правил описания программ библиотеки. Наличие качественной документации существенно упрощает доступ к отдельным программам, организацию взаимодействия между программами, включение новых программ. Важную роль при решении указанной проблемы играют средства автоматизации документирования, обеспечивающие широкое применение шаблонов (для титульных листов, фрагментов текста и т. п.), использование текстов программ библиотеки для автоматизированного составления документации и т. д.

Тестирование библиотеки состоит в проверке программ на специально подготовленных тестовых данных. Результаты тестирования в большой мере зависят от правильности и полноты набора тестов. Тестирование, в частности, включает проверку соответствия текста программы выбранному стандарту языка программирования, определение области применимости программы и качестве диагностического аппарата, выявление разнообразных количественных характеристик, программы (скорость работы, точность получаемых результатов и т. п.) сравнение с другими программами для решения той же задачи.

Проблема переносимости состоит в разработке методов и средств, обеспечивающих возможность использования программ библиотеки в различных вычислительных условиях (на различных.типах ЭВМ, в различных операционных системах и т.д.) Эта проблема включает в себя такие аспекты, как следование стандарту языка программирования, организация работы с машинно-зависимыми константами, создание инструментальных средств, позволяющих автоматизировать перенос программ из одной вычислительной среды в другую. Доступ к программам библиотеки осуществляется с использованием штатных средств того или иного языка программирования. Разработка библиотек программ обычно осуществляется силами прикладных программистов. При этом нередко в библиотеку включаются программы, написанные в разное время и разными авторами. Отсутствие в составе библиотеки специализированного системного обеспечения позволяет в большинстве случаев при ее конструировании обойтись без какой-либо существенной помощи системных программистов (они могут привлекаться, например, для написания лишь отдельных служебных программ). Таким образом, характерной особенностью библиотек программ является отсутствие проблемно-ориентированного входного языка и достаточно развитого системного обеспечения. Как правило, библиотеки программ ориентированы на типовые задачи предметной области и не содержат средств решения специфических прикладных задач (в первую очередь это относится к библиотекам широкого применения, программы которых могут использоваться для решения задач из различных предметных областей).

Перейдем теперь к рассмотрению пакетов прикладных программ (ППП) как самостоятельной формы прикладного программного обеспечения. Для этого прежде всего необходимо уточнить само понятие пакета. В настоящее время не существует признанной всеми специалистами единой точки зрения по этому вопросу. Отсутствует также единая терминология в пакетной проблематике. Это объясняется прежде всего новизной данного научного направления, которое сложилось, в основном за последние 30 лет (приблизительно с начала 70-х годов). Кроме того, различные определения ППП рассматривают это понятие с разных точек зрения, выделяя те или иные функциональные или структурные особенности пакетов. ППП определяется и как совокупность программ для решения определенного класса задач, к которой обращаются при помощи простой символики (языка) и как совокупность программ, совместимых по структуре данных, способам управления, объединяемых общностью функционального назначениями представляющих собой средство решения класса задач определенным кругом пользователей. При этом под классом задач понимается множество прикладных проблем, обладающих общностью применяемых алгоритмов и информационных массивов, а также определение пакета как комплекса взаимосвязанных программ, обладающих специальной организацией, которая обеспечивает значительное повышение производительности труда программистов и пользователей пакета. В данном случае не делается попытки выделить ППП среди других форм программного обеспечения ЭВМ. Будем считать пакетом программ любой комплекс, ориентированный на решение некоторого класса задач. Формально такое определение не исключает из числа пакетов и библиотеки программ. Однако сложившееся на сегодняшний день представление о ППП как о самостоятельной форме программного обеспечения, позволяет указать на ряд характерных отличительных особенностей пакетов. Одной из главных особенностей является ориентация ППП не на отдельную задачу, а на некоторый класс задач, включающий и специфические задачи предметной области. Отсюда следует необходимость, модульной организации ППП как основного технологического принципа его конструирования. Суть этого принципа состоит в оформлении общих фрагментов используемых алгоритмов в виде самостоятельных модулей. Решение сформулированной пользователем задачи осуществляется некоторой "цепочкой" таких модулей. Другой особенностью ППП является наличие в его составе специализированных языковых средств, обеспечивающих удобную работу пользователя с пакетом. Как правило, развитый пакет обладает несколькими входными языками, ориентированными на выполнение различных функций и различные типы пользователей. Язык может предназначаться для формулировки исходной задачи, описания алгоритма решения и начальных данных, организации доступа и поддержания базы данных или информационной базы ППП, разработки программных модулей, описания модели предметной области, управления процессом решения в диалоговом режиме и других целей.

Еще одна особенность ППП состоит в наличии специальных системных средств, обеспечивавших принятую в предметной области дисциплину работы. К их числу относятся специализированные банки данных, средства информационного обеспечения, средства взаимодействия пакета с операционной системой и т. п. Наконец, интегрированной программной системой назовем комплекс программ, элементами которого являются различные пакеты и библиотеки программ. Примером служат системы автоматизированного проектирования, имеющие в своем составе несколько ППП различного назначения. Часто в подобной системе решаются задачи, относящиеся к различным классам или даже к различным предметным областям. Следует указать на отсутствие четких и однозначных границ между перечисленными формами прикладного программного обеспечения. Так, отдельная прикладная программа, ориентированная на решение класса задач и оформленная в виде совокупности модулей может рассматриваться как библиотека или даже пакет программ несмотря на отсутствие специализированных языковых и системных средств. Переход от создания библиотек программ к разработке ППП был вызван целым рядом причин. К их числу прежде всего относится резкое увеличение возможностей ЭВМ. Это привело к значительному усложнению системного обеспечения вычислительных машин. Произошли существенные изменения в большинстве областей применения ЭВМ.

В конце ХХ века возникает понятие "информационные ресурсы". В информационном обществе все большее внимание уделяется не традиционным видам ресурсов (материальные, природные, трудовые, финансовые, энергетические и т.д.), а информационным, которые приобретают первостепенную значимость. Сегодня овладение информационными ресурсами рассматривается как экономическая категория. Введение термина "информационный ресурс" вызвало достаточно много дискуссий. С принятием Федерального закона "Об информации, информатизации и защите информации" большая часть неопределенности была снята. Сегодня принято следующее определение понятия "информационные ресурсы".

Информационные ресурсы - это совокупность данных, организованных для получения достоверной информации в самых разных областях знаний и практической деятельности. Законодательство Российской Федерации под информационными ресурсами подразумевает отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах.

Ресурсы определяют как запасы, источники чего-либо.

В современном мире объем информации увеличивается лавинообразно. Все труднее становится выбрать из нее ту, которая более всего отвечает существующему запросу. Различают пертинентную и релевантную информацию. Релевантная информация (от англ. Relevance - соответствующий). Означает соответствие между желаемой и действительно получаемой информацией. Релевантность можно представить так же, как меру близости между реально полученными документами и тем, что следовало бы получить из системы. Различают содержательную и формальную релевантности. Для каждой поисковой системы величина релевантности является внутренней информацией и вычисляется по свои внутренним правилам. При этом общей формулы вычисления релевантности не существует. Каждая поисковая система ориентируется на собственные методики и определения.

Релевантный документ может быть непертинентным и наоборот. Пертинентная информация. (от англ. "pertinent" - "относящийся к делу", "подходящий по сути"). Говорят о пертинетности информации, т.е. соответствии полученной информация информационным потребностям пользователя. Пертинентность измеряется степенью соответствия между ожиданиями пользователя и результатами поиска, которая определяется как отношение объема полезной для пользователя информации к общему объему полученной информации, найденной поисковой системой. На практике цель найти только пертинентные документы недостижима. Часто пользователь может оценить пертинетность документа только в сравнении с другими документами, преодолев так называемый "информационный шум". Практика свидетельствует, что когда количество непертинентных документов по запросу лежит в границах от 10 % до 30 % результат считается удовлетворительным. Поисковые системы различаются по степени пертинентности предоставляемой информации.

Информационные ресурсы подразделяются по классам собираемой информации.

К первично собираемой информации, т.е. той, которая отражает специфику ее источника, области или сферы создания, возникновения, относится информация, образующаяся самостоятельно в природных условиях (например, количество колец на спиле дерева, свидетельствует о его возрасте). Информация о количественных и качественных характеристиках разных социальных процессов образуют класс "снимаемой информации". Выделенные по этому признаку информационные ресурсы можно классифицировать как естественные, производственные, социально-экономические. Например, информация о росте населения.

Другой класс информационного ресурса образуют сведения, данные, получаемые искусственно в процессе научно-исследовательской деятельности, а также любой творческой работы. Она базируется на обработке уже имеющейся информации по специальным параметрам и моделям (математическая обработка, логическая, семантическая и т.д.). К этому же классу относятся и объекты, создаваемые как авторские произведения в области литературы, искусства. Важным компонентом этих ресурсов является информация, получаемая в результате интеллектуальной деятельности человека. Выделяется вторичная информация, возникающая на основе переработки уже имеющейся информации, и новая, фиксирующая то, что человечество до сих пор не знало. Сюда относятся открытия, прогнозы в области различных социальных и природных процессов.

К информационным ресурсам относятся: библиотеки, архивы, базы данных, СМИ и т.п.) и информационные сервисы (Информационные сервисы - это группа сайтов, на которых можно воспользоваться разнообразными сервисными услугами: электронной почтой, блогом, а также познакомиться с механизмом его ведения, поиском, различными каталогами, словарями, справочниками, прогнозом погоды, телепрограммой, курсами валют и т.д. Пример: http://yandex.ru, http://rambler.ru , http://aport.ru) и т.п.

Развитие мировых информационных ресурсов позволило:

- превратить деятельность по оказанию информационных услуг (получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов - совокупности данных, сформированную производителем для распространения в вещественной или невещественной форме) в глобальную человеческую деятельность;

- сформировать мировой и внутригосударственный рынок информационных услуг;

- образовать всевозможные базы данных ресурсов регионов и государств, к которым возможен сравнительно недорогой доступ;

- повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в фирмах, банках, биржах, промышленности, торговли и др. за счет своевременного использования необходимой информации.

По существующей классификации, информационные ресурсы могут быть государственными и негосударственными и как элемент состава имущества находятся в собственности граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

Существуют следующие виды информационных ресурсов:

1) Средства массовой информации. К ним относятся различного рода новостные и семантические сайты (или электронные версии СМИ). Их отличительной чертой является высокий уровень посещаемости (например, сайт НТВ, "Вести" и т.п.), быстрая смена информации, наличие видеоряда на сайте.

2) Электронные библиотеки. Электронная библиотека - распределенная информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользователя виде.

3) Электронные базы данных. В самом общем смысле база данных - это набор надписей и файлов, специальным образом организованных. Один из типов баз данных - это документы, набранные при помощи текстовых редакторов и сгруппированные по темам. Другой тип - это файлы с электронными таблицами, которые объединены в группы по характеру их использования.

4) Сайты. Корпоративный сайт - это Интернет-ресурс, посвященный какой-то организации, фирме, предприятию. Как правило, он знакомит пользователей с фирмой, направлениями и видами ее деятельности, отражает различные справочные материалы: прайс-листы, условия поставок и оплаты; рекламную информацию: наличие сертификатов качества, участие в выставках, публикации в прессе т.п.; контактную информацию.

5) Сервисы - это группа сайтов, на которых можно воспользоваться разнообразными сервисными услугами: электронным почтовым ящиком, блогом (а также познакомиться с правилами его ведения), поиском, различными каталогами, словарями, справочниками, прогнозом погоды, телепрограммой, курсами валют и т.д. Например, Яндекс, Рамблер и т.п.

Информационный портал - это веб-сайт, организованный как многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов, обновление которого происходит в реальном времени. Примером информационного портала может служить портал информационной поддержки единого государственного экзамена http://www1.ege.edu.ru/content/view/14/35/.

Можно говорить также о делении информационных ресурсов по другим признакам. А именно:

По целевому предназначению: личные, корпоративные, СМИ, бизнес, образовательные, политика, учреждения и организации, сервисы и услуги, доски объявлений, культура, чаты, хранилища ПО, спорт, отдых, изображения и фото, развлекательные порталы.

По способу представления: Web-страницы, базы данных, файловые серверы, телеконференции.

По виду носителя

твердая копия (книга, газета, рукопись и т.д.)

на машиночитаемых носителях (кино- фотопленка, аудио- и видеозапись, данные на винчестере компьютера, дискете, CD, флэш и т.д.)

на канале связи (TV, радио)

По способу организации хранения и использования

документы на традиционных носителях (книги, газеты, журналы)

массив документов

фонд документов

архив

автоматизированные формы

По форме собственности

общероссийское национальное достояние

государственная собственность

собственность субъектов РФ (в том числе муниципальная)

частная (личная, корпоративная) собственность

По содержанию: тематическая информация, научные публикации, рекламная информация, справочная информация, новости, вторичная (библиографическая) информация.

По национально-территориальному признаку.

Информационные ресурсы делятся по языковому признаку и географической территории.

По языковому признаку. Основным языком в сети Интернет является английский, но практически все основные языки мира представлены в Сети. Некоторые из сайтов поддерживают несколько языков - на выбор пользователя.

По географическому признаку. Информационный ресурс в большинстве случаев принадлежит какой-либо организации, расположенной и осуществляющей свою деятельность на определенной территории, подчиняющейся ее законам. Информация в некоторых случаях может быть предназначена для аудитории, находящейся преимущественно в пределах региона. Таковы, например, сайты объявлений. Навряд ли информация о купле-продаже в Костроме интересна жителю Вологды. Доступ к этим ресурсам возможен из любой точки, независимо от места нахождения пользователя.

Пользователь обращается к информационным ресурсам для нахождения необходимой ему информации. При этом под поиском понимается получение и выполнение запросов пользователей. Ранжирование результатов поиска, как правило, основывается на степени релевантности документа запросу. Однако возможно использование других критериев (таких как новизна документа).

В зависимости от поисковой системы в ней могут быть предусмотрены следующие настройки функции поиска:

- Фактографический поиск. В фактографическом поиске отыскивается конкретная информация, имеющая характер конкретных фактических сведений. Соответственно фактографический поиск предполагает выявление самих фактов, данных, а не сведений о ресурсах, при помощи которых этот поиск может быть осуществлен. Пример: "Какой город является столицей Австрии?" Обеспечение такой функциональности поисковой системой подразумевает обработку вопроса на естественном языке, его переформулировку в стандартные запросы для данной системы, нахождение документа, содержащего нужный фрагмент и извлечение ответа.

Уточнение запроса поиска. В случае, когда пользователь недостаточно хорошо сформулировал запрос (поисковая система не нашла релевантной информации), его уточнение может значительно повысить качество поиска. Одним из наиболее известных подходов к уточнению запросов является их расширение за счет добавления новых термов. Это расширение может осуществляться как при помощи пользователя, например, на основе механизма обратной связи (кнопка "найти похожие документы"), так и полностью автоматически, например, путем анализа локального контекста, допускается также использование логических операторов. Например, в Яндексе и схожих с ним информационных сервисах предусмотрена функция "Искать в найденном". Она используется в том случае, если по запросу получено большое количество документов. При уточнении запроса (его конкретизации) будут отфильтрованы только те из них, которые будут отвечать уточнению.

- Поиск по категориям. Поиск по категориям является типичным примером сужения области поиска для повышения его качества. Самым распространенным подходом является предоставление пользователю составленной иерархии проиндексированных системой документов, например, по тематическому признаку. Другие подходы основываются на расширении запроса пользователя и фильтрации результатов поиска согласно желаемой категории. Например, в информационно- аналитической базе данных ISI Emerging Markets поиск может осуществлять по следующим категориям: по разделу, по российским СМИ, по финансовым рынкам, по макроэкономике.

Кроме того, сами информационные ресурсы могут подразделяться по разным признакам:

Поиск по полноте отражения информации. Выделяются полнотекстовые и реферативные) и библиографические информационные ресурсы.

- Поиск по тематике информации: политематические (универсальные) и тематические. Пример: Политематическая база данных АРБИКОН http://www.arbicon.ru/services/. Тематическая база данных: Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, тематика сельскохозяйственная, в т.ч. экономика сельского хозяйства http://www.cnshb.ru/.

- Поиск по глубине архива. Глубина архивирования данных определяется периодом записи. Например: БД ведется с 1998 г.

- Поиск по режиму доступа

открытая информация (без ограничения)

информация ограниченного доступа

государственная тайна

конфиденциальная и приравненная к ней информация

локальный

удаленный

Свободный доступ подразумевает, что воспользоваться базой данных может любой пользователь с любого компьютера в удобное для него время. Примером ресурса свободного доступа может служить база данных Института научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/

- Доступ по подписке - доступ к базе данных предоставляется на договорной основе. Ресурсом по подписке - БД ВИНИТИ (Всесоюзный институт научно-технической информации www.viniti.ru)

Главное для пользователя при обращении к информационным ресурсам различного уровня - это возможность как можно быстрее найти необходимую ему информацию. Для этого в поисковых системах применяют индексирование и нормализацию документов. Под нормализацией документа подразумевается приведение его к виду, стандартному для данной системы. Применяется с целью распознавания его в системе документов.

Индексирование - поиск не напрямую по документам из имеющихся в базе данных, а по информации о них, расположенной в избыточной индексной структуре. Для индексирования текстов используют несколько способов: инвертированный файл), файл сигнатур, хэширование, различные виды деревьев для многомерного индексирования и т.п.

Лекция 4. Интегрированные информационные системы.

Вопросы для рассмотрения

1. Понятие интегрированных информационных систем. Общая информация о назначении, составе и особенностях организации интегрированных информационных систем.

2. Интегрированные информационные системы в различных областях. Системы ERP (системы Enterprise Resources Planning - Планирования Ресурсов Предприятия).

Вопрос для самостоятельного изучения

1. Интегрированные информационные системы в различных областях деятельности.

Литература: [1] -[7]

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность информации, программных и технических средств, персонала, информационных технологий и менеджмента для решения определенного перечня функциональных задач с целью информационной поддержки пользователей.

Современные автоматизированные интегрированные информационные системы имеют качественное отличие от специализированных автоматизированных информационных систем существовавших ранее. Десять - пятнадцать лет назад существовало два вида систем, которые отличались друг от друга. Первый класс образовывали системы, предназначенные для обработки данных: системы обработки данных (СОД), автоматизированные системы управления (АСУ). Впоследствии эти системы были интегрированы в единый класс систем обработки данных и управления (СОДУ). Другой класс образовывали специализированные системы, предназначенные, преимущественно, для хранения информации. Первоначально эти системы были не автоматизированы, и их целью было создание картотек и упорядочение большого объема информации содержащейся в архивах. Первые "информационные системы" - (ИС) - были полуавтоматизированы. Развитие компьютерной технологии и вычислительной техники привело к созданию автоматизированных информационных систем (АИС), основными функциями которых были организация хранения информации и организация эффективных запросов к хранимой информации. Архивы дальнейшее развитие автоматизированных технологий привело к появлению баз данных (БД) и экспертных систем (ЭС), которые стали составными частями АИС. В настоящее время базы данных служат основой хранения информации во многих автоматизированных информационных системах и в первую очередь в интегрированных. Развитие технологий искусственного интеллекта и интеллектуальной обработки данных, привело к появлению "экспертных систем" - (ЭС). Главное отличие ЭС от БД - заключается в способности принимать решения несанкционированное пользователем. Современные автоматизированные интегрированные информационные системы (АИИС) должны обладать свойствами систем двух вышерассмот-ренных классов, т.е. они должны обладать возможностью обработки данных и методами ее эффективного хранения. Элементом (системы) называют простейшую структурную составляющую системы, которая в рамках данной системы не структуризуется. Любая современная автоматизированная интегрированная информационная система в обязательном порядке включает совокупность подсистем, соответствующих обычным специализированным автоматизированным информационным системам (АИС) или системам обработки данных и управления (СОДУ).

Типовая интегрированная информационная система включает следующие подсистемы: подсистему сбора; подсистему хранения данных (чаще всего это база данных или экспертная система); подсистему обработки данных (моделирования); подсистему представления информации; телекоммуникационную подсистему. Наличие этих подсистем определяет различные аспекты интеграции данных и методов обработки. Это - интеграция исходных данных, интеграция технологий сбора, интеграция данных для хранения и моделирования, интеграция технологий обработки, интеграция технологий хранения, интеграция данных для представления и передачи, интеграция технологий представления информации. Интеграцией (в системе или систем) называют восстановление и (или) повышение качественного уровня взаимосвязей между элементами системы, а также процесс создания из нескольких разнородных систем единой системы, с целью исключения (до технически необходимого минимума) функциональной и структурной избыточности и повышения общей эффективности функционирования.

В современных АИИС следует различать два дополняющих друг друга вида интегрирования: интеграцию технологий; интеграцию данных. Интеграция технологий означает разработку комплекса технологий сложной на основе некой базовой технологии. Интеграция данных означает создание информационной основы с комплексным согласованием всех данных для оптимального использования. Интеграция данных означает также, что для создания информационной основы выбирают определенный класс данных, а все остальные типы или классы данных преобразуются применительно к свойствам этого класса. Таким образом, интеграция данных требует предварительной классификации данных и разработки системы классификаторов.

Любая информационная система ориентирована на работу в конкретной предметной области. При построении интегрированной информационной системы необходимо учитывать и различать следующие понятия: объект исследования, модель объекта, составная модель данных, элементарная модель данных, информационная основа. Объектом исследования будет являться любой из объектов предметной области - все то, что может храниться в базе данных АИИС. При исследовании объектов окружающей действительности осуществляется сбор данных, часто разрозненных и неоднородных из которых необходимо формировать модели объектов.

Интегрированные информационные системы (ИИС) управления промышленными предприятиями присутствуют на Российском рынке относительно недавно, эксперименты с внедрением данных систем на отечественных предприятиях стали проводится в основном с начала 90-х годов. Количество внедрений измеряется десятками, качество внедрения зачастую является предметом споров. Интерес к ИИС не угасает.

Интегрированные информационные систем автоматизации процессов управления предприятием приобрели наименование ERP (системы Enterprise Resources Planning - Планирования Ресурсов Предприятия).

Основным назначением ERP систем является автоматизация процессов планирования, учета и управления по основным направлениям деятельности предприятия и поэтому Enterprise Resources Planning systems – Системы Планирования Ресурсов Предприятия в общих чертах можно рассматривать как интегрированную совокупность следующих основных подсистем:

управление финансами

управление материальными потоками

управление производством

управление проектами

управление сервисным обслуживанием

управление качеством

управление персоналом

Приведенная последовательность функциональных подсистем не претендует на полноту и отражает основные направления деятельности предприятия. Каждая из перечисленных подсистем может включать в себя функциональные блоки, которые также могут быть оформлены в виде отдельных подсистем. Например, подсистема управления материальными потоками, как правило, включает в себя функционально законченный блок «Управление транспортом» для составления графиков и транспортных схем доставки, планирования и управления транспортом. В перечислении не указана подсистема информационной поддержки реинжиниринга (моделирования предприятия) и т.д..

В то же время подсистемы управления материальными потоками, производством/проектами, сервисным обслуживанием формируют в совокупности информационную логистическую систему предприятия (логистика снабжения, хранения, транспортная логистика, производственная логистика, логистика сбыта и т.д.).

Лекция 5. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности.

Вопросы для рассмотрения

Редактор обработки графической информации Corel DRAW1.

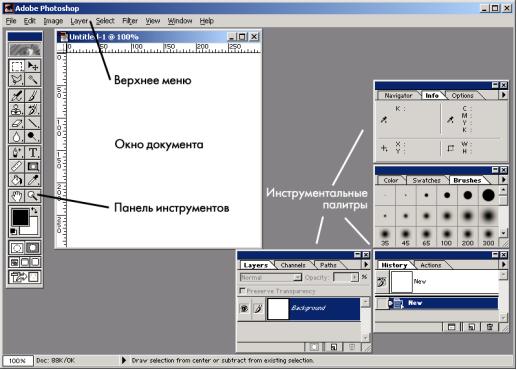

Программа Adobe Photoshop.

Вопрос для самостоятельного изучения

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ в различных областях.

Бухгалтерская система учета (1С:Бухгалтерия).

Общие сведения о САПР.

Литература: [1], [3], [4], [6], [7]

Проблемно-ориентированные пакеты являются самым представительным классом программных продуктов, внутри которого проводите классификация по разным признакам: типам предметных областей; информационным системам; функциям и комплексам задач, реализуемых программным способом, и др.

Для некоторых предметных областей возможна типизация функций управления структуры данных и алгоритмов обработки. Это вызвало разработку значительного числа ППП одинакового функционального назначения и, таким образом, создало рынок программных продуктов:

- ППП автоматизированного бухгалтерского учета;

- ППП финансовой деятельности;

- ППП управления персоналом (кадровый учет);

- ППП управления материальными запасами;

- ППП управления производством;

- банковские информационные системы и т.п.

Основные тенденции в области развития проблемно-ориентированных программных средств:

- создание программных комплексов в виде автоматизированных рабочих мест (АРМ) управленческого персонала;

- создание интегрированных систем управления предметной областью на базе вычислительных сетей, объединяющих АРМы в единый программный комплекс с архитектурой клиент-сервер;

- организация данных больших информационных систем в виде распределенной базы данных на сети ЭВМ;

- наличие простых языковых средств конечного пользователя для запросов к базе данных;

- настройка функций обработки силами конечных пользователей (без участия программистов);

- защита программ и данных от несанкционированного доступа (парольная защита на уровне функций, режимов работы, данных).

Для подобного класса программ высоки требования к оперативности обработки данных (например, пропускная способность для банковских систем должна составлять несколько сот транзакций в секунду), велики объемы хранимой информации, что обусловливает повышенные требования к средствам администрирования данных БД (актуализации, копирования, обеспечения производительности обработки данных).

Наиболее важно для данного класса программных продуктов создание дружественного интерфейса для конечных пользователей.

Данный класс программных продуктов весьма динамичен как по составу реализуемых ими функций, так и по используемому для их создания инструментарию разработчика. Со временем границы компьютеризации информационных систем, как правило, расширяются, что приводит к изменению функций существующих ППП.

Программы автоматизированного проектирования предназначены для поддержания работы конструкторов и технологов, связанных с разработкой чертежей, схем, диаграмм, графическим моделированием и конструированием, созданием библиотеки стандартных элементов (темплетов) чертежей и их многократным использованием, созданием демонстрационных иллюстраций и мультфильмов. Отличительной особенностью этого класса программных продуктов являются высокие требования к технической части системы обработки данных, наличие библиотек встроенных функций, объектов, интерфейсов с графическими системами и базами данных.

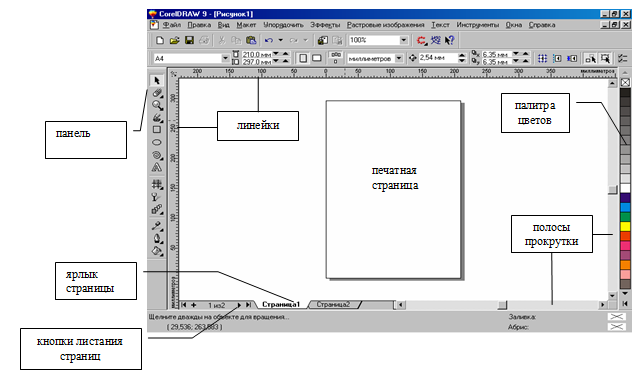

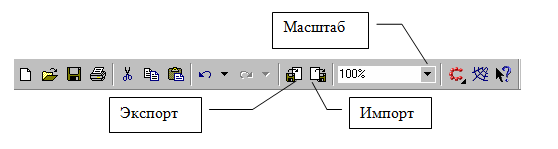

CorelDraw является одним из наиболее популярных графических редакторов с помощью которого, можно легко построить кривую, геометрическую фигуру или букву текста, быстро и с высокой точностью откорректировать их форму и цвет, изогнуть текст по заданной кривой и многое другое.

Совместное применение различных инструментов позволяет получать различные эффекты: перспективные изометрические изображения, изгибание, вращение текста или объекта, пошаговый переход одного объекта в другой, зеркальные отображение и другие эффекты.

Типы объектов используемых в CorelDraw:

прямые и кривые линии и их отрезки;

прямоугольники и квадраты;

эллипсы и окружности;

многоугольники;

текст;

растровые изображения.

Основные способы работы

Запуск

CorelDraw осуществляется обычными способами,

принятыми в MS Windows. Интерфейс окна

программы подобен окнам других приложений.

Создание, сохранение и открытие файлов

также выполняется аналогичным для

Windows

способом.

Запуск

CorelDraw осуществляется обычными способами,

принятыми в MS Windows. Интерфейс окна

программы подобен окнам других приложений.

Создание, сохранение и открытие файлов

также выполняется аналогичным для

Windows

способом.

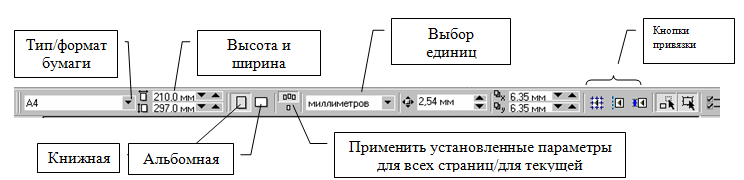

1. Печатная страница – |

представляет собой прямоугольник в окне документа, в пределах которого строится изображение. Размеры печатной страницы, параметры макета, фон, направляющие и др. можно задать с помощью диалогового окна |

2. Параметры страницы |

из меню Макет. Если объекты не помещаются в пределах печатной страницы, то при распечатке они не выводятся. |

3. Линейки – |

устанавливаются командой меню Вид – Линейки. Штриховая линия поперек линейки отображает текущее положение мыши. |

4. Панель графики– |

содержит кнопки инструментов, с помощью которых выполняется большинство приемов построения и редактирования. |

5. Палитра цветов – |

позволяет раскрашивать объекты в различные цвета и оттенки. Для отображения палитры на экране выполните команду меню Окна – Цветовые палитры и выберите нужную палитру (палитры). |

6. Кнопки листания страниц и Ярлыки листов

|