- •5 Показ наиболее характерных, технически и экономически обоснованных случаев применения электротехнических материалов в практике.

- •Обозначение основных величин, принятые в книге.

- •Раздел I. Основы металловедения.

- •§1. Строение и свойство металлов.

- •§ 2. Железо и его сплавы.

- •§ 3. Классификация и маркировка углеродистой стали и чугунов.

- •§ 4. Классификация чугунов.

- •§ 5. Легированные стали.

- •§ 6. Термическая и химико-термическая обработка металлов.

- •§ 7. Диффузионная металлизация.

- •§ 8. Коррозии металлов и сплавов. Понятие о коррозии, ее виды.

- •§ 9. Цветные металлы и сплавы. Общие понятия о цветных металлах и сплавах. Медь и ее сплавы.

- •Проводниковые материалы и изделия.

- •§ 10. Классификация проводниковых материалов.

- •§11. Проводниковая медь и ее свойства.

- •§ 12. Проводниковые сплавы на основе меди (бронзы и латуни).

- •§13. Проводниковый алюминий и его свойства.

- •§ 14. Проводниковые железо и сталь.

- •§ 15. Свинец и его свойства.

- •§ 16. Благородные металлы, применяемые в электротехнике.

- •§ 17. Тугоплавкие металлы применяемые в электротехнике.

- •§ 18. Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением.

- •§19.Проводниковые сплавы высокого сопротивления на основе меди и никеля.

- •§ 20. Жаростойкие проводниковые сплавы.

- •§ 21. Свойства сверхпроводников.

- •§ 22. Электроугольные материалы и изделия.

- •§ 23. Основные свойства электроугольных изделий.

- •§ 24. Экранные материалы.

- •§ 25. Проводниковые изделия.

- •§ 26. Монтажные провода.

- •Установочные провода

- •§ 27. Контрольные кабели.

- •§ 28.Силовые кабели с резиновой изоляцией.

- •§29. Кабели с бумажной изоляцией.

- •Раздел III

- •§30. Поляризация диэлектриков.

- •§ 31. Потери энергии в диэлектриках.

- •§ 32. Пробой диэлектриков.

- •§ 33. Способы измерения электрических характеристик диэлектриков.

- •§ 34. Тепловые характеристики и способы их измерения.

- •§ 35. Физико-химические характеристики электроизоляционных материалов.

- •§ 36. Влажностные свойства диэлектриков.

- •§ 37. Газообразные диэлектрики. Значение газообразных диэлектриков.

- •1 В состав воздуха входят: Таблица 22

- •§ 38. Жидкие диэлектрики. Классификация и назначение жидких диэлектриков.

- •§ 39. Синтетические жидкие диэлектрики.

- •§ 40. Твердые органические диэлектрики . Основные понятия о высокополимерных материалах.

- •§ 41. Полимеризационные органические диэлектрики.

- •§ 42. Поликонденсационные органические диэлектрики.

- •§ 43. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики.

- •§ 44. Пленочные электроизоляционные материалы.

- •§ 45. Воскообразные диэлектрики

- •§ 46. Электроизоляционные резины.

- •§ 47. Электроизоляционные лаки.

- •§ 48. Основные сведения о волокнистых электроизоляционных материалах.

- •§ 49. Древесина и ее свойства.

- •§ 50. Волокнистые диэлектрики.

- •§ 51. Текстильные электроизоляционные материалы.

- •§ 52. Электроизоляционная слюда и материалы на ее основе.

- •§ 53. Миканиты.

- •§ 54. Микафолий, микалента.

- •§ 55. Слюдинитовые электроизоляционные материалы.

- •§ 56. Электрокерамические материалы.

- •§ 57. Изоляторная керамика.

- •§ 58. Фарфоровые изоляторы.

- •§ 59. Стекло и стеклянные изоляторы.

- •§ 60. Основные характеристики изоляторов.

- •§ 61. Конденсаторные керамические материалы.

- •§ 62. Сегнетокерамика.

- •§ 63. Минеральные диэлектрики.

- •Раздел IV

- •§ 64. Электропроводность полупроводников

- •§ 65. Основные характеристики и свойства

- •§ 66. Полупроводниковые материалы и изделия.

- •§ 67. Основные полупроводниковые изделия.

- •Раздел V

- •§ 68. Основные характеристики магнитных материалов.

- •§ 69. Классификация магнитных материалов.

- •§ 70. Влияние химического состава и технологии на

- •§ 71. Магнитно -мягкие материалы.

- •§ 72. Магнитно-мягкие сплавы

- •§ 73. Ферриты.

- •§ 74. Основные свойства магнитно-твердых материалов.

- •§ 75. Магнитные стали.

- •§ 76. Магнитно-твердые сплавы.

- •§ 77. Магнитно-твердые ферриты.

- •Раздел VI. Способы обработки материалов.

- •§ 78. Сварка металлов.

- •§ 79. Классификация способов сварки.

- •§ 80. Обработка давлением.

- •§ 81. Литье и литейное производство.

- •Виды литья.

- •Специальные виды литья.

- •§ 82. Паяние.

- •§ 83. Флюсы.

- •§ 84. Паяльные лампы.

- •§ 85. Инструменты для паяния. Виды паянных соединений.

- •§ 86. Паяние мягкими припоями.

- •§ 87. Лужение.

- •§ 88. Паяние твердыми припоями.

§ 67. Основные полупроводниковые изделия.

Изделия из полупроводниковых материалов называют полупроводниковыми элементами или приборами. По характеру выполняемой ими работы в электротехнических устройствах они весьма многообразны. К ним в первую очередь относятся полупроводниковые выпрямители (диоды) и усилители (триоды).

Основной частью полупроводниковых выпрямителей являются так называемые – p-n-переходы, т.е. контактные соединения двух полупроводников, из которых один обладает электропроводностью n –типа, а другой – электропроводностью p –типа. На (рис. 157) показана схема p-n-перехода, т.е. соединение полупроводника n –типа (слева) с полупроводником p –типа (справа).

Рис. 157. Схема образования p-n-перехода в полупроводнике:(а)соединениеполупроводников p-n-типов;

(б)образование двойного электрического слоя на грнице p и n-полупроводников.

При отсутствии напряжения на электронах 1,2 в полупроводнике n –типа имеется более высокая концентрация свободных электронов, чем в полупроводнике p –типа. В последнем же преобладает концентрация дырок. При плотном контакте этих полупроводников (осуществляемом, например, вплавлением одного полупроводника в другой) электроны

n- полупроводника будут диффундировать в р- полупроводник, где их недостаточно, а дырки р- полупроводника будут диффундировать в n-полупроводник, где их мало. Это движение электронов и дырок навстречу друг другу уменьшит концентрацию электронов в пограничном слое со стороны n- полупроводника и зарядит его положительно, а в пограничном слое со стороны р- полупроводника уменьшит концентрацию дырок и зарядит его отрицательно. Следовательно, еще до подачи к электродам 1, 2 напряжения на границе между полупроводниками создается двойной электрический слой (рис.157). В результате образования двойного электрического слоя на границе раздела двух полупроводников (p-n переход) возникает местное электрическое поле с напряженностью Е0.

Теперь рассмотрим, как будет работать такой полупроводниковый выпрямитель при приложении к его электродам переменного напряжения. В случае, когда напряженность Е внешнего источника будет совпадать с напряженностью Е0 местного поля, электроны в полупроводнике n-типа и дырки в полупроводнике р- типа будут перемещаться от границы р- перехода к электродам 1 и 2 (рис.158,а ). В результате этого р- переход будет еще более освобождаться от электронов и дырок, а следовательно, область дырок в n- полупроводнике и область электронов в р- полупроводнике будут расширяться. В результате этого электрическое сопротивление р- перехода сильно возрастет, т. е создастся запирающий слой и ток данной полуволны пропускаться не будет. Фактически будет протекать очень незначительный ток, обусловленный перемещением случайных носителей. Такой ток называется обратным током Iобр.

Рис.158. Схема работы p-n-перехода полупроводникового плосткостного диода, включенного на внешний источник тока: а) в обратном направлении; б)в прямом направлении.

В случае, когда напряженность Е

внешнего источника будет направлена

против местного поля напряженностью

Е0

(рис.

158,б), то местное поле будет ослаблено и

электроны в полупроводнике n

–типа начнут притекать а область

p-n-перехода.

случае, когда напряженность Е

внешнего источника будет направлена

против местного поля напряженностью

Е0

(рис.

158,б), то местное поле будет ослаблено и

электроны в полупроводнике n

–типа начнут притекать а область

p-n-перехода.

Одновременно в полупроводнике p –типа дырки будут перемещаться тоже в область p-n-перехода. В результате этого запирающий слой суживается, а его электрическое сопротивление резко уменьшается. При этом p-n-переход начнет пропускать ток только той полуволны переменного напряжения, которая направлена против местного напрядения запирающего слоя. Этот ток называется прямым током Iпр, а само направление тока в выпрямителе называется прямым, или пропускным направлением. Прямой ток Iпр значительно больше обратного тока Iобр, протекающего через p-n-переход. Работа полупроводникового выпрямителя иллюстрируется его вольтамперной характеристикой, показанной на (рис. 159). Она показывает, что при малых величинах напряжения (до 0,5 В), прямой ток Iпр, пропускаемый выпрямителем, достигает сравнительно больших величин (100 мА) При другой же полуволне переменного напряжения (Uобр) , полупроводниковый выпрямитель практически тока не пропускает, до величины обратного напряжения примерно 30 В. Только начиная с 30 В обратного напряжения, p-n-переход начинает пропускать очень малые величины тока обратного направления Iобр. Если же увеличивать обратное напряжение (Uобр), то обратный ток с некоторого момента начнет возрастать и может достигнуть такой величины, при которой произойдет пробой p-n-перехода (точка а на рис. 159).

В полупроводниковых диодах p-n-переход осуществляется в виде контакта между пластинками двух полупроводников с разными типами электропроводности или в виде контакта между пластиной полупроводника и металлическим острием. В первом случае диоды называются плоскостными, а во втором — точечными.

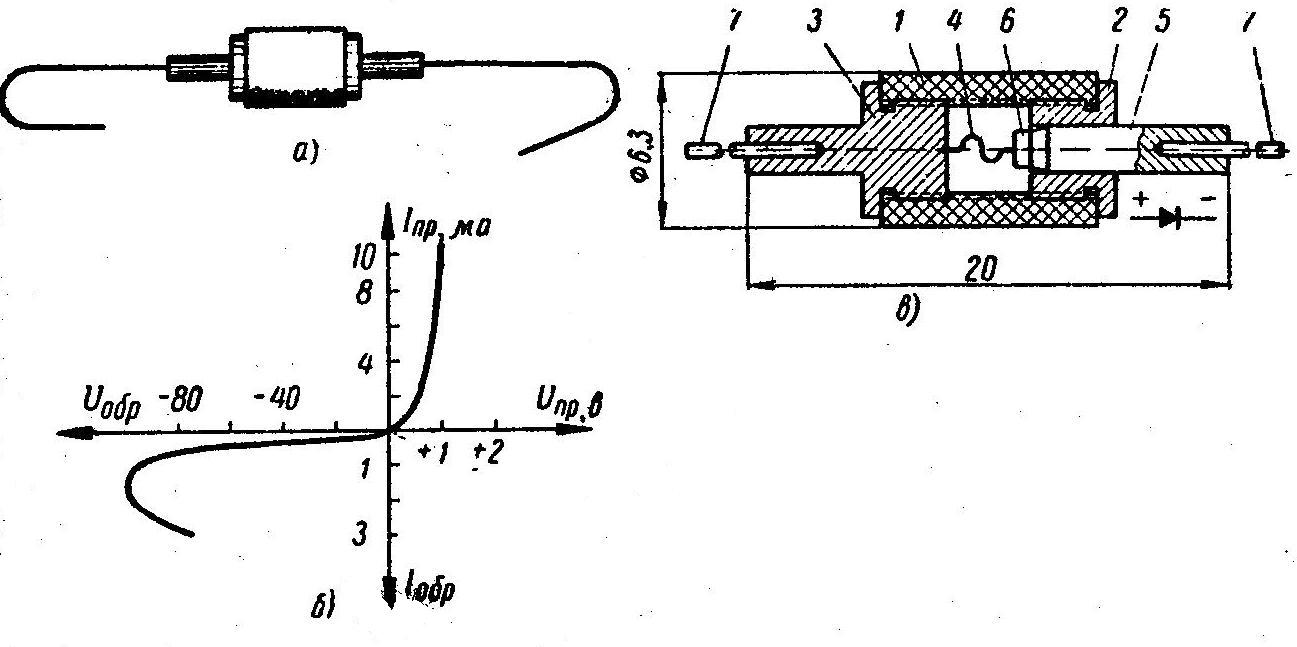

Рис. 160. Схема плоскостного германиевого диода:

1- контактные выводы, 2- стеклянный изолятор, 3- корпус, 4- верхний токосниматель, 5- индий, 6- германиевая пластинка, 7- нижний токосниматель.

На (рис.160) показан схематический разрез плоскостного германиевого диода. Основой его является пластинка германия с электропроводностью n–типа. На одну из ее поверхностей наносится капелька расплавленного индия. Пластинку помещают в вакуум-камеру, в которой поддерживается температура 500-550°С. При этом атомы индия диффундируют в твердый германий и образуют в нем слой небольшой толщины (около 10-5см), который обладает электропроводностью р-типа. В результате этого получается контактное соединение двух полупроводников, из которых один обладает электропроводностью n-типа, а другой – электропроводностью р- типа, т.е. образуется p-n-переход.

Индий, растекаесь по поверхности германия, создает p-n-переход на сравнительно большой площади. В результате этого у плосткостных диодов емкость значительно больше, чем у точечных. Это ограничивает их область применения в радиотехнике. Однако выпрямленный ток в этих диодах может быть повышен до 300 ма, а обратное напряжение до 400 В. Отечественной промышленностью выпускаются плоскостные диоды типов: Д7А, Д7Б, Д7В, Д7Г, Д7Д, Д7Ж и др. У этих диодов наблюдается заметная зависимость их характеристик от температуры: увеличение прямого тока Iпр при 50°С снижает обратное напряжение. Однако, применяя охлаждение, можно добиться увеличения Iпр без снижения обратного напряжения (Uo6p).

Известно, что кремний как полупроводниковый материал, может быть использован при больших рабочих температурах, чем германий, т. е. при температурах 130—180°С. Поэтому представляют значительный технический интерес кремниевые диоды. В качестве примера можно остановиться на кремниево-алюминиевом плоскостном диоде. Контактный p-n-переход в нем создается сплавлением алюминия и кремния. Такой диод допускает плотность тока до 200 А/см2. Охлаждение диода достигается с помощью медного радиатора, которым снабжаются эти диоды.

Рис. 161. Германиевый точечный диод ДГ-Ц:

а- внешний вид, б- разрез, в- вольтамперная характеристика: 1- керамическая втулка, 2 и 3- металлические фланцы, 4- игла из вольфрамовой проволоки, 5- кристаллодержатель, 6- кристалл германия, 7- выводы.

На (рис. 161) показан общий вид, разрез и вольтамперная характеристика германиевого точечного диода. В нем вольфрамовая тонкая проволочка 4 в виде пружины закрепляется в левом фланце, конец ее заостряется в виде иглы механическим или электролитическим путем. Небольшую шлифованную пластинку 6 германия n-типа с площадью поверхности 2 мм2 припаивают к металлическому кристаллолержателю 5. Контакт между иглой и пластинкой кристалла осуществляется сваркой прямым током в течение нескольких секунд. При этом площадь контакта получается около 50 мк2.

Отечественной промышленностью изготовляется несколько марок германиевых точечных диодов с предельно допустимым обратным напряжением от 30 до 100 В и с выпрямительным током Iпр=10/80 мА. Емкость этих диодов невелика (меньше 1 пФ), что позволяет использовать их в установках высокой частоты: до 100 МГц и выше. Мощность таких диодов 1-3 Вт. Эти диоды весьма заметно изменяют свои параметры в зависимости от температуры. Так, при понижении температуры до -50°С прямой ток уменьшается, а при повышении температуры до 70°С обратный ток сильно увеличивается.

Рис. 162. Схема селенового выпрямительного элемента: 1- катодный сплав, 2- запирающий слой, 3- слой селена, 4- алюминиевая или стальная пластинка.

Селеновые выпрямители состоят из соединенных друг с другом выпрямительных селеновых элементов (рис. 162). Основой выпрямительного элемента является железная никелированная или дюралюминиевая пластинка 4 толщиной 0,6—1,0 мм. На нагретые пластинки (шайбы) наносят аморфный селен, после чего шайбы подвергают прессованию с целью получения слоя селена одинаковой толщины. Чтобы перевести аморфный селен в кристаллический, пластинки проходят затем термическую обработку при температуре около 220°С. Образовавшийся слой 3 кристаллического селена представляет собой полупроводник с электропроводностью р- типа.

На слой кристаллического селена толщиной 35—60 мк наносят тонкий слои сплава, состоящего из висмута, кадмия и олова. Этот сплав плавится при температуре 105°С. В результате этого на поверхности поликристаллического селена образуется слой 1 из селенистого кадмия, который является полупроводником n- типа. Запирающий слой 2 в селеновом элементе располагается между слоем кристаллического селена и слоем селенистого кадмия (селенид кадмия).

Р ис.163.

Схема и детали селенового столбика: 1-

монтажный болт, 2- металлическая гайка,

3- металлическая шайба, 4- изоляционная

шайба, 5- контактный вывод, 6- металлическая

пластинка, 7- слой селена, 8- катодное

покрытие (селенистый кадмий), 9- пружинящая

шайба, 10- электроизоляционная трубка.

ис.163.

Схема и детали селенового столбика: 1-

монтажный болт, 2- металлическая гайка,

3- металлическая шайба, 4- изоляционная

шайба, 5- контактный вывод, 6- металлическая

пластинка, 7- слой селена, 8- катодное

покрытие (селенистый кадмий), 9- пружинящая

шайба, 10- электроизоляционная трубка.

Прямой ток в селеновом элементе протекает в направлении от металлической пластинки (шайбы) к катодному слою 1 селенистого кадмия. Рабочее напряжение (в обратном направлении) селеновых выпрямительных элементов находится в пределах от 18 до 45 В.

В селеновых выпрямителях отдельные элементы собирают в столбики (рис. 163) и стягивают друг с другом болтом 1. Болт изолирован от металлических пластин 3 электроизоляционными прокладками 4, а также с помощью электроизоляционной трубки 10. Выпрямительные элементы в столбиках располагаются друг от друга на некотором расстоянии с помощью дистанционных и пружинящих шайб 9. Это обеспечивает наиболее интенсивное их охлаждение. В столбиках выпрямительные элементы могут быть соединены последовательно, параллельно или смешанно в зависимости от назначения выпрямителя.

Отечественной промышленностью выпускается свыше 600 типоразмеров выпрямительных столбиков. Селеновые выпрямители могут работать в интервале температур от —60 до +75°С; срок службы их достигает 10 000 час. Пробой селенового выпрямительного элемента не выводит его из строя, так как место пробоя заполняется аморфным селеном. При этом пропускная способность выпрямительного элемента несколько понижается.

Рис.164

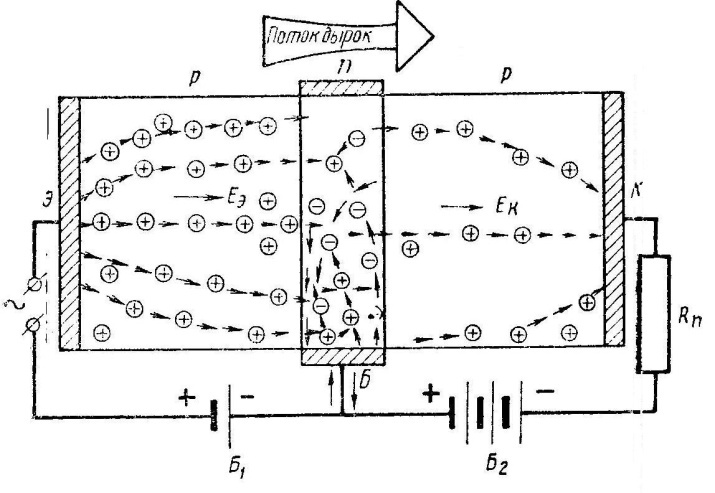

Полупроводниковые триоды (усилители) могут быть плоскостные и точечные. Плоскостные триоды представляют собой систему, состоящую из трех полупроводников, находящихся в плотном контактном соединении. Крайние два полупроводника имеют одинаковый тип электропроводности, например, n-типа, а третий полупроводник, расположенный между ними, обладает электропроводностью другого типа, например, р- типа(рис.164,а).Во всех триодах имеются два электронно-дырочных перехода, которые разделяют каждые два полупроводника с различными типами электропроводности. Представленный на (рис.164,а) полупроводниковый триод называется усилителем типа n—р—n. При другом чередовании полупроводников (рис.164,б) триод называется усилителем типа р—n—р.В плоскостном триоде создают три области электропроводности введением в крайние части полупроводника р-типа донорной примеси (в триоде типа n—р—n) или введением в крайние части полупроводника n—типа акцепторной примеси (в триоде типа р—n—р). Каждая из трех областей в полупроводниковом триоде снабжается соотсвующим металлическим электродом и выводом от него. На (рис. 165) показана схема включения плоскостного триода типа р—п—р.

Рис. 165. Схема работы плоскостного триода типа р—п—р: Rn- сопротивление нагрузки, -источник переменного тока.

Рассмотрим основные электрофизические процессы в этом полупроводниковом триоде при выполнении им своих функций. Как видно на (рис. 165) триод представляет собой систему, состоящую из двух переходов: р—п и п—р, причем области п объединены в одну область. Ясно, что при подключении р- областей триода к разным полюсам источника внешнего напряжения создаются условия для движения дырок от одной р- области (слева) к другой р- области расположенной справа. Однако такое включение не даст еще должного эффекта усиления. Поэтому необходимо среднюю часть триода, т. е. п- область, включить к разным полюсам двух источников постоянного напряжения (вместе с каждой из р- областей). Левая р- область подключена вместе с п- областью так, что плюс источника Б1 подведен к этой р- области, а минус к п- области. При этих условиях осуществляется в р- области (слева) прямое направление тока. Действительно, дырки из левой р- области под действием подведенного постоянного напряжения будут перемещаться но направлению к п- области. Таким образом, р- область высылает дырки и вводит их в п- область триода. Эта р- область получила название эммитерной, а ее электрод Э — эмиттера. На созданное таким образом прямое направление тока к р-п- переходу подается небольшое напряжение для получения электрического поля достаточного для обеспечения введения дырок в п- область. Последняя, обеспечивая ток в прямом направлении, должна пропустить через себя дырки.

В триоде n-область является основной областью, связанной электрически с обеими р- областями, поэтому она называется базовой областью или базой Б. Эта область имеет свободные электроны, которые при переходе через нее дырок будут частично с ними рекомбинировать и тем самым уменьшать дырочный ток. Для снижения интенсивности рекомбинации базу выполняют в виде тонкого слоя (0,01—0,05 мм). Все же ток, обусловленный перемещением дырок, проходя через базу, несколько уменьшается по величине. Правая р- область триода вместе с базой подключены к другому источнику Б2 постоянного тока так, что база присоединена к положительному полюсу источника. Это обеспечивает включения п-р- перехода в обратном направлении, которое соответствует высокому сопротивлению п-р- перехода. Пройдя базу, дырки попадают в правую р- область, которая их как бы собирает. Эта область называется коллекторной, а ее электрод К- коллектором.

Как видно из (рис. 165), на коллектор и базу подается более высокое напряжение (от батареи Б2), чем на эмиттер и базу (от батареи Б1). Это делается для того, чтобы снизить действие запорного слоя, образующегося на границе между базой и коллекторной областью, т. е. в п—р- переходе.

На (рис. 165) показано, что часть путей дырочного тока прекращается в базе в результате рекомбинации дырок с электронами базы. Поэтому дырочный ток уменьшается. Помимо дырочного тока, в триоде текут небольшие электронные токи. Они создаются электронами коллектора, направляющимися к базе, а также электронами базы, направляющимися в эмиттерную область. В коллекторную же р- область электроны из базы проникнуть не могут, так как этому противодействует электрическое поле коллектора Ек. Дырки же, поступающие из эмиттера, проходят коллекторную р- область легко, поскольку поле коллектора способствует этому движению.

Таким образом, ток в цепи база — коллектор в основном определяется движением тех дырок, которые будут поставляться эмиттером.

При малых напряжениях на коллекторе ток в нем будет прямо пропорционален этому напряжению. С увеличением же напряжения на коллекторе дырки, приходящие из эмиттера в коллекторную область, будут продвигаться к коллектору быстрее, чем поступать из эмиттера. Поэтому приток дырок в коллектор уже не будет обеспечивать увеличение тока, пропорционально повышению напряжения на коллекторе. Это способствует возрастанию сопротивления в цепи коллектора, которое повысится до нескольких мегом. На рисунке дана вольтамперная кривая коллектора, ясно показывающая замедленный рост тока в коллекторной области триода (после точки А на графике). При этом электрическое сопротивление коллекторной области rк значительно превзойдет сопротивление эмиттерной области гэ. В результате этого при небольшом увеличении напряжения на эмиттерной области rэ оно вызовет небольшое увеличение тока в коллекторной области триода. Вследствие же очень большого сопротивления коллекторной области это вызовет значительное увеличение напряжения ΔUк на коллекторе, которое будет во много раз больше ΔUэ. Таким образом, в в плоскостном триоде можно получить усиление сигнала по напряжению, поданному на эмиттер от генератора.

Рис.166.

Соотношение токов коллектора iк и эмиттера iэ в таких триодах меньше единицы (около 0,95). Зная внутренние сопротивления эмиттера и коллектора (rэ и rк), можно подсчитать усиление по напряжению. В плоскостных триодах rэ= 500 Ом; rк= 106 Ом. Тогда коофициент усиления по напряжению равен:

β = Uк / Uэ = iк rк / iэ rэ = 0,95 rк / rэ = 0,95 106/500=1900.

Наряду с плоскостными триодами нашли применение также точечные триоды (рис. 167). Основой их является германиевая или кремниевая пластинка, обладающая электропроводностью п- типа. На эту полупроводниковую пластинку опираются два острия из бронзовой и медной проволок. Одна из проволочек является коллектором К, а другая – эмиттером Э. В местах, где острия соприкасаются с полупроводниковой пластинкой, в последней образуются две области с электропроводностью р- типа. В этой конструкции усилителя контакт каждого металлического электрода с пластинкой полупроводника осуществляется в одной точке, поэтому такие триоды называют точечными.

Рис. 168. Конструкции полупроводниковых триодов:

а- точечный триод, б- плоскостной триод.

Они находят применение на высоких частотах. На (рис. 168) показаны разрезы точечного и плосткосного триодов.

Преимущества полупроводниковых выпрямителей и усилителей перед электронными лампами заключаются в том, что они не имеют цепей накала и собственное потребление энергии очень мало; они вступают в работу сразу после включения. Кроме того, полупроводниковые приборы надежны в работе, портативны и обладают очень малым собственным весом.

Отечественной промышленностью изготовляется большое количество типов германиевых и кремниевых диодов и триодов.