- •Дифферентовка возможна!

- •Практическая работа №1:

- •Практическая работа №2:

- •Практическая работа №3:

- •Следует помнить:

- •Пример расчета буксировки судов морем.

- •Лабораторная работа

- •Практическая работа №4:

- •Лабораторная работа №4:

- •1. Основные сведения

- •2. Элементы циркуляции

- •3. Содержание работы

- •Практические работы №№5 и 6:

- •Практическая работа №7:

- •2. Порядок выполнения работы.

- •Практическая работа №8:

Лабораторная работа

«РАСЧЕТ МЕСТА ЯКОРНОЙ СТОЯНКИ. СПОСОБЫ

ПОСТАНОВКИ СУДНА НА ЯКОРЬ».

Цель работы

Целью настоящей лабораторной работы является закрепление теоретических знаний по расчету места якорной стоянки и умению самостоятельно оценивать условия постановки и стоянки судна в данном районе и в данной обстановке

Перед постановкой судна на якорь судоводитель обязательно должен предварительно изучить навигационные и гидрометеорологические характеристики данного района. При выборе места якорной стоянки принимаются во внимание как глубины, размеры акватории, наличие приливно-отливных явлений и течений, навигационных ориентиров, состояние погоды, так и рельеф дна, и характер грунта. Последний как раз определяет держащую силу якоря. Хорошими держащими свойствами обладают песчаные и илисто-песчаные грунты. Ил и глина, не уступая им в этом смысле, имеют один недостаток – обладают свойством засасывания, что затрудняет отрыв якоря от грунта при съемке.

Особенно неблагоприятны для постановки на якорь каменистые грунты, на которых якоря или скользят, или неожиданно заклиниваются в расщелинах, что может привести к обрыву якорной цепи.

Минимальный размер акватории, необходимый для безопасной якорной стоянки можно приближенно рассчитать по формуле

(1)

(1)

где l – длина вытравленного якорного каната, м;

L – длина судна, м;

H’ – высота клюза над грунтом, м;

∆R – необходимый запас, учитывающий дрейф или маневрирование при съемке с якоря, выбираемый в зависимости от конкретных обстоятельств, м.

Якорь, лежащий на грунте, способен обеспечить расчетную держащую силу лишь при условии, что веретено якоря сохраняет горизонтальное положение. Если же под влиянием натяжения цепи веретено приподнимается, то держащая сила резко уменьшится и якорь может поползти.

Якорный канат при отданном якоре имеет форму математической кривой, называемой цепной линией. Такую форму принимает гибкая тяжелая нерастяжимая нить, подвешенная в двух точках(якорный канат представляет собой одну ветвь цепной линии). Чтобы веретено якоря не отрывалось от грунта, длина вытравленного якорного каната должна быть не меньше определенного, минимального значения, при котором веретено цепной линии совпадает со скобой якоря (вершиной цепной линии называется нижняя ее точка, в которой касательная направлена горизонталь).

Для оценки минимальной глубины, обеспечивающее безопасную якорную стоянку, рекомендуется использовать формулу

(2)

(2)

где Т – наибольшая осадка судна, м;

hв – вероятная максимальная высота волны для данного сезона в районе якорной стоянки, м.

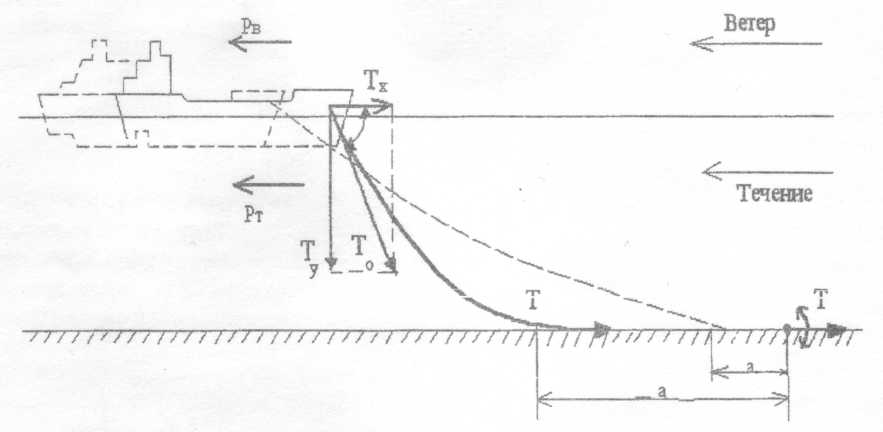

На судно, стоящее на якоре, действуют силы, обусловленные влиянием ветра Рв, течения Рт, волнения Рволн, а также инерционные силы, определяемые массой судна и связанные с рысканием судна на якорном канате – Рин.

Чтобы якорь не выворачивался из грунта и полностью использовалась его держащая сила, натяжение якорной цепи в точке ее присоединения к якорю не должно иметь вертикальной составляющей, т.е. ТХ=Т. Для этого якорь должен находиться в той точке цепной линии, по которой провисает якорная цепь, где касательная к ней будет направлена параллельно грунту.

Для обеспечения безопасности якорной стоянки необходимо, чтобы держащая сила якорного устройства Tg была больше, чем сумма воздействия всех внешних сил Tr, т.е.

(3)

(3)

Сила давления ветра Рв зависит от скорости ветра, площади обдуваемой поверхности и коэффициента воздушного сопротивления. Давление ветра на судно можно определить по формуле

(4)

(4)

где

2

2

Sбок – проекция надводной части судна на диаметральную плоскость, м2

Α - угол между диаметральной плоскостью судна и направлением ветрового потока; его величина при рыскании судна может изменяться и достигать величины 90° и более; при расчетах принимают α=30°.

Sлоб – проекция надводной части судна на плоскость мидель-шпангоута, м2

СВ - коэффициент воздушного сопротивления (при отсутствии рыскания равен 0,8, при рыскании равен 1,0).

Сила давления течения РТ зависит от скорости и направления течения. Численно она равна сумме сил сопротивления корпуса и застопоренных винтов. Сила сопротивления корпуса определяется по формуле

(5)

(5)

где VТ -скорость течения, м/сек;

КТ -коэффициент сопротивления корпуса, изменяющийся в пределах от 1 до 1,3 в случае расположения судна под углом к течению под воздействием сильного ветра;

Ω - площадь смоченной поверхности, определяемая по формуле

(6)

(6)

где D –водоизмещение судна, т

В - ширина судна, м

Тср- средняя осадка, м.

Застопоренный винт (винты) увеличивает сопротивление корпуса приблизительно на 30%, поэтому суммарную силу давления течения приближенно можно определить по формуле

(7)

(7)

Чтобы компенсировать динамические воздействия сил от рыскания и волнения, которые могут быть значительные по величине и превосходить держащую силу якоря, необходимо дополнительное вытравливание цепи для компенсации возможных рывков. Держащая сила якорного устройства определяется по формуле

(8)

(8)

где G- масса якоря в воде, кг

K –коэффициент держащей силы якоря (для якоря Холла для песчано-илистых грунтов он равен 2,5)

a – длина участка цепи, лежащего на грунте, м

g – масса одного погонного метра якорной цепи в воде, кг

f – коэффициент трения цепи о грунт (для песчано-илистых грунтов он равен 0,5÷1,0).

Массу одного погонного метра якорной цепи с контрфорсами в воде можно рассчитать по формуле

(9)

(9)

где d – калибр якорной цепи, мм.

Минимальная длина якорной цепи определяется по формуле

(10)

(10)

где Н – глубина в месте якорной стоянки, м.

Если внешняя сила будет превосходить держащую силу якоря (Р>gGK), то якорь поползет. Для обеспечения якорной стоянки необходимо дополнительно вытравить цепь на длину α, которая определяется по формуле

(11)

(11)

Таким образом, общая длина якорной цепи выразится формулой

(12)

(12)

Схема сил, действующих на стоящее на якоре судно

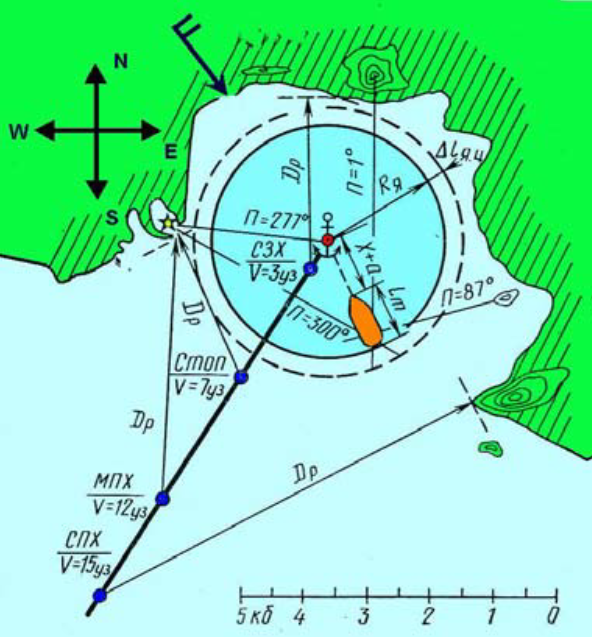

Способы постановки судна на якорь.

Перед постановкой на якорь необходимо заранее выбрать место якорной стоянки и наметить план подхода и маневрирования с учетом действующего ветра и течения, использования имеющихся ориентиров для контроля движения и определение места отдачи якоря, а также с учетом маневренных возможностей судна.

До начала маневрирования якорное устройство должно быть полностью подготовлено: якорь приспущен из клюза и взят на ленточный стопор, а барабан брашпиля разобщен с приводом.

Если глубины на выбранной якорной стоянке превышают 25-30 м, а также при скальном грунте, независимо от глубины, якорь нужно заранее стравить в воду с помощью привода брашпиля так, чтобы его высота над грунтом была не очень большой, после чего закрепить ленточный стопор и разобщить барабан брашпиля. Отдавать якорь нужно, когда судно полностью остановится или когда его скорость незначительно.

После отдачи якоря и по мере выхода на канат нужно плавно задерживать ленточный стопор, чтобы не допускать сильных рывков, а при необходимости подрабатывать машиной для погашения чрезмерной инерции судна.

После выхода на канат диаметральная плоскость судна занимает направление, соответствующее направлению ветра или течения. Это направление следует учитывать при планировании подхода и во время маневрирования по постановке на якорь.

Рекомендуемая литература.

1. Управление судном. Учебник. Под редакцией В.И. Снопкова. - М.: Транспорт, 1991. - 359 с.

2. Мальцев А.С. Управление движением судна. Одесса: Весть, 1995. -235 с.

3. Управление судном и его техническая эксплуатация. Е.И. Жуков, М. Н. Либензов, М. Н. Письменный и др. - М.Транспорта, 1983. - 655 с.

4. Кондрашихин В.Т., Берлинских Б.В., Мальцев А.С, Козырь Л.А. Справочник судоводителя по навигационной безопасности мореплавания. Одесса: Маяк, 1990.

5. Практическое кораблевождение. Книга 2.Под ред. А.П.Михайловского. Л. ГУНиО МО 1988. 271 с.

6. Васильев А.В, Управляемость судов. – Л. Судостроение, 1989.-328 с

7. Справочник по теории корабля: В трех томах. Том 3. Управляемость водоизмещающих судов. Гидродинамика судов с динамическими принципами поддержания. Под редакцией

Я. И. Войткунекого. Л. Судостроение,1985.-544 с.