- •Часть I

- •Глава 1

- •1.1. Цвет и объекты, изучаемые теорией цвета

- •1.2. Природа цветового ощущения

- •Глава 2

- •2.1. Общие сведения о зрительном аппарате

- •2.2. Глаз как воспроизводящая система

- •2.2.1. Световая и спектральная чувствительность глаза

- •2.2.2. Адаптация

- •2.1. Освещенность в различных условиях освещения

- •2.2.3. Зрительная инерция

- •2.3. Основы теории цветового зрения

- •2.3.1. Общие сведения

- •2.2. Ординаты кривых основных возбуждений

- •2.3.2. Субъективные характеристики цвета

- •Глава 3 психология цвета

- •3.1. Закономерности восприятия цвета 3.1.1. Пороги восприятия

- •3.1.2. Восприятие яркости

- •3.1.3. Восприятие цветности

- •3.2. Влияние внешних условий на восприятие цвета

- •3.2.1. Восприятие цвета при разных уровнях яркости

- •3.2.2. Эффекты зрительного контраста

- •3.2.3. Влияние непрямых раздражений

- •3.3. Расстройства цветового зрения

- •Глава 4

- •4.1. Сложение цветов

- •4.2. Аддитивный синтез цвета

- •4.3. Идеальный субтрактивный синтез

- •Часть II измерение цвета

- •Глава 5

- •5.1. Принципы измерения цвета

- •5.2. Колориметрические системы

- •5.2.1. Система rgb

- •5.2.2. Система xyz

- •5.2.3. Переход от одной системы цветовых координат к другой

- •5.4. Расчет цветовых координат

- •5.4.3. Примеры расчета

- •Глава 6

- •6.1. Векторное представление цвета

- •6.1.1. Цветовое пространство

- •6.1.2. Особые плоскости и линии цветового пространства rgb

- •6.2. Выражение цветности

- •6.2.1. Свойства цветового треугольника

- •6.2.2. Диаграмма rg

- •6.1. Международно принятые функции сложения цветов

- •6.3. Аффинные свойства цветового пространства

- •Глава 7

- •7.1. Требования к основным цветам xyz

- •7.2. Нереальные цвета

- •7.4. Особые плоскости в цветовом пространстве xyz и цветовая диаграмма ху

- •Глава 8

- •8.1. Пороговые эллипсы на графике ху

- •8.2. Равноконтрастная система мко-60

- •8.3. Равноконтрастная система мко-64

- •Глава 9

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Нормализация условия освещения и наблюдения

- •9.3. Приборы для спектрофотометрических измерений

- •9.3.1. Измерение спектров

- •9.3.2. Устройства и детали спектральных приборов

- •9.3.3. Спектрофотометр сф-18

- •9.4. Колориметры

- •9.4.1. Принцип действия фотоэлектрических колориметров

- •9.4.2. Фотоэлектрический колориметр кно-3

- •9.5. Компаратор цвета экц-1

- •Глава 10

- •10.1. Цветовой круг и цветовое тело

- •10.2. Система оствальда

- •10.1. Буквенные обозначения цветов в системе Оствальда

- •10.4. Система рабкина

- •10.5. Система смешения красок «радуга»

- •Часть III

- •Глава 11

- •11.1. Принципы воспроизведения цветов объекта

- •11.2. Стадии процесса цветовоспроизведения

- •11.3. Пример идеального процесса

- •11.5. Требования к цветоделительным светофильтрам

- •Глава 12

- •12.1. Осложнения, связанные с распределением поглощения реальных красок по спектру

- •12.1.1. Триада реальных красок

- •12.1.2. Зональные поглощения реальных красок

- •12.1.4. Примеры синтеза цветов и цветовой корректуры

- •12.1. Зональные плотности реальных красок

- •12.2. Характеристики цветов репродукции и оригинала

- •12.1.5. Способы цветовой корректуры

- •Глава 13

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Условие независимости от спектрального состава

- •13.3. Воспроизведение однокрасочных наложений

- •13.3.1. Цветоделение дубликата и синтез репродукции

- •13.4. Шкала охвата 13.4.1. Строение шкалы

- •13.4.2. Цветоделенные негативы шкалы

- •13.5. Полоса цветоделения

- •13.6. Мера количества краски

- •13.7. Уравнения цветовоспроизведения и цветоделения

- •Глава 14

- •14.1. Требования к маскам и классификация методов маскирования

- •14.2. Контактное маскирование негатива 14.2.1. Перекрестное маскирование

- •14.3. Проекционное маскирование оригинала

- •14,4. Внутреннее маскирование цветного негатива

- •14.4.2. Внутреннее маскирование цветных негативов

- •14.5. Контактное маскирование слайдов 14.5.1. Маскирование единой цветной маской

- •14.5.2. Маскирование единой черно-белой маской

- •14.6. Расчет масок

- •Часть IV

- •Глава 15 однокрасочное растровое изображение

- •15.1. Общие сведения о растровом воспроизведении

- •15.2. Фотометрия растрового изображения

- •15.2.2. Растровые величины

- •15.2.3. Интегральные (визуальные) величины

- •15.3. Зависимость между интегральными и растровыми величинами

- •15.3.1. Формула Шеберстова—Муррея—Девиса

- •15.3.2. Эффект Юла—Нилсена

- •18.1. Синтез цвета при полиграфическом воспроизведении

- •16.1.1. Муар

- •16.1.2. Автотипный синтез цвета

- •16.2. Градационный процесс полиграфического воспроизведения

- •Часть I. Цвет и его свойства

- •Глава 1. Основные сведения о цвете............ 3

- •Глава 2. Зрительный аппарат и цветовое зрение...... 7

- •Глава 3. Психология цвета............... 27

- •Глава 4. Синтез цвета.................. 46

- •Глава 5. Основы метрологии цвета........... 61

- •Глава 10. Системы спецификации (систематизация цветов) 129

- •Глава 11. Идеальный процесс цветовоспроизведения .... 144

- •Глава 12. Реальный субтрактивный синтез........161

- •Глава 13. Начала дубликационной теории........178

- •Глава 14. Цветокорректирующее маскирование.....211

- •Часть IV. Воспроизведение цветных оригиналов в полиграфии.................241

- •Глава 15. Однокрасочное растровое изображение.....241

- •Глава 16. Многокрасочное растровое изображение.....250

Теория цвета и цветовоспроизведения была включена в учебный план специальности «Технология полиграфического производства» в 1975 г.

Учебник в соответствии с программой курса разделен на четыре части. В первых двух — «Цвет и его свойства» и «Измерение цвета» — излагаются основы цветового зрения, психология цвета, сложение цветов и принципы колориметрии. Две другие части — «Воспроизведение цветных объектов» и «Воспроизведение цветных оригиналов в полиграфии» — дают представление об идеальном процессе цветовоспроизведения, о дубликационной теории, процессах цветокорректиручрщего маскирования, а также о свойствах однокрасочного и многокрасочного растровых изображений, в частности о растровом синтезе цветного изображения. Теория Н. Д. Ню-берга предварена изложением идеального процесса с тем, чтобы учащийся получил сведения, позволяющие легче и глубже понять сущность этой теории.

Книга предназначена для студентов технологических факультетов полиграфических институтов.

Автор благодарит преподавателей Московского полиграфического института канд. хим. наук, доцента Б. Т. Ложкина, ст. преподавателя Р. М. Уарову и канд. техн. наук, доцента В. В. Лихачева за полезные замечания.

Рецензенты: д-р техн. наук Л. Ф. Артюшин,

канд. техн. наук Д. X. Ганиев (ОПИ)

Часть I

ЦВЕТ И ЕГО СВОЙСТВА

Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦВЕТЕ

1.1. Цвет и объекты, изучаемые теорией цвета

Действие на органы зрения излучений, длины волн которых находятся в диапазоне 400—700 нм, приводит к возникновению зрительных ощущений. Эти ощущения различаются, количественно и качественно. Их количественная характеристика называется светлотой, качественная -цветностью. Физические свойства излучения — мощность и длина волны — тесно связаны со свойствами возбуждаемого им ощущения. С изменением мощности изменяется светлота, а с изменением длины волны — цветность. }

Первоначальное представление о светлоте и цветности можно проиллюстрировать, поместив окрашенную поверхность частично на прямой солнечный свет, а частично — в тень. Обе части ее имеют одинаковую цветность, но разную светлоту.

Совокупность этих характеристик обозначается термином «цвет». Строгое определение термина можно дать только после излучения свойств цветового ощущения (см. раздел 6.3). Однако целесообразно в начале курса дать определение, понимание которого не требует предварительной подготовки. Оно предложено известным физиком Шредингером (1920 г.). По Шредингеру, цвет есть свойство спектральных составов излучений, не различаемых человеком визуально.

В связи с ролью цветовых ощущений в жизни и деятельности человека возникла наука о цвете — теория цвета, или цветоведение. Она изучает круг вопросов, связанных с оптикой и физиологией зрения, психологией восприятия цвета, а также теоретические основы и технику измерения к воспроизведения цветов.

Так как причиной возникновения цветового ощущения является действие света, то один из разделов теории цвета— физика цвета — рассматривает свойства света, главным образом распределение светового потока по спектрам испускания и отражения, а также способы получения этих спектров, аппаратуру и приемники излучения.

Действие излучений на глаз, причины возникновения светового ощущения, зрительный аппарат и его работа -содержание части, называемой физиологией цвета.

Соотношения между физическими характеристиками излучения и ощущениями, вызываемыми действием излучений, — предмет психологии цвета.

Метрология цвета — раздел теории цвета, изучающий методы измерения цвета. Метрология устанавливает способы численного выражения цветов, основы их классификации, методы установления цветовых допусков.

Закономерности, найденные физикой, физиологией, психологией и метрологией цвета, используются в теории воспроизведения цветного объекта. Она служит основой техники получения цветных изображений в полиграфии, кинематографии и телевидении.

Хотя теория цвета широко применяет достижения смежных областей знания, она пользуется собственными методами исследования, оригинальными и специфичными и поэтому является самостоятельной наукой.

1.2. Природа цветового ощущения

Характер цветового ощущения связан со спектральным составом действующего на глаз света и со свойствами зрительного аппарата человека.

Влияние спектрального состава следует из таблицы, в которой цвета излучений сопоставлены с занимаемыми ими спектральными интервалами.

Фиолетовый 400—450 нм Синий 450—480 нм Голубой 480—510 нм Зеленый 510—565 нм Желтый 565—580 нм Оранжевый 580—620 нм Красный 620—700 нм

Вместе с тем задача оценки цвета не решается простым измерением распределения энергии излучения по спектру, как можно предположить на основании таблицы. По интервалу, занимаемому излучением, цвет можно указать вполне однозначно: если тело излучает или отражает в пределах 565—580 нм, то цвет его всегда желтый. Однако обратное заключение верно не всегда: по известному цвету излучения невозможно уверенно указать его спектральный состав или длину волны. Например, если излучение желтое, то это не значит, что оно занимает названный интервал или его часть. Желтой выглядит и смесь монохроматических излучений, находящихся вне этого интервала: зеленого (λ1 = 546 нм) с красным (λ2 = 700 нм) при определенных соотношениях их мощностей. В общем случае видимое тождество световых пучков не гарантирует их тождества по спектральному составу. Неразличимые же по цвету пучки могут иметь как одинаковый состав, так и разный. В первом случае их цвета называются изомерными, во втором — метамерными.

Практика воспроизведения цветных объектов требует получения цвета, зрительно неотличимого от воспроизводимого. При этом не имеет значения, метамерны или изомерны оригинальный цвет и цвет-копия. Отсюда возникает потребность воспроизводить и измерять цвет, независимо от спектрального состава излучения, вызывающего данное цветовое ощущение. Для специалиста, использующего или воспроизводящего цвет, безразличен спектральный состав света, отражаемого образцом. Для него существенно, чтобы копия была действительно, например, желтой, как образец, а не желто-зеленой или желто-оранжевой.

Теория цветового зрения объясняет, почему участок спектра, находящийся в пределах 400—700 нм, оказывает световое действие и по какой причине мы видим излучения в диапазоне 400—450 нм фиолетовыми, 450—480 — синими и т. д. Сущность теории состоит в том, что светочувствительные нервные окончания, находящиеся в одной из оболочек глаза и называемые фоторецеторами, реагируют только на излучения видимой части спектра. Глаз содержит три группы рецепторов, из которых одна наиболее чувствительна к интервалу 400—500 нм, другая — 500—600 нм, третья — 600—700 нм. Рецепторы реагируют на излучения в соответствии с их спектральной чувствительностью, и ощущения всех цветов возникают в результате комбинации трех реакций.

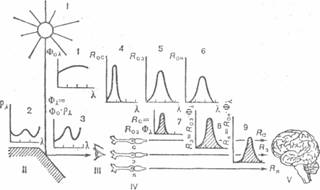

На рис. 1.1 дана схема восприятия цвета отражающей поверхности.

Пусть световой поток, испускаемый источником I, например солнцем, распределен по спектру так, как это указано кривой 1, а поверхность II наблюдаемого предмета отражает свет в соответствии с распределением ее коэффици-

Рис. 1.1. Схема формирования цветового ощущения

ента отражения 2. Тогда спектральный состав излучения, направленного в глаз наблюдателя III, находится перемножением ординат Ф0λ и рх (кривая 3). Попав на светочувствительную оболочку глаза (сетчатку), излучение вызывает реакции рецепторов IV. Они ответственны за возникновение ощущений красного, зеленого и синего и в соответствии с этим обозначены буквами к, з и с, а характеристики их спектральной чувствительности — цифрами 4, 5 и 6. Полные (интегральные) реакции рецепторов зависят не только от их спектральной чувствительности, но и от мощностей, приходящихся на соответствующие участки спектра. Зависимость между указанными факторами линейна, и поэтому реакции рецепторов (графики 7, 8 и 9) на данное излучение связаны произведением кривой 3 на кривые 4, 5 и 6. Полные реакции рецепторов пропорциональны заштрихованным площадкам, т. е. интегральным значениям функций 7, 8 и 9. В нашем примере излучение вызвало наибольшую реакцию рецепторов 3, а наименьшую — С. Сигналы о величинах каждой из них передаются в мозг V, вызывая соответственно ощущения красного, зеленого и синего цветов. Эти элементарные ощущения называются основными. Они складываются в единое, зависящее от соотношения основных. Например, при преобладании реакций рецепторов, ответственных за возникновение «зеленых» сигналов, появляется ощущение зеленого цвета. Если перевес на стороне «зеленых» и «красных» одновременно, возникает ощущение желтого. Соотношение интенсивностей основных сигналов определяется спектральным составом излучения и формой характеристик 4, 5 и 6. Если бы они были узкими и не перекрывались, то для описания цвета достаточно было бы знать спектральный состав излучения. Вследствие взаимного перекрывания кривых излучения разных спектральных составов могут давать одинаковые соотношения интенсивностей сигналов и, следовательно, вызывать ощущения одинаковых цветов.

Процесс формирования цветового ощущения осложняется психологическими факторами, которые будут рассмотрены в главе 3.