- •1. Введение

- •Постановка задачи

- •1.3. Исходные данные

- •1.4. Объем, содержание работы и рекомендуемая последовательность ее выполнения

- •Введение.

- •Исходные данные:

- •8. Заключение.

- •2. Методические рекомендации

- •2.1. Исходные данные

- •2.2. Технологические схемы погрузочно-разгрузочных работ по заданным грузам

- •2.3. Расчет пропускной способности причалов и определение их числа для заданного грузооборота

- •2.4. Расчет потребной емкости и площади складов Емкость складов

- •2.5. Определение потребной площади склада для хранения некоторых видов груза Склад для хранения генеральных грузов

- •2,5.Определение потребной площади склада для хранения некоторых видов грузов

- •2.6. Расчет параметров основных элементов порта

- •2.7. Компоновка плана морского порта

- •3. Заключение

- •4. Библиографический список

- •1. Грузооборот и типы судов

- •2 . Дополнительные (негрузовые) причалы

- •3 . Естественные условия

2.7. Компоновка плана морского порта

Компоновка территории порта

Проектирование плана порта заключается в нахождении рационального решения генплана как единого комплекса основных элементов порта, скомпонованных в одно целое.

При компоновке территории морского порта необходимо учитывать зонирование и районирование территории.

Зонирование территории порта

Режимная территория порта состоит из трех зон:

операционной зоны грузовых причалов;

производственной зоны грузовых районов;

зоны общепортовых объектов.

Остальная часть территории порта, не являющаяся режимной, состоит из зон для пассажирских операций и предпортовой.

В операционной зоне грузовых причалов размещаются технические объекты и средства, участвующие в перегрузочном процессе: причалы, склады, перегрузочное оборудование, погрузочно-разгрузочные фронты железнодорожного и автомобильного транспорта.

Размеры этой зоны должны определяться в соответствии с технологической схемой погрузочно-разгрузочных работ. В операционную зону полностью входят территории широких пирсов.

Ширина таких пирсов зависит от размеров операционных зон причалов, расположенных с обеих сторон пирса.

В производственной зоне, расположенной смежно с операционной зоной, размещаются объекты районного назначения:

крытые и открытые склады, которые не могут разместиться в операционной зоне из-за её недостаточного размера;

железнодорожные районные парки (как исключение);

автодороги;

производственные вспомогательные объекты (ремонтные мастерские, гаражи погрузчи- ков, материальные и инвентарные склады, бытовые помещения, столовые и т.д.).

В зоне общепортовых объектов размещаются объекты и службы, деятельность которых связана с портом в целом и комплексным обслуживанием судов транспортного флота (базы портового флота, центральные мастерские порта, стоянки автомобилей и мотоциклов на площадках).

Зона общепортовых объектов может располагаться в порту отдельными участками.

Операционная, производственная зоны и зона общепортовых объектов входят в огражденную территорию порта.

В зоне для пассажирских операций размещаются пассажирские причалы с прилегающей к ним территорией, пассажирский вокзал со службами и организациями, обслуживающими пассажиров и пассажирские суда.

В портовой зоне размещены объекты общепортового назначения и комплексного обслуживания транспортных судов (администрация порта, узел связи, портовая таможня, инспекция Регистра, служба капитана порта, межрейсовая база моряков и т.д.).

Районирование территории порта

Исходя из условий рациональной компоновки территории порта, необходимо грузовые причалы сходной специализации сосредоточить в одном месте, объединив их самостоятельные специализированные районы.

Район генеральных грузов включает в себя причалы по переработке тарно-штучных грузов открытого и крытого хранения, металлогруза, оборудования и т.д.

Район навалочных грузов - причалы по переработке угля, руды, минерально-строительных материалов (песок, щебень, камень и др.).

Район зерновых грузов - причалы по переработке зерновых грузов.

Район лесных грузов - причалы по переработке круглого леса, пиломатериалов и щепы.

Район для перегрузки контейнеров - причалы для перегрузки контейнеров.

Пассажирский район располагается на обособленном участке акватории порта (в корневой части оградительного сооружения), поскольку пассажиры не должны попадать на режимную территорию порта, это же требование относится к судоремонтному заводу.

Причалы портофлота и техфлота можно располагать на участках с малыми естественными глубинами, на участках разрывов между смежными грузовыми районами, на торцах пирсов, выступающих в акватории и т.п. Для вспомогательных причалов применимы участки причального фронта, непригодные для производства погрузочно-разгрузочных операций (сан. зоны, торцы пирсов и т.п.).

Карантинный причал должен находиться на расстоянии не менее 300 м от пассажирского района.

Район наливных грузов должен располагаться либо в отдельной нефтегавани, удаленной от грузовых причалов на расстоянии не менее 300 м, либо в голове мола, находящегося с подветренной стороны. В этом случае акватория порта должна быть отделена от остальной акватории порта специализированными установками, устраняющими возможность растекания нефти при разливе.

Район зерновых грузов целесообразно располагать на узких пирсах шириной до 15-ти м с размещением на них технологического оборудования.

Район, где осуществляется перегрузка пылящих грузов, должен размещаться с подветренной стороны по отношению к другим районам и пассажирскому.

При расположении районов различного назначения рекомендуется соблюдать минимальные разрывы между смежными участками причалов различных грузов для соблюдения санитарных и противопожарных норм (см. табл.18 прил.5).

В тыловой части территории порта либо за его пределами возводятся тыловые склады.

Конфигурация причального фронта

Причальная линия (в плане), вдоль которой располагаются береговые причалы, может иметь различную форму, очертание которой выбирается в зависимости от местных условий,

включающих топографические, гидрологические, геологические факторы, а также принятую технологию переработки и хранения грузов, наличие и возможность создания водных и сухопутных подходов к причалу.

Различают следующие виды причальной линии (в плане):

Фронтальную - причалы располагаются вдоль прямых или ломанных линий, один за другим вдоль береговой линии.

Пирсовую - причалы располагаются вдоль длинных сторон пирса и выступают в акваторию порта под прямым или острым углом к береговой линии.

Ковшовую - причалы располагаются по контуру ковша, который врезается в территорию порта.

Смешанную - фронталыю-пирссвая схема, пирсово-ковшовая и т.п.

Компоновка портовых вод

Специфика работы морского порта предопределяет в составе используемой им площади наличие водных участков, предназначенных для обеспечения движения и стоянки обрабатываемых и обслуживаемых судов. Эти участки, объединенные общими границами порта, образуют портовые воды.

С функциональной точки зрения портовые воды делятся на зоны и фарватеры.

Зоны - водные участки, предназначенные для маневрирования и стоянки, фарватеры - участки для следования (движения) судов по назначению. Каждая зона и фарватеры функционально специализируются.

Согласно действующей в отечественной практике классификации, портовые воды состоят из подходов, внешней и внутренней акватории.

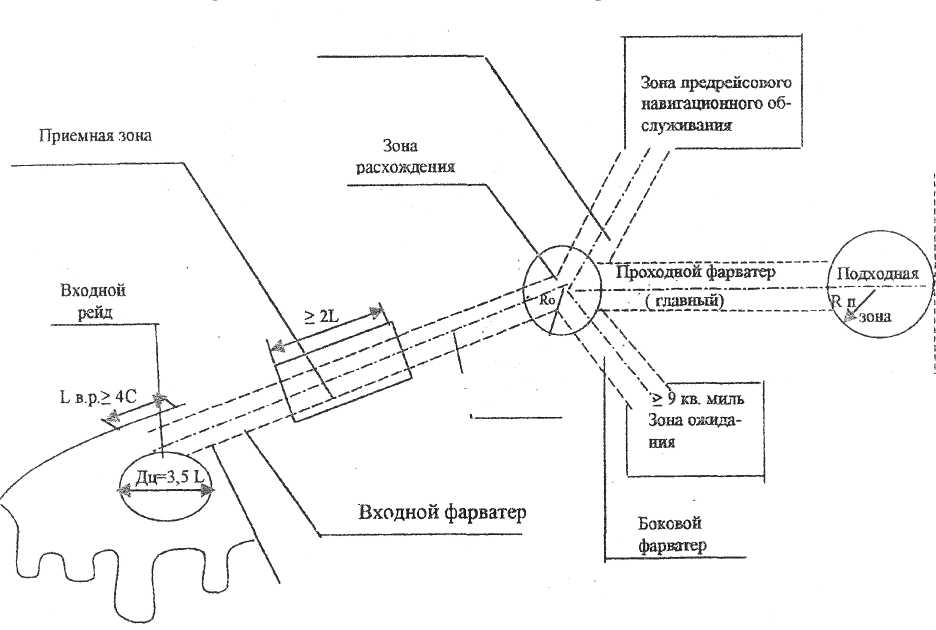

Компоновка портовых вод схематично показана на рис.7.

Боковой фарватер

\

Проходной \

фарватер

Как видно из рис .7, внешняя акватория состоит из подходной зоны (район круглого движения); зоны ожидания; зоны предрейсового навигационного обслуживания; зоны расхождения; приемной зоны; фарватеров, соединяющих зоны.

Из внешней акватории в курсовом проекте рассчитывается только подходной канал.

Подходной канал

Трасса канала проектируется по возможности - прямолинейной.

При невозможности такой прокладки трассы направление трассы выбирается по плановым кривым большого радиуса. Радиус закругления R = (8 - 12) Lc.

Направление трассы должно по возможности максимально совпадать с направлением господствующего ветра, волнений, течений и потока насосов.

По возможности необходимо избегать прокладки трассы по малоустойчивым, илистым грунтам.

Расчеты глубины и ширины подходного канала, приведены ранее в разд. 2.6.

Скорость

хода судна в подходном канале

![]() м/с.

м/с.

Вход в порт и внутренний входной рейд

Вход в порт - это пространство, через которое входит в акваторию или покидает её судно.

Вход в порт состоит из:

входных ворот;

участка подходного канала, примыкающего к портовым воротам;

входного рейда.

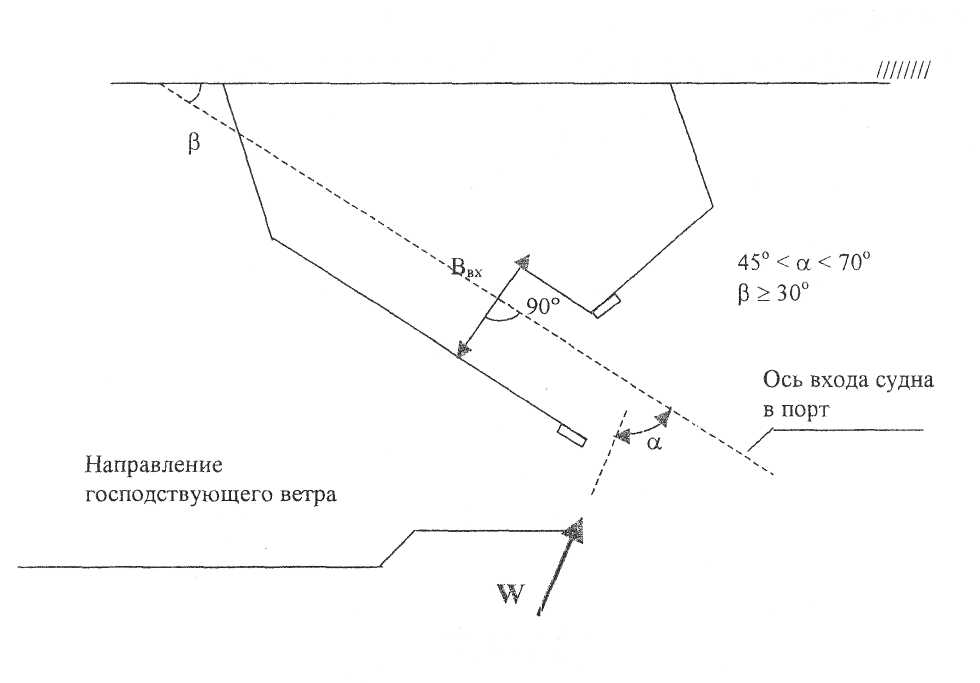

Определение направления оси входа в порт показано на рис. 8.

Территория порта

Рис 8. Вход в порт

Условные обозначения:

![]() -

угол между осью входа судна в порт и

направлением господствующего ветра

W,

-

угол между осью входа судна в порт и

направлением господствующего ветра

W,

![]() -

угол между осью входа судна в порт и

линией кордона причала;

-

угол между осью входа судна в порт и

линией кордона причала;

![]() -

ширина

входных ворот.

-

ширина

входных ворот.

Входные ворота - это расстояние между «головами» оградительных сооружений. При входе судна в порт необходимо учитывать следующие требования: строго

соблюдать

значения

в

пределах 45°<![]() <70°, и

>=

30°.

<70°, и

>=

30°.

Ширина

входных ворот В![]() м, принимается по линии, находящейся

под углом 90° к оси

входа в порт судна, и определяется (при

одностороннем движении судна) по

формуле:

м, принимается по линии, находящейся

под углом 90° к оси

входа в порт судна, и определяется (при

одностороннем движении судна) по

формуле:

![]() (51)

(51)

где Вс - ширина расчетного судна, м;

Vg - скорость дрейфа судна, м, Vg= 0,2 м/с;

Vc - скорость судна при входе в порт, м, Vc = 3,1 м/с;

Lc - длина расчетного судна., м;

tp - время рыскания судна, с, tp = 60 с;

![]() -

угол рыскания, где

= 5°

10°;

-

угол рыскания, где

= 5°

10°;

АВ

-

запас, м,

![]() =

2ВС.

=

2ВС.

Ширина входных ворот не должна быть менее 0,8 Lc.

При двухстороннем движении судов ширина входных ворот увеличивается в 2 раза и прибавляется запас, равный 25с.

Если ширина входных ворот не обеспечивает необходимой защищенности внутренней акватории от волнения и под действием сильного ветра затруднено вхождение судна в порт, то рекомендуется перекрыть вход в порт оградительным сооружением.

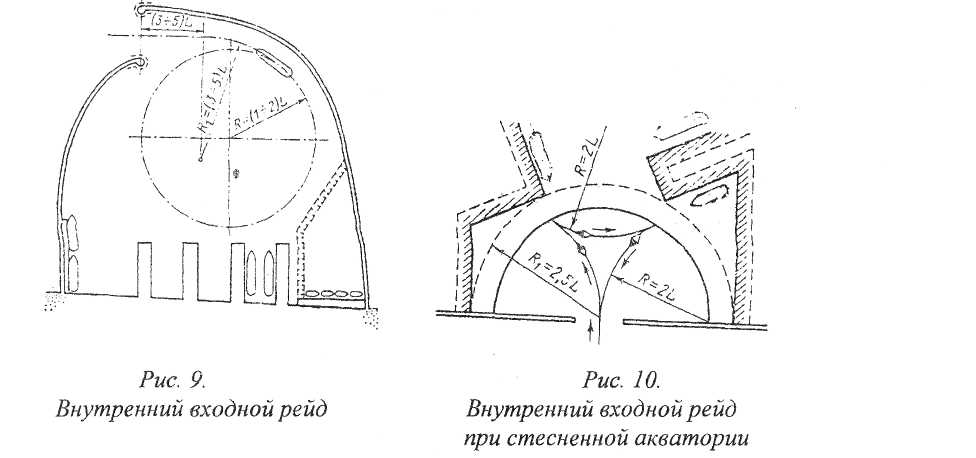

Внутренний входной рейд начинается от ворот порта. Судно заходит в порт по прямой линии, снижает скорость, одновременно разворачиваясь в нужном направлении (рис. 9).

Размеры и начертание в плане входного рейда должны обеспечить судну при входе -выходе из порта в условиях сильного ветра выполнение следующих маневров:

полное гашение инерции при входе в порт;

разворот собственными средствами на требуемый угол по дуге циркуляции;

отдачу якоря и безопасную стоянку на рейде.

Длина начального прямолинейного участка траектории входа должна быть не менее (3 5) Lc, для того, чтобы полностью была погашена инерция судна.

Минимальный радиус закругления переходного криволинейного участка траектории судна R принимается в пределах (3 5) Lc.

Минимальный диаметр разворотного круга при движении своим ходом D принимается (З 4) Lc, или радиус разворотного круга R принимается (1 2) Lc (см. рис. 9).

Акватория, в которую вписывается разворотный круг или полуокружность, должна иметь глубину, определенную для максимальной осадки расчетного судна, и не должна накладываться на операционную акваторию и акваторию, где производятся рейдовые работы.

Если суда не могут своим ходом маневрировать, тогда переходят к маневрированию с буксирами. Радиус бассейна R при этом должен быть равен 2 Lc (см. рис. 10). Границы площадей, предназначенных для маневрирования, должны быть на расстоянии, равном не менее двукратной ширины судна от оградительных и других портовых гидротехнических сооружений.

Ширина внутренних судовых ходов (фарватеров) принимается:

Всх![]() 2ВС

при

одностороннем движении и Всх

2ВС

при

одностороннем движении и Всх![]() .

при двухстороннем движении судов (Вс

ширина

расчетного типа судна).

.

при двухстороннем движении судов (Вс

ширина

расчетного типа судна).

Судовые ходы не должны накладываться на операционную зону акватории и акватории для рейдовых работ.

Операционная акватория у причала

Размеры операционной акватории причала зависят от начертания причального фронта (фронтального, пирсового, ковшового) и должны обеспечивать удобство и безопасность маневрирования судов при швартовных и грузовых операциях.

Рис.11.

Ширина операционной зоны акватории

Рис.11.

Ширина операционной зоны акватории

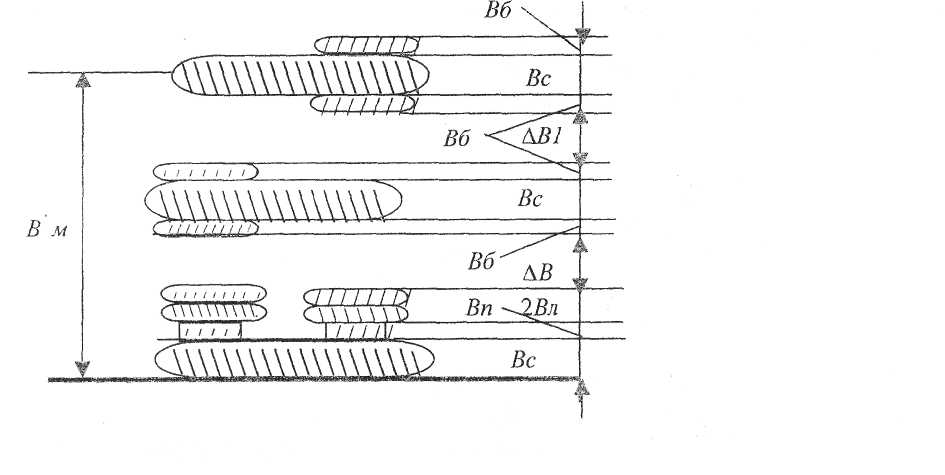

Между траекторией движущегося судна и причальным сооружением должен быть оставлен просвет Вм, допускающий постановку судна с плавучим бункеровщиком и баржами, а также проход для встречного судна с буксирами.

Величина В м, м, может быть определена по схеме, данной на рис. 11:

В'м

= 2,5

Вс

+ Вп

+ 2В![]() +

ЗВ6

+

+

ЗВ6

+

![]() В

+

В1, (52)

В

+

В1, (52)

где Вс, Вп , Вл ,Вб- ширина соответственно расчетного судна, плавучего перегружателя, баржи-лихтера и буксира;

В

=

1,5В![]() -

просвет между стоящим и двигающимся

судном;

-

просвет между стоящим и двигающимся

судном;

Bi = 2В - просвет между движущимися судами. Ширина операционной акватории Вм, м, у причала определяется по формуле:

Вм = В'м + 0,5Вс + В6, (53)

Ширина

операционной акватории у фронтального

причала должна быть не менее (5-7)![]() .

.

Бассейны акватории

При ковшовом начертании береговой линии могут быть сделаны ковши (бассейны) узкие или широкие.

Размеры бассейна должны обеспечивать удобство маневровых операций, выполняемых буксирами.

Бассейны, где предусматривается разворот судов, называются широкими, их ширина, м, определяется по формуле:

Вш.бас=1,5Ьс + Вс, (54)

где Lc - длина расчетного судна, м;

Вс- ширина расчетного судна, м.

Перед широким бассейном ширина акватории должна быть не менее ЗВС.

Бассейны, где не предусмотрен разворот судов, называются узкими, их ширина, м, определяется по формуле:

В6ас = пВс + Вб, (55)

где Вс - ширина входящего в бассейн расчетного судна, м;

Вб - длина буксира и буксирного троса, м;

п = 2 - при длине бассейна, равной одному причалу, расположенному с одной стороны;

п = 3 - при двухстороннем расположении;

п = 4 - при длине бассейна в 2 - 3 причала, расположенных с одной стороны;

п = 6 - при двухстороннем расположении причалов.

Для обеспечения маневровых операций с судами, входящими в узкий бассейн на акватории, перед ними должно быть предусмотрено разворотное место, позволяющее вписать полуокружность радиусом R - 1,5 Lc.

Перед узким бассейном для маневрирования судов, входящих в узкий бассейн, должна быть предусмотрена акватория, позволяющая вписать полуокружность радиусом R = 1,5 Lc. Для одиночных пирсов ширина акватории, примыкающей к причалам, определяется так же, как для бассейнов с односторонним расположением причалов.

При фронтальном расположении причалов ширина примыкающей акватории В, м, определяется по формуле:

В = 4ВС + Вб, (56)

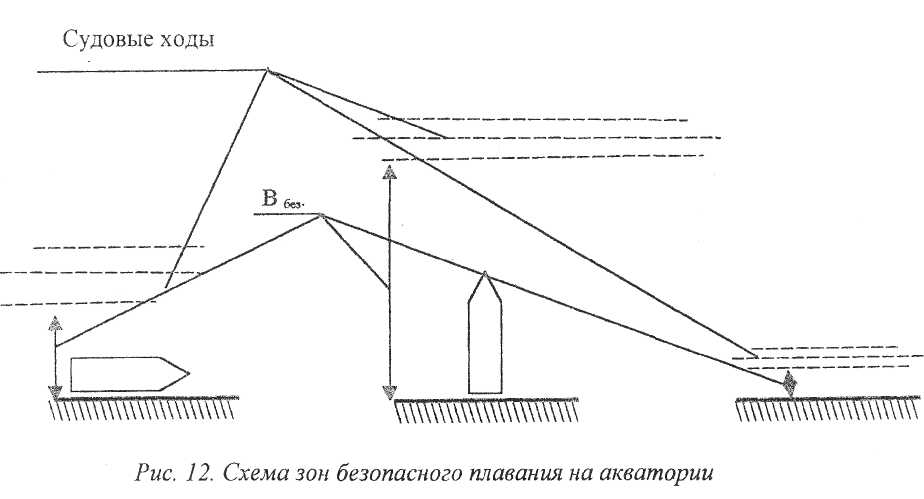

На

рис. 12 изображены зоны безопасного

плавания В\![]() ,

м,

на акватории.

,

м,

на акватории.

Для причалов, используемых при швартовке и стоянки судов лагом, зона безопасного плавания принимается:

Вбез = 3Вс, . (57)

Для причалов, используемых при швартовке и стоянки судов кормой, зона безопасного плавания рассчитывается по формуле:

B6e3 = Lc+1,5Bc. (58)

Для причалов, не используемых при швартовке и стоянки судов, зона безопасного плавания принимается:

В = 1,5Вс (59)

Пример компоновки плана порта с причалами и основными зданиями и сооружениями указан в табл. 11-22 прил. 5