- •Полифония как музыкальный склад

- •Одноголосие строгого стиля

- •Простой контрапункт в двухголосии

- •Сложный контрапункт

- •Вертикально-подвижной контрапункт

- •Горизонтально-подвижной и вдвойне-подвижной контрапункты

- •Контрапункт, допускающий удвоения

- •Обратимый контрапункт

- •Имитационная техника в многоголосии

- •Контрапунктическая техника в многоголосии

- •Бесконечный канон и каноническая секвенция

Сложный контрапункт

Существенный признак сложного контрапункта – возможность получить из первоначального соединения мелодий новое, производное.

По способу получения производных соединений сложный контрапункт делится на следующие виды («разряды» по терминологии С.И.Танеева):

1) подвижной контрапункт, в котором производное соединение является результатом движения голосов первоначального относительно друг друга, в том числе:

а) вертикально-подвижной (с относительным смещением голосов по вертикали),

б) горизонтально-подвижной (с относительным смещением голосов по горизонтали, т.е. по времени),

в) вдвойне-подвижной (с относительным смещением голосов и по вертикали, и по горизонтали);

2) контрапункт, допускающий удвоения, в котором производное соединение является результатом удвоения одной или обеих мелодий первоначального несовершенными консонансами (при этом увеличивается число голосов и двухголосие превращается в трех- или четырехголосие);

3) обратимый контрапункт, в котором производное соединение является результатом обращения одной или обеих мелодий первоначального.

Смысл правил сложного контрапункта – устранить из первоначального соединения то, что в производном дает последствия, противоречащие правилам простого контрапункта.

Вертикально-подвижной контрапункт

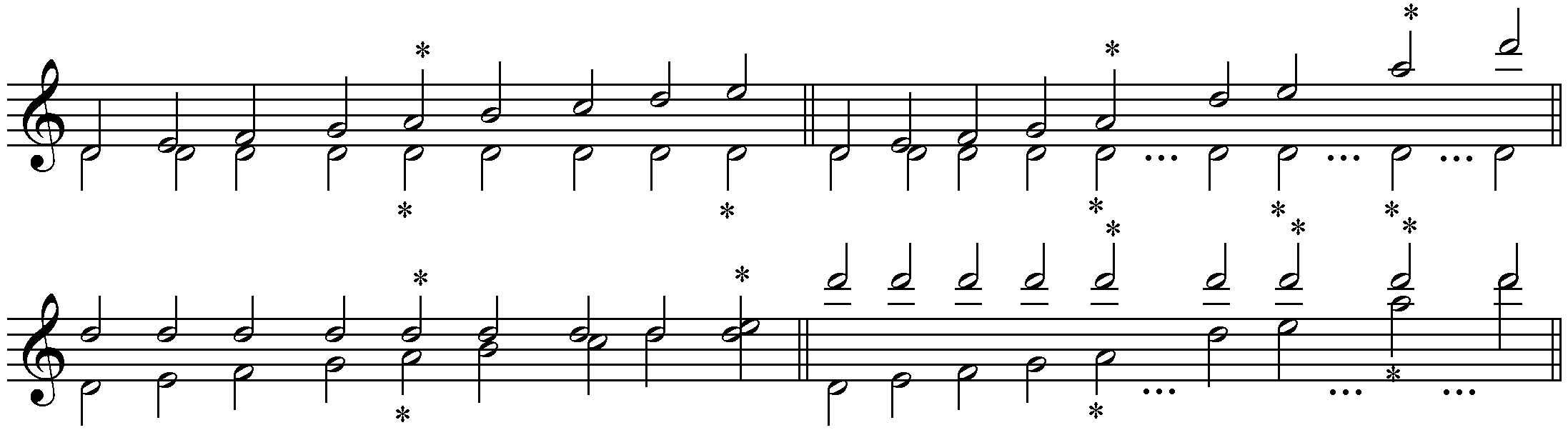

Обозначение интервалов по системе С.И.Танеева. Традиционное обозначение интервалов с помощью порядковых итальянских числительных

5

отражает количество ступеней, входящих в интервал. При этом прима, шаг между звуками которой равен 0, обозначается числом «1». Попытка произвести простейшие арифметические действия с традиционными обозначениями интервалов приводит к абсурдным результатам. Так, известно, что интервал и его обращение в сумме дают октаву. Если выразить это соотношение математически, то получается следующее: 5 (квинта) + 4 (кварта) = 9 (т.е. нона,

а не октава). Повышение на две октавы обозначается 15 - - -| , а не 16 - - -| (8 × ×2).

С.И.Танеев с помощью своей системы интервальных обозначений сумел преодолеть противоречия традиционной системы. За основу он взял не число ступеней, входящих в интервал, а число ступеневых «шагов» внутри интервала. В результате все привычные обозначения «уменьшились» на единицу. С получившимися числами можно совершать любые арифметические действия: 3 (кварта) + 4 (квинта) = 7 (октава); 7 × 2 = 14.

Показатель вертикально-подвижного контрапункта. В вертикально-подвижном контрапункте действует принцип «нота против ноты», т.е. в первоначальном и производном соединениях «вступают в контакт» одни и те же звуки обеих мелодий. Поэтому, зная характеристику относительного смещения голосов, можно предсказать превращение каждого из интервалов. Показатель вертикально-подвижного контрапункта – Index verticalis (Iv) – как раз и характеризует это относительное смещение голосов. Он равен сумме перемещений голосов, причем перемещение верхнего в первоначальном соединении голоса вверх считается положительным, а вниз –

отрицательным. Для нижнего голоса, напротив, перемещение вверх считается отрицательным, а вниз – положительным. Зависимость производного интервала от Iv выражается следующей формулой:

производный интервал = первоначальный интервал + Iv

Соответственно, при анализе музыкального текста Iv может быть определен по формуле:

Iv = производный интервал – первоначальный интервал

Знак производного интервала зависит от того, поменялись ли голоса местами (знак «минус») или нет (знак «плюс»).

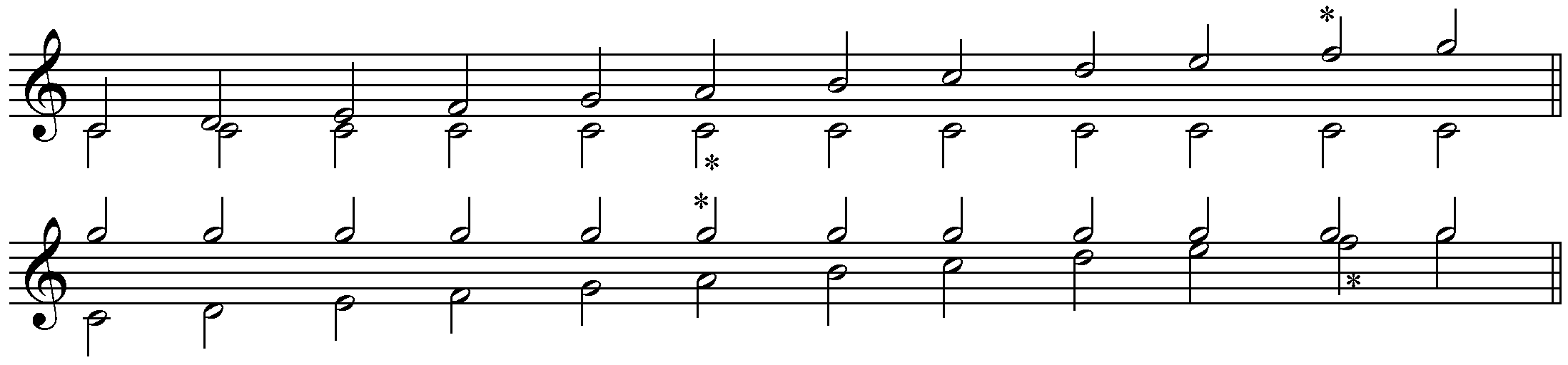

Перестановки в вертикально-подвижном контрапункте. Возможны три перестановки:

1) прямая (голоса сближаются или удаляются друг от друга, но местами не меняются),

2) противоположная (голоса меняются местами),

6

Свободная часть не имеет регламента, но некоторые черты композиционного и тонального строения присущи многим фугам и могут быть рассмотрены как тенденции.

Если фуга содержит немного проведений темы, то они, как правило, одиночные, если же проведений темы много, то они обычно группируются по какому-либо общему признаку (группа иноладовых проведений, группа стреттных проведений, группа проведений в обращении и т.д.). В конце фуги часто образуется группа проведений в основной тональности, внутрь которой может проникнуть проведение в S или в D. Такая группа называется заключительной частью. Она не является обязательным атрибутом фуги, а в тех случаях, когда присутствует, обычно не наделена чертами репризы (не является необходимым условием завершения формы, не сопоставима с предшествующими разделами и не сопряжена с ними). Раздел свободной части до заключительной называется средней частью.

В тональном развитии свободной части тоже есть довольно устойчивые закономерности: в начале этого раздела очень часто звучит проведение в параллельной к главной тональности, а ближе к завершению появляется тональность IV ступени.

Классификация фуг по типу развития в свободной части

Фуги с тональным развитием. Тональное развитие присутствует в большинстве фуг И.С.Баха и обычно ограничивается использованием тональностей I степени родства к основной (примеры выхода за пределы

родственных тональностей содержатся в фуге e-moll из I тома «ХТК» (проведение в d-moll), в фуге из «Хроматической фантазии и фуги» (проведения в h-moll и e-moll)). Встречаются фуги, лишенные тонального развития, в которых все проведения темы звучат в экспозиционных тональностях. Такие фуги называются тонально устойчивыми.

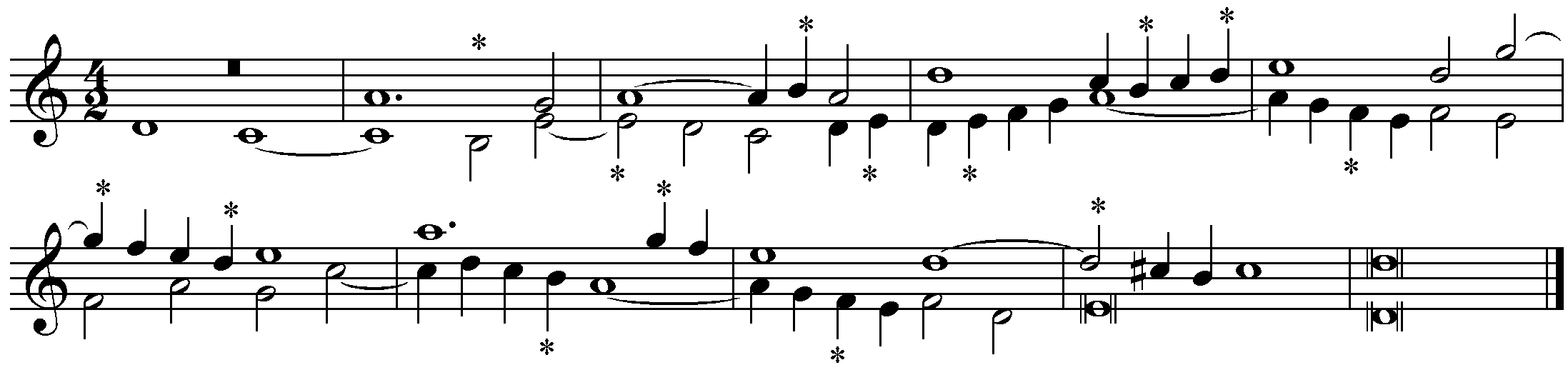

Фуги со стреттным развитием. Стреттным называется проведение, в котором тема в каком-либо из голосов вступает до окончания темы в другом голосе. Если расстояние вступления в стретте меньше или равно половине протяженности темы, то стретта оказывается каноном на тему, если больше – простой имитацией. Стретта содержит три раздела: вступительную часть (отрезок ее до вступления последней риспосты), основную часть (от вступления последней риспосты до окончания темы в пропосте) и заключительную часть (отрезок ее после окончания темы в пропосте). Довольно часто стретта обходится без заключительной части, т.е. бывает усеченной.

31

удержанными интермедиями возникает сложный контрапункт. Удержанные интермедии и просто подобные друг другу (с неточно воспроизведенным материалом) способствуют членению фуги на разделы.

Разделы фуги

Фуга принципиально двухфазна – содержит два обязательных раздела: регламентированную экспозицию и свободную часть.

Экспозиция. Экспозицией называется первый раздел фуги, имеющий определенный регламент:

1) Все голоса фуги вступают поочередно с проведением темы.

2) Проведения осуществляются по определенному гармоническому плану: T – D – T – D или T – S – T – S (возможны нарушения нормативного плана в III или последующих проведениях, например, в фуге C-dur из I тома «ХТК» план таков: T – D – D – T, а в фуге fis-moll из I тома «ХТК» таков: T – D – T – T).

3) Тема проводится в своем основном виде без интонационных изменений (возможно варьирование начального мотива: укорочение или удлинение первого звука или орнаментация).

4) Проведения не образуют стретт.

Группа, состоящая из первых для каждого голоса проведений, образует основную часть экспозиции. Экспозиция, состоящая только из основной части, называется простой. Проведения, следующие за основной частью и не нарушающие регламента экспозиции, называются дополнительными и образуют дополнительную часть экспозиции. Экспозиция, содержащая дополнительные проведения, называется расширенной.

Если число дополнительных проведений равно числу голосов фуги или больше этого числа, то образуется контрэкспозиция. Контрэкспозиция считается строгой, если соблюдается принцип «контра» (в каждом голосе по сравнению с проведением в основной части меняется тональность) и нестрогой при нарушении этого принципа.

Свободная часть. Свободная часть открывается проведением, нарушающим регламент экспозиции (пункты 2, 3, 4 – т.е. проведением в неэкспозиционной тональности, проведением с интонационными изменениями или стреттой). Цезура перед началом свободной части совершенно необязательна, в то время как цезуры, создаваемые кадансами в разделительных интермедиях и членящие фугу на крупные разделы, часто находятся внутри свободной части или внутри экспозиции.

30

3) смешанная (то прямая, то противоположная).

Вертикально-подвижной контрапункт с противоположной перестановкой называется двойным.

Прямая перестановка возможна и при положительном Iv, и при отрицательном (при условии, что модуль Iv меньше самого маленького интервала между мелодиями первоначального соединения). Противоположная перестановка возможна только при отрицательном Iv, модуль которого больше самого большого интервала между мелодиями первоначального соединения. Смешанная перестановка возможна только при отрицательном Iv, модуль которого больше самого маленького интервала между мелодиями первоначального соединения, но меньше самого большого.

Наиболее употребительные виды вертикально-подвижного контрапункта. Таковыми являются контрапункты октавы (–7, –14, –21 и т.д.), децимы (–9, –16 и т.д.) и дуодецимы (–11, –18 и т.д.). Их широкое распространение неслучайно: в октавном несовершенные консонансы превращаются в несовершенные и только один консонанс (4) превращается в диссонанс (3), в контрапункте децимы все консонансы превращаются в консонансы, а диссонансы в диссонансы, в контрапункте дуодецимы большинство интервалов превращаются в интервалы того же типа и только один консонанс (5) превращается в диссонанс (6).

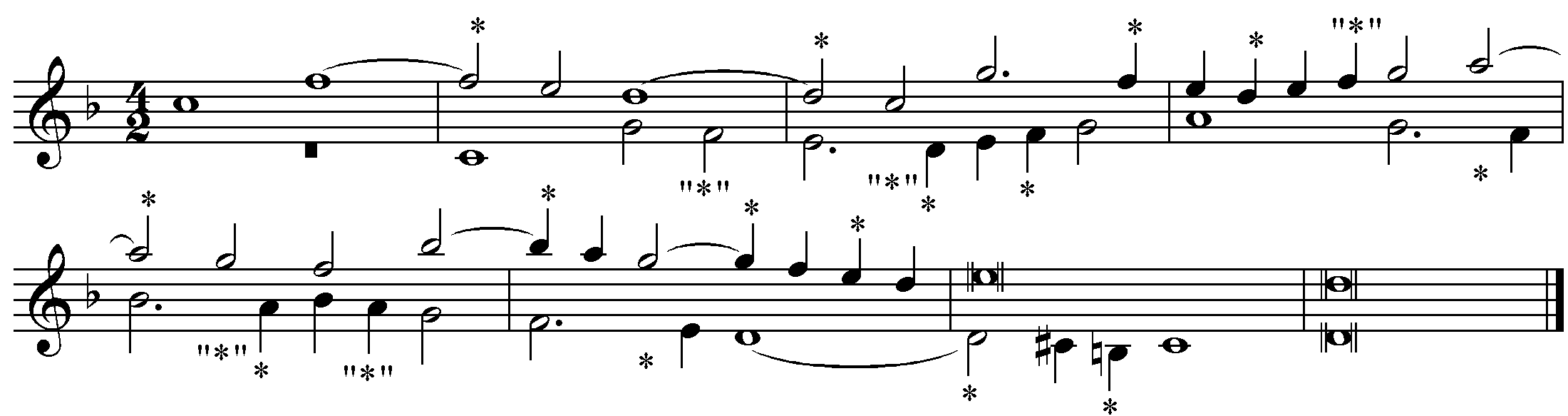

Вертикально-подвижной контрапункт октавы (–7, –14, –21). Самый распространенный из всех. Единственный, при котором мелодии могут сохранить свое ступеневое положение в ладу.

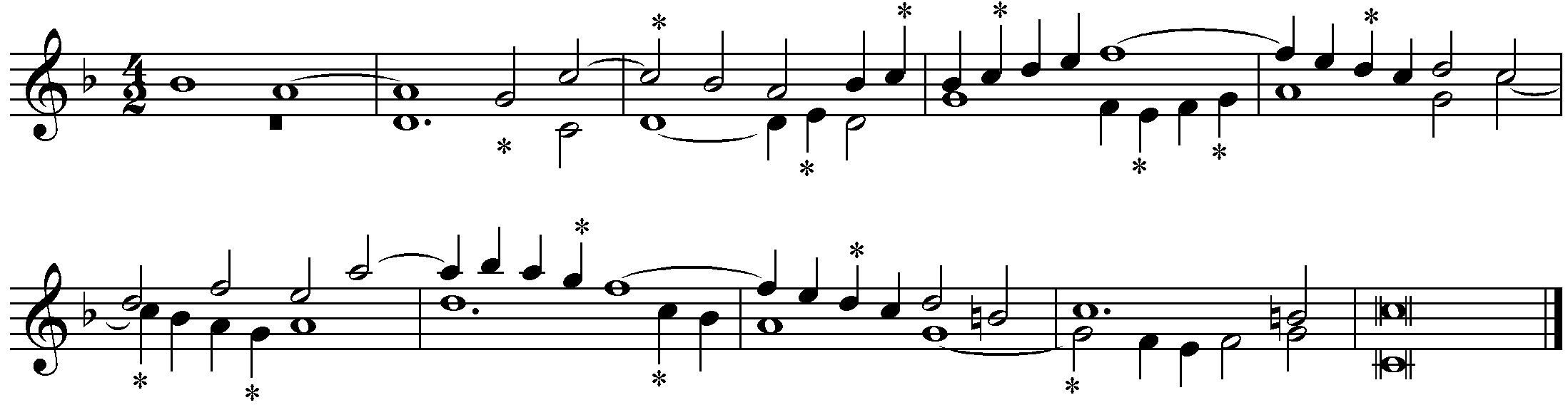

Iv

= – 7 Iv

= – 14

Iv

= – 7 Iv

= – 14

0 – 7 0 – 14

Регламент октавного контрапункта:

1) Квинта используется на условиях диссонанса (как проходящая, вспомогательная и задержание в любом голосе).

2) Нона задерживается только в нижнем голосе.

3) Запрещена вспомогательная к интервалу, равному модулю Iv (к октаве при Iv = –7, к квинтдециме при Iv = –14 и т.д.).

7

– 3 – 4

5

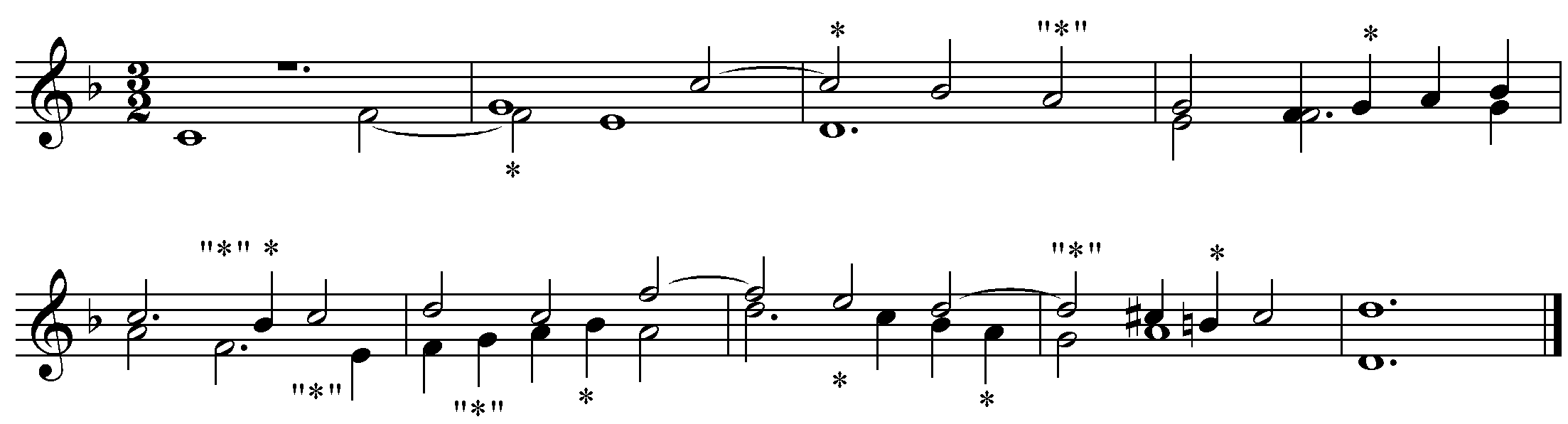

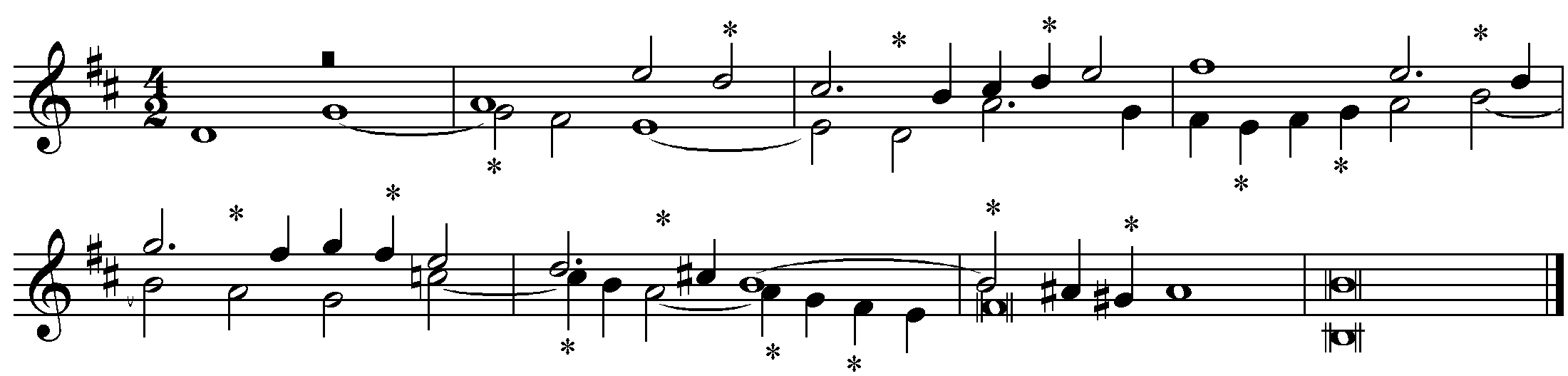

Вертикально-подвижной контрапункт дуодецимы (–11, –18). Второй по распространенности. Если один их голосов сохраняет свое положение в ладу, то другой меняет свое положение относительно исходного на доминантовое (нижний голос первоначального соединения) или на субдоминантовое (верхний голос).

Iv

= – 11

Iv

= – 11

0 – 11

Регламент контрапункта дуодецимы:

1) Секста используется на условиях диссонанса (как проходящая и вспомогательная в любом голосе, как задержание в нижнем).

2) Ундецима задерживается только в верхнем голосе (при Iv = –18 это ограничение касается не ундецимы, а кварты через две октавы).

3) Запрещена вспомогательная к интервалу, равному модулю Iv (к дуодециме при Iv = –11, к квинте через две октавы при Iv = –18).

8

контрапункт (если не является точным повтором или транспозицией первоначального соединения). Удержанное противосложение впервые может появиться в любом месте фуги, но чаще всего появляется в ответе. Удержанных противосложений может быть несколько (удержание всех противосложений – характерная особенность фуг Д.Д.Шостаковича).

Интермедия. Интермедией называется отрезок фуги, расположенный между соседними проведениями темы, а также отрезок фуги после последнего проведения темы (заключительная интермедия). Особую разновидность интермедии представляет кодетта – одноголосная интермедия между темой и ответом, встречающаяся не очень часто. Кодетта обычно строится на самостоятельном материале, который в дальнейшем становится объектом развития в интермедиях.

Классификация интермедий.

1) По тематическому материалу (чаще они опираются на материал ранее звучавший – интонации темы, противосложения и кодетты, гораздо реже содержат свой собственный).

2) По технике (в интермедиях могут использоваться простой и сложный контрапункты, часто встречаются секвенции, в том числе и канонические).

3) По композиционному значению (связующие, разделительные и самостоятельные).

Связующие интермедии служат переходом от одного проведения к другому. Обычно они бывают небольших размеров и готовят следующее проведение посредством модуляции, освобождения нужного регистра и других приемов.

Разделительные интермедии содержат каданс и тем способствуют делению фуги на разделы. По тому же принципу, что и разделительная интермедия, строится и заключительная (только она содержит полный совершенный каданс в основной тональности).

Самостоятельные (или контрастирующие) интермедии призваны создать противовес проведениям путем наибольшего отвлечения от основного тематического материала или трансформации его, накопления и развития новых интонаций, модуляционного удаления от главной тональности и т.п. и приобретают в известной мере значение самостоятельного раздела.

Если проведения темы содержат вариационные приемы развития основного тематического материала, то интермедии часто содержат разработочные приемы (мотивное вычленение, дробление, секвенционное развитие, активное модулирование).

Интермедии, как и противосложения, могут быть удержанными. Если «удержание» не является точным повтором или транспозицией, то между

29

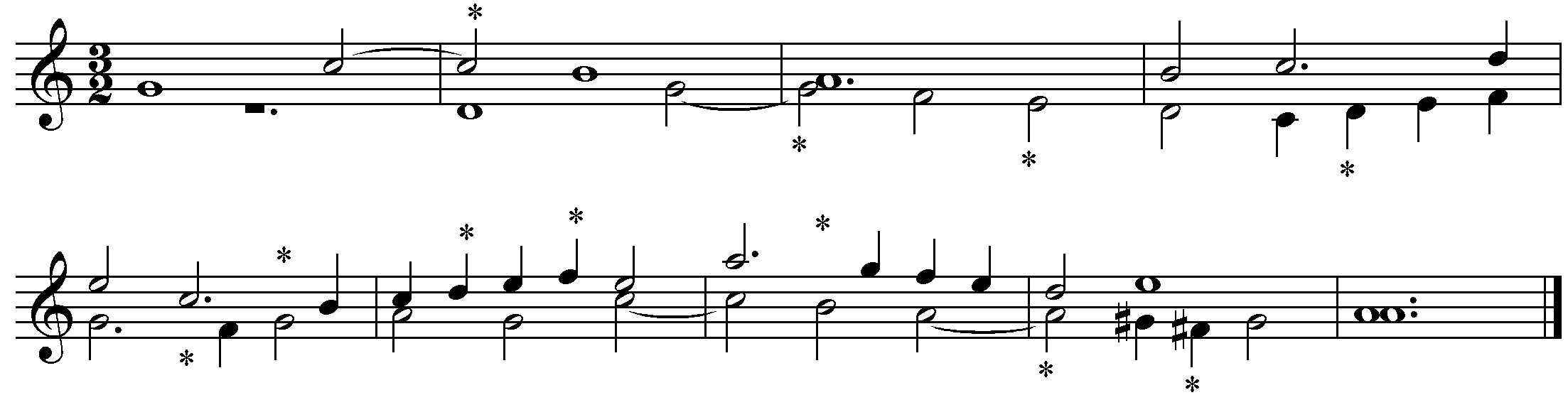

К типичным чертам баховских тем относятся начало с I или V ступеней и

окончание тоникой, выраженной I, III, реже V ступенями (только две фуги из 48 фуг «Хорошо темперированного клавира» начинаются с других ступеней – фуга Fis-dur из II тома с VII, а фуга B-dur из II тома со II), начало с сильной доли или с пропуска сильной доли (короткие затакты не характерны) и окончание на сильной или относительно сильной доле (исключения из этого правила связаны с задержанием к тоническому звуку как, например, в фуге g-moll из II тома). Большинство тем однотональны (вообще не содержат модуляций или содержат отклонения), иногда встречаются темы модулирующие в тональность доминанты.

Ответ. Ответом называется второе проведение темы. Чаще всего ответ бывает доминантовым (имитацией в верхнюю квинту или в нижнюю кварту), реже субдоминантовым (имитацией в верхнюю кварту или нижнюю квинту). Ответ является особо важным элементом фуги, он «оспоривает» тему, изменяя ее положение. Ответ бывает реальным и тональным.

Реальный ответ – это точная транспозиция темы. Тональный ответ – это ответ с регламентированными изменениями.

Тональный ответ необходим, если тема модулирует, в противном случае ответ закончится в тональности двойной доминанты (тональности II степени родства). В этом случае часть ответа, содержащая модуляцию, транспонируется на большую секунду вниз, что приводит к обратной модуляции в основную тональность. Вносимые изменения не должны «травмировать» тему, искажать значимые для нее интонации. Поэтому очень важно найти момент, с которого можно начать транспонирование.

Тональный ответ желателен, если в начальном обороте темы в качестве опорной участвует V ступень. Звук, соответствующий этой ступени в ответе, заменяется звуком на б.2 ниже (в большинстве случаев он оказывается I ступенью основной тональности, а модуляция в доминантовую тональность происходит позже – внутри ответа, реже он оказывается IV ступенью доминантовой тональности).

Противосложение. Противосложением называется контрапункт к теме. Противосложение может строиться на интонациях темы или содержать самостоятельный материал. Оно бывает свободным или удержанным.

Свободным называется противосложение, сопровождающее тему только в одном проведении. Удержанным называется противосложение, сопровождающее тему в двух или более проведениях. Соединение свободного противосложения с темой образует простой контрапункт. Соединение удержанного противосложения с темой образует сложный

28

– 6 – 5

простой

┌ контрапункт

Вертикально-подвижной контрапункт децимы (–9, –16). В этом контрапункте несовершенные консонансы превращаются в совершенные, поэтому в первоначальном соединении следует чередовать те и другие.

Iv

= – 9

Iv

= – 9

0 – 9

Регламент контрапункта децимы:

1) Запрещено прямое голосоведение.

2) Кварта задерживается только в нижнем голосе, а нона только в верхнем (при Iv = –16 это ограничение касается секунды через две октавы).

3) Запрещена вспомогательная к интервалу, равному модулю Iv (к дециме при Iv = –9, к терции через две октавы при Iv = –16).

Нельзя готовить задержание секунды терцией, а задержание септимы можно готовить секстой только при условии движения свободного голоса в момент разрешения.

9

- 4 - 5

- 4 - 5

простой

┌ контрапункт