Этиология

1. Спазмофилия может развиться при кормлении грудного ребенка коровьим молоком с относительно высоким содержанием фосфора.

2. Недостаточность паращитовидных желёз, регулирующих кальциевый обмен.

3. Проявляется в весенние месяцы при резкой смене пасмурных дней солнечными у большинства больных рахитом детей.

4. Провоцировать судорожный приступ могут любой инфекционный процесс, с высокой температурой тела, которая приводит к сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону алкалоза.

5. Рвота у больных с неинфекционными и инфекционными болезнями желудочно-кишечного тракта.

6. Сильный плач, возбуждение, испуг.

Патогенез

Представляет собой особую форму расстройства обмена кальция и фосфора, возникающую при рахите. Она обусловлена снижением уровня ионизированного кальция в крови на фоне снижения концентрации общего кальция. Уменьшению ионизации кальция способствуют гиперфосфатемия (повышенное содержание в крови неорганического фосфора) – алкалоз. Гиперфосфатемия может развиваться при кормлении грудного ребенка коровьим молоком с относительно высоким содержанием фосфора, так как почки в этом возрасте не способны экскретировать избыток фосфатов. Развитию спазмофилии способствует недостаточность паращитовидных желез, регулирующих кальциевый обмен. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена при спазмофилии сопровождается гипомагниемией, гипохлоремией, гипонатриемией и гиперкальциемией. У большинства больных с рахитом спазмофилия клинически проявляется в весенние месяцы при резкой смене пасмурных дней солнечными. Длительное воздействие УФ – излучения на кожу приводит к увеличению содержания в крови активного метаболита витамина D (25 – гидроксихолекальциферола) и вследствие этого к усиленной мобилизации кальция из крови в кости при сохраняющемся незначительном всасывании его в кишечнике. Аналогичная ситуация возможна и при приеме больших доз витамина D. Провоцировать судорожный приступ могут любой инфекционный процесс, особенно с высокой температурой тела, сопровождающейся гипервентиляцией, которая приводит к сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону алкалоза; повторная рвота у больных с неинфекционными и инфекционными болезнями ЖКТ; сильный плач, возбуждение, испуг и другие факторы, способствующие снижению уровня ионизированного кальция в крови.

Клиническая картина

Выделяют манифестную (явную) и скрытую (латентную) формы спазмофилии. Явная форма может проявляться:

1) ларингоспазмом – судорожным спазмом голосовой щели на вдохе, сопровождающимся „петушиным криком” и цианозом, при полном закрытии голосовой щели прекращается дыхание и ребенок теряет сознание. Такой приступ может привести к летальному исходу, он может продолжаться от нескольких секунд до 1-2 минут и повторяться по несколько раз в день, особенно при воздействии внешних раздражающих факторов (громкий звук, свет, кормление);

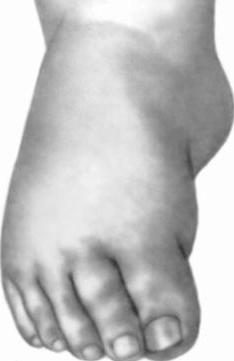

2) карпопедальным спазмом – тоническим сокращением мышц конечностей, преимущественно в области кистей («рука акушера») и стоп, которому иногда сопутствуют общие тонические судороги, может быть спазм мышц лица, рта, «рыбий рот», спазм гладкой мускулатуры, может быть бронхоспазм, мочевого пузыря и дыхательной мускулатуры.

Рис. 4. Карпопедальный спазм

3) эклампсией – тонико-клоническими судорогами с потерей сознания, возникающих при повышении температуры тела или среди полного здоровья, непроизвольное отхождение мочи и кала.

В первом полугодии жизни спазмофилия протекает главным образом в виде общих судорог с потерей сознания или ларингоспазма, у детей около одного года жизни и старше наблюдается карпопедальный спазм.

Латентная форма характеризуется симптомами повышенной нервно - мышечной возбудимости – симптомами:

- Хвостека – поколачивание полусогнутым пальцем между скуловой дугой и углом рта вызывает сокращение мимической мускулатуры;

- Труссо - при сдавливание на плече сосудисто-нервного пучка – «рука акушера»;

- Люста – удар перкуссионным молоточком или сдавливание ниже головки малоберцовой кости (место прохождения малоберцового нерва) вызывает подошвенное сгибание стопы;

- феномен Маслова – при уколе кожи ноги отмечается кратковременная остановка дыхания, тогда когда в норме дыхание усиливается.

Отмечаются также повышенная возбудимость, эмоциональная лабильность, двигательное беспокойство, нарушение сна, вегетативно-сосудистые и желудочно-кишечные расстройства.

Диагноз основывается на характерных клинических симптомах (признаки рахита и повышенной нервно- мышечной возбудимости) и результатах биохимических (гипокальциемия, алкалоз) и рентгенологических исследований.

Дифференциальный диагноз проводят с гипопаратиреозом, почечной остеодистрофией, эпилепсией.

Гипопаратиреоз – возникает вследствие повышения функции паращитовидных желез при гиперплазии их ткани или образовании железистой опухоли. Из костей вымывается кальции и откладывается в мягких тканях. Возникают приступы почечной колики, могут развиваться сердечная и почечная недостаточность. На рентгенограммах – распространенное разрежение костной ткани, деформация костей, очаги обызвествления в почках. Уровень кальция в крови и моче повышен.

Эпилепсия – катаральных явлений нет, отмечаются слабые сосудистые расстройства, очаговые симптомы переходящие, менингеальные симптомы непостоянны. Судороги снимаются после введения противосудорожных препаратов. После припадка наступает сон.