- •Федеральное агентство по образованию

- •Основания и фундаменты

- •Введение

- •I. Общие принципы проектирования оснований и фундаментов

- •II. Фундаменты мелкого заложения

- •III. Свайные фундаменты

- •IV. Фундаменты глубокого заложения

- •V. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований

- •VI. Реконструкция фундаментов,

- •Термины и определения

- •Классификация крупнообломочных и песчаных грунтов

- •Классификация песчаных грунтов

- •Классификация песчаных грунтов

- •Классификация глинистых грунтов

- •Классификация глинистых грунтов

- •Механические характеристики глинистых грунтов

- •Введение........................................................................................………....….. 3

- •Основания и фундаменты

- •Основания и фундаменты

Федеральное агентство по образованию

Сибирский федеральный университет

Основания и фундаменты

Методические указания к контрольной работе

для студентов специальностей 270102, 270112, 270205

заочной формы обучения

Красноярск

СФУ

2008

УДК 624.124

ББК 38.58

Основания и фундаменты: методические указания к контрольной работе для студентов специальностей 270102, 270112, 270205 заочной формы обучения. - Красноярск: СФУ, 2008. 50 с.

Составитель: О.М. Преснов

Печатается по решению редакционно-издательского совета университета

© СФУ, 2008

3

Введение

Цель настоящих методических указаний дать возможность закрепить и углубить навыки расчета грунтовых оснований. Курс изучается самостоятельно. Темы и вопросы для самопроверки знаний даны в прил. 1. В теоретической части курса необходимо выполнить контрольную работу, используя примеры и рекомендации по их решению, а также справочный материал из ГОСТов и СНиПов [1-4] (см. прил. 2-6).

Контрольная работа включает пять задач. В первой задаче определяются расчётные характеристики грунтов основания, во второй и третьей рассчитываются основания фундаментов мелкого заложения, в четвёртой и пятой – свайный фундамент. Задачи составлены в 29 вариантах (0-28), кроме первой, которая состоит из 20 вариантов (0-19). Для вариантов под № 19 (1-я задача) и № 28 (2-5 задачи) приведены примеры решения. Для первой задачи студент выполняет тот вариант, номер которого совпадает с суммой последних двух цифр его шифра, а для всех остальных – с суммой последних трёх цифр. Работа оформляется на отдельных листах формата А4.

Выполненная контрольная работа высылается в деканат заочного факультета для рецензирования.

Получившие положительную рецензию допускаются к прослушиванию обзорных лекций и обсуждению материала по курсу «Основания и фундаменты» и сдаче зачёта или экзамена.

4

Контрольная работа

ЗАДАЧА 1

Определение расчётных характеристик грунтов основания

По данным инженерно-геологических изысканий (табл.1) определить недостающие физические и механические характеристики грунтов, необходимые для проектирования оснований и фундаментов, и дать полное наименование грунтов согласно ГОСТ 25100-95.

Полное наименование песчаного грунта включает наименование по гранулометрическому составу, плотности сложения, степени заполнения пор водой; глинистого грунта - по числу пластичности и показателю текучести (прил. 3). Для всех вариантов задачи плотность частиц песчаных грунтов принимаем равной 2,66 т/м3, частиц супесей и суглинков - равной 2,71 т/м3, а частиц глин - 2,74 т/м3.

Эти данные занести в табл. 2.

Пример решения задачи

Исходные данные берем из инженерно-геологической колонки 19 (табл. 1). Колонка имеет данные до глубины 30 м, представлена пятью слоями песчаных грунтов и одним слоем супеси. Всего шесть слоев грунта.

Для первого слоя по формуле (2.3) прил.2 определяем плотность скелета грунта:

![]()

![]() ;

;

![]() т/м³. (1)

т/м³. (1)

По формулам (2.1) и (2.2) прил.2 определяем коэффициент пористости и коэффициент водонасыщения песка:

![]() ;

;

![]() ;

;![]() ;

;

![]() .

.

В соответствии с данными табл.2 и табл.3 прил.3 устанавливаем разновидность грунта по коэффициенту пористости и коэффициенту водонасыщения: песок средней плотности, маловлажный. Итак, полное наименование грунта - песок мелкий, средней плотности, маловлажный.

Переходим к расчету характеристик следующего слоя.

Аналогично определяем плотность скелета грунта:

![]() т/м³.

т/м³.

7

Затем определяем коэффициент пористости и коэффициент водонасыщения песка:

![]()

![]()

После этого устанавливаем разновидность грунта по коэффициенту пористости и коэффициенту водонасыщения: песок средней плотности, маловлажный. Итак, полное наименование грунта - песок пылеватый, средней плотности, маловлажный.

Переходим к расчету характеристик третьего слоя. Он расположен до отметки уровня воды – 9,0 м.

Преобразуя формулу (2.2) прил.2, определяем плотность скелета грунта:

![]() ;

;

![]() т/м³.

т/м³.

Преобразуя формулу (2.3) прил.2, определяем плотность грунта:

![]() ;

;

![]() т/м³.

т/м³.

По формуле (2.1) прил.2 определяем коэффициент водонасыщения песка:

![]()

Аналогично устанавливаем полное наименование грунта - песок мелкий, средней плотности, маловлажный.

Переходим к расчету характеристик четвертого слоя.

Так как грунт находится под горизонтом подземных вод, и он водопроницаем, считаем его насыщенным водой, т.е. коэффициент водонасыщения грунта Sr=1.

Преобразуя формулу (2.1) прил.2, определяем природную влажность грунта:

![]() ;

;

![]() .

.

В соответствии с данными табл.2 и табл.3 прил.3 устанавливаем разновидность грунта по коэффициенту пористости и коэффициенту

8

водонасыщения и устанавливаем полное наименование грунта - песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой.

Пятый слой –

супесь, глинистый грунт. Мощность слоя

- 1,0 м, ρ = 1,8 т/м³. Для него также

определяем коэффициент пористости e

и плотность скелета грунта

![]() .

Коэффициент водонасыщения Sr

для глинистых грунтов не определяется

- это классификационный показатель

песчаных грунтов.

.

Коэффициент водонасыщения Sr

для глинистых грунтов не определяется

- это классификационный показатель

песчаных грунтов.

Для того чтобы определить полное наименование данного грунта, необходимо определить показатель текучести по формуле (2.4) прил.2

![]() ;

;

![]() .

.

По табл.6 прил.3 определяем полное наименование грунта - супесь пластичная.

Переходим к расчету характеристик шестого слоя. Так как грунт находится ниже уровня подземных вод, он считается насыщенным водой, т.е. коэффициент водонасыщения грунта Sr=1. Определяем природную влажность грунта:

![]() .

.

В последующем определяем плотность скелета и плотность грунта:

![]() т/м³.

т/м³.

![]() т/м³.

т/м³.

Полное наименование грунта шестого слоя - песок крупный, средней плотности, насыщенный водой.

Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также для водонепроницаемых грунтов (ил, суглинок, глина), расположенных под водой, удельный вес рассчитывают по формуле (2.7) прил. 2.

В тех случаях,

когда водопроницаемый грунт расположен

ниже горизонта подземных вод, определяют

удельный вес с учетом взвешивающего

действия воды

![]() по формуле (2.8) прил.2.

по формуле (2.8) прил.2.

Для водонепроницаемых грунтов дополнительные значения не находят, а заносят значения , γ, С, φ , E . В остальных случаях ставится прочерк.

Нормативные значения характеристик СII, φII, E принимают по табл.7 и табл.8 прил. 3, если отсутствуют данные полевых или лабораторных испытаний грунтов.

Расчетное сопротивление грунта Ro для предварительного определения размеров подошвы фундамента принимают по табл.1 прил.4.

Физические и механические характеристики грунтов заносим в табл. 2.

|

|

|

|

|

Таблица 2

|

||||||||||

Полное наименование грунта |

h, м |

W, д.е |

e, д.е. |

Плотность,

|

γ( γ sb),

|

JL, д.е. |

Sr, д.е. |

Расчётные характеристики |

R0, кПа |

|

|||||

ρ |

ρs |

ρd |

φ, град |

c, кПа |

E, МПа |

||||||||||

Песок мелкий, средней плотности, маловлажный |

3,6 |

0,10 |

0,67 |

1,75 |

2,66 |

1,59 |

17,5 |

- |

0,40 |

31,2 |

2,0 |

26,0 |

300 |

||

Песок пылеватый, средней плотности, маловлажный |

3,0 |

0,11 |

0,66 |

1,77 |

2,66 |

1,59 |

17,7 |

- |

0,44 |

29,6 |

3,8 |

17,3 |

250 |

9 |

|

Песок мелкий, средней плотности, маловлажный |

2,4 |

0,12 |

0,64 |

1,81 |

2,66 |

1,62 |

18,1 |

- |

0,5 |

32,5 |

2,2 |

29,0 |

300 |

||

Песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой |

2,7 |

0,24 |

0,64 |

2,01 |

2,66 |

1,62 |

(10,1) |

- |

1 |

32,4 |

2,2 |

29,0 |

200 |

||

Супесь пластичная |

1,0 |

0,24 |

0,87 |

1,80 |

2,71 |

1,45 |

(9,1) |

1,0 |

- |

15 |

30 |

5,0 |

200 |

||

Песок крупный, средней плотности, насыщенный водой |

16,7 |

0,24 |

0,63 |

2,02 |

2,66 |

1,63 |

(10,2) |

- |

1 |

38,4 |

0,8 |

32,0 |

500 |

|

|

10

ЗАДАЧА 2

Определение расчетного сопротивления грунта основания

фундамента мелкого заложения

Расчетное сопротивление грунта – это важнейшая характеристика, которая используется при проектировании фундамента мелкого заложения. Она зависит от прочностных характеристик грунта и размеров фундамента. В настоящее время расчетное сопротивление грунта находят по формулам СНиП [3]:

для зданий с подвалами

![]() ;

(2)

;

(2)

для бесподвальных зданий при b<10 м

![]() ,

(3)

,

(3)

где

![]() и

и

![]() - коэффициенты условий работы (табл. 2

прил. 4), для одноэтажных промышленных

зданий

= 1; К - коэффициент, равный 1, если С и φ

определены в лаборатории, и 1,1, если

берутся табличные значения;

- коэффициенты условий работы (табл. 2

прил. 4), для одноэтажных промышленных

зданий

= 1; К - коэффициент, равный 1, если С и φ

определены в лаборатории, и 1,1, если

берутся табличные значения;

![]() ,

,

![]() и

и

![]() - коэффициенты, зависящие от φ и принимаемые

по прил. 4 табл. 3:

- коэффициенты, зависящие от φ и принимаемые

по прил. 4 табл. 3:

![]() - коэффициент, равный 1 при b≤10 м;

- коэффициент, равный 1 при b≤10 м;

![]() - расчетное значение удельного веса

грунта ниже подошвы фундамента

(средневзвешенное - при слоистом

напластовании до глубины z=b),

- расчетное значение удельного веса

грунта ниже подошвы фундамента

(средневзвешенное - при слоистом

напластовании до глубины z=b),

![]() - то же для грунта выше подошвы фундамента;

- то же для грунта выше подошвы фундамента;

![]() -

расчетное значение удельного сцепления

грунта под подошвой фундамента, кПа;

-

расчетное значение удельного сцепления

грунта под подошвой фундамента, кПа;

![]() - глубина заложения фундамента

бесподвального здания или приведенная

глубина заложения, исчисляемая от пола

подвала по формуле

- глубина заложения фундамента

бесподвального здания или приведенная

глубина заложения, исчисляемая от пола

подвала по формуле

![]() ,

(4)

,

(4)

где

![]() - толщина слоя грунта выше подошвы со

стороны подвала, м;

- толщина слоя грунта выше подошвы со

стороны подвала, м;

![]() - толщина конструкции пола подвала;

- толщина конструкции пола подвала;

![]() -

удельный вес материала пола;

-

удельный вес материала пола;

![]() -

глубина подвала, исчисляемая от отметки

планировки до пола подвала (при глубине

подвала больше 2 м принимают

=2

м, при ширине подвала больше 20 м

=

0).

-

глубина подвала, исчисляемая от отметки

планировки до пола подвала (при глубине

подвала больше 2 м принимают

=2

м, при ширине подвала больше 20 м

=

0).

Пример решения задачи

Расчетные характеристики принимаем из табл. 2 и 3 варианта № 28.

11

Заданные параметры: здание без подвала – центрально нагруженный столбчатый фундамент; глубина заложения его подошвы - 2,85 м; размеры подошвы фундамента – 2,7х 2,7 м.

Для того чтобы определить расчетное сопротивление грунта основания, необходимо взять требуемые характеристики из табл. 2 и 3 прил. 4, а также

принять расчетные

значения удельных весов грунта ниже

подошвы

![]() и выше подошвы фундамента

.

и выше подошвы фундамента

.

Под подошвой фундамента до глубины b = 2,7 м располагаются 2 слоя: песок мелкий толщиной 0,75 м и песок пылеватый толщиной 1,95 м.

![]() кН/м3;

кН/м3;

принимаем 17,5 кН/м3, т.к. слой над подошвой только один – песок мелкий.

Теперь определяем расчетное сопротивление грунта по формуле 3:

R

=![]() 1,26

· 2,7 · 17,64 + 6,03 · 2,85 · 17,5 + 8,30 · 2=490,6

кПа.

1,26

· 2,7 · 17,64 + 6,03 · 2,85 · 17,5 + 8,30 · 2=490,6

кПа.

ЗАДАЧА 3

Определение предельной нагрузки на подошву основания

фундамента мелкого заложения

Выполнить проверочный расчет существующего фундамента при увеличении на него нагрузки в связи с реконструкцией здания (без учета изменения строительных свойств грунтов в процессе эксплуатации здания до его реконструкции).

Площадь подошвы отдельного фундамента определяют по формуле

![]() ,

(5)

,

(5)

где

![]() – максимальная сумма нормативных

вертикальных нагрузок, действующих на

обрезе фундамента, кН;

– максимальная сумма нормативных

вертикальных нагрузок, действующих на

обрезе фундамента, кН;

![]() - расчетное сопротивление грунта, кПа,

принимаемое по табл. 1 прил.4;

- расчетное сопротивление грунта, кПа,

принимаемое по табл. 1 прил.4;

![]() - среднее значение удельного веса грунта

и бетона, равное 20 кН/м3.

- среднее значение удельного веса грунта

и бетона, равное 20 кН/м3.

При расчете ленточного фундамента определяем только ширину его подошвы по этой же формуле, т.к. принимаем длину фундамента l=1м.

Решая уравнение относительно , определяем предельную по норме нагрузку на основание.

|

|

|

|

|

Таблица 3

|

|||||

№ варианта |

Тип фундамента |

Глубина заложения подошвы фундамента d, м |

Размеры подошвы фундамента b, м |

Нагрузка на подошву ленточного фундамента после реконструкции N, кН/м |

|

|||||

0 |

Ленточный фундамент

|

-1,5 |

1,2 |

500 |

||||||

1 |

-2,0 |

1,0 |

600 |

12 |

||||||

2 |

-2,5 |

1,0 |

700 |

|||||||

3 |

-3,0 |

1,2 |

800 |

|||||||

4 |

-3,0 |

1,2 |

550 |

|||||||

5 |

-3,0 |

1,4 |

650 |

|||||||

6 |

-1,6 |

1,6 |

750 |

|||||||

7 |

-1,7 |

1,8 |

850 |

|||||||

8 |

-1,8 |

2,0 |

520 |

|||||||

9 |

-1,9 |

2,2 |

620 |

|||||||

10 |

-2,1 |

2,4 |

720 |

|||||||

11 |

-2,2 |

1,2 |

820 |

|||||||

12 |

-2,3 |

1,4 |

430 |

|||||||

13 |

-2,4 |

1,6 |

530 |

|||||||

14 |

-2,6 |

1,8 |

630 |

|||||||

15 |

-2,7 |

2,0 |

730 |

|||||||

16 |

-2,8 |

2,2 |

830 |

|||||||

17 |

-2,9 |

2,4 |

750 |

|||||||

|

|

|

|

|

Окончание табл. 3

|

|||||

№ варианта |

Тип фундамента |

Глубина заложения подошвы фундамента d, м |

Размеры подошвы фундамента b×l, м |

Нагрузка на подошву столбчатого фундамента после реконструкции N, кН |

|

|||||

18 |

Столбчатый фундамент

|

-1,65 |

1,5 х 1,5 |

2000 |

||||||

19 |

-1,95 |

1,8 х 1,8 |

2100 |

13 |

||||||

20 |

-2,25 |

1,5 х 1,5 |

2200 |

|||||||

21 |

-2,55 |

1,8 х 1,8 |

2300 |

|||||||

22 |

-2,85 |

2,1 х 2,1 |

2500 |

|||||||

23 |

-3,15 |

2,1 х 2,1 |

2600 |

|||||||

24 |

-2,55 |

2,4 х 2,4 |

2700 |

|||||||

25 |

-2,55 |

2,4 х 2,4 |

2800 |

|||||||

26 |

-2,85 |

2,7 х 2,7 |

3000 |

|||||||

27 |

-2,55 |

2,7 х 2,7 |

3100 |

|||||||

28 |

-2,85 |

2,7 х 2,7 |

3300 |

|

||||||

|

||||||||||

14

Пример решения задачи

Расчетные характеристики принимаем из табл. 3 варианта № 28.

Величину расчетного сопротивления грунта основания R берем из задачи 2.

По исходным данным определяем площадь фундамента:

![]() м².

м².

Определяем предельную вертикальную нагрузку, которую может воспринять по существующим нормам основание столбчатого фундамента

по преобразованной формуле 5:

![]() кН.

кН.

Предельная нагрузка, которая может действовать на основание фундамента 3160,9 кН, нагрузка на подошву фундамента после реконструкции – 3300 кН. Следовательно, данный фундамент не может нести нагрузку, образующуюся после реконструкции. Необходимо увеличить площадь подошвы фундамента.

ЗАДАЧА 4

Определение несущей способности сваи

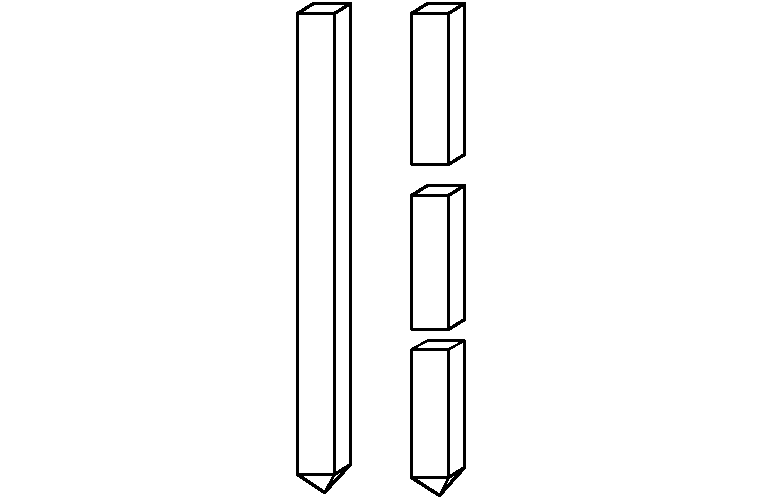

Сваи по характеру передачи нагрузки на грунт подразделяются на сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки прорезают толщу слабых или недостаточно прочных грунтов и опираются на прочные грунты скальные, полускальные, крупнообломочные, глины твердой консистенции.

Свая-стойка всю свою нагрузку передает через нижний конец, т.к. при малых ее перемещениях - осадках не происходит мобилизации сил трения по боковой поверхности. Свая-стойка работает как сжатый стержень в упругой среде. Ее несущая способность определяется прочностью самого материала на сжатие и сопротивлением грунта под нижним концом -острием.

К висячим сваям относятся сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты. Они имеют перемещения под воздействием нагрузок значительно большие, чем сваи-стойки, при этом в работу включаются силы трения по боковой поверхности. Таким образом, висячая свая отличается от сваи-стойки тем, что передает нагрузку от веса сооружения не только своим нижним концом, но и боковой поверхностью.

15

Свая-стойка подобна колонне, которая опирается на несжимаемый грунт, и поэтому ее несущая способность определяется только размером ее поперечного сечения. Висячая свая под действием нагрузки перемещается

относительно окружающего сжимаемого грунта, при этом на ее боковой поверхности возникает трение, которое оказывает сопротивление внедрению

сваи в грунт. Поэтому несущая способность висячей сваи зависит как от площади поперечного сечения, так и от площади боковой поверхности сваи.

Несущую способность Fd кН (тс) свай, работающих на вдавливающую нагрузку, следует определять по формуле

![]() ,

(6)

,

(6)

где

![]() —

коэффициент условий работы сваи; в

случае опирания ее на пылевато-глинистые

грунты со степенью влажности Sr

< 0,9 и на лессовые грунты c

= 0,8, в остальных случаях c

= 1;

—

коэффициент условий работы сваи; в

случае опирания ее на пылевато-глинистые

грунты со степенью влажности Sr

< 0,9 и на лессовые грунты c

= 0,8, в остальных случаях c

= 1;

![]() —

коэффициент условий работы грунта под

нижним концом сваи; cR

= 1 во всех случаях, за исключением свай

с камуфлетными уширениями, для которых

этот коэффициент следует принимать cR

= 1,3, и свай с уширением, бетонируемым

подводным способом, для которых cR

= 0,9, а также опор воздушных линий

электропередачи; R — расчетное

сопротивление грунта под нижним концом

буронабивной сваи, кПа (тс/м2),

для глинистых грунтов принимаем по

табл.4 прил.5, для крупнообломочных и

песчаных грунтов определяется по формуле

—

коэффициент условий работы грунта под

нижним концом сваи; cR

= 1 во всех случаях, за исключением свай

с камуфлетными уширениями, для которых

этот коэффициент следует принимать cR

= 1,3, и свай с уширением, бетонируемым

подводным способом, для которых cR

= 0,9, а также опор воздушных линий

электропередачи; R — расчетное

сопротивление грунта под нижним концом

буронабивной сваи, кПа (тс/м2),

для глинистых грунтов принимаем по

табл.4 прил.5, для крупнообломочных и

песчаных грунтов определяется по формуле

![]() ,

(7)

,

(7)

где

![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() —

безразмерные коэффициенты, принимаемые

по табл. 4 прил. 5, в зависимости от

расчетного значения угла внутреннего

трения грунта основания;

—

безразмерные коэффициенты, принимаемые

по табл. 4 прил. 5, в зависимости от

расчетного значения угла внутреннего

трения грунта основания;

![]() —

расчетное значение удельного веса

грунта, кН/м3

(тс/м3),

в основании сваи (при водонасыщенных

грунтах с учетом взвешивающего действия

воды);

—

расчетное значение удельного веса

грунта, кН/м3

(тс/м3),

в основании сваи (при водонасыщенных

грунтах с учетом взвешивающего действия

воды);

![]() —

осредненное (по слоям) расчетное значение

удельного веса грунтов, кН/м³ (тс/м³),

расположенных выше нижнего конца сваи

(при водонасыщенных грунтах с учетом

взвешивающего действия воды);

—

осредненное (по слоям) расчетное значение

удельного веса грунтов, кН/м³ (тс/м³),

расположенных выше нижнего конца сваи

(при водонасыщенных грунтах с учетом

взвешивающего действия воды);

16

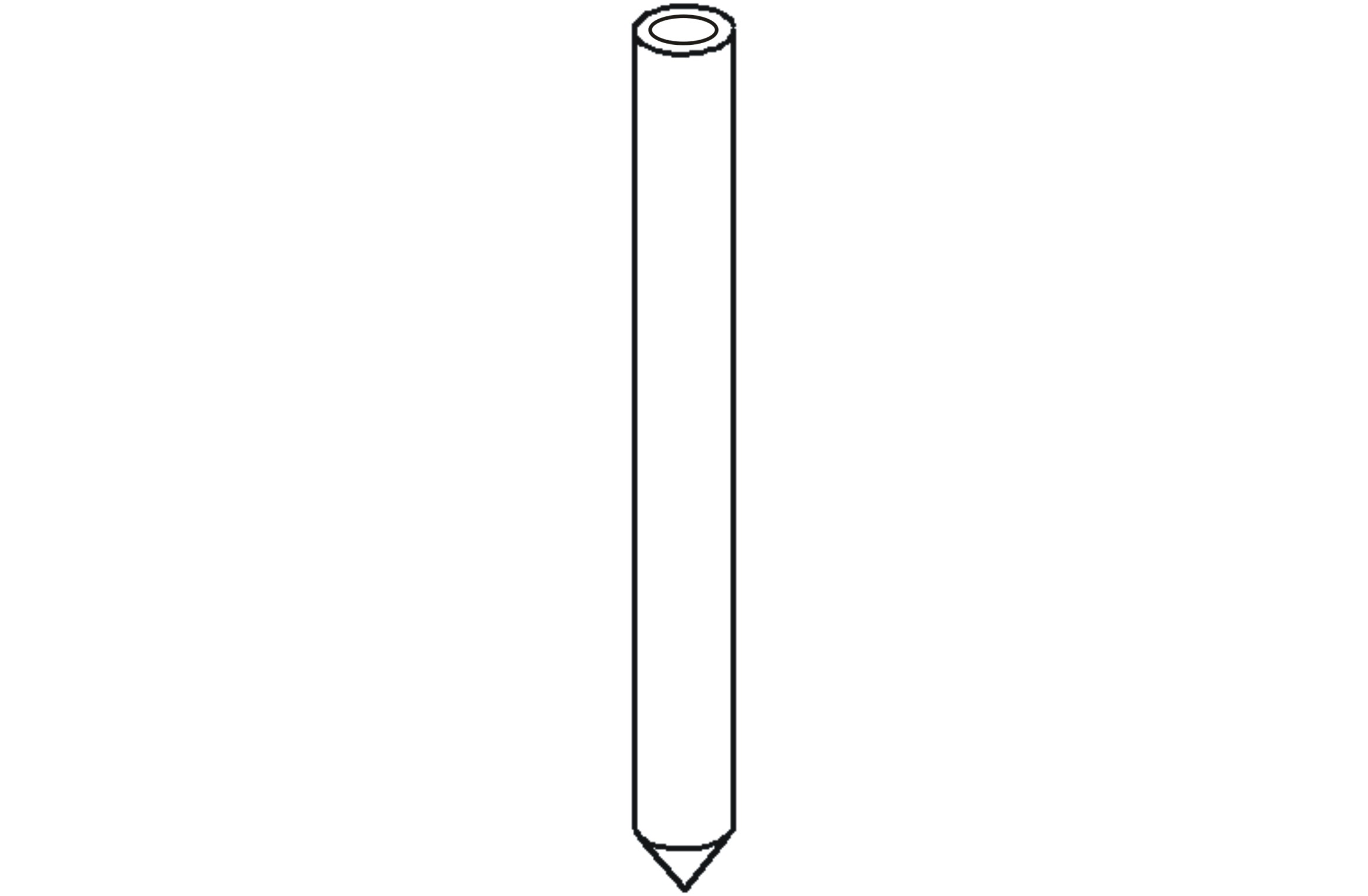

d — диаметр, м, набивной и буровой свай, диаметр уширения (для сваи с уширением), сваи-оболочки или диаметр скважины для сваи-столба, омоноличенного в грунте цементно-песчаным раствором; h — глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой), для опор мостов — от дна водоема после его общего размыва при расчетном паводке; A — площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая равной: для набивных и буровых свай без уширения — площади поперечного сечения сваи; u — периметр поперечного сечения ствола сваи, м; — коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования и принимаемый по табл. 3 прил. 5; fi — расчетное сопротивление i-гo слоя грунта на боковой поверхности ствола сваи, кПа (тс/м²), принимаемое по табл.2 прил. 5;

hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м.

Несущую

способность висячей забивной сваи

(цилиндрическая, призматическая)

определяем так же, как и для буронабивной.

Исключением являются

коэффициенты

![]() =1

- коэффициент условий работы сваи в

грунте;

=1

- коэффициент условий работы сваи в

грунте;

![]() ,

- коэффициенты

условий работы соответственно под

нижним концом и на боковой поверхности,

учитывающие способ погружения и

принимаемые при погружении свай

марок С, СН, СЦ, СП, а также составных

свай забивкой без лидерных скважин и

подмыва (

=1,

=1).

Расчетное сопротивление под острием

готовой сваи определяем по табл.1 прил.5.

,

- коэффициенты

условий работы соответственно под

нижним концом и на боковой поверхности,

учитывающие способ погружения и

принимаемые при погружении свай

марок С, СН, СЦ, СП, а также составных

свай забивкой без лидерных скважин и

подмыва (

=1,

=1).

Расчетное сопротивление под острием

готовой сваи определяем по табл.1 прил.5.

При определении

несущей способности сваи-стойки

сопротивление на боковой поверхности

не учитывается (f=0)

и в формуле (6)

![]() ,

а сопротивление грунта под острием

равно 20000 кПа.

,

а сопротивление грунта под острием

равно 20000 кПа.

В случае

работы сваи на выдергивание в формуле

(6)

![]() ,

а свая сопротивляется боковой поверхностью.

,

а свая сопротивляется боковой поверхностью.

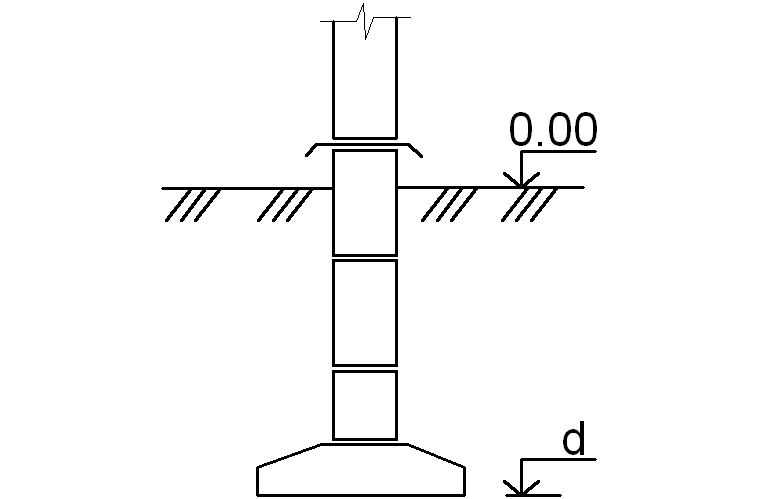

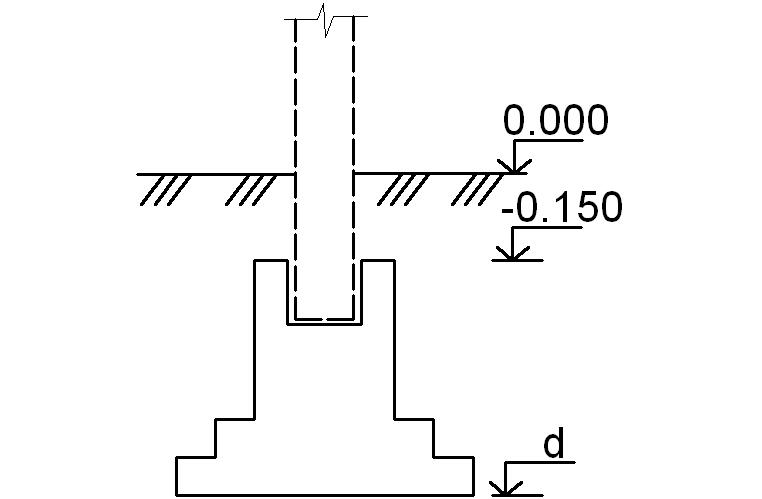

Обычно при назначении длины сваи учитывают следующие факторы. Острие готовой сваи должно прорезать слабые слои и заходить не менее 500 мм в пески и крупнообломочный грунт и не менее 1000 мм в глинистые грунты (см. рисунок).

При изготовлении буронабивных свай скважины должны буриться в грунте с хорошими строительными характеристиками на глубину не менее 2 м (см. рисунок).

18

При устройстве стыка (сопряжения) сваи и ростверка предусматривают разбивку верха сваи на 300-500 мм и выпуски арматуры в тело ростверка, при устройстве буронабивной сваи арматурный каркас устанавливают на 300-500 мм выше головы сваи (см. рисунок).

При решении задачи 4 возможна некоторая нестыковка рекомендованной длины сваи и грунтовых условий, поэтому в случае необходимости можно изменять ее длину. Это касается в основном готовых (забивных) свай.

Пример решения задачи

Расчетные характеристики принимаем из табл. 4 варианта № 28.

В нашем случае свая буронабивная по способу устройства: под водой или под глинистым раствором (табл. 3 прил. 5).

Длина сваи по заданию составляет 13 см, диаметр 0,5 м. Она работает, как висячая. Расчетная схема приведена в табл.5. Сопротивление по боковой поверхности сваи определяется по данным табл.3 прил.5, причем расчетные слои вокруг сваи должны быть толщиной не более 2 м.

Сопротивление под

нижним концом сваи R

определяем исходя из угла внутреннего

трения крупного песка

![]() по табл.4 прил. 5, с помощью интерполяции

определяем

по табл.4 прил. 5, с помощью интерполяции

определяем

![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]()

=10,2 кН/м³; =(1,8·17,5+3·17,7+2,4·18,1+2,7·10,1+1,0·9,1+

+2,05·10,2)/12,95=14,31 кН/м³

Определяем R=0,75·0,223(146,5·10,2·0,5+237,5·0,761·14,31·14,75)=6505,33 кПа

![]() =1;

=1;

А=πR²=3,14·0,25²=0,196

м²; u=2πR=2·3,14·0,25=1,57м;

=0,6;

=1;

=1;

А=πR²=3,14·0,25²=0,196

м²; u=2πR=2·3,14·0,25=1,57м;

=0,6;

![]() =0,6·530,66=318,4кН/м;

=0,6·530,66=318,4кН/м;

![]() =1(1·6505,33·0,196+1,57·318,4)=1774,9

кН.

=1(1·6505,33·0,196+1,57·318,4)=1774,9

кН.

Итак, несущая способность сваи по расчету Fd =1774,9 кН. Чтобы определить допускаемую нагрузку на сваю, надо несущую способность разделить на коэффициент надежности к = 1,4.

![]() =1774,9/1,4=1267,8

кН.

=1774,9/1,4=1267,8

кН.

Нагрузку, допускаемую на буронабивную сваю, длиной 13 м и диаметром 0,5 м, принимаем равной 1267,8 кН.

|

|

|

|

|

Таблица 4

|

|||||||||||

№. варианта |

Тип сваи |

Длина, м |

Поперечное сечение, м |

Отметка головы сваи, м |

Отметка подошвы ростверка, м |

Шаг свай в ленточном ростверке, м |

Количество свай в кусте |

Нагрузка на обрез ростверка после реконструкции |

|

|||||||

ленточного, кН/м |

плитного, кН |

|||||||||||||||

0 |

Призматиче-ская

Цельная, составная |

5 |

0,3 х 0,3 |

-1,05 |

-1,35 |

1,5 |

- |

500 |

- |

|||||||

1 |

6 |

0,3 х 0,3 |

-1,05 |

-1,35 |

1,5 |

- |

400 |

- |

19 |

|||||||

2 |

7 |

0,35 х 0,35 |

-1,05 |

-1,35 |

- |

5 |

- |

2500 |

||||||||

3 |

8 |

0,25 х 0,25 |

-1,15 |

-1,50 |

- |

4 |

- |

2400 |

||||||||

4 |

9 |

0,3 х 0,3 |

-1,15 |

-1,50 |

1,4 |

- |

600 |

- |

||||||||

5 |

10 |

0,3 х 0,3 |

-1,15 |

-1,50 |

1,5 |

- |

650 |

- |

||||||||

6 |

8+8=16 |

0,3 х 0,3 |

-1,25 |

-1,65 |

1,8 |

- |

720 |

- |

||||||||

7 |

9+9=18 |

0,3 х 0,3 |

-1,25 |

-1,65 |

- |

3 |

- |

2800 |

||||||||

8 |

8+8+8=24 |

0,3 х 0,3 |

-1,25 |

-1,65 |

- |

6 |

- |

3100 |

||||||||

9 |

8+8+8=24 |

0,3 х 0,3 |

-1,30 |

-1,65 |

1,6 |

- |

830 |

- |

||||||||

10 |

Цилиндриче-ская

|

5 |

0,3 |

-1,05 |

-1,35 |

1,8 |

- |

700 |

- |

|||||||

11 |

6 |

0,3 |

-1,05 |

-1,35 |

1,8 |

- |

820 |

- |

||||||||

12 |

7 |

0,3 |

-1,15 |

-1,50 |

- |

4 |

- |

1900 |

||||||||

13 |

8 |

0,3 |

-1,15 |

-1,50 |

1,7 |

- |

720 |

- |

||||||||

14 |

9 |

0,3 |

-1,15 |

-1,50 |

- |

5 |

- |

2800 |

||||||||

15 |

10 |

0,25 |

-1,15 |

-1,50 |

1,5 |

- |

900 |

- |

||||||||

16 |

11 |

0,3 |

-1,45 |

-1,80 |

1,4 |

- |

850 |

- |

||||||||

17 |

12 |

0,3 |

-1,45 |

-1,80 |

- |

3 |

- |

3100 |

||||||||

18 |

12 |

0,3 |

-1,45 |

-1,80 |

1,3 |

- |

790 |

- |

|

|||||||

|

|

|

|

|

Окончание табл. 4

|

||||||||||

№. варианта |

Тип сваи |

Длина, м |

Поперечное сечение, м |

Отметка головы сваи, м |

Отметка подошвы ростверка, м |

Шаг свай в ленточном ростверке, м |

Количество свай в кусте |

Нагрузка на обрез ростверка после реконструкции |

|

||||||

ленточного, кН/м |

плитного, кН |

||||||||||||||

19 |

Буронабив-ная

|

15 |

Ø0,35 |

-1,60 |

-1,65 |

2,4 |

- |

800 |

- |

||||||

20 |

10 |

Ø 0,3 |

-1,60 |

-1,65 |

- |

4 |

- |

3200 |

20 |

||||||

21 |

12 |

Ø 0,3 |

-1,75 |

-1,80 |

1,6 |

- |

900 |

- |

|||||||

22 |

14 |

Ø 0,3 |

-1,60 |

-1,65 |

1,8 |

- |

850 |

- |

|||||||

23 |

10 |

Ø 0,5 |

-1,75 |

-1,80 |

1,6 |

- |

870 |

- |

|||||||

24 |

14 |

Ø 0,8 |

-1,60 |

-1,65 |

- |

4 |

- |

3500 |

|||||||

25 |

10 |

Ø 0,32 |

-1,75 |

-1,80 |

1,8 |

- |

760 |

- |

|||||||

26 |

12 |

Ø 0,32 |

-1,60 |

-1,65 |

- |

4 |

- |

3400 |

|||||||

27 |

14 |

Ø 0,32 |

-1,60 |

-1,65 |

1,7 |

- |

540 |

- |

|||||||

28 |

13 |

Ø 0,5 |

-1,75 |

-1,80 |

2,0 |

- |

780 |

- |

|||||||

|

|||||||||||||||

22

Аналогично рассчитывается несущая способность готовой (в данном случае 12-метровой) сваи (табл. 6). Отличие состоит лишь в том ,что часть сваи идет на срубку для устранения сопряжения сваи и ростверка. Отметка острия сваи-13,2; т.е. острие входит в более плотный слой крупного песка из-за сложности ее погружения (возможно разрушение ствола сваи) на глубину 0,5 м. Однако при расчете несущей способности учитывается не вся боковая поверхность, а в данном случае с учетом уменьшения длины сваи на 0,55 м плюс 0,05 м на заделку в ростверк. Расчет ведется по значениям табл.2 и 3 прил.5.

![]() ,

т.к.

,

т.к.

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() =1

=1

=8020·0,09+1,2·418,79=1224,35 кН; =1224,35/1,4=874,53 кН

По опыту строительства расчетную нагрузку, допускаемую на висячую забивную сваю, принимаем равной 600 кН.

ЗАДАЧА 5

Проверочный расчет свайного фундамента

при реконструкции

Число свай, приходящихся на один погонный метр в ленточном ростверке, и количество свай в кусте устанавливается исходя из условия максимального использования их несущей способности:

n=![]() ,

(8)

,

(8)

где NOI

– максимальная сумма расчетных

вертикальных нагрузок, действующих на

обрезе ростверка

фундамента, кН; А

- площадь ростверка, приходящаяся на

одну сваю (0,9 м²);

![]() -средний

удельный вес ростверка и грунта на его

обрезах;

-средний

удельный вес ростверка и грунта на его

обрезах;

![]() –

глубина заложения ростверка, м.

–

глубина заложения ростверка, м.

По формуле L=1/n определим шаг свай.

Пример решения задачи

Заданные параметры берем из табл. 6 варианта № 28.

n

=

![]() ,

,

где 780 кН/м — нагрузка на обрез ростверка после реконструкции здания (по заданию);

![]() =

1267,8 кН из задачи 4.

=

1267,8 кН из задачи 4.

Шаг свай после реконструкции должен равняться L=1/0,63=1,59 м.

До реконструкции шаг свай равнялся 2 м (по заданию), а после реконструкции в связи с увеличением нагрузки необходимо усиление фундамента.

24

Приложение 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ