- •Раздел 1. Введение

- •Раздел 2. Равновесие сложных гетерогенных систем

- •Тема 1. Правило фаз Гиббса

- •§ 1 Основные определения

- •§ 2 Вывод правила фаз Гиббса

- •§ 3 Условная вариантность.

- •Тема 2. Однокомпонентные системы

- •§1. Общие положения

- •§2. Равновесие двух фаз однокомпонентной системы.

- •§3. Диаграммы состояния однокомпонентных систем

- •Тема 3. Двухкомпонентные системы

- •§1. Общие положения

- •§2. Диаграмма плавкости при неограниченной растворимости в жидком состоянии и полной нерастворимости в твердом

- •§3. Диаграмма плавкости бинарной системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом состояниях

- •§4. Диаграмма плавкости бинарной системы с устойчивым химическим соединением

- •§5. Диаграмма плавкости бинарной системы с химическим соединением, плавящимся инконгруэнтно

- •Тема 4. Трёхкомпонентные системы

- •§1. Общие положения

- •§2. Геометрические образы фазовых равновесий в тройных сплавах

- •§3. Диаграмма состояния с тройной эвтектикой (растворимость компонентов в твёрдом состоянии отсутствует)

- •3.1. Строение пространственной диаграммы

- •3.2. Кристаллизация типичных сплавов

- •3.3. Реальная диаграмма с тройной эвтектикой

- •3.4. Диаграмма плавкости системы CaO – SiO2 – Al2o3

§ 3 Условная вариантность.

Вариантность системы при условии постоянства некоторого числа переменных или соотношений между переменными называется условной. Сусл. – условная вариантность. Общее число переменных:

t = k∙ƒ + 2.

Наиболее часто накладываемое условие на систему – постоянство давления. Оно оправдано при рассмотрении равновесий между конденсированными фазами, термодинамические свойства которых, как мы знаем, слабо от него зависят. В этом случае:

t = k∙ƒ + 1, и

Сусл = k + 1 – ƒ – r. (15)

Если ограничение

для системы будет такое:

,

,

то t = k∙ƒ и

Сусл = k – ƒ – r. (16)

В общем случае, если на систему накладывается l ограничений, то правило фаз принимает вид:

Сусл = k + 2 – ƒ – r – 1. (17)

В количественном соотношении всегда

Сусл < С. (18)

Тема 2. Однокомпонентные системы

§1. Общие положения

Равновесие однокомпонентной системы определяется только внешними параметрами Р и Т, поскольку внутренних - нет.

Если система однокомпонентная, то число химических реакций r = 0. Тогда:

С = k + 2 – ƒ – r = 3 – ƒ. (19)

Отсюда следует зависимость вариантности от числа фаз, находящихся в равновесии. Чем больше число фаз в равновесии, тем меньше вариантность. Установим наибольшую и наименьшую вариантность.

Наибольшая вариантность:

Снаиб = 3 – 1 = 2.

Наибольшей вариантности соответствует наименьшее число фаз, находящихся в равновесии – 1.

Наименьшая вариантность:

Снаим = 3 – 3 = 0.

Наименьшей вариантности отвечает наибольшее число фаз, находящихся в равновесии – 3. То есть в любой однокомпонентной системе не может одновременно находиться в состоянии равновесия более 3 – х фаз.

§2. Равновесие двух фаз однокомпонентной системы.

Уравнение Клапейрона – Клаузиуса

Подставим в правило фаз Гиббса для однокомпонентной системы ƒ = 2. Тогда: С = 3 - ƒ = 1. Это означает, что при равновесии двух фаз в однокомпонентной системе только один из внешних параметров может принимать произвольные значения, а другой должен быть при этом строго определённым, иначе равновесие материализоваться не будет (в ограниченном интервале температур и давлений возможны метастабильные состояния). То есть: Р = ƒ(T) или Т = ƒ(Р). В явном виде обсуждаемая зависимость известна как уравнение Клапейрона – Клаузиуса:

![]() ,

(20)

,

(20)

где ∆H – молярное изменение энтальпии при переходе от одной сосуществующей фазы к другой, кДж/моль; (V2 – V1) – изменение молярных объёмов при переходе от одной сосуществующей фазы к другой л/моль.

§3. Диаграммы состояния однокомпонентных систем

Диаграмма состояния – это график в определённых координатах, на котором изображены возможные состояния многофазной и многокомпонентной системы. Точка, отвечающая состоянию системы на этой диаграмме, называется фигуративной. С одной из диаграмм состояния – диаграммой состояния воды, мы уже знакомы. Сейчас посмотрим на нее в несколько ином плане.

Диаграмма состояния воды.

Диаграмма состояния однокомпонентной системы изображается в координатах Р и Т.

Точка «О», отвечающая равновесию трех фаз на диаграмме, называется «тройной точкой». Для нее:

С = 3 – ƒ = 3 – 3 = 0.

Поэтому она характеризуется вполне определенными значениями температуры и давления (Т = 273,16К, Р = 0,006атм.).

Линия АО – линия равновесных состояний двухфазной системы

лед пар

С = 3 – 2 = 1.

Линия АО начинается, как можно считать, при абсолютном нуле.

Линия ОВ – линия равновесных состояний двухфазной системы

жидкость пар

С = 3 – 2 = 1.

Точка В имеет координаты: T = 3740С; P = 220атм).

Линия ОС – линия равновесных состояний двухфазной системы

тв. вещество жидкость

С = 3 – 2 = 1.

Поле I - область равновесного состояния льда

С = 3 – 1 = 2.

Поле II - область равновесного состояния жидкой воды

С = 3 – 1 = 2.

Поле III - область равновесного состояния пара

С = 3 – 1 = 2.

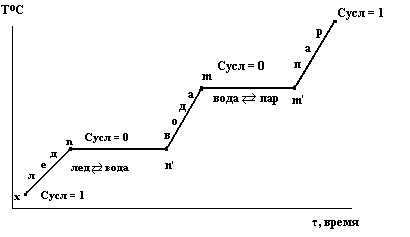

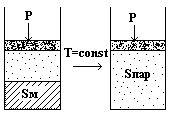

Рассмотрим последовательность превращений в системе при движении фигуративной точки по горизонтальной прямой от положения x до положения y.

В точке х при давлении 1 атм и температуре Т1 устойчив лед.

Подсчитаем вариантность в этой точке. Поскольку на систему накладывается ограничение Р = 1атм, то вариантность будет условной:

Сусл = 2 – ƒ = 1,

т. е. произвольно можно изменять один параметр – температуру.

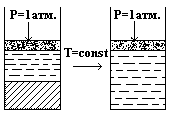

Продвижение по горизонтали вправо означает нагревание льда, продолжающееся до точки n. Здесь происходит фазовый переход

л

ед

вода, появляется новая фаза и условная

вариантность

ед

вода, появляется новая фаза и условная

вариантность

Сусл = 2 – 2 = 0

Следовательно, температура будет оставаться постоянной, пока лед полностью не расплавится и система снова не станет однофазной. После чего температуру теперь уже жидкой воды снова можно повышать до точки m. В точке m вода закипит при 1000С, и эта температура будет оставаться постоянной, пока вся вода не превратится в пар, который дальше будет нагреваться до температуры Т2. Сусл = 2 – 2 = 0

Нагреваться от точки m до y будет уже пар.

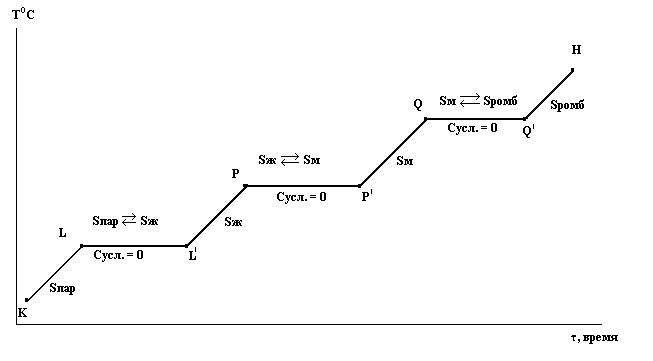

Путь системы от состояния, отмеченного фигуративной точкой х до состояния, отмеченного фигуративной точкой у можно изобразить на графике температура-время:

Полностью плавление индивидуального вещества происходит при постоянной температуре.

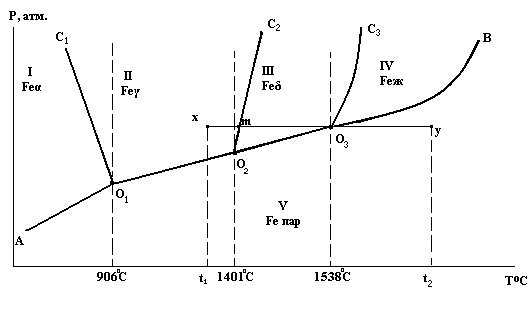

Диаграмма состояния железа

Feα - объемноцентрированный куб (ОЦК).

Feγ - гранецентрированный куб (ГЦК).

Feδ - объемноцентрированный куб (ОЦК).

О1, О2, О3 – тройные точки на диаграмме, здесь в равновесии находятся три фазы:

О 1

- Feα

Feγ

Feпар

1

- Feα

Feγ

Feпар

О2 - Feγ Feδ Feпар С = 0

О3 - Feδ Feж Feпар

Параметры Р и Т имеют строго определенное значение.

Линии ни диаграмме отвечают равновесию двух фаз:

А О1

- Feα

Feпар

О1

- Feα

Feпар

О 1С1 - Feα Feγ

О 1О2 - Feγ Feпар

О 2С2 - Feγ Feδ С = 3 – 2 = 1

О 2О3 - Feδ Feпар

О 3С3 - Feδ Feж

О 3В - Feж Feпар

Можно произвольно изменять один параметр, не изменяя числа фаз, находящихся в равновесии.

Области на диаграмме отвечают устойчивому состоянию одной фазы.

I

- устойчиво Feα

I

- устойчиво Feα

II - устойчиво Feγ

III - устойчиво Feδ С = 3 – 1 = 2

IV - устойчиво Feж

V - устойчиво Feпар

Система бивариантна, можно изменять два параметра Р и Т.

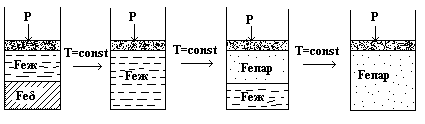

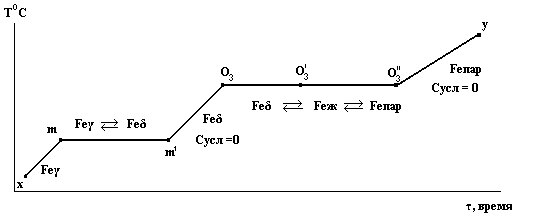

Рассмотрим последовательность превращений в системе при движении фигуративной точки по горизонтальной прямой от положения х до положения у, что соответствует изобарическому нагреванию железа.

В точке х устойчиво Feγ. Сусл = 2 – ƒ = 2 – 1 = 1

Нагревание Feγ при давлении Р приводит нас в состояние, отмеченное на диаграмме фигуративной точкой m. Появляется новая фаза - Feδ и вариантность изменяется: Сусл = 2 – ƒ = 2 – 2 = 0

Дальнейший подвод теплоты приводит к исчезновению Feγ при постоянной температуре.

Далее нагревается уже Feδ и фигуративная точка, перемещаясь вправо, попадает в точку О3. Точка О3 отвечает равновесию трех фаз:

Feδ Feж Feпар

Однако при Р = const образование сразу двух новых фаз: жидкости и пара невозможно, т.к. Сусл = 2 – ƒ = 0 и ƒmax = 2; в равновесии могут находиться только две фазы. Поэтому последовательность превращений в точке О3 будет такова:

на короткое время

От точки О3 до точки у нагреваться до температуры Т2 будет уже пар.

Путь сиcтемы xmO3y в координатах температура – время можно изобразить следующим образом:

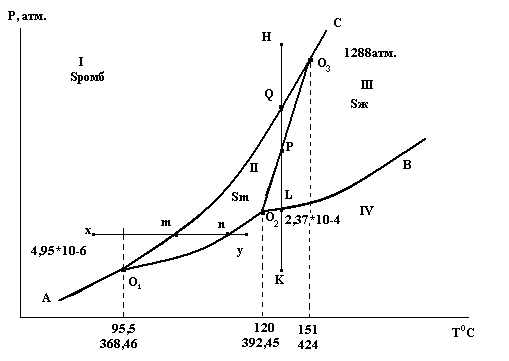

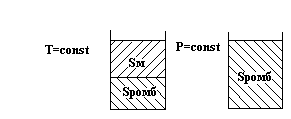

Диаграмма состояния серы

Сера существует в двух устойчивых кристаллических модификациях:

ромбической (Sромб) и моноклинной (Sм).

О1, О2, О3 – тройные точки на диаграмме. Здесь в равновесии находятся три фазы.

О 1 - Sромб Sм Sпар

О 2 - Sм Sж Sпар С = 3 – ƒ = 3 – 3 = 0

О 3 - Sромб Sм Sж

Давление и температура имеют строго определенное значение.

В точке О3 в равновесии находятся все конденсированные фазы.

Линии на диаграмме отвечают равновесию двух фаз.

А О1 - Sромб Sпар О1О3 - Sромб Sм

О 1О2 - Sм Sпар О2О3 - Sм Sж

О 2В - Sм Sпар О3С - Sромб Sж

Вариантность на линии: С = 3 – ƒ = 3 – 2 = 1

Области на диаграмме (поля) отвечают устойчивому состоянию одной фазы.

I - устойчива Sромб

II - устойчива Sм С = 3 – ƒ = 3 – 1 = 2

III - устойчива Sж

IV - устойчива Sпар

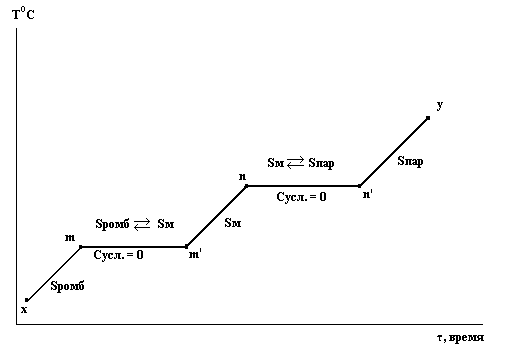

Рассмотрим последовательность превращений при движении фигуративной точки от положения х до положения у, что соответствует изобарическому нагреванию серы.

В точке х устойчива ромбическая сера. Сусл. = 2 – ƒ = 2 – 1 = 1

Нагревание Sромб приводит нас в состояние, которому отвечает фигуративная точка m. Появляется новая фаза – сера моноклинная.

Сусл. = 2 – ƒ = 2 – 2 = 0

Температура будет оставаться постоянной, пока ромбическая сера полностью не перейдет в моноклинную.

При дальнейшем подводе теплоты температура моноклинной серы будет повышаться, и система придет в состояние n, где появится новая фаза - Sпар. Система снова станет инвариантной до полного испарения.

В дальнейшем, до точки у будет нагреваться уже пар серы.

В рассмотренном примере превращение твердого вещества в пар произошло, минуя жидкое состояние.

График в координатах температура – время:

Рассмотренные примеры изобарических превращений H2O, Fe, S дают представления о том, как строятся диаграммы состояния однокомпонентных систем. Имея совокупность графиков в координатах температура – время, при подводе или отводе теплоты для различных давлений, и взяв из них температуры остановок (площадок), можно установить положение линий на диаграмме и координаты тройных точек.

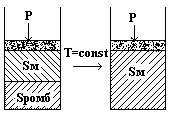

Теперь рассмотрим последовательность превращений в сере при движении фигуративной точки от положения К в положение Н, что соответствует изотермическому сжатию.

В точке К устойчив пар. Сусл. = 2 – ƒ = 2 – 1 = 1

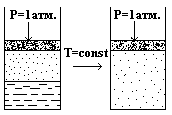

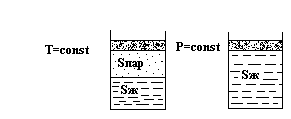

Увеличивая давление, попадаем в точку L, где пар начинает конденсироваться в жидкость. Сусл. = 2 – ƒ = 2 – 2 = 0.

Следовательно, конденсация будет происходить при постоянном давлении, пока весь пар не превратится в жидкую серу.

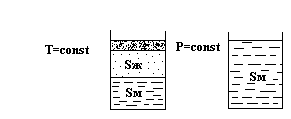

Система станет моновариантной и давление жидкости можно повышать до точки Р. Здесь из жидкости начнут выпадать кристаллы моноклинной серы и давление будет оставаться постоянным до полной кристаллизации:

При более высоком давлении в точке Q моноклинная сера начнет переходить в ромбическую. Давление при этом тоже будет оставаться постоянным.

От точки Q до H точки сжиматься будет уже ромбическая сера.

График в координатах давление – время: