- •Глава 1. Общее представление о защищаемой информации 3

- •Глава 2. Угрозы безопасности информации 30

- •Введение

- •Глава 1. Общее представление о защищаемой информации

- •1.1. Понятие об информации как предмете защиты

- •1.1.1. Основные свойства информации как предмета защиты

- •1.1.2 Виды защищаемой информации

- •1.2. Демаскирующие признаки объектов защиты

- •1.2.7. Классификация демаскирующих признаков

- •1.3. Классификация демаскирующих признаков

- •1.2.2. Видовые демаскирующие признаки

- •1.2.3. Демаскирующие признаки сигналов

- •1.2.,4. Демаскирующие признаки веществ

- •1.3. Источники и носители информации

- •1.3.1 Виды источников и носителей информации

- •1.3.2. Принципы записи и съема информации с носителя

- •1.4. Источники сигналов

- •1.4.1. Источники функциональных сигналов

- •1.4.2. Побочные излучения и наводки

- •Глава 2. Угрозы безопасности информации

- •2.1. Виды угроз безопасности информации

- •2.2. Органы добывания информации

- •2.4. Технология добывания информации

- •2.5. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации

- •2.5.7. Добывание информации без физического проникновения в контролируемую зону

- •2.5.2. Доступ к источникам информации без нарушения государственной границы

- •2.6. Показатели эффективности добывания информации

- •Глава 3. Способы и средства добывания информации

- •3.1. Способы и средства наблюдения

- •3.1.1. Способы и средства наблюдения в оптическом диапазоне

- •3.1.2. Способы и средства наблюдения в радиодиапазоне

- •3.2. Способы и средства перехвата сигналов

- •Глава 4. Технические каналы утечки информации

- •4.1. Особенности утечки информации

- •4.3. Оптические каналы утечки информации

- •4.4. Радиоэлектронные каналы утечки информации

- •4.6. Материально-вещественные каналы утечки информации

- •Глава 5. Основные направления инженерно-технической защиты информации

- •5.3. Основные методы защиты информации техническими средствами

- •Глава 6. Способы и средства инженерной защиты и технической охраны объектов

- •6.1. Подсистема инженерной защиты

- •6.4. Средства нейтрализации угроз

- •Глава 7. Способы и средства противодействия наблюдению

- •7.1. Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне

- •7.2. Способы и средства противодействия радиолокационному и гидроакустическому наблюдению

- •Глава 8. Способы и средства противодействия подслушиванию

- •8.2. Способы и средства энергетического скрытия акустического сигнала

- •S.3. Способы и средства предотвращения несанкционированной записи речевой информации на диктофон

- •Глава 9. Способы и средства предотвращения утечки информации с помощью закладных подслушивающих устройств

- •9.3. Аппаратура радиоконтроля

- •9.6. Аппаратура нелинейной локации

- •9.7. Обнаружители пустот, металлодетекторы и рентгеновские аппараты

- •9. 8. Способы и средства контроля помещений на отсутствие закладных устройств

- •Глава 10. Способы и средства предотвращения утечки информации через побочные излучения и наводки

- •10.1. Способы подавления опасных электрических сигналов акустоэлектрических преобразователей

- •Глава 11. Способы и средства предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу

- •Глава 12. Организация инженерно-технической защиты информации

- •12.1. Общие положения по инженерно-технической защите информации в организациях

- •12.2. Организационные и технические меры по инженерно-технической защите информации

- •Глава 13. Методическое обеспечение инженерно-технической защиты информации

- •13.1. Системный подход к защите информации

- •13.2. Моделирование объектов защиты

- •13.3. Моделирование угроз безопасности информации

- •13.4. Методические рекомендации по разработке мер инженерно-технической защиты информации

- •Заключение

2.5.2. Доступ к источникам информации без нарушения государственной границы

Для зарубежной разведки наиболее безопасным вариантом добывания информации является съем ее с носителей, распространяющихся за пределы контролируемой зоны государства - государственной границы. Очевидно, что в этом случае добывается только та информация, носители которого могут легально или нелегально пересекать госграницу.

Основными носителями информации через государственную границу являются:

- люди, хранящие информацию в своей памяти;

- материальные тела с информацией, переносимые или перевозимые людьми;

- электромагнитные поля в световом и радиодиапазонах.

Энергия полей-носителей с информацией на государственной границе зависит от расстояния источников сигналов с информацией до границы. Учитывая это, организации и предприятия, владеющие секретной информацией, размещаются по возможности в наиболее удаленных от границ местах. Кроме того, в приграничных районах обращается более серьезное внимание на обеспечение безопасности информации. Поэтому возможности зарубежной разведки по добыванию ценной информации в приграничной зоне без нарушения государственной границы весьма ограничены.

Из отдаленных от наземных границ районов страны границ достигают в основном радиоволны в ДВ, С В и KB диапазонах, а также УКВ радиорелейных и тропосферных линий связи вблизи границы. Поэтому вдоль границ бывшего СССР и стран Варшавского договора со странами НАТО и их союзниками располагались многочисленные станции радио и радиотехнической разведки, перехватывающие радиосигналы с семантической и признаковой информацией.

Без нарушения границы наиболее близко орган разведки может приблизиться к объекту защиты сверху, так как высота воздушного пространства государства составляет всего десятки км. Самолеты из-за разряженности воздуха не могут летать на высотах более 30-40 км. Безвоздушное пространство является нейтральным и не принадлежит ни одному из государств.

В мирное время наиболее эффективными носителями средств добывания информации сверху являются космические аппараты (КА) или искусственные спутники Земли (ИСЗ).

Космическую разведку в полном объеме ведут два государства: Россия и США. Другие развитые в промышленном отношении страны (Япония, Китай, Франция и некоторые другие) ограничиваются довольно редкими запусками спутников и не ведут регулярно космическую разведку.

Параметры траектория движения КА (высота орбиты, угол ее наклонения относительно экватора Земли) определяются направлением и скоростью вывода ракеты - носителя. Для вывода КА на околоземную поверхность ему нужно при запуске сообщить первую космическую скорость у поверхности Земли не менее 7.91 км/с. При этой скорости орбита круговая. Чем выше скорость, тем больше высота орбиты. Минимальная высота ограничена тормозящим действием остатков атмосферы и составляет 130-150 км. При второй космической скорости более 11.186 км/с КА может выйти из сферы действия тяготения Земли.

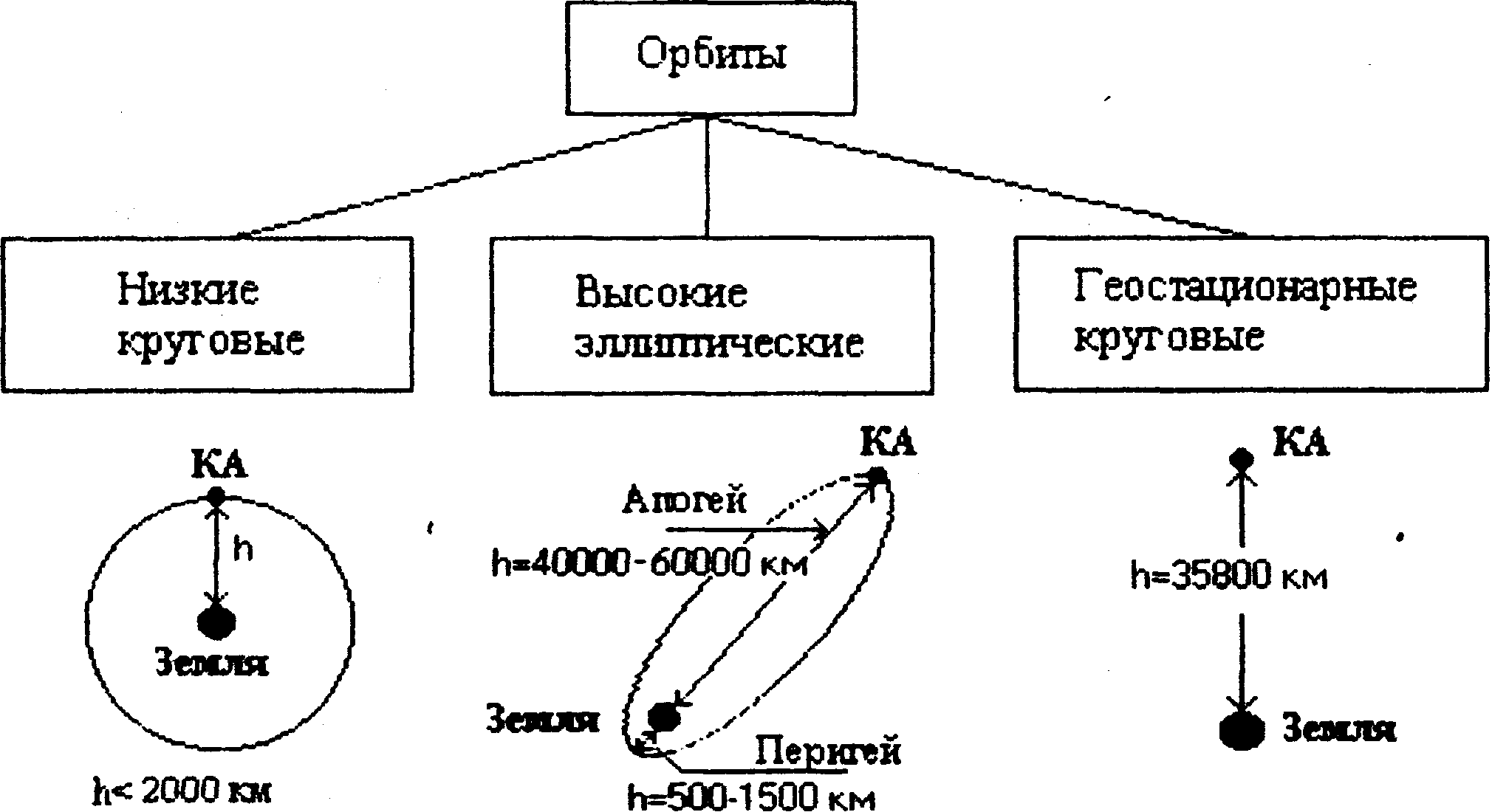

В зависимости от скорости и направления выведения КА располагаются на низких круговых, высоких эллиптических, геостационарных орбитах (см. рис. 2.5).

Низкие круговые орбиты - наиболее распространенные орбиты разведывательных спутников, так как они могут приблизиться к объекту на минимально-допустимое расстояние. Уменьшение высоты орбиты из-за торможения КА снижает время его существования на орбите. Противоречие между временем пребывания на орбите низколетящего КА и стремлением приблизить средства добывания информации к ее источникам решается путем создания маневрирующих спутников. Например, разведывательный КА фотографической разведки США Keyhole-11 А может маневрировать на орбите по заданной программе или команде с Земли, снижаться до высоты 120-160 км, делать детальные фотоснимки в видимом и ближнем ИК-диапазонах с разрешением до 10 см, после чего поднимается на большую высоту (до 1000 км), ведя на ней обзорное наблюдение [88]. Передача информации на наземный пункт приема производится по радиоканалу непосредственно или через спутник-ретранслятор.

Рис. 2.5. Виды орбит КА

Однако низкоорбитальные КА, пролетая с большой скоростью над поверхностью Земли, наблюдают объект или осуществляют перехват его радиосигналов в течение очень короткого времени.

Период вращения КА вокруг Земли Т„а в минутах в зависимости от высоты орбиты h можно оценить по формуле:

Тка≈То(1+hRз)3/2,

где Кз= 6372 км - радиус Земли;

То = 84.4 мин - период обращения гипотетического КА по круговой орбите с радиусом, равным радиусу Земли (h==0).

В табл. 2.1 приведены некоторые значения Т„а, рассчитанные по этой формуле.

Таблица 2.

H, km

|

100

|

200

|

300

|

400

|

500

|

1000

|

5000

|

10000

|

35870

|

50000

|

100000

|

Тка, мин

|

86.4

|

88.4

|

90.4

|

92.5

|

94.5

|

105

|

201.2

|

349

|

1440 (24 ч)

|

2231

|

5784

|

Из этой таблицы видно, что на малых высотах Период вращения КА равен приблизительно 1.5 часа. Однако из этого не следует, что КА будет находиться над одним и тем же районом через каждые 1.5 часа. Из-за вращения Земли вокруг оси на каждом очередном витке КА будет пролетать над новым районом Земли и только через несколько суток ситуация повторится.

Возможности просмотра различных районов Земли зависят от угла наклона плоскости орбиты КА относительно плоскости орбиты.

Если КА расположен на круговой полярной орбите, то его средства могут периодически просматривать всю поверхность Земли. Например, одновременная работа 2-х спутников (с высотой орбит 1000-1400 км и наклонениями, близкими к 90°) позволяет просматривать район земного шара с интервалом в 6 ч.

Для КА на солнечно-синхронной орбите (с наклонением приблизительно 97°) характерно постоянство высоты Солнца в районе фотосъемки..

С повышением высоты орбиты, как следует из таблицы, период вращения КА увеличивается и при h около 36 тыс. км он равен периоду вращения Земли. Когда плоскости орбиты КА и экватора Земли совпадают (i=0°), то КА расположен на геосинхронной орбите и постоянно «висит» над одним и тем же районом Земли. Будучи расположенным в плоскости экватора Земли средства добывания КА не «видят» из-за кривизны Земли ее северные (более 70 градусов широты) районы. Это обстоятельство и большая удаленность КА от поверхности Земли существенно ограничивают возможности геостационарных спутников наблюдением ярких источников света (например, факелов ракет при пуске) и перехватом достаточно мощных радиосигналов.

Промежуточное положение занимают КА на высоких эллиптических орбитах (см. рис. 2.5). Системы космической связи на эллиптических орбитах позволяют осуществлять радио и телевизионное вещание на всей территории России. Типовая орбита соответствует эллипсу с перигеем (наименьшим расстоянием до поверхности Земли - 400-460 км) и апогеем (наибольшим расстоянием - до 60000 км).

Для добывания информации на КА устанавливаются различные средства добывания (фото, телевизионного и радиолокационного наблюдения, радио и радиотехнической разведки). Аппаратура современных разведывательных низкоорбитальных КА обладает высокими возможностями. Наибольшее разрешение обеспечивают КА фоторазведки. Установка на КА аппаратуры обзорной разведки позволяет производить съемку поверхности Земли в полосе шириной до 180 км при линейном разрешении на местности 2,5-3,5 м. Опознаются объекты размером 12,5-35 м. Детальная фоторазведка обеспечивает полосу съемки шириной 12-20 км, разрешение на местности 0,3-0,6 м (для маневрирующих - до 0.1 м) и опознавание объектов размером 1,5-6 м.

Космическая разведка США имеет на вооружении разнообразные разведывательные системы: специализированные (фото, оптико-электронные, радио и радиотехнические, радиолокационные) и комплексной разведки, например, фотографирование и перехват радиотехнических сигналов. По мере прогресса в миниатюризации средств добывания доля комплексных систем возрастает.

Таким образом, космическая разведка обеспечивает наиболее близкий и безопасный для органа добывания доступ к защищаемым объектам и в силу этого обладает достаточно высокими показателями по разрешению и достоверности получаемой информации.

В то же время космическая разведка имеет ряд особенностей, которые облегчают задачу защиты информации на объекте. Кратковременность нахождения низкоорбитального КА над защищаемыми объектами, возможность точного математического расчета характеристик орбит и моментов времени пролета спутников над защищаемыми объектами позволяют применять простые, но эффективные меры по защите информации. Эти меры противодействуют, прежде всего, выполнению временного условия разведывательного контакта — возможности наблюдения за объектом в момент пролета КА над ним.

Средства добывания размещаются также на летательных аппаратах (самолетах-разведчиках, беспилотных летательных аппаратах) и кораблях, летающих и плавающих вдоль воздушной и морской границ.

С целью увеличения дальности видимости с самолетов-разведчиков соответствующей конструкцией добиваются подъема их на максимально возможную высоту. Характеристики самолетов-разведчиков США приведены в табл. 2.2 [88].

Таблица 2.2.

Тип

|

Скорость, км/ч

|

Дальность полета, км

|

Потолок,м

|

Аппаратура

|

RF-4C, Е

|

2240

|

4300

|

18500

|

АФА, ИК, ТА. РЛС

|

U-2C

|

850

|

до 7000

|

26000

|

АФА, РРТР. ИК. РЛС

|

SR-71

|

3300

|

7000

|

24000

|

То же

|

TR-1

|

690

|

5000

|

27500

|

То же

|

Примечание: АФА - авиационная фотоаппаратура. РРТР - средства радио и радиотехнической разведки, РЛС - радиолокационные станции бокового обзора, ИК - средства наблюдения в ИК-диапазоне. ТА - аппаратура телевизионного наблюдения.

Дальность наблюдения с самолета наземных объектов зависит от способа добывания и колеблется от 2-3 h для фото и ИК-аппаратуры, где h-высота полета самолета, до 100-120 h для Р и РТР. При этом достигается разрешение на местности от десяти см (для фотосъемки) до метров - для радиолокационных станций бокового обзора.

Разрешение и точность определения координат наземных объектов с самолетов выше аналогичных характеристик аппаратуры КА в пропорции, соответствующей соотношению высот полетов.

Возможности добывания информации с кораблей, находящихся в нейтральной зоне возле морских границ, ограничиваются в основном перехватом радиосигналов, наблюдением берегов и их подводного рельефа.