- •Оглавление

- •Дидактический план

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Тематический обзор

- •1. Введение

- •1.1. Значение особенности агрономии

- •1.2. Растениеводство Российской Федерации

- •1.3. Технологии в растениеводстве, пути интенсификации

- •1.4. Интенсивные технологии

- •1.5. Альтернативные технологии

- •1.6. Адаптивные технологии (по а.А. Жученко)

- •2. Факторы жизни растений и законы земледелия

- •2.1. Роль света в жизни растений

- •2.2. Значение тепла в жизни растений

- •2.3. Требования растений к воздушному и водному режимам

- •2.4. Минеральное питание растений

- •2.5. Основные законы земледелия

- •3. Агрофизические основы земледелия

- •3.1. Происхождение и развитие почв

- •3.2. Факторы почвообразования

- •3.2.1. Почвообразующие (горные) породы

- •3.2.2. Живые организмы (биос)

- •3.2.3. Климат

- •3.2.4. Рельеф

- •3.2.5. Хозяйственная деятельность человека

- •3.3. Почва – основное средство сельскохозяйственного производства

- •3.4. Почва и ее плодородие

- •3.5. Фазовый состав почвы

- •4. Физические свойства почвы

- •4.1. Общие физические и физико-механические показатели почв

- •4.2. Плужная подошва, почвенная корка, условия их образования и борьба с ними

- •4.3. Влияние физико-механических свойств почвы на качество ее обработки, условия роста и развития растений

- •4.4. Мероприятия по улучшению физико-механических свойств, сохранению и восстановлению почвенной структуры

- •4.5. Физико-химические свойства почвы

- •4.5.1. Поглотительная способность почвы и ее виды

- •4.5.2. Кислотность почв, ее виды

- •4.5.3. Агроэкологическая оценка и способы оптимизации физико-химических свойств почв, не насыщенных основаниями

- •4.5.4. Щелочность почв, ее виды, способы снижения

- •4.5.5. Буферность почв

- •4.6. Структура и структурность почвы, их агрономическое значение

- •4.7. Органическая часть почвы

- •5. Свойства почвы

- •5.1. Водные свойства почвы и регулирование водного режима

- •5.2. Воздушные свойства почвы и регулирование воздушного режима

- •5.3. Тепловые свойства почвы и регулирование теплового режима

- •5.4. Световой режим и его регулирование

- •5.5. Питательный режим и его регулирование

- •5.6. Реакция почвенной среды

- •6. Классификация почв

- •6.1. Почвы тундровой зоны

- •6.2. Почвы таежно-лесной зоны

- •6.3. Почвы лесостепной зоны

- •6.4. Почвы степной (черноземной) зоны

- •6.5. Почвы зоны сухих и полупустынных степей

- •6.6. Почвы пустынной зоны

- •6.7. Засоленные почвы

- •6.8. Почвы сухих субтропиков предгорных равнин

- •6.9. Почвы влажных субтропиков

- •6.10. Почвы пойм

- •6.11. Земельный кадастр

- •6.12. Почвенные карты и их использование

- •Задания для самостоятельной работы

- •Глоссарий

- •Технология растениеводства юнита 1

2.4. Минеральное питание растений

Питание зеленых растений отличается тем, что они способны создавать из неорганических соединений (вода, СО, минеральные соли) сложные органические вещества, которыми в дальнейшем питаются животные, не способные сами синтезировать их. Поэтому растения, содержащие хлорофилл, представляют собой самостоятельно питающиеся организмы и называются автотрофными, в отличие от гетеротрофных организмов, питающихся уже готовыми органическими соединениями.

К гетеротрофным относятся также некоторые растения, не имеющие хлорофилла (повилика, заразиха), грибы и бактерии.

Основной процесс, обеспечивающий питание зеленых растений, – фотосинтез. Однако одного фотосинтеза для питания растений недостаточно.

Анализы показали, что в состав растительного организма входит свыше 74 химических элементов, 16 из которых абсолютно необходимы для жизни растений. Углерод, кислород, водород и азот называют органогенными элементами; фосфор, калий, кальций, магний, железо и серу – зольными макроэлементами; бор, марганец, медь, цинк, молибден и кобальт –микроэлементами.

Питательные элементы входят в различные соединения преимущественно органического характера и до их разложения в почве недоступны или малодоступны растениям. Некоторая часть элементов находится в поглощенном почвой состоянии, а часть – в виде растворов солей, образуя почвенный раствор. Растворенные соли наиболее подвижны и используются в первую очередь. Однако они могут быть легко вымыты из почвы и потеряны для растений.

Задача агротехники состоит в создании оптимальных условий для перевода недоступных элементов, находящихся в почве, в легкодоступные, а также для разложения органических веществ и их минерализации.

Наиболее быстрый и эффективный способ увеличения запасов питательных элементов в почве – внесение органических и минеральных удобрений. Увеличению количества азота в почве способствуют посевы в севообороте бобовых культур, внесение бактериальных препаратов (ризоторфин). Недоступные элементы и органическое вещество переходят в доступные формы и минерализуются при обработке почвы, усилении аэрации и улучшении водного режима. Большое значение в регулировании питательного режима имеет реакция почвенной среды.

Известкование кислых и гипсование солонцовых (щелочных) земель изменяют химический состав почвы и почвенного раствора, повышают растворимость некоторых элементов. Растения при дефиците воды используют в недостаточной степени питательные вещества. Поэтому регулирование водного режима в засушливых районах ведет к лучшему усвоению питательных элементов. В условиях достаточного снабжения влагой удобрения оказываются наиболее эффективными (урожайность увеличивается на 40-50%).

Влажность почвы также влияет на динамику микробиологических процессов и накопление питательных элементов в почве.

2.5. Основные законы земледелия

В естественных условиях все факторы жизни растений взаимосвязаны и взаимозависимы. Изменение хотя бы одного из них влияет на действие всех остальных факторов. В результате длительного – на протяжении нескольких веков – изучения процессов роста и развития растений во взаимодействии с окружающей средой были установлены основные закономерности этого взаимодействия. Они выражены в основных законах земледелия, которые являются частным выражением законов природы в земледельческом процессе. Знание этих законов и правильное их использование в практике современного земледелия обеспечивают успешное решение задач по повышению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур.

1. Закон равнозначности и незаменимости факторов жизни растений говорит о том, что все факторы жизни растений абсолютно равнозначны и незаменимы. Каждый фактор жизни растений играет свою роль в системе «растение – окружающая среда» и не может быть заменен другим. Смысл равнозначности заключается в том, что не может быть первостепенных и второстепенных или малозначащих для жизни растений факторов. Если не удовлетворяется хотя бы ничтожная часть потребности растения в том или ином факторе жизни, то нарушается нормальная жизнедеятельность растения и снижается его урожайность. Игнорирование этого закона путем подмены одного фактора другим, недооценка какого-либо фактора на всех этапах роста и развития растений приводят в земледелии к отрицательным результатам.

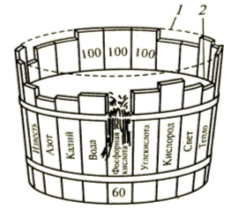

2. Закон минимума, оптимума и максимума гласит о том, что величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме, и наибольший урожай возможен при оптимальном количестве факторов жизни, тогда как при максимальном значении факторов урожай невозможен. Иллюстрацией этого закона служит «бочка Добенека», клепки которой условно обозначают отдельные факторы жизни (рис. 1).

Рис. 1. Графическое изображение закона минимума:

1 – максимально возможный урожай; 2 – фактический урожай

Они неодинаковы по высоте, и каждая из них соответствует наличию отдельных факторов жизни. Фактический урожай – условное количество жидкости в бочке – определяется высотой самой низкой дощечки, отражающей наличие фактора (фосфор) находящегося в минимуме. Если увеличить высоту этой дощечки, дав растению фосфор, то уровень жидкости (урожая) повысится до уровня уже другой дощечки, отражающей наличие другого фактора (азота) в минимуме после внесения фосфора. Пунктиром на схеме обозначен максимально возможный урожай растений при оптимальном наличии всех факторов (бочка заполнена доверху).

Однако превышение оптимального значения факторов жизни, которое имеется для каждого растения в различные периоды его роста и развития, приводит к снижению урожая. И это снижение достигает нулевой отметки тогда, когда количественное значение хотя бы одного фактора жизни имеет абсолютный максимум. Например, избыточное количество тепла при отсутствии влаги – длительная засуха приводит к гибели растений. Тот же результат дает и длительное переувлажнение с заболачиванием полей.

Удобрения, обработка почвы, борьба с сорняками, орошение и другие агротехнические мероприятия позволяют оптимизировать наличие всех факторов жизни растений, снять отрицательное влияние тех из них, которые на различных этапах роста и развития растений могут оказаться в минимуме или в чрезмерном избытке.

Минимум и максимум – две «пороговые» точки действия фактора, соответствующие наихудшему развитию растения, а зона между этими значениями представляет экологическую валентность живого организма.

Различные растения имеют неодинаковую экологическую валентность, то есть по-разному относятся к изменению интенсивности действия фактора (температура, вода, свет), что необходимо учитывать при их возделывании. Например, известны растения теплолюбивые и морозоустойчивые, засухоустойчивые и влаголюбивые; растения короткого и длинного дня и т.д. Реакция растений на минимальные, оптимальные и максимальные температуры, недостаток и избыток воды в почве, повышение доз минеральных удобрений – результат действия рассматриваемого закона.

3. Закон комплексного действия и оптимального сочетания факторов. Согласно этому закону развитие растений происходит под постоянным воздействием всех экологических факторов, а для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо их оптимальное сочетание. Комплексное действие факторов жизни растений отличается от суммарного действия каждого в отдельности, так как изменение одного влечет за собой изменение других, и при оптимальном сочетании эффективность их действия повышается.

Растения не просто приспосабливаются к внешним условиям, как бы отвечая на действие различных факторов, а, со своей стороны, активно влияют на среду обитания. В такой сложной взаимосвязи и комплексном действии нередко проявляется своеобразный «эффект компенсации» факторов: не замены одного фактора другим, а усиления общего положительного действия. Так, применение удобрений обусловливает повышение концентрации питательных веществ в почвенном растворе, в результате растениям для образования органического вещества требуется меньше воды.

Закон комплексного действия и оптимального сочетания факторов жизни растений имеет особое значение в практике земледелия. Он указывает на необходимость создания условий для оптимального одновременного действия всех экологических факторов в сочетании. Такие условия могут быть обеспечены совместным действием оптимальных в каждом конкретном случае агротехнических, агрохимических, мелиоративных и других приемов, которые лежат в основе интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

4. Закон возврата в почву питательных веществ. Предусматривает возмещение питательных элементов, потерянных почвой в результате выноса с урожаем, в процессе эрозии, вымывания и по другим причинам, при помощи внесения удобрений или соответствующих агротехнических приемов. Возвращение в почву питательных веществ не только позволяет поддерживать на должном уровне урожайность сельскохозяйственных культур, но и предотвращает истощение, деградацию почв (процесс снижения плодородия). Поэтому закон возврата питательных веществ имеет исключительное значение для сельскохозяйственного производства, его нарушение может привести к утрате почвенного плодородия.

Применение удобрений – важнейшее средство повышения плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Поступающие в почву с удобрениями азот, фосфор, калий и другие дефицитные в земледелии элементы позволяют возделываемым растениям эффективнее использовать воду, солнечную энергию, прочие экологические факторы, создавать дополнительную продукцию.

Результаты исследований круговорота и баланса питательных веществ в земледелии дают четкое представление об агрохимическом состоянии почв и необходимых количестве и составе удобрений. Увеличение производства и внесения минеральных удобрений, повышенное внимание к использованию органических удобрений значительно улучшают баланс основных питательных элементов (азота, фосфора, калия) в земледелии.

5. Закон соответствия растительного сообщества своему местообитанию и необходимости соблюдения правильного чередования сельскохозяйственных культур во времени и пространстве. Данный закон составляет научную основу «принципа плодосмена» – чередования во времени и пространстве культурных растений, различающихся между собой по физиологическим, биохимическим, агрономическим и другим показателям, то есть правильного севооборота. Сельскохозяйственные посевы – это растительные сообщества, жизнь которых характеризуется сложным разносторонним взаимовлиянием растений и местообитания. Культурные растения предъявляют различные требования к условиям внешней среды (экологическим факторам) и неодинаково воздействуют на почву, населяющие ее организмы, сорную растительность. Имея разную по мощности, глубине проникновения, способности усваивать питательные вещества корневую систему, сельскохозяйственные культуры с разной интенсивностью потребляют из почвы питательные элементы и воду.

В естественных условиях растительные сообщества (фитоценозы) объединяют разные растения, что позволяет разносторонне и более полно использовать плодородие почв, условия местообитания. Фитоценоз постоянно развивается: состав и соотношение растений в нем могут меняться в соответствии с сезонными изменениями внешних условий в течение года. Чем разнообразнее видовой состав фитоценоза, тем он более жизнеспособен, более тесно взаимосвязан со средой обитания и прежде всего с почвой.