- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Модуль 1. Структура и методы синтеза полимеров

- •1.1. Структура макромолекул.

- •Гетероцепные полимеры различных классов:

- •Энергия различных связей между структурными единицами макромолекулы:

- •Показатели термодинамической гибкости полимеров в конформации макромолекулярного клубка:

- •1.2. Надмолекулярная структура

- •1.3. Свободнорадикальная полимеризация

- •1.4. Ионная полимеризация

- •Типы структур полибутадиена и полиизопрена, получаемые на катализаторах Циглера-Натта

- •1.5. Сополимеризация

- •1.6. Ступенчатые реакции синтеза полимеров.

- •1.7. Технологическое оформление синтеза промышленных полимеров

- •Контрольные вопросы к главе 1.

- •Модуль 2. Физические свойства полимеров.

- •2.1. Физические и фазовые состояния и переходы.

- •Зависимость мгновенного и истинного удлинений от относительного удлинения при деформации растяжения:

- •2.2. Термодинамика высокоэластической деформации.

- •2.3. Релаксационные свойства полимеров.

- •2.4. Стеклование и стеклообразное состояние.

- •2.5. Механические свойства кристаллических полимеров.

- •2.6. Теории разрушения и долговечность полимеров.

- •2.7. Реология расплавов и растворов полимеров.

- •Молекулярная масса возникновения флуктуационной сетки ряда промышленных полимеров:

- •Контрольные вопросы к главе 2.

- •Модуль 3. Основные химические свойства полимеров и реакции в полимерных цепях

- •3.1. Особенности химических реакций в полимерах.

- •3.2. Деструкция полимеров под действием тепла и химических сред.

- •Теплоты полимеризации и температуры начала термораспада для различных полимеров:

- •3.3. Химические реакции, протекающие

- •При действии света и ионизирующих излучений.

- •3.4. Механохимические реакции в полимерах.

- •Энергия когезии участка цепи длиной 0,5 нм и число звеньев

- •3.5. Реакции полимеров с кислородом и озоном.

- •3.6. Формирование сетчатых структур в полимерах.

- •Контрольные вопросы к главе 3.

- •Библиографический список

Модуль 3. Основные химические свойства полимеров и реакции в полимерных цепях

3.1. Особенности химических реакций в полимерах.

Химические реакции полимеров изучают с целью решения важных задач модификации и стабилизации их свойств, которые могут ухудшаться при воздействии теплоты, света, воздуха и других агрессивных воздействий, защита от которых удлиняет сроки эксплуатации изделий. Задачи модификации и стабилизации полимеров могут тесно переплетаться, так как в результате модификации могут быть получены более стабильные полимеры. Принцип Флори, по которому реакционная способность функциональной группы не зависит от длины молекулы, качественно соблюдается и в полимерах. Количественные же оценки выявляют большие различия в активности низко- и высокомолекулярных соединений одной химической природы. Для полимера характерно неполное превращение функциональных групп из-за малой подвижности сегментов или трудности доступа реагента к ним, из-за свернутости в клубок макромолекулы или какой-либо надмолекулярной организации структуры. Скорость химической реакции может ограничиваться также диффузией или скоростью растворения реагирующих веществ.

Макромолекулярная природа полимеров существенно изменяет и характер реакций. При взаимодействии низкомолекулярных олефинов с серой или кислородом образуются низкомолекулярные сульфиды, альдегиды, кетоны и другие соединения, а у высокомолекулярных аналогов (полидиенов) - сетчатые структуры. При хорошей растворимости низкомолекулярного реагента в полимере химическая реакция является гомогенной. Если же скорость химической реакции значительно превышает скорость растворения или диффузии низкомолекулярного реагента, или он находится в избытке по сравнению с концентрацией насыщения и образует в полимере отдельную фазу, то реакция становится гетерогенной. Часто химические реакции в эластомерах приобретают признаки топохимических, локализуясь в микрообъемах системы, например у поверхности твердых частиц оксидов или солей металлов.

В продукте реакции присутствуют измененные и неизмененные звенья, придающие макромолекулам и полимеру композиционную неоднородность по составу в целом и распределению прореагировавших групп по длине цепей. Неоднородность может иметь разный характер сочетания измененных и неизмененных звеньев: статистический по длине цепи или наличие блоков. ММР также влияет на характер размещения композиционно неоднородных звеньев. Наряду с более прореагировавшими цепями присутствуют менее прореагировавшие цепи. Композиционно неоднородный продукт можно получить и при синтезе сополимеров - при равном содержании звеньев бутадиена и стирола каучук СКС-30АРК резко отличается по свойствам от термоэластопласта ДСТ-30 (блок-сополимер). Топохимические реакции, в отличие от гомогенных реакций, локализуются в определенных микрообъемах вещества. Это относится и к твердофазным реакциям, протекающим не только в стеклообразных или кристаллических полимерах, но и в системах, содержащих твердые оксиды или соли металлов. Из-за многостадийности им присущи сложные зависимости скорости и степени превращения от времени. Разделение их на кинетическую и диффузионную зоны проявляется, например, в экстремальной зависимости скорости от степени превращения реагентов.

Основные отличия реакций веществ в полимерном состоянии от реакций их низкомолекулярных аналогов:

реакции, присущие только полимерному состоянию – распад макромолекул на более мелкие образования или до исходных молекул мономеров и межмакромолекулярные реакции («эффект цепи»);

конфигурационные эффекты, связанные с изменением механизма или скорости химической реакции вследствие присутствия в макромолекулах звеньев иной пространственной конфигурации («эффект соседа»);

конформационные эффекты, связанные с изменением конформации макромолекулы после того, как прошла химическая реакция;

концентрационные эффекты, влияющие на скорость реакции вследствие изменения концентрации реагирующих групп около макромолекулы;

надмолекулярные эффекты, связанные с распадом или формированием новых надмолекулярных структур в массе либо в растворе полимера, способные изменить скорость реакции и структуру конечных продуктов.

Предложенные классификации химических реакций в полимерах:

Классификация по аналогии с известной для низкомолекулярных углеводородов и их производных – реакции замещения, присоединения и т. д.

Классификация по видам воздействия на полимеры (молекулярная природа реагентов при различной их химической природе) – полимер и низкомолекулярное вещество, функциональные группы в одной макромолекуле или разных макромолекул, деструкция макромолекул. В основе лежит исходная природа реагентов: высокомолекулярная или низкомолекулярная.

Классификация по видам химических превращений макромолекул (по изменениям их химической структуры): реакции полимераналогичные, внутримолекулярные и межмакромолекулярные. Полимераналогичные реакции изменяют только химический состав и природу функциональных групп в полимере без изменения исходной длины макромолекул. Если изменяется длина исходной макромолекулярной цепи (чаще в сторону уменьшения) или в ней появляются циклические структуры, то такие реакции называются внутримолекулярными. Если макромолекулы соединяются друг с другом химическими связями, то реакции называются межмакромолекулярными. Они приводят к образованию полимеров сетчатой структуры, физико-механические свойства которых существенно отличаются от свойств аналогичных по природе полимеров, состоящих из изолированных макромолекул.

Классификация смешанная - по видам превращений макромолекул и видам воздействия на них, т.к. один вид воздействия в зависимости от химической природы полимера приводит к разным изменениям структуры макромолекул. Высокие температуры вызывают деструкцию полистирола, полипропилена и полиизопрена, циклизацию полиакрилонитрила и образование сетчатых структур в 1,2-полибутадиене и БСК. При облучении полиэтилена одновременно идут реакции сшивания и распада макромолекул.

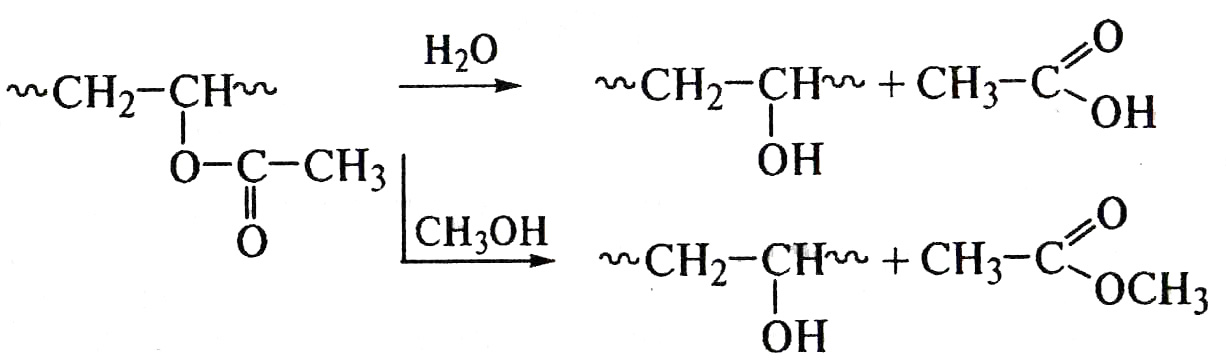

Примеры полимераналогичных превращений. Поливиниловый спирт (ПВС) получают гидролизом или метанолизом поливинилацетата:

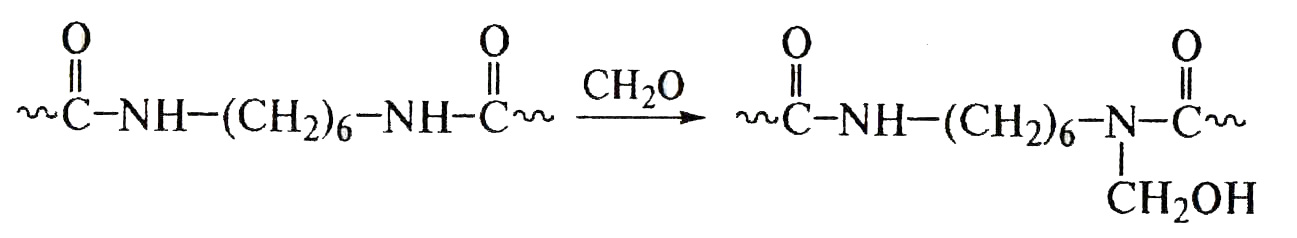

Длина макромолекулы не меняется, при этом реагируют не все сложноэфирные группы, поэтому конечный продукт композиционно неоднороден. Поливинилацетат и ПВС могут участвовать в различных полимераналогичных превращениях с органическими кислотами с образованием новых сложных эфиров, которые используются в качестве лаков различного назначения. Перерабатываемость полиамидов улучшают реакцией с формальдегидом:

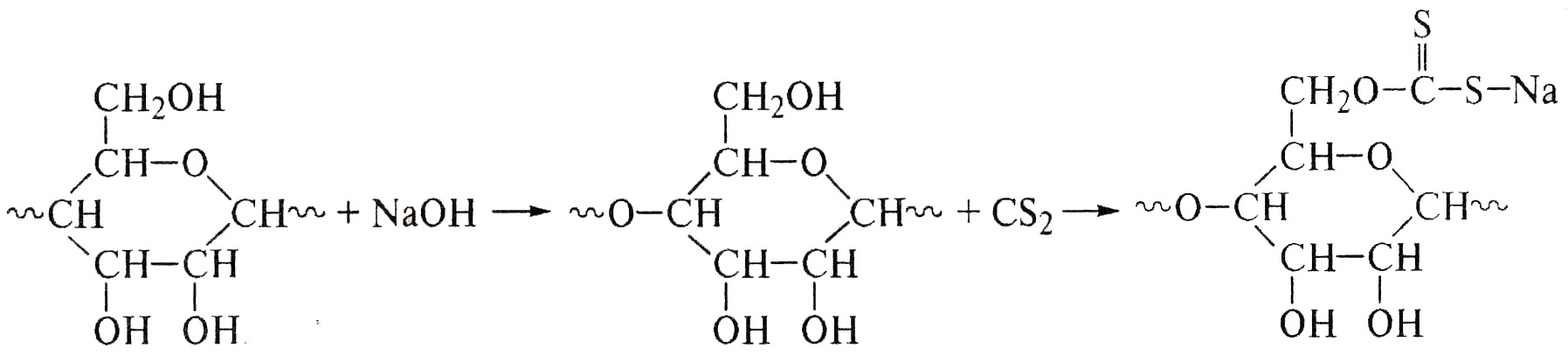

Перевод природной целлюлозы в вязкотекучее состояние путем нагревания невозможен из-за опасности химического разложения, поэтому перерабатывают вискозным методом (ряд полимераналогичных реакций):

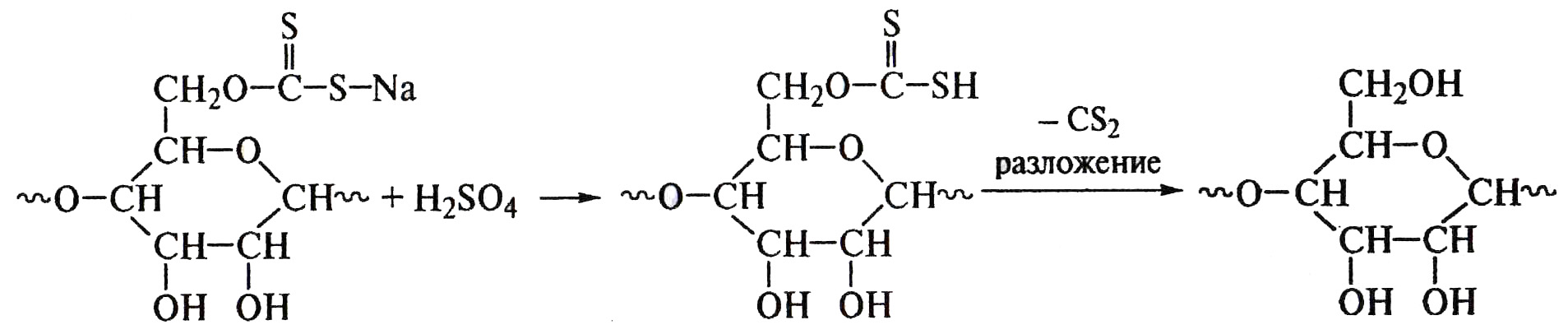

Эти реакции не охватывают все звенья макромолекул целлюлозы - лишь одна из шести гидроксильных групп образует ксантогенат натрия, но и такая степень превращения достаточна для нарушения регулярности ее строения, уменьшения плотности упаковки макромолекул и перевода их в раствор. Последующий гидролиз ксантогенатов серной кислотой приводит к разложению ксантогеновой кислоты и регенерации целлюлозы, которая нерастворима в воде и поэтому легко формуется в пленку или волокно:

.

.

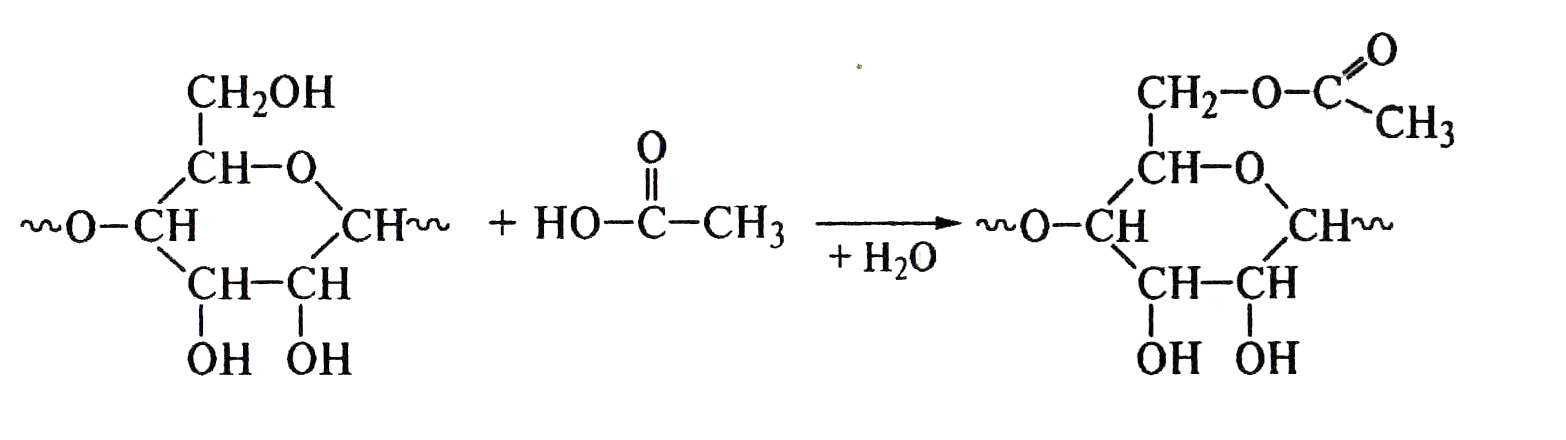

Применяют и другие полимераналогичные превращения целлюлозы. Ацетилирование целлюлозы проводят взаимодействием ее гидроксильных групп с уксусной кислотой в присутствии катализаторов (H2SO4, HClO4):

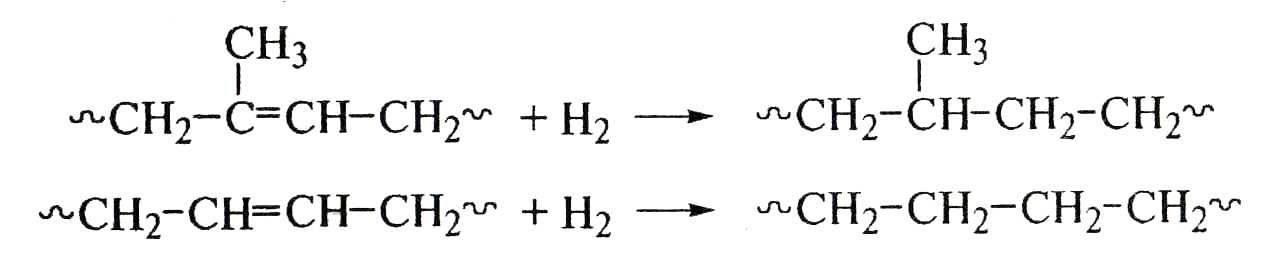

Реакцией гидрирования водородом в присутствии металлического никеля, кобальта и других металлов в качестве катализаторов при 270оС и давлении 3 МПа из полиизопрена получают чередующийся сополимер этилена и пропилена, а из полибутадиена - полиэтилен:

.

.

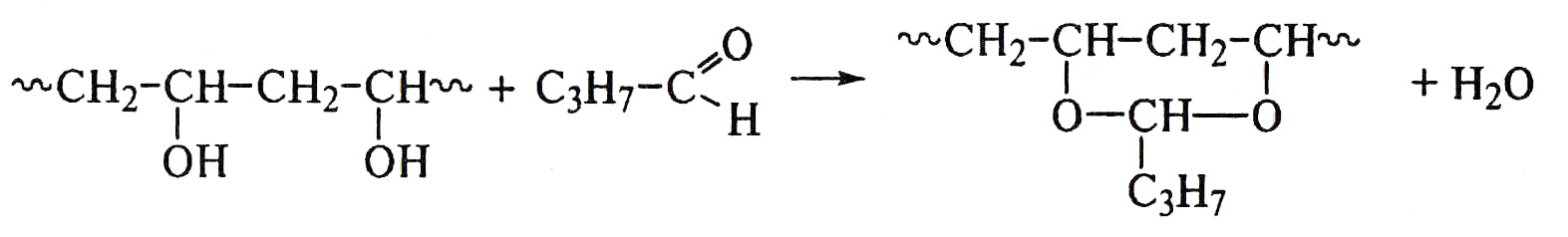

Примеры внутримолекулярных реакций. Реакцией ПВС с альдегидами получают поливинилбутираль - пленку для многослойных стекол «триплекс»:

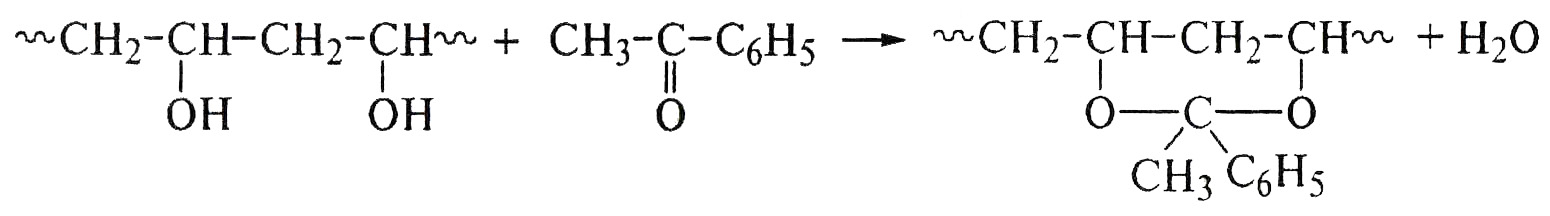

Реакцией ПВС с кетонами получают пленочный материал поливинилкеталь:

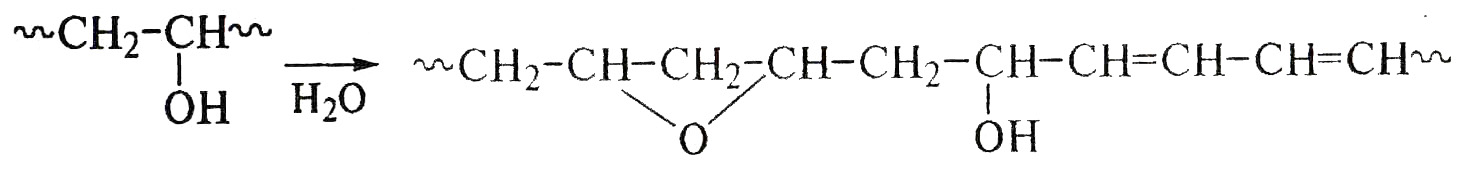

Термообработкой ПВС получают термостойкие волокна «винол» в результате внутримолекулярных реакций дегидратации с образованием системы сопряженных двойных связей и циклических эфиров:

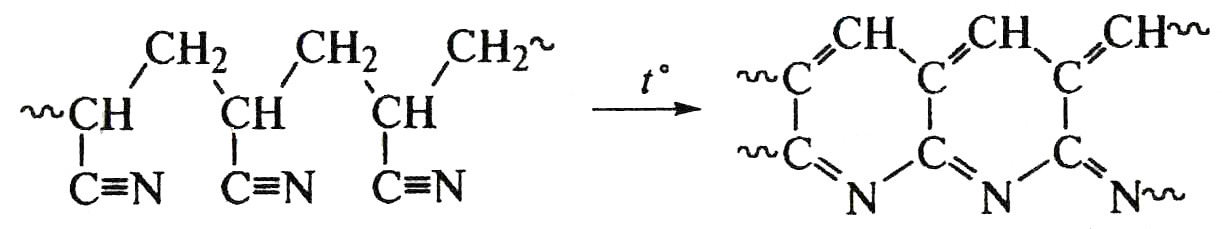

Из полиакрилонитрила при 200оС получают теплостойкий полимер «черный орлон» с полупроводниковыми свойствами, линейные макромолекулы которого образуют циклы и систему полисопряженных двойных связей:

Он применяется для производства термостойких (до 800оС) волокон и пленок.

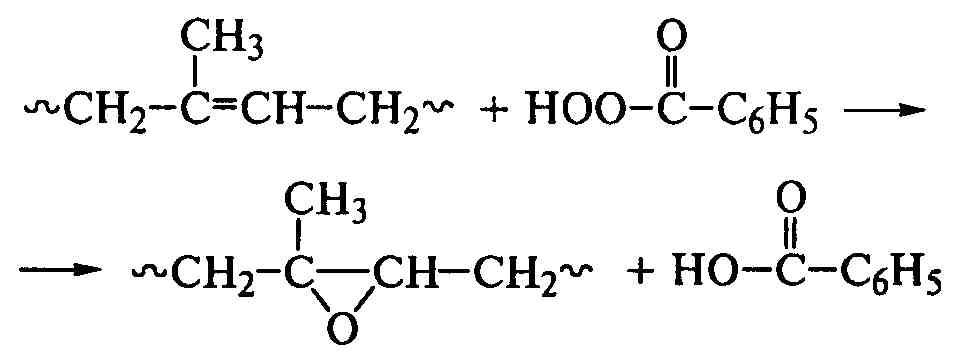

Эпоксидированием полидиенов надкислотами получают химически активные вещества, используемые для проведения дальнейшей модификации:

Эпоксидированные полимеры обладают повышенной адгезией к металлам и другим полярным поверхностям и применяются в качестве покрытий и клеев.

Галогенирование полимеров - наиболее широко применяющийся на практике способ их модификации. Полиэтилен реагирует с хлором в темноте при 150оС в отсутствие инициатора по радикальному механизму:

Cl2 → 2Cl*; ~CH2-CH2~ + Cl* → ~C*H-CH2~ + HCl; ~C*H-CH2~ +Cl2 → ~CHCl-CH2~ + Cl*.

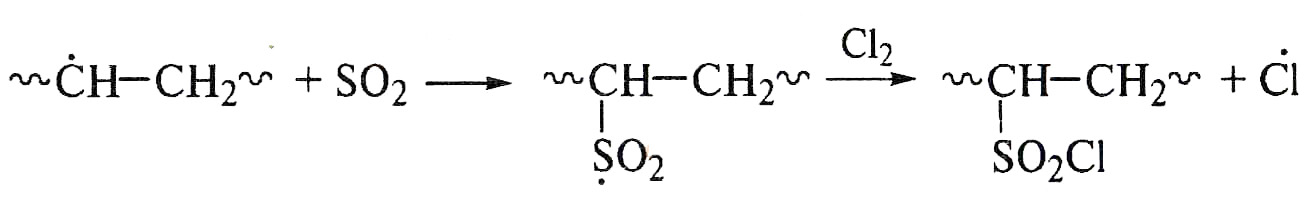

Чаще хлорируют в растворе или водной суспензии полиэтилена в присутствии инициаторов радикальных реакций, под действием УФ- или γ-излучения. Свойства продукта реакции изменяются от каучукоподобного до жесткого в зависимости от степени хлорирования. Для полиэтилена распространена также реакция сульфохлорирования путем обработки его раствора газообразной смесью хлора и диоксида серы до 27% связанного хлора и 1,5% серы:

Присоединение хлора и хлорсульфогрупп нарушает регулярность и исключает кристаллизацию макромолекул, что придает хлорсульфополиэтилену свойства эластомера. Хлорирование ПВХ проводят до содержания хлора 66% теми же способами, что и для полиэтилена, с целью получения покрытий, стойких к агрессивным средам, и повышения адгезии к полярным субстратам.

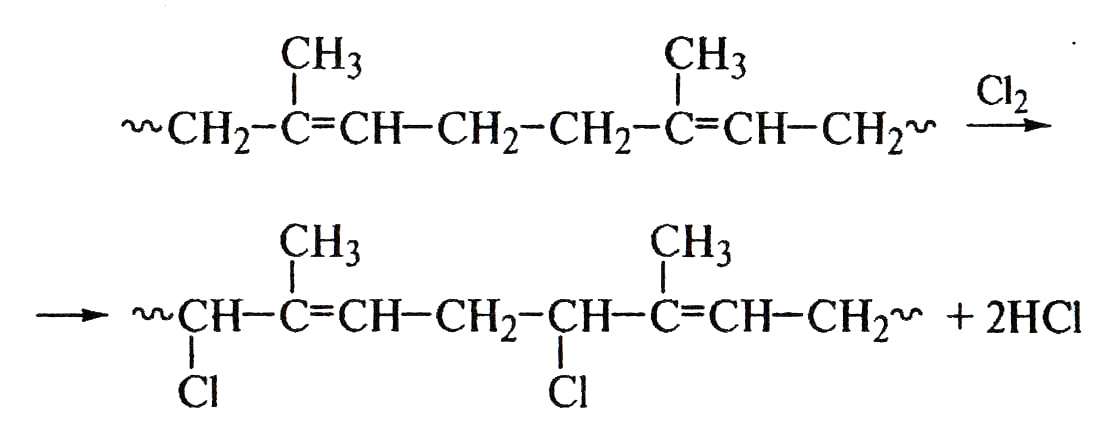

Реакция замещения водорода у α-метиленовых групп с образованием хлороводорода наиболее ярко выражена при хлорировании полиизопрена:

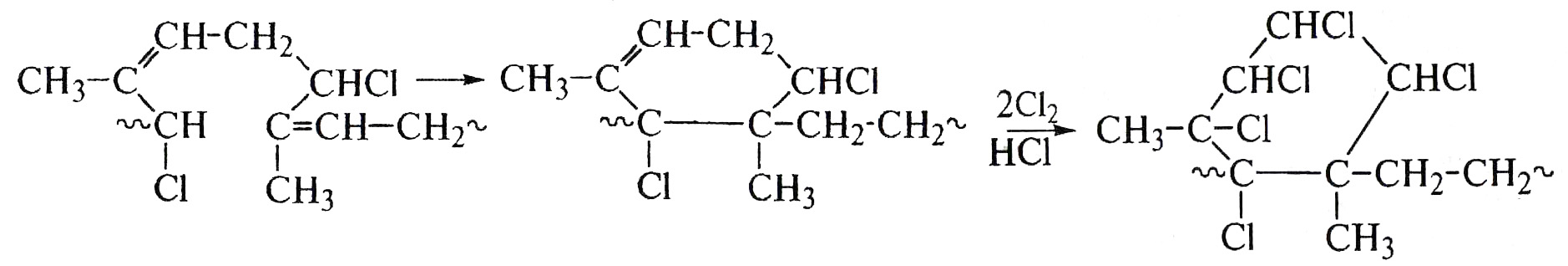

Вследствие гибкости макромолекул полиизопрена после связывания 35% хлора развивается реакция образования циклических структур, затем идут реакции хлора с образовавшимися циклами - замещение водорода в оставшейся метиленовой группе и присоединение к двойной связи:

При хлорировании полибутадиена циклизация практически отсутствует, но происходит транс-присоединение хлора по двойным связям и сшивание макромолекул с образованием сетчатой структуры. Хлорированный полиизопрен сохраняет линейную циклизованную структуру макромолекул, остается растворимым во многих растворителях, является твердым продуктом до 70оС, кристаллизуется при растяжении, обладает хорошей адгезией к полярным поверхностям, высокой коррозионной стойкостью и клеящей способностью. Хлорирование полихлоропрена до 68% связанного хлора позволяет получать высококачественные клеи для крепления резин к металлам. Хлорирование применяется также для модификации малоненасыщенных сополимеров (бутилкаучук и тройной этиленпропиленовый сополимер), что позволяет усовершенствовать приемы их вулканизации, повысить химическую стойкость и улучшить другие свойства резин на их основе.

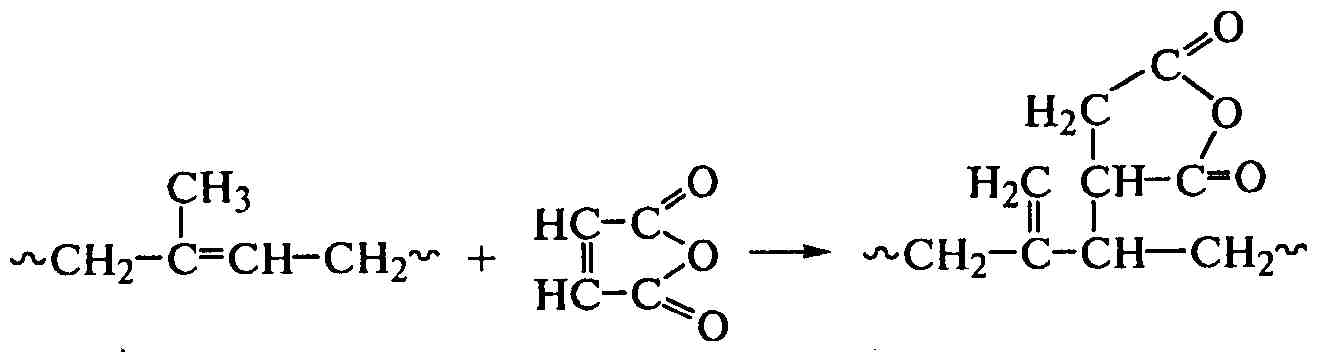

Реакции с ненасыщенными низкомолекулярными соединениями – распространенный способ модификации полидиенов. Реакция с малеиновым ангидридом протекает при температуре выше 180оС и инициируется теплом:

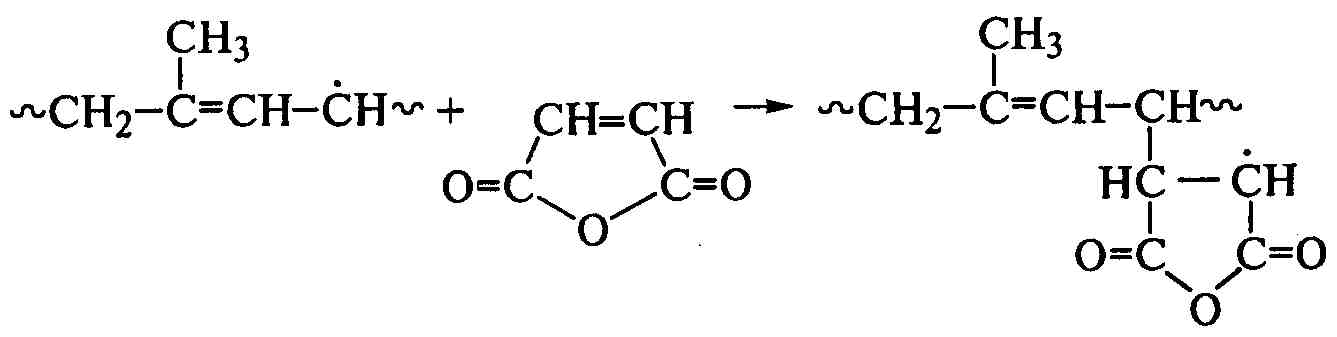

В присутствии радикальных инициаторов реакция протекает при 100оС и ниже. Радикал инициатора отрывает водород от метиленовых групп полидиена:

![]() ,

,

и полимерный радикал реагирует с молекулой малеинового ангидрида:

.

.

Продукт присоединения, являясь свободным радикалом, отрывает водород от макромолекулы полидиена или рекомбинирует с полимерным радикалом. В последнем случае возникает химическая связь между двумя макромолекулами. Реакция сшивания более вероятна при использовании низкомолекулярных соединений с двумя малеиновыми фрагментами в молекуле, например бисмалеимидами. Такие соединения применяются для вулканизации каучуков.

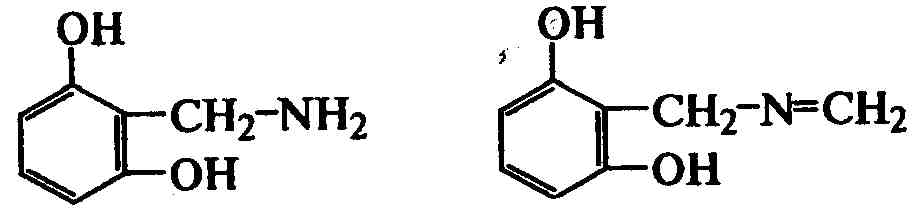

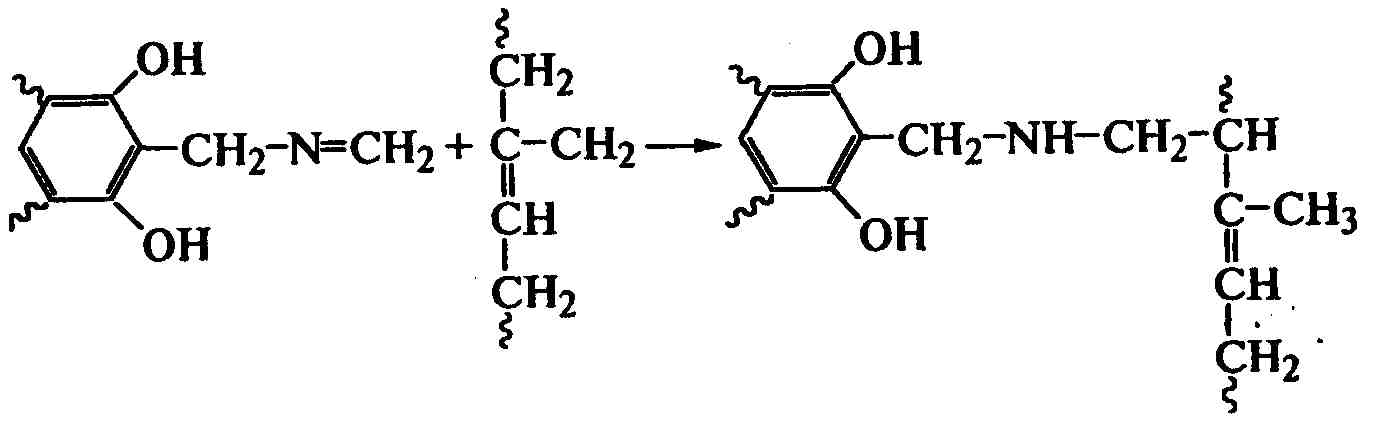

Реакции двухатомных фенолов с аминосоединениями занимают особое место при модификации эластомеров. При прогреве смеси резорцина с гексаметилентетрамином (молификатор РУ-1) протекают реакции конденсации:

.

.

Активные промежуточные соединения далее образуют более сложные продукты олигомерной природы, которые присоединяются к макромолекулам каучука с образованием реакционноспособных фрагментов («подвесков»):

.

.

Такие олигомерные фрагменты на макромолекулах могут содержать на концах активные аминогруппы, способные к реакциям друг с другом или с макромолекулами полидиенов. Частично протекают реакции сшивания, что вместе с образованием продуктов конденсации в полимерной матрице ведет к росту прочности резиновых смесей и вулканизатов и прочности связи модифицированного неполярного полимера с полярными волокнами. Модификаторы РУ-1, АРУ, алрафор широко используются в композициях на основе СК для повышения длительности эксплуатации шин, рукавов и др.

Некоторые химические реакции сопровождаются изменением конфигурации макромолекул, т.е. их изомеризацией. В ненасыщенных полимерах (1,4-полидиенах) возможны переходы цис-структуры в транс-структуру, перемещение двойных связей вдоль цепи макромолекулы или в боковые группы, что также влияет на свойства конечных продуктов. Обратимость реакций приводит к существованию равновесия между цис- и транс-формами. Например, нагревание полиизопрена с диоксидом серы при температуре 140оС приводит к получению продукта с равновесным соотношением цис- и транс-форм. В основном же происходит изомеризация энергетически менее выгодной цис-формы в устойчивую транс-форму. Интенсивная циклизация полидиенов происходит при нагревании их в присутствии протонных и апротонных кислот, т.е. при развитии реакций катионного типа. Циклокаучук представляет собой твердое вещество, переходящее в пластическое состояние при 100оС. Протекающая одновременно деструкция снижает его молекулярную массу до 3000-4000 и делает пригодным для химически стойких покрытий и типографских быстросохнущих красок.

Таким образом, при всём сходстве с реакциями низкомолекулярных аналогов основным правилом макромолекулярных реакций, связанным со спецификой полимерного состояния вещества, является неполное превращение реагирующих групп. Это приводит к получению конечных продуктов, неоднородных по молекулярному составу. Примеры некоторых реакций модификации полимеров показывают широкие возможности изменения их химической природы и создания на их основе материалов с новыми свойствами. На примерах галогенирования насыщенных и ненасыщенных углеводородных полимеров показано, как существенно меняются структура их макромолекул и основные физические и механические свойства. Полимеры с двойными связями в главной цепи макромолекул способны к реакциям присоединения, что широко используют при глорировании, гидрохлорировании, гидрировании, эпоксидировании и в реакциях химической модификации низкомолекулярными полярными соединениями.