- •Содержание

- •ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- •Оптимизация обмывок регенеративных воздухоподогревателей

- •Эрозионный износ твердыми частицами проточной части ЦСД-1 турбин Т-250/300-240

- •Регулирующая поворотная диафрагма с модернизированным приводом

- •ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- •К концепциям развития малой гидроэнергетики

- •ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

- •Переходные процессы, сопровождающие включения и отключения емкостных фильтрокомпенсирующих устройств

- •Повышение эффективности удаления гололедообразований с проводов ВЛ

- •Опыт предупреждения морозного пучения свайных фундаментов опор ВЛ в северных условиях

- •Выбор промежуточной опоры для ВЛ 330 кВ “Северный транзит”

- •О выборе уставок дистанционных реле-избирателей ОАПВ ВЛ

- •ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ

- •ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ

- •Использование газа на тепловых электростанциях США и проблемы экологии

- •По страницам зарубежных журналов

- •ХРОНИКА

- •Пресс-конференция Российского подразделения концерна АББ

- •Пресс-конференция фирмы “Оптима”

P, ìÂò

U, êÂ

700

1

600 |

|

|

|

|

|

500 |

|

|

|

|

|

400 |

|

|

|

|

|

300 |

|

|

|

|

|

200 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

06 |

8 |

10 |

12 |

14 |

t, c |

" ) 6 < & &? * / Y STUUVWWXUX /. / 1 2

0 2B$ -? * 0 STUUVWWX& UX+

1 – мощность по линии; 2 – напряжение на шинах 330 кВ Се- веро-Западной ТЭЦ

обладающими существенно различными статиче- скими и динамическими характеристиками. Это определяет повышенные требования к оптимизации настроек каналов стабилизации отечественных регуляторов возбуждения, так как последние должны не только обеспечить эффективную согласованную работу всех регуляторов, но и выполнить функцию демпфирования низкочастотных

составляющих движения энергосистемы, которая у регуляторов PSS-ST1A отсутствует.

Созданная в НИИПТ цифровая модель энергосистемы, оснащенная адекватными моделями натурных регуляторов возбуждения энергоблока с использованием программного комплекса EUROSTAG, в совокупности с комплексом программ “Область” позволила впервые в отечественной практике осуществить количественный выбор настройки каналов стабилизации регулятора, эффективность которой была подтверждена в процессе системных испытаний. Выбранная расчетным путем настройка обеспечивает устойчивую работу Северо-Западной ТЭЦ в энергосистеме NORDEL.

Список литературы

1.Есипович А. Х., Зеккель А. С. Расчет колебательной устой- чивости и оптимизация настроек АРВ генераторов. В кн.: Сборник трудов Федерации энергетических и электротехнических обществ. СПб, 1992.

2.Есипович А. Х., Зеккель А. С. Программный комплекс рас- чета колебательной устойчивости и выбора настройки регуляторов возбуждения. – Электрические станции, 1995, ¹ 12.

3.Микропроцессорный регулятор возбуждения АРВ-М. Результаты испытаний и научно-технические рекомендации по

использованию / Гущина Т. А., Есипович А. Х., Зеккель А. С. и др. – Известия НИИ постоянного тока, 2002, ¹ 59.

Переходные процессы, сопровождающие включения и отключения емкостных фильтрокомпенсирующих устройств

Балыбердин Л. Л., Змазнов Е. Ю., Крайчик Ю. С., Краснова Б. П., Лозинова Н. Г., Мазуров М. И., кандидаты техн. наук, Прочан Г. Г., èíæ.

ОАО “Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения” (НИИПТ) – Выборгское предприятие Магистральных электрических сетей Северо-Запада

Емкостные фильтрокомпенсирующие устрой- |

ного напряжения, благоприятно влияющие на пре- |

|

образовательные режимы; к входным сопротивле- |

||

ства (ФКУ) нередко являются неотъемлемой ча- |

||

ниям сетей (сопротивлениям, которые на частотах |

||

стью мощных вентильных преобразователей [1]. |

||

высших гармоник трудно прогнозируются, изме- |

||

Варианты присоединения ФКУ на стороне третич- |

||

няются в зависимости от состояния сети и иногда |

||

ных обмоток преобразовательных трансформато- |

||

бывают очень малыми) добавляются значитель- |

||

ров при расположении этих обмоток между сете- |

||

выми и вентильными имеют ряд преимуществ пе- |

ные, достоверно известные эквивалентные сопро- |

|

ред традиционными вариантами их присоедине- |

тивления сетевых обмоток трансформаторов, су- |

|

ния к шинам сети: источники реактивной мощно- |

щественно уменьшающие проникновение гармо- |

|

сти приближаются к ее потребителям – вентиль- |

ник от преобразователей в сети. Благодаря тому, |

|

ным преобразователям; вблизи от преобразовате- |

что мгновенные значения ЭДС в контурах комму- |

|

лей искусственно создаются точки синусоидаль- |

тации вентилей и напряжений на третичных об- |

|

|

|

|

2004, ¹ 4 |

35 |

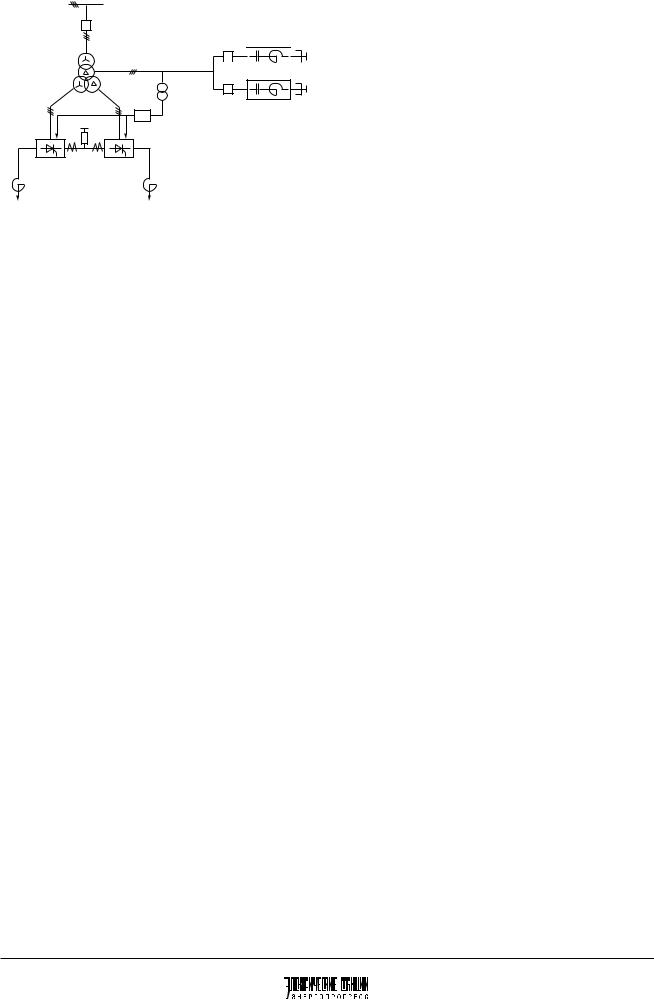

330 êÂ

ÎÔÊÓ

35 ê

ÂÂÍ-35-2 ÄÔÊÓ

ÂÂÍ-35-2 ÄÔÊÓ

ÇÍÎÌ-35

Rç

ÊÒÏÒ-35

К инверторной части

/ ! / 3 ! 2 * ) 2 &

!$' ' '

мотках преобразовательных трансформаторов одновременно проходят через нули, последние удобно использовать в системе управления преобразователями (СУ) для отсчета углов включения и отключения вентилей.

Перечисленные достоинства вариантов присоединения ФКУ на стороне третичных обмоток преобразовательных трансформаторов полностью подтвердились на вставке постоянного тока (ВПТ) Россия – Финляндия [2], где они успешно эксплуатируются в трех преобразовательных блоках более 20 лет. В 2002 г. на ВПТ был введен в строй новый (четвертый) преобразовательный блок с таким же вариантом присоединения ФКУ [3, 4]. В нем потребовалось использовать еще одно положительное свойство этого варианта, состоящее в том, что низкое напряжение третичных обмоток (38,5 кВ) по сравнению с напряжениями примыкающих сетей (330 кВ на выпрямительной стороне и 400 кВ на инверторной) позволяет выполнить ФКУ на стороне третичных обмоток в виде двух параллельных устройств: основного (ОФКУ), постоянно включенного при работе преобразовательного блока, и дополнительного (ДФКУ), включаемого только при необходимости.

Суммарная емкость конденсаторных батарей фильтровых звеньев 5-, 11-, 13- и 23-й гармоник ОФКУ составляет 200 мкФ, суммарная емкость конденсаторных батарей аналогичных звеньев ДФКУ – 120 мкФ. Таким образом, в новом блоке получается схема, выпрямительная часть которой показана на ðèñ. 1 (инверторная часть – аналогич- на). Она имеет дополнительное средство управления реактивной мощностью – средство, использующее включения и отключения ДФКУ.

Наличие такого средства в новом преобразовательном блоке оказалось особенно нужным из-за того, что этот блок, в отличие от эксплуатировавшихся ранее, иногда должен работать в автономном режиме (с отделением от остальных блоков ВПТ и регулируемых компенсирующих устройств на их шинах). При отдельно работающем блоке

без изменения мощности его ФКУ (хотя бы одноступенчатого) получаются избытки реактивной мощности при минимальных нагрузках и недостатки – при максимальных. При наличии включа- емых и отключаемых ДФКУ этого не происходит, но возникает не стоявший ранее вопрос о влиянии переходных процессов, сопровождающих включе- ния и отключения ДФКУ, на работу преобразователей. Эта проблема представляет интерес не только для ВПТ, на примере которой она рассматривается в данной работе, но и для других объектов с аналогичными вариантами присоединения вклю- чаемых и отключаемых емкостных устройств.

Âрезультате специально проведенных опытов

èнаблюдений за эксплуатационными операциями на ВПТ было установлено, что включения ДФКУ влияют на режим преобразователя незначительно. Основному влиянию подвергается первая (после включения ДФКУ) коммутация вентилей, которая из-за возникающего переходного процесса может изменить свою длительность или вовсе не состояться. Физически это объясняется колебаниями напряжения на третичных обмотках преобразовательных трансформаторов и ЭДС в контурах коммутаций вентилей, происходящими вследствие подключения незаряженных конденсаторных батарей ДФКУ. Через 1 – 2 периода после момента вклю- чения ДФКУ преобразовательные режимы самопроизвольно восстанавливаются и переходные процессы внешними энергосистемами практиче- ски не ощущаются. Влияние процессов, сопровождающих включения ДФКУ, можно сделать еще меньшим, если производить операцию их включе- ния при преднамеренно увеличенных углах управления вентилями.

Процессы при отключениях ДФКУ протекают гораздо тяжелее, чем при включениях. Они очень продолжительны, приводят к многократным нарушениям коммутаций вентилей и в большинстве случаев завершаются запиранием преобразователей с неуспешными АПВ. Именно к ним относится дальнейшее изложение.

Íà ðèñ. 2 представлены осциллограммы процесса, которые были получены при одном из отключений ДФКУ. Напряжения третичных обмоток преобразовательных трансформаторов U òðåò сняты через трансформаторы напряжения (ТН) типа 3НОМ-35, осциллограммы выпрямленного тока i âûïð сняты через трансформаторы постоянного тока (ТПТ) типа КТПТ-35. И напряжение и ток приведены к первичным сторонам ТН и ТПТ через их коэффициенты трансформации (штрихи в обозначениях U òðåò è i âûïð в осциллограммах натурных экспериментов отличают приведенные напряжения и токи от физически существующих). Из осциллограмм ðèñ. 2 видно, что отключение ДФКУ вызвало сильные искажения U òðåò, которые

36 |

2004, ¹ 4 |

Uòðåò' , ê 50

25

0

–25

–250 –200 –150 –100 –50 |

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

t, ìñ |

iâûïð' , êÀ

2

1

0

–1

–2

–250 –200 –150 –100 –50 |

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

t, ìñ |

, : 3 'FZ-;' ' 2 * )' 2 ' ' )'G %

завершились запиранием преобразователя с двукратным неуспешным АПВ.

Обращают на себя внимание следующие особенности. Наблюдаемые на осциллограммах искажения напряжения нарастают постепенно (от момента отключения ДФКУ до первого нарушения коммутаций вентилей проходит 15 – 20 нормальных коммутаций). До конца осциллографирования, продолжавшегося в разных опытах от 0,5 до 1 с после отключения ДФКУ, искажения напряжения снижались не более чем до 70 – 80% своего максимального значения. Искажения напряжения не прекращались ни в паузах АПВ, ни после окон- чательного запирания преобразователей. Искаженные напряжения обладали регулярно повторяющейся от периода к периоду формой, а именно, на одной части каждого периода они изменялись по синусоиде с гораздо большей амплитудой, чем на другой ее части с резким переходом между частями.

Перечисленные особенности указывают на то, что форма напряжений U òðåò в данных процессах не повторяет форму напряжений Uòðåò , и позволяют предположить, что их искажения являются результатом подмагничивания ТН при взаимодействии последних с ФКУ. В [5] описаны различные виды взаимодействия ТН на шинах 35 кВ с другими устройствами на этих шинах. Взаимодействия, описанные в [5], происходят из-за параллельного

резонанса между индуктивностями ТН и емкостями параллельных с ним устройств. В нашем слу- чае можно предположить иное (нерезонансное) происхождение наблюдавшихся явлений. Оно состоит в следующем.

Цепь, в которой протекают эти явления, представляет собой три параллельно включенные ветви (ОФКУ, ДФКУ и ТН), одним концом присоединенные к шинам третичных обмоток преобразовательных трансформаторов, а другим (нейтралями) – к земле. При отключениях ДФКУ токи в их фазах прекращаются в моменты прохождения каждого из них через нуль, т.е. разновременно. Из-за этого ток отключения ДФКУ содержит составляющую нулевой последовательности. Эта составляющая замыкается главным образом через ОФКУ, имеющее для нее гораздо меньшее сопротивление, чем ТН. На конденсаторах ОФКУ возникает составляющая нулевой последовательности напряжения. После прекращения тока во всех фазах ДФКУ она остается в виде ненулевого суммарного заряда на конденсаторах во всех фазах ОФКУ. Затем конденсаторы ОФКУ апериодически разряжаются через ТН, вызывая подмагничивание его сердечника и искажения вторичных напряжений. Именно из-за этого нарушается работа системы управления преобразователем и происходит его запирание.

Приведенные объяснения позволяют сделать вывод, что искажения напряжения на вторичных

2004, ¹ 4 |

37 |

Uòðåò' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uòðåò' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ãðàä. |

720 |

|

1440 |

|

2160 |

|

2880 |

|

3600 |

° |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

1440 |

|

|

2880 |

|

|

4320 |

|

|

|

|

|

||||||||

–0,2 |

|

|

|

|

|

|

–0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

–0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

–0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

–0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–1,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uâûïð' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uòðåò |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ãðàä. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1440 |

|

|

2880 |

|

|

4320 |

0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

–0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

1440 |

2160 |

2880 |

|

3600 ° |

||||

|

tîòêë |

|

|

|

|

|

|

720 |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

tîòêë |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

5 : 3 |

FZ-; |

2 * ) 2 |

8 : 3 FZ-; 2 & |

|||||||||||||||||

0 B /' * !% |

|

|

|

|

|

|

' ) / 'FZ-;' 0 B /' * !% |

|

|

|||||||||||

обмотках ТН, появляющиеся при отключениях ДФКУ и вредно влияющие на работу системы управления преобразователями, можно предотвратить любым из способов, при которых ликвидируется протекание тока подмагничивания трансформатора напряжения. К числу таких способов относятся разземление нейтралей ДФКУ, разземление нейтралей ОФКУ, замена ТН типа ЗНОМ на НОМ, первичные обмотки которых соединены либо в треугольник, либо в звезду с изолированной нейтралью. Разземленные нейтрали целесообразно присоединить к земле через высокоомный резистор.

Эти объяснения и рекомендации подтверждены исследованиями процессов на цифровой модели, которая отражала как силовые цепи блока, так и цепи его ТН.

Силовые цепи блока были смоделированы по [6]. Было показано, что ТН тоже можно смоделировать по [6], описывая их как ненагруженные трансформаторы. При этом характеристика намагничивания ТН = f (i ) аппроксимировалась тремя линейными участками (áàç = Uíîì.ìàêñ/ )

, äîëÿ áàç |

d /di, Ãí |

0 – 0,8 |

6200 |

0,8 – 1,2 |

4300 |

> 1,2 |

23 |

|

|

Осциллограммы, полученные на цифровой модели при отключении ДФКУ в исходной схеме блока, представлены на ðèñ. 3. Из рисунка видно, что напряжения на вторичной обмотке ТН заметно искажаются и хорошо совпадают с результатами, полученными в натурных испытаниях, тогда как на первичной обмотке ТН, т.е. непосредственно на шинах 35 кВ, напряжение во время этого процесса остается синусоидальным. Таким образом, можно считать, что цифровая модель правильно воспроизводит процессы при отключении ДФКУ и подтверждает сделанное предположение о происхождении искажений на вторичных обмотках ТН.

Рекомендация по предотвращению искажений вторичного напряжения ТН за счет разземления нейтрали ДФКУ была проверена на той же цифровой модели. Осциллограммы процесса при отклю- чении ДФКУ после разземления ее нейтрали показаны на ðèñ. 4, где приведены напряжения на вторичной обмотке ТН и выпрямленный ток блока. Из рисунка видно, что в этом случае процесс отключения ДФКУ не отражается на напряжениях вторичной обмотки ТН и практически не сказывается на работе блока.

Процесс затухает с постоянной времени, которая ориентировочно оценивается соотношением

= RÑ,

38 |

2004, ¹ 4 |

Uòðåò' , êÂ

30

20

10

0

–10

–20

–30

–250 |

–200 –150 –100 |

–50 |

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 t, ìc |

iâûïð' , êÀ

1,0

0,5

0

–0,5

–1,0

–250 |

–200 –150 –100 |

–50 |

0 |

50 |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 t, ìc |

9 : 3 'FZ-;' ' 2 ' ' ' ' ) / 'FZ-;' )'G %

ãäå R – сопротивление первичной обмотки ТН постоянному току; Ñ – емкость ОФКУ.

В рассмотренном нами примере R = 4,5 êÎì, C = 200 мкФ, 1 с. Продолжительность такого процесса существенно превосходила паузы АПВ, которые исчислялись несколькими периодами. Поэтому АПВ преобразователей оказывались неуспешными.

После этого на преобразовательном блоке ВПТ, где отключения ДФКУ сопровождались описанными неблагоприятными процессами, нейтрали ДФКУ были разземлены и опыты с отключениями ДФКУ повторены. Снятые при повторных опытах натурные осциллограммы (ðèñ. 5) показывают, что процессы, сопровождающие отключения ДФКУ, приняли совсем другой характер: ни искажений напряжения, ни нарушений работы преобразователей они не вызывали. Полученные результаты полезны не только для предотвращения искажений напряжения на вторичных обмотках ТН, но и для защиты первичных обмоток ТН от опасных токов, амплитуда которых в переходных процессах снизилась (по расчетным данным) с нескольких ампер до нескольких сотых долей ампера.

Последнее представляется важным в связи с имеющимися сведениями о повреждаемости ТН [5, 7].

Выводы

1.Включения дополнительных фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ) на шины третич- ных обмоток преобразовательных трансформаторов (параллельно работающим на этих шинах основным ФКУ) сопровождаются переходными процессами, которые почти не влияют на работу преобразователей.

2.В противоположность включениям дополнительных ФКУ их отключения от шин третичных обмоток преобразовательных трансформаторов (с сохранением на этих шинах основных ФКУ) сопровождаются переходными процессами, которые оказывают очень неблагоприятное влияние на работу преобразователей, нарушают коммутацию вентилей и в большинстве случаев приводят к их запиранию. Такое влияние физически объясняется протеканием через ФКУ апериодических составляющих тока, насыщением трансформаторов напряжения типа ЗНОМ, присоединенных к тем же шинам и используемых для управления преобразователями.

3.Устранить обнаруженное неблагоприятное влияние переходных процессов на работу преобразователей можно любым из способов, при которых ликвидируется протекание тока подмагничи- вания трансформаторов напряжения. К числу таких способов относятся применение ТН типа

2004, ¹ 4 |

39 |