- •Содержание

- •АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- •Взгляд на приватизацию атомной отрасли

- •Испытания и эксплуатация регулирующих дисковых клапанов с внутренней разгрузкой на атомных электростанциях

- •ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- •Дистанционная экспертиза состояния металла и определение причин повреждений элементов оборудования тепловых электростанций

- •Совершенствование конструкций подшипников скольжения мощных паровых турбин ОАО ЛМЗ

- •Результаты длительной эксплуатации каскадных трубчатых воздухоподогревателей на Березовской ГРЭС

- •Исследование сорбции фосфонатов на золе в системе гидрозолоудаления

- •К 60-летию ВНИИЭ

- •Возможные пути развития аварий, вызванных большим дефицитом мощности

- •Результаты комплексных обследований технического состояния гидрогенераторов с большим сроком эксплуатации

- •Повышение грозоупорности ВЛ с помощью ОПН

- •Современные средства защиты проводов, грозозащитных тросов и оптико-волоконных кабелей от вибрации

- •Противоаварийные тренировки на тренажере оперативных переключений с контролем стационарных режимов

- •Роль и возможности хроматографии при оценке состояния высоковольтного электрооборудования

- •Оценка влагосодержания изоляции обмоток силовых трансформаторов по диэлектрическим характеристикам

- •Опыт применения эндоскопического контроля турбогенераторов электростанций

- •Системы возбуждения асинхронизированных турбогенераторов

Противоаварийные тренировки на тренажере оперативных переключений с контролем стационарных режимов

Головинский И. А., êàíä. òåõí. íàóê, Любарский Ю. Я., доктор техн. наук, Моржин Ю. И., êàíä. òåõí. íàóê

ОАО “Научно-исследовательский институт электроэнергетики” (ВНИИЭ)

Задачи управления электросетями и виды тренировок. Режимы электрических сетей и энер-

госистем делятся на нормальные, утяжеленные и аварийные [1]. В нормальном режиме все оборудование системы функционирует в пределах установленных норм эксплуатации с достаточным запасом надежности. Задачи оперативно-диспетчер- ского персонала по обеспечению нормального режима состоят в поддержании значений параметров режима в соответствии с заданными графиками и в выполнении плановых переключений по выводу оборудования в ремонт и вводу его в работу.

Утяжеленные режимы возникают при таких отказах части оборудования, которые непосредственно не вызывают отключения потребителей, недопустимых перегрузок остающегося в работе оборудования или неустойчивости энергосистемы. В частности, утяжеленным режимом считается функционирование системы при неработоспособности или неправильной настройке вторичных устройств [2]. При утяжеленном режиме увеличи- ваются вероятность возникновения аварий и степень их тяжести.

Утяжеленный режим управляемой системы допустим в течение ограниченного времени, за которое персонал должен произвести необходимые действия по переводу системы в нормальный режим. Для выхода из утяжеленного режима, вызванного отказом части оборудования, оперативный персонал должен включить резервное оборудование и принять возможные меры для ремонта поврежденного оборудования. Для выхода из утяжеленного режима, связанного с неправильной настройкой вторичных устройств, персонал должен проверить состояние вторичных устройств и произвести необходимые переключения.

Аварийный режим возникает при “развале” системы, при внезапном выходе из строя части основного оборудования, приводящем к отключе- нию потребителей или к недопустимым перегрузкам оборудования, остающегося в работе. При возникновении аварийного режима оперативный персонал обязан за минимальное время выявить состав поврежденного оборудования и результаты срабатывания автоматических устройств. Далее в минимальные сроки он должен локализовать ава-

рию и ввести в работу резервное оборудование (если оно имеется). Если после этого какое-то оборудование окажется перегруженным или будет нарушена устойчивость энергосистемы, диспетчер должен произвести в ней перераспределение генераций и нагрузок.

Наиболее сложными являются задачи управления выходом из аварийного режима, возникшего в системе с пониженным запасом надежности, т.е. в условиях утяжеленного режима. Это ситуации наложения аварии на планово-ремонтный режим, на отказы оборудования, на неправильную настройку вторичных устройств.

В соответствии с данной классификацией задач оперативного управления энергообъектами и энергосистемами классифицируются и виды тренировок [3].

Назначение тренировок по плановым переклю- чениям двоякое: развитие у оперативного персонала понимания логики переключений и отработка автоматизма выполнения операций. Поскольку плановые переключения по выводу оборудования в ремонт и вводу его в работу персонал выполняет по бланкам переключений, исполнителям для снижения вероятности ошибок полезно перед производством реальных переключений выполнить несколько “репетиций” на тренажере.

Роль противоаварийных тренировок более существенна. Они не могут выполняться на реальном оборудовании. Противоаварийные переключе- ния не могут производиться и по заранее подготовленным бланкам переключений в силу следующих причин:

разнообразие возможных аварийных ситуаций очень велико даже в пределах не слишком крупного энергообъекта;

при наличии заранее заготовленных бланков противоаварийных переключений задача поиска нужного бланка в ситуации возникшей аварии трудно разрешима из-за величины массива бланков и возможной неточности идентификации ситуации персоналом;

наиболее тяжелые последствия аварий часто связаны с ошибочными стереотипами действий персонала, мешающими принять во внимание ка- кие-то значимые для ситуации параметры.

2004, ¹ 9 |

47 |

По этим причинам целью противоаварийных тренировок должно быть развитие у обучаемых на тренажере ситуационного мышления [4], т.е. умения анализировать каждую конкретную аномальную ситуацию, правильно распознавать ее тип, характер нарушений и находить решение по ее устранению [2].

Коммутационно-режимный тренажер КОР- ВИН-3 (коммутационно-режимный тренажер для Windows), разработанный во ВНИИЭ, позволяет проводить плановые и противоаварийные тренировки персонала с учетом как режимных ограни- чений, так и инструкций, регламентирующих порядок операций в зависимости от текущего положения устройств в электросети и операций, выполненных ранее. Он предназначен для оператив- но-диспетчерского персонала энергообъединений, энергосистем и ПЭС. В тренажере реализован автоматический контроль действий обучаемых и выполнения ими заданий в целом, а также автомати- ческая оценка квалификации обучаемых на основе статистики протоколов тренировок. Ведутся работы по расширению области применения тренажера. По сумме функциональных возможностей тренажер КОРВИН-3 не имеет аналогов среди отече- ственных разработок.

Тренажер сертифицирован свидетельством о соответствии “Нормам годности программных средств подготовки персонала энергетики” ¹ 20, выданным Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО “ЕЭС России” 27/XII 2002 г.

Тренажер КОРВИН-3 функционирует в операционных средах Windows-98, -2000, -NT, -ME, -XP. Требует от 50 до 100 Мбайт на жестком диске (в зависимости от размеров библиотеки моделей). Желательна тактовая частота процессора не менее

400 ÌÃö.

Формализация технологических знаний о переключениях в тренажерах оперативных переключений. Основными функциональными ком-

понентами программно-информационного комплекса компьютерного тренажера для энергосистем являются:

электрическая модель энергосистемы; система автоматического контроля действий

обучаемых на основе базы технологических знаний – правил выполнения операций;

система регистрации, хранения и статистики данных о действиях обучаемых;

средства подготовки данных.

Наиболее сложными теоретически и трудоемкими в практической разработке являются первые два компонента.

Процедуры автоматического контроля операций персонала замещают в тренажере функции инструктора, исполняют роль “автоматизированного инструктора”. Их основу образуют технологические знания о переключениях в электросетях.

Выполнение оперативных переключений определяется требованиями надежности, безопасности, экономичности и качества энергоснабжения (под качеством понимается выполнение диспетчерского графика при поддержании частоты и напряжения в заданных границах). Управление энергети- ческой системой формализовано в тренажере в виде системы правил. Правило включает в себя утверждение о логической или причинно-следст- венной связи между фактами и событиями.

Автоматический контроль операций так или иначе присутствует во всех тренажерах оперативных переключений. В рамках этого общего подхода существуют значительные вариации, зависящие как от технологической направленности формализованных знаний, так и от степени их полноты и общности.

Если в составе тренажера нет технологических правил, то тренажер является просто имитатором физических процессов в энергосистеме. К этой категории принадлежат традиционные режимные тренажеры. В этом случае оценку правильности действий обучаемого осуществляет инструктор. Методика оценки профессиональных и психологи- ческих качеств диспетчера описана в [5].

Технологические правила могут быть частными (индивидуальными) и универсальными (общими). Любое правило можно рассматривать как определенного типа семантическую структуру, как фрейм. Элементы этой структуры (аргументы правила) называются слотами. Если все слоты правила суть константы, то правило является частным. Такое правило устанавливает единичную связь между конкретными фактами или событиями. Если хотя бы один слот в правиле – переменный параметр, то правило будет универсальным. Оно будет определять связи на множестве фактов и событий. Степень универсальности правил может быть различной.

Один из простейших вариантов системы технологических правил – совокупность однознач- ных указаний, предназначенных для решения конкретных частных задач на заданном энергообъекте или электросети. Инструкция представляет собой список операций, которые человек должен выполнить в заданной последовательности, чтобы перевести систему из исходного состояния в целевое. Ее можно рассматривать как список частных правил, жестко регламентирующих порядок следования операций. На этом принципе “жестких сценариев” тренировки первоначально строился ряд коммутационных (не использовавших модель рас- чета электрического режима) тренажеров по оперативным переключениям в электросетях (TORWIN, МОДУС и др.)

Изначально в разработках тренажеров оперативных переключений во ВНИИЭ была поставлена цель максимальной автоматизации контроля операций обучаемых посредством системы уни-

48 |

2004, ¹ 9 |

версальных правил-ограничений переключений [6 – 9]. Каждое из универсальных технологиче- ских правил-ограничений есть утверждение о том, что заданная операция над устройством заданного типа недопустима при определенном состоянии схемы. При контроле операций в тренажере такое правило подвергается автоматической конкретизации, т.е. преобразованию в единичное правилоограничение, относящееся именно к тому элементу схемы, на переключение которого выдана команда обучаемого.

Вслед за этим некоторые универсальные пра- вила-ограничения переключений были введены в

режимном тренажере КАСКАД [10], в коммутационных тренажерах TWR12 и МОДУС. В последующих версиях тренажеров оперативных переклю- чений, разработанных во ВНИИЭ, к классу пра- вил-ограничений переключений были добавлены еще три класса универсальных технологических правил, которые можно назвать правилами следствий событий, правилами цели и правилами иерархического планирования [11 – 14].

Правила следствий событий описывают необходимые действия персонала или автоматических устройств при наступлении определенных событий. Событием является изменение состояния ка- кого-либо элемента схемы, например, возникновение короткого замыкания. Соответствующие правила следствий будут описывать действие устройств релейной защиты на отключение выключателей.

Правила цели выражают условия, выполнение которых необходимо для достижения необходимого состояния управляемого энергообъекта или энергосистемы. При развертывании целей по подцелям возникают правила иерархического планирования переключений. Если правила-ограниче- ния говорят о том, “чего делать нельзя” персоналу, то правила других классов описывают, “что нужно делать” (персоналу или автоматике) для вывода управляемой системы из аномального режима или для перевода ее из одного нормального состояния в другое.

Благодаря успешной интеграции развитой системы универсальных правил переключений с моделью установившегося режима, впервые осуществленной во ВНИИЭ [15], принцип автоматиче- ского контроля команд обучаемого был распространен на контроль режима. К описанным ранее коммутационным правилам переключений, регламентирующим операции в зависимости от положения устройств, были добавлены режимные правила переключений, контролирующие переключе- ния по параметрам электрического режима или описывающие необходимые воздействия на режимные параметры.

В тренажере КОРВИН-3 представлены два класса режимных правил контроля переключений: правила-ограничения и правила противоаварийно-

го управления. Режимные правила-ограничения состоят в указании предельно допустимых значе- ний параметров режима. Режимные правила противоаварийного управления являются разновидностью правил следствий событий. Они применяются при возникновении в управляемой схеме неплановых ситуаций, описываемых через параметры электрического режима.

Режимные правила обоих классов – частные, вытекающие из общих требований к ведению режима. Они вводятся и редактируются посредством специальных программ-редакторов, формы диалога в которых ориентированы на технолога-непро- граммиста. Задача автоматической конкретизации универсальных режимных правил применительно к выбранной для тренировки схеме (аналогичная задаче конкретизации универсальных коммутаци-

онных правил) пока не рассматривается.

Общие принципы управления переключе- ниями в электросетях. При составлении бланков

плановых переключений в электросетях предполагается, что текущие положения тех первичных и вторичных устройств, от которых зависит возможность выполнения операций, соответствуют нормальной схеме. В случае несоответствия фактиче- ского состояния схемы тому, для которого составлен бланк переключений, применение бланка, согласно инструкции по переключениям, не допускается. Подразумевается, что если такое несоответствие обнаруживается в ходе переключе- ний после проведения части операций, то выполнение операций по бланку должно быть прекращено, а электрическая схема должна быть возвращена в исходное состояние.

Для неплановых ситуаций в управлении электросетями (т.е. в аварийных и утяжеленных режимах) характерна изначальная неполнота информации о состоянии схемы. В этом случае технология типовых, заранее заготовленных бланков переклю- чений неприменима. В неплановой ситуации первой частью решения задачи управления переклю- чениями является получение диспетчером необходимых данных о текущем состоянии схемы. Если вся необходимая информация получена, то использование надлежащего бланка переключений в принципе возможно. Однако, как уже сказано, разнообразие возможных неплановых ситуаций даже для небольших энергообъектов так велико, что составление бланков переключений “на все случаи жизни” с поиском нужного бланка в критической ситуации теряет смысл.

Система технологических правил-ограничений переключений по своему характеру не требует предварительного знания текущего положения схемы до выполнения контролируемых ею операций. Поэтому принцип правил-ограничений применим как к плановым, так и к противоаварийным переключениям. Однако в неплановых ситуациях возникают дополнительные ограничения на вы-

2004, ¹ 9 |

49 |

полнение операций, которые должны быть отражены в правилах. Например, если в процессе выполнения плановых переключений возникает авария, влияющая на режим, плановые переключения должны быть либо отменены, либо приостановлены до локализации аварии или устранения ее последствий.

Такого рода ограничения и требования к управлению переключениями, актуальные для неплановых ситуаций, можно резюмировать в виде нескольких общих принципов управления переключениями. Эти принципы можно рассматривать и как правила переключений, но правила более общего характера, чем применяемые в тренажерах универсальные технологические правила, о которых говорилось ранее.

Первым общим принципом переключений является следующий: на данном рабочем участке схемы, находящемся в аварийной ситуации, запрещены все операции, кроме тех, которые направлены на локализацию и устранение этой аварийной ситуации. Если при выполнении плановых переключений возникает аварийная ситуация, то плановые операции должны быть приостановлены до ее устранения.

После устранения аварийной ситуации плановые операции должны быть выполнены до конца, если это возможно, а если нет, то оборудование должно быть возвращено (по возможности) в исходное состояние. Это второй общий принцип управления переключениями. Его можно назвать, по аналогии с базами данных, “принципом целостности транзакций”. Аналогия между коммутационными моделями электросетей и интеллектуальными базами данных описана в [15]. В базах данных каждая транзакция (технологически законченная последовательность операций) либо выполняется до конца, либо, если это не удается, полностью аннулируется, т.е. все данные возвращаются к тем значениям, которые они имели в момент начала транзакции. Применительно к электрическим сетям транзакцию следует понимать как технологически законченную последовательность операций, переводящих управляемый объект из текущего состояния в некоторое другое состояние, в котором объект может находиться достаточно долго. Промежуточные состояния, через которые объект проходит при выполнении транзакции, допускаются только как кратковременные.

Если из-за повреждений оборудования плановые переключения нельзя выполнить до конца и при этом невозможно вернуться к исходному состоянию, схема должна быть приведена в состояние “максимальной надежности электроснабжения”, определяемое соответствующими технологическими правилами. Это третий общий принцип управления переключениями.

Общие принципы управления переключениями описывают последовательность основных под-

задач по управлению коммутационной схемой на языке сетевых коммутационных состояний. Языковый уровень основных сетевых состояний надстраивается над теми уровнями описания состояний, которые используются при плановых переключениях [17].

При плановых переключениях рассматриваются два основных состояния оборудования – “в работе” и “в ремонте”. Могут еще рассматриваться состояния “в горячем резерве” и “в холодном резерве”, являющиеся промежуточными между состояниями “в работе” и “в ремонте”. При противоаварийных переключениях нужно, кроме того рассматривать такие состояния и переходы между состояниями, как отсутствие или наличие локализации места аварии, вывод в ремонтное положение неисправного оборудования, выполнение ремонта оборудования, восстановление питания отключенных потребителей.

Моделирование нормальных, утяжеленных и аварийных режимов в тренажере КОРВИН-3.

Модель энергосистемы в тренажере КОРВИН-3 содержит три основных уровня: структурную схему сети энергообъектов – линий, подробные схемы первичных цепей каждого энергообъекта и логические модели вторичных устройств. Структурная схема сети и подробные коммутационные схемы энергообъектов отображаются на экране графически, модель вторичных устройств – в табличном виде.

Во время тренировки обучаемый может производить переключения силовых коммутационных аппаратов, цепей вторичных устройств, некоторых видов настройки релейных защит, менять значе- ния генерации и потребления.

Расчет установившегося режима в тренажере осуществляют два модуля: КУРС (разработан в ЦДУ ЕЭС В. М. Иващенко по алгоритмам Уральского политехнического института) и расчет стационарного режима комплексом программ ЭРА, разработанным во ВНИИЭ [18]. Любой модуль пользователь может выбрать перед тренировкой и во время тренировки. Модуль КУРС работает быстрее, чем модуль ЭРА, но вблизи границы области существования установившегося режима КУРС может не найти решения, тогда как ЭРА его находит.

При любых переключениях в коммутационной модели, влияющих на топологию расчетной схемы (независимо от того, произведены ли эти переклю- чения человеком или автоматикой), граф расчетной схемы автоматически обновляется, и соответственно обновляются структуры исходных данных для расчета потокораспределения. Энергосистема может делиться на любое число изолированных энергорайонов. Для каждого изолированного энергорайона расчет режима производится независимо от остальных энергорайонов. При этом в каждом энергорайоне автоматически (по определенным

50 |

2004, ¹ 9 |

правилам) назначается балансирующий узел, необходимый программам КУРС и ЭРА.

Для узлов схемы рассчитываются напряжения, для ветвей – значения активной и реактивной мощности и тока. Рассчитанные параметры режима отображаются на структурной схеме сети и на подробных коммутационных схемах энергообъектов, а также в табличной форме.

Для моделирования утяжеленных и аварийных режимов в тренажере КОРВИН-3 имеются следующие средства:

редактор сценариев неплановых событий и имитатор этих событий, интерпретирующий сценарии событий в ходе тренировки;

возможность задания неисправных коммутационных аппаратов при подготовке схемы к тренировке;

моделирование аварийных последствий ошибочных действий обучаемого.

При помощи редактора сценариев (потоков) событий формируются последовательности событий в модели энергосистемы, происходящие независимо от действий оператора и привязанные к моментам времени тренировки. События могут быть следующих типов: устойчивые и самоустраняющиеся короткие замыкания, отключения и отказы коммутационных аппаратов, изменения генерации и потребления активной мощности.

Характер реакций модели энергосистемы на происходящие в ней события пользователь может изменять переключением опций модели.

Все эти средства позволяют моделировать в тренировках различные по сложности аварии, вплоть до сложных системных аварий с их каскадным развитием. Тренажер воспроизводит следующие типы моделей аварий, по возрастанию сложности.

Моделирование причины аварии без моделирования самой аварии. Аварийная ситуация характеризуется такими правилами-ограничениями, которые выражают запрет на операции, способные вызвать немедленную аварию. Например, включение заземления под напряжением. Соответствующее правило-ограничение должно быть установлено на значение “авария”. Если при этом отключена опция модели “Последствия”, то команда, нарушающая это правило, блокируется. Обучаемому выдается объяснение, содержащее характеристику “предотвращенной” аварии.

Моделирование аварии без моделирования ее причины. При помощи сценариев неплановых событий моделируются устойчивые и самоустраняющиеся короткие замыкания без указания их при- чин.

Моделирование аварии, вызванной ошибкой оператора. Если включена опция модели “Последствия”, тренажер воспроизводит аварийные последствия нарушений обучаемым коммутационных правил. Таких, например, как запрет коммута-

ции разъединителя под нагрузкой без шунта или включение заземления под напряжением. В реальности такие ошибки персонала не всегда вызывают такие тяжелые последствия, как взрыв, пожар, разрушение оборудования. Характер последствий зависит от множества частных обстоятельств, учи- тывать которые в тренажере нет смысла. Поэтому

âмодели принят принцип “худшего случая”: если

âреальности из-за ошибки оператора авария может произойти с определенной вероятностью, то в модели она наступает обязательно.

Аварийные последствия переключений, выражающиеся в перегрузках оборудования или выходе режима из области устойчивости, моделируются как нарушения пределов для режимных параметров. При включенных опциях модели “Авторасчет” и “Контроль режима” любое переключе- ние, влияющее на топологию расчетной схемы, вызывает автоматический запуск программы рас- чета режима и затем – программы контроля режимных пределов.

Моделирование последствий аварии. Событие короткого замыкания, независимо от того, моделируется или нет его причина, вызывает в тренажере срабатывание устройств релейной защиты. Происходит изменение топологии режимной схемы, вызывающее, в свою очередь, перерасчет режима. Следует контроль рассчитанных параметров режима по заданным пределам. Их нарушение вызывает срабатывание устройств противоаварийной автоматики (при включенной опции модели “ПАавтоматика”).

Моделирование факторов, утяжеляющих характер аварии. К числу факторов утяжеления аварии относятся несрабатывания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗ и ПА). Их причинами являются:

отсутствие на энергообъектах необходимых устройств РЗ и ПА;

неисправности или отключения устройства РЗ и ПА;

неправильная настройка устройства РЗ и ПА; невозможность для устройства РЗ и ПА изме-

нить состояние управляемого первичного устройства (например, невозможность переключить выключатель из-за его неисправности или отключе- ния оперативного тока).

Все перечисленные факторы утяжеления аварий моделируются в тренажере КОРВИН-3. Несрабатывание устройств РЗ и ПА будет требовать от обучаемого дополнительных операций “ручного” управления, что контролируется соответствующими правилами.

Моделирование каскадного аварийного процесса. Отключение выключателей, устраняющее или изолирующее то нарушение, которое вызвало срабатывание устройств РЗ и ПА, может так изменить режим, что появятся другие режимные нарушения. Они, в свою очередь, могут вызвать новые от-

2004, ¹ 9 |

51 |

ключения выключателей устройствами ПА, что опять изменит режим и т.д. Таков механизм каскадного развития аварий, приводящего к развалу энергосистемы. На сегодня в тренажере КОРВИН-3 присутствуют все составляющие модели этого механизма, кроме автоматического повторения цикла “отключения – перерасчет режима – контроль параметров”. По-видимому, автоматическое зацикливание срабатывания ПА с контролем режима актуально не столько для тренировок, сколько для исследования возможного поведения энергосистемы в программе-советчике по переключениям. Для тренировок же достаточно описать результаты от-

ключений при помощи сценария событий.

Проблемы моделирования динамических режимов и управления ими в тренажере оперативных переключений. Моделирование динами-

ки электрических режимов для реальных энергосистем затруднено сложностью получения исходных данных по генераторам. В условных моделях, применяемых в учебных центрах и на соревнованиях диспетчеров, эта проблема не возникает. Когда модель энергосистемы создается в off line, вся необходимая информация по ней в принципе может быть задана. Но для обучаемого при этом может имитироваться ситуация неполноты информации.

Несмотря на наличие в отрасли ряда тренажеров с моделированием динамических режимов, тренировки персонала по управлению динамиче- скими режимами, длительными переходными процессами, пока не получили широкого распространения. С точки зрения задач подготовки диспетче- ро, в моделирование длительных переходных процессов в тренажере призвано служить отработке оперативных процедур, направленных на устранение этих режимов, на переход к нормальным статическим режимам. В первую очередь важно не то, как диспетчер будет управлять переходным процессом, а то, к какому установившемуся режиму он в итоге приведет систему. Результат может зависеть от способа управления переходным процессом. Тренировки по управлению переходными динамическими режимами станут возможными, когда будут формализованы технологические методики оптимального управления этими режимами.

Существующая версия тренажера КОРВИН-3 содержит только “статические” модели режима (программы КУРС и ЭРА). Отсутствие в тренажере динамической модели режима практически не ограничивает его возможности, так как для моделирования срабатывания большей части (порядка 80%) устройств противоаварийной автоматики достаточно “статической” модели режима. Нет необходимости моделировать в тренажере быстротекущие переходные процессы, длительность которых нe превышает долей секунды. Если ход процесса из-за его кратковременности не может быть распознан диспетчером, то достаточно воспроизвести

только последствия этого процесса, состоящие в срабатывании устройств противоаварийной авто-

матики, по принципу “худшего случая”.

Противоаварийное управление в тренажере КОРВИН-3. Правильность действий оперативнодиспетчерского персонала по предотвращению аварий и выходу из аварий контролируется в тренажере КОРВИН-3 системой правил противоаварийного управления. Они применяются при возникновении в управляемой схеме неплановых, т.е. предаварийных и аварийных, ситуаций. Этими же правилами описывается действие устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

При возникновении аварии выполнение персоналом плановых операций должно быть приостановлено до выхода из аварийной ситуации. Несоответствие действий обучаемого правилам противоаварийного управления распознается в тренажере автоматически и фиксируется как его ошибка. В случае предаварийного нарушения “срочность” реакции на него определяется соответствующими технологическими правилами. Предаварийные нарушения не требуют немедленных действий, но в любом случае должны быть устранены к завершению процесса переключений.

Правила противоаварийного управления делятся на коммутационные и режимные. Коммутационные правила относятся к тем случаям, когда для описания аварийного характера ситуации и необходимых действий по выводу из нее электриче- ские расчеты не требуются, а достаточно анализа топологии электрических цепей. Например, правила локализации аварии при коротком замыкании требуют переключения определенных выключателей, разъединителей и заземлений, находящихся в определенных топологических отношениях с местом короткого замыкания.

Если в схеме возникло короткое замыкание, а устройства релейной защиты (в том числе УРОВ и резервные защиты в дальней зоне) из-за отказов выключателей или иных причин не смогли отделить место короткого замыкания от работающей части схемы, то необходимые отключения оператор должен произвести вручную. Ситуация, когда место короткого замыкания не отделено от работающей схемы, считается аварийной. До ее устранения обучаемый не должен производить какие-либо переключения, кроме отключения выключателей.

Устройство, на котором произошло короткое замыкание, к завершению всех операций тренировки должно быть выведено в ремонтное положение, т.е. отделено видимым разрывом и заземлено. Также к концу тренировки должны быть выведены в ремонтное положение неисправные выключатели. Выполнение этих требований автоматически контролируется.

Применение коммутационных правил противоаварийного управления первоначально было реализовано в тренажере оперативных переключений

52 |

2004, ¹ 9 |

ОПТИМЭС, не содержащем расчетной модели электрического режима, и развито далее в тренажере КОРВИН-3. Расчет токов короткого замыкания в этих тренажерах не производится. Срабатывание устройств релейной защиты моделируется по топологии первичных цепей. Это равносильно допущению, что устройства релейной защиты всегда правильно распознают место короткого замыкания и всегда правильно определяют выключатели, которые должны быть отключены. Срабатывание релейной защиты на отключение выключателя моделируется с учетом состояния оперативной цепи этой защиты, исправности выключателя и наличия на его приводе оперативного тока.

Режимные правила противоаварийного управления делятся на правила управления энергорайонами и правила управления устройствами. Правила управления энергорайонами реагируют на характеристики энергорайона как целого: существование статического режима, наличие баланса мощности, значение частоты. Ситуации отсутствия стационарного режима, отсутствия баланса активной мощности, а также нарушения пределов частоты по какому-либо энергорайону считаются аварийными. Правила управления устройствами реагируют на значения элементов устройств и требуют изменения значений элементов других устройств.

Основным нормативным документом, определяющим содержание режимных правил противоаварийного управления, является Типовая инструкция по предотвращению и ликвидации аварий. Учитываются также теоретические исследования, прикладные разработки и опыт противоаварийного управления в энергосистемах.

При включенной опции модели “ПА-автомати- ка” по режимным правилам противоаварийного управления моделируется срабатывание противоаварийной автоматики. При отключенной опции “ПА-автоматика” управляющие воздействия, определяемые этими правилами, должны быть произведены обучаемым.

Коммутационные и режимные правила противоаварийного управления могут быть названы “активными” правилами, поскольку они прямо указывают, какие действия должны быть выполнены че- ловеком или автоматикой для восстановления нормального режима. Правила-ограничения переклю- чений как коммутационные, так и режимные, можно назвать “пассивными” правилами противоаварийного управления. Их роль заключается в предотвращении утяжеления режима. Каждое пра- вило-ограничение подразумевает какие-то негативные последствия, которые могут возникнуть

при его нарушении.

Формализация и редактирование режимных правил противоаварийного управления.

“Активные” коммутационные правила противоаварийного управления, описывающие необходи-

мые отключения выключателей (устройствами релейной защиты или персоналом) при возникновении короткого замыкания, реализованы в тренажере КОРВИН-3 универсально и при их применении автоматически конкретизируются.

Формализация режимных правил противоаварийного управления состоит в определении их логической структуры и предельных значений контролируемых параметров. Эти правила задаются как частные для каждого конкретного возможного режимного нарушения.

Логическая структура “активных” правил противоаварийного управления режимом определена на основе “стандарта ЦДУ”, описывающего логику работы противоаварийной автоматики. Реализация этого стандарта в полном объеме для тренажера пока не требуется. Он реализован в упрощенном виде, достаточном для моделируемых в тренажере задач.

Правила противоаварийного управления применяются при возникновении предаварийных или аварийных ситуаций. Такая ситуация описывается конъюнкцией условий (факторов запуска), каждое из которых имеет вид равенства или неравенства (типа “больше” либо “меньше”) контролируемого параметра заданному эталонному значению. Для электрических параметров контролируемые условия обычно выражаются неравенствами, для дискретных положений переключаемых устройств – равенствами. Правило указывает действие, которое должно быть произведено при возникновении соответствующей неплановой ситуации. Действие описывается как присвоение некоторому режимному или коммутационному параметру заданного значения.

Режимные пределы определяются возможностями термических перегрузок оборудования и требованиями устойчивости электрического режима. В первом случае значения пределов зависят только от свойств того устройства, для которого они определяются (трансформатора, линии). Во втором случае значения пределов определяются нормативами запасов статической и динамической устойчивости. Они требуют сложных расчетов, выполняемых по специальным методикам. Эти расчеты могут выполняться вне тренировок, заблаговременно. Задача расчета режимных ограни- чений в темпе переключений для тренажеров пока не ставится.

Ввод режимных правил противоаварийного управления производится отдельно от тренировок специальным редактором. Семантическую структуру каждого правила противоаварийного управления режимом образуют три основные составляющие:

описание исходного события; список дополнительных условий;

описание управляющего воздействия.

2004, ¹ 9 |

53 |

$ $ $

Каждая из этих основных составляющих формируется как множество атрибутов, редактируемых посредством соответствующей панели диало-

ãà (ðèñ. 1).

Разработка учебно-тренировочного курса. Тренажер КОРВИН-3 используется на занятиях оперативно-диспетчерского персонала в Головном учебно-научном центре энергетики (ГУНЦ) РАО “ЕЭС России” и на энергетическом факультете Белорусского национального технического университета. В зависимости от состава слушателей и продолжительности курса возможны варианты его содержания (от общего ознакомления с тренажером до самостоятельного выполнения учащимися сложных заданий по противоаварийному управлению).

Для пользователя, знакомого с Windows, освоение тренажера трудностей не представляет. Легче всего тренажер осваивают специалисты по переключениям в электросетях, диспетчеры. Пользователи, не имеющие знаний по переключениям, могут использовать его для самообразования. Начало работы с тренажером не требует никаких предварительных знаний по технологии переключений, работа на нем не требует присутствия специалиста по переключениям.

Программа учебно-тренировочного курса на тренажере КОРВИН-3 состоит из разделов:

1.Плановые переключения без контроля режима и без моделирования аварийных событий.

2.Плановые переключения без контроля режима при наличии коротких замыканий и отказов выключателей.

3.Восстановление режима после аварий по резервным или нормальным (с выполнением ремонта) схемам, с контролем режима.

4.Выполнение заданий по плановым переклю- чениям при наличии коротких замыканий и отказов выключателей с контролем режима.

Наибольшую сложность для персонала представляет завершение начатых плановых переклю- чений на фоне неожиданно возникающего повреждения оборудования в той части схемы, где производятся переключения. Разнообразие таких ситуаций велико. Ввиду ограниченности размера статьи рассмотрим только один пример.

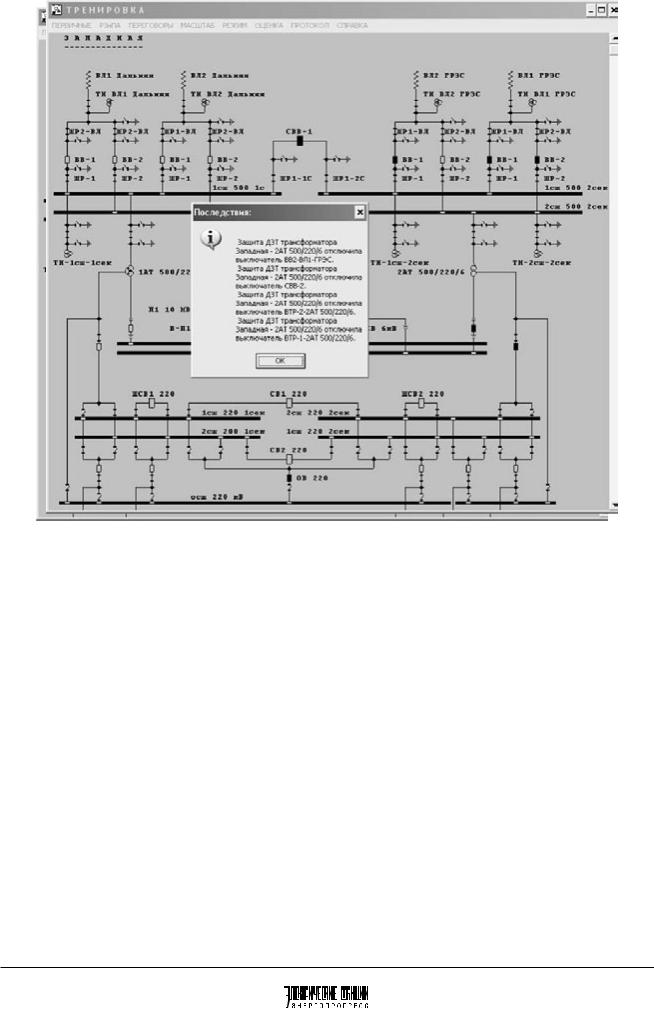

На подстанции Западная (ðèñ. 2), являющейся частью учебной энергосистемы, выводится в ремонт секция шин 1ñø 500 2ñåê в распредустройстве 500 кВ, состоящем из двух секционированных рабочих систем шин, каждое присоединение к ко-

54 |

2004, ¹ 9 |

& $6$& <$E I&& I7$ $ $ $ $4$3$3$E$&

торым имеет два выключателя, по выключателю на каждую систему шин. Трансформатор 2АТ 500/220/6 присоединен к секции шин 2ñø 500 2ñåê без выключателя, через разъединитель. После того, как персонал отключил секцию шин 1ñø 500 2ñåê выключателями, на трансформаторе 2АТ 500/220/6 возникает устойчивое короткое замыкание. Релейная защита трансформатора отключает выключатели СВВ-2, ВВ-2 ВЛ1 ГРЭС и выключа- тели со стороны среднего и низшего напряжения трансформатора. Защита трансформатора пытается также отключить выключатель ВВ-2 линии ВЛ2 ГРЭС, но он оказывается неисправным. Поэтому работает резервная защита линии ВЛ2 ГРЭС в дальней зоне, отключающая линию с другого конца.

В результате оказывается нарушенным транзит через подстанцию Западная на напряжении 500 кВ. По шунтирующей сети 220 кВ транзит сохраняется, что вызывает нарушение устойчивости режима в энергосистеме. Программы расчета потокораспределения КУРС и ЭРА обнаруживают, что стати- ческий режим не существует.

Правила цели требуют от обучаемого вывести в ремонтное положение аварийный трансформатор и неисправный выключатель. Правила переключений контролируют при этом очередность производимых обучаемым коммутаций выключа- телей, разъединителей, заземлений и вторичных устройств. Если включен автоматический контроль режима, то он требует ввести в норму параметры режима. Для этого обучаемый должен восстановить транзит через подстанцию Западная на напряжении 500 кВ посредством включения под нагрузку линии ВЛ1 ГРЭС и секции шин 2ñø 500 2ñåê.

Если задание на вывод в ремонт секции шин 1ñø 500 2ñåê не отменено, обучаемый должен его выполнить в изменившихся в худшую сторону условиях.

Выводы

1. Центральной задачей в разработках тренажеров оперативных переключений является развитие программных средств, обеспечивающих проведе-

2004, ¹ 9 |

55 |

ние противоаварийных тренировок. Основными функциональными составляющими тренажеров являются модель электрических режимов и система правил автоматического контроля действий персонала, в том числе при утяжеленных и аварийных режимах.

2.В тренажере КОРВИН-3, разработанном во ВНИИЭ, технологические знания по переключе- ниям в электросетях формализованы для автоматического контроля операций обучаемых в виде правил-ограничений переключений, правил цели и правил противоаварийного управления.

3.Технологические правила делятся на коммутационные и режимные. Коммутационные правила определяют ограничения на операции или необходимые действия в зависимости от текущего состояния элементов электросети. Режимные правила определяют ограничения и необходимые действия в зависимости от значений параметров режима.

4.Коммутационные правила реализованы в тренажере КОРВИН-3 универсально (независимо от топологии схем энергообъектов) и конкретизируются при применении к любой заданной схеме автоматически. Режимные правила вводятся и редактируются при помощи специальных редакторов, доступных технологу-непрограммисту.

5.Для проведения противоаварийных тренировок в тренажере КОРВИН-3 имеются средства моделирования утяжеленных и аварийных режимов: редактор и имитатор сценариев неплановых событий, средства настройки вторичных устройств, функции моделирования аварийных последствий ошибок персонала.

6.Логика работы устройств РЗ и ПА описывается в тренажере КОРВИН-3 технологическими правилами противоаварийного управления, которые определяют также необходимые действия опе- ративно-диспетчерского персонала при отсутствии или отказе устройств РЗ и ПА.

7.Моделирование статического режима и неплановых ситуаций, автоматический контроль выполнения заданий и операций персонала в нормальных, утяжеленных и аварийных режимах – все это позволяет осуществлять на тренажере КОР- ВИН-3 широкий спектр тренировок по плановым

èпротивоаварийным переключениям для опера- тивно-диспетчерского персонала энергообъединений, энергосистем и ПЭС.

Список литературы

1.Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / Под общей ред. Руденко Ю. Н. и Семенова В. А. – М.: Изд-во МЭИ, 2000.

2.Будовский В. П., Пасторов В. М. Надежная работа оперативного персонала при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах. – Электрические станции, 2000, ¹ 10.

3.Кучеров Ю. Н. Разработка тренажеров для обучения персонала. – Электро, 2002, ¹ 4.

4.Поспелов Д. А. Ситуационное управление: теория и практика. М.: Наука, 1986.

5.Оценка противоаварийных тренировок оперативно-дис- петчерского персонала энергосистем / Дьяков А. Ф., Лесковец И. Е. Меркурьев Г. В., Щербаков А. Д. – Электри- ческие станции, 1997, ¹ 2.

6.Купершмидт Ю. Я., Любарский Ю. Я., Орнов В. Г. Принципы построения универсального программируемого тренажера оперативных переключений. – Электрические станции, 1982, ¹ 11.

7.Любарский Ю. Я. Интеллектуальные информационные системы. – М.: Наука, 1990.

8.Интеллектуальные системы для оперативного управле-

ния в энергообъединениях / Дьяков А. Ф., Любарский Ю. Я., Моржин Ю. И. и др. М.: Изд-во МЭИ, 1995.

9.Белобжеская Л. А., Головинский И. А., Любарский Ю. Я.

Интеллектуальные тренажеры оперативных переключе- ний. – Вестник ВНИИЭ-96. М.: ЭНАС, 1996.

10.Дьяков А. Ф., Моржин Ю. И., Рабинович М. А. Режимный тренажер “КАСКАД” для диспетчера энергосистем и энергообъединений. М.: Èçä-âî ÌÝÈ, 1996.

11.Головинский И. А., Куклев В. И. Универсальные тренажеры оперативных переключений. – Электрические станции, 2001, ¹ 11.

12.Головинский И. А. Новые возможности интеллектуальных тренажеров оперативных переключений. – Вестник электроэнергетики, 2002, ¹ 1.

13.Головинский И. А. Принципы построения тренажера оптимальных переключений. – Изв. АН. Энергетика, 2003, ¹ 6.

14.Головинский И. А. КОРВИН – тренажер оперативных переключений с расчетом потокораспределения. – Вестник ВНИИЭ-98. М.: ЭНАС, 1998.

15.Головинский И. А. Интеграция коммутационной и режимной моделей электрической сети в тренажере оперативных переключений. – Изв. АН. Энергетика, 2003, ¹ 4.

16.Головинский И. А. Коммутационная модель электросети как система автоматов. – Вестник ВНИИЭ-2003. М.: ЭНАС, 2003.

17.Головинский И. А., Тенихин А. В. Тренировки по восстановлению режима после аварии на тренажере оперативных переключений в ПЭС и РЭС. – Вестник ВНИИЭ2003. ЭНАС, 2003.

18.Моржин Ю. И. Разработка и исследование метода расчета установившихся режимов для задач анализа устойчивости энергосистем. Автореф. дисс. на соиск. степени канд. техн. наук. М., 1982.

56 |

2004, ¹ 9 |