- •ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА

- •Методические особенности обоснования вариантов обновления объектов электроэнергетики

- •ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

- •Результаты внедрения системы автоматического пуска котлов-утилизаторов блока ПГУ-450 ЗАО “Северо-Западная ТЭЦ”

- •Способы повышения надежности топочных экранов котлов

- •Ремонт барабана котла ТГМЕ-206, поврежденного сквозными трещинами, и оценка его работоспособности

- •ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

- •Способ автоматической ликвидации асинхронного режима

- •Применение статических компенсаторов для регулирования напряжения на подстанциях 330 и 500 кВ

- •Уравнительные токи при параллельной работе трансформаторов

- •ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ

- •Некоторые характеристики внутритрубных отложений в барабанных котлах высокого давления

- •ХРОНИКА

- •5-я Международная выставка “Ведомственные и корпоративные сети связи 2002”

- •ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ

- •Паротурбинные энергоблоки США (итоги 2001 г.)

Применение статических компенсаторов для регулирования напряжения на подстанциях 330 и 500 кВ

Дементьев Ю. А., èíæ., Кочкин В. И., доктор техн. наук, Идиатуллов Р. М., Папафанасопуло С. Г., Смирнов А. А., Смирнов С. Г., инженеры

РАО “ЕЭС России” – ВНИИЭ – МЭС Северо-Запада – ОДУ Северо-Запада – МЭС Востока

В настоящее время основными средствами компенсации реактивной мощности в электриче- ских сетях 110 – 750 кВ России являются:

нерегулируемые масляные шунтирующие реакторы (ШР) напряжением 110, 500, 750 кВ и мощностью трех фаз соответственно 100, 180 и 330 Мвар, как правило, устанавливаемые на линиях электропередачи и выполняющие несколько функций: компенсацию зарядной мощности незагруженных ВЛ, снижение коммутационных перенапряжений в линиях и гашение дуги в паузе ОАПВ. Однако ограниченный коммутационный ресурс выключателей ШР, а в некоторых случаях неоптимальная с точки зрения изменения напряжения коммутируемая ступень реактивной мощности снижают эффективность их применения при значительных в течение суток изменениях передаваемой по ВЛ активной мощности;

синхронные компенсаторы (СК) мощностью 50, 100 и 160 Мвар, подключаемые, как правило, к третичным обмоткам автотрансформаторов 220, 330 и 500 кВ. Значительное число находящихся в эксплуатации СК выработали ресурс и требуют замены. Установленные и эксплуатируемые десятки лет на подстанциях (ПС) системообразующих электрических сетей СК совместно с другими компенсирующими устройствами подтвердили способность к обеспечению оптимальных уровней напряжений в энергосистемах в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах работы. Однако наличие вращающихся элементов усложняет техническое обслуживание и ремонт СК в условиях ПС, а также снижает эффективность их применения из-за повышенных потерь мощности;

нерегулируемые конденсаторные батареи (КБ), чаще устанавливаемые у потребителей на низком напряжении. В энергосистемах КБ устанавливаются, как правило, в распределительных сетях 110 кВ, реже – в магистральных. При переменном суточном или недельном графике нагрузки возникает необходимость их частых коммутаций выключателями, что снижает надежность установки из-за ограниченного ресурса выключателей.

В настоящее время отечественной промышленностью осваивается производство более эффективных средств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях. В числе таких средств можно указать на статические тиристорные компенсаторы (СТК) с сухими реакторами на напряжение 10 – 35 кВ [1, 2], управляемые подмагничиванием [3] или другим путем [2] шунтирующие маслонаполненные реакторы (УШР).

Учитывая изложенное, можно сформулировать следующие предложения по применению новых видов компенсирующих устройств:

рекомендовать в качестве основной схему присоединения этих устройств на ПС 330 – 750 кВ, изображенную на рис. 1, т.е. СТК – к третичным обмоткам автотрансформаторов, а УШР – в начале отходящих линий при их длине свыше 300 км;

для замены устаревших и ненадежных синхронных компенсаторов целесообразно использовать СТК, которые за счет высокого быстродействия могут обеспечить решение нескольких задач, определяемых требованиями энергосистем: стабилизацию требуемых уровней напряжения, регулирование потоков реактивной мощности, увеличе- ние пропускной способности линий за счет повышения статической и динамической стойкости, компенсацию несимметрии напряжения;

замена нерегулируемых ШР на управляемые позволит совместно с СТК обеспечить оптимальным образом баланс реактивной мощности и необходимые уровни напряжения на шинах ПС в стационарных, аварийных и послеаварийных режимах. Кроме того, благодаря быстродействию УШР [2] оказывается возможным обеспечить гашение дуги в паузе ОАПВ линии и снижение перенапряжения.

Статический тиристорный компенсатор (ðèñ. 1) включает в себя конденсаторную батарею КБ и ти- ристорно-реакторную группу ТРГ (мощность этой группы изменяется фазовым управлением тиристорного ключа ТК). Диапазон регулирования СТК обеспечивается соответствующими мощностями КБ и ТРГ и их числом.

2003, ¹ 5 |

31 |

|

ÂË1 |

|

ÂË2 |

|

ÓØÐ1 |

|

ÓØÐ2 |

|

330 – 750 ê |

|

|

ÀÒ1 |

110 ê |

ÀÒ2 |

110 ê |

|

220 ê |

|

220 ê |

|

330 ê |

|

330 ê |

|

10 – 35 ê |

|

10 – 35 ê |

|

Ð |

|

Ð |

ÊÁ |

|

ÊÁ |

|

|

ÒÊ |

|

ÒÊ |

ÑÒÊ1 |

ÑÒÊ2 |

" A A4 ) (

Модульное построение СТК позволяет при необходимости осуществлять его поэтапный ввод. Это особенно важно для энергосистем, линии электропередачи которых загружены значительно ниже натуральной мощности, что является причи- ной существенных избытков зарядной мощности в них и, как следствие, повышенных напряжений (ОЭС Северо-Запада, Центра, Востока). В этих случаях от источников реактивной мощности требуется потребление реактивной мощности с ее регулированием в течение суток (как правило, утро – вечер) и недели (будни – выходные дни). Поэтому на этом этапе нагрузок достаточно в схеме СТК (рис. 1) иметь группы реакторов Р, коммутация которых осуществляется вакуумными выключателями [4]. Эти группы названы вакуумно-реакторны- ми группами (ВРГ). В дальнейшем по мере роста нагрузок линий и при необходимости передачи мощности выше натурального значения, особенно в послеаварийных режимах работы энергосистемы, ВРГ могут дополняться конденсаторными батареями и тиристорными вентилями до реализации полной схемы СТК.

Первый этап такого подхода осуществлен на ПС 330 кВ Новосокольники МЭС Северо-Запада и ПС 500 кВ Амурская МЭС Востока.

Подстанция 330 кВ Новосокольники находится примерно в середине транзита Псковская ГРЭС – Полоцк. Примыкающие к этому транзиту сети 330 кВ только на территории Псковской энергосистемы имеют протяженность не менее 250 км и генерируют не менее 100 Мвар реактивной мощности при загрузке их активной мощностью, как правило, существенно меньше натуральной. Транзит 330 кВ Псковская ГРЭС – ПС Новосокольники – ПС Полоцк образован двумя линиями 330 кВ

Ст. Русса |

|

|

|

||

Великорецкая |

|

146,7 êì |

Полоцк |

||

|

|

|

|||

|

|

330 ê |

|

330 ê |

|

AT1 |

AT2 |

AT1 |

AT2 |

||

|

|||||

Uã1 |

|

|

P1 |

P2 |

|

10 ê |

10 ê |

|

|||

110 ê |

|

110 ê |

|||

ØÐ1 |

|

|

|

xc |

|

Uã2 |

|

Uñ |

|||

|

|

||||

Псковская ГРЭС |

ПС Новосокольники |

||||

|

|

à) |

|

|

|

|

|

На ПС Хабаровская |

|||

|

|

ÂË-500 600 êì |

|||

P3 |

|

|

P2 |

|

|

220 ê |

|

500 ê |

|

220 ê |

|

|

|

|

|||

AT2 |

P1 |

AT1 |

10 ê |

||

10 ê |

|

|

|||

ÐÊ1 |

ÐÊ2 |

|

|

ÐÊ1 ÐÊ2 |

|

На Зейскую ГЭС

ÂË-500 356,7 êì

á)

$ & , ! ! " A

( B , 8

(ðèñ. 2, à ). Первая из них, ВЛ Псковская ГРЭС – Новосокольники, так называемая, “компактная линия” (линия повышенной натуральной мощности), имеет длину 146,7 км и зарядную мощность 102 Мвар, в 1,5 раза большую, чем обычная линия 330 кВ такой же длины. Вторая ВЛ – от Новосокольников до Полоцка – обычная линия длиной 160 км и зарядной мощностью 80 Мвар (при номинальном напряжении 330 кВ). Суммарные избытки зарядной мощности в сети 330 кВ региона достигают не менее 300 Мвар, особенно напряженное положение складывается в летние месяцы.

Как показали расчеты, для компенсации избыточной зарядной мощности сети 330 кВ в этом регионе необходимо не менее 200 – 250 Мвар средств компенсации, для чего был установлен реактор 100 Мвар на напряжении 110 кВ на Псковской ГРЭС. В дополнение к реактору на Псковской ГРЭС было предложено установить сухие компенсирующие реакторы Ð1, Ð2 (2 30 = 60 Мвар) на ПС Новосокольники.

Подстанция Новосокольники имеет два автотрансформатора типа АТДЦТН-125000/330/110/10 с номинальными напряжениями соответственно 330, 115 и 10,5 кВ и 50%-ной по мощности обмоткой НН. Ток трехфазного КЗ на шинах 330 кВ составляет 5,9 кА. Передаваемая по линии Псковская ГРЭС – Новосокольники мощность (при натуральном значении 550 – 580 МВт) изменяется, как правило, в пределах 50 – 250 МВт, по линии Новосокольники – Полоцк при натуральной мощности 370 МВт в пределах 50 – 100 МВт, а сум-

32 |

2003, ¹ 5 |

марная загрузка двух АТ составляет 150 МВт. К обмоткам низкого напряжения автотрансформаторов потребители не подключены.

Подключение реакторов мощностью 30 Мвар к третичным обмоткам приводит к дополнительной загрузке АТ не более чем на 3% его номинальной мощности. До включения реакторов напряжение на шинах 330 кВ ПС Новосокольники, Псковской ГРЭС достигало 362 – 365 кВ. Для поддержания напряжения даже в этих пределах генераторы Псковской ГРЭС работали в режиме потребления реактивной мощности, что приводило к преждевременному их износу и снижало надежность работы. В особенно тяжелых режимах (ремонт одного из двух генераторов Псковской ГРЭС) для поддержания напряжения в допустимых пределах требовалось отключать в резерв одну из линий 330 кВ. С вводом в 2002 г. линии 330 кВ Псковская ГРЭС – Старая Русса избытки зарядной мощности должны были возрасти, а условия регулирования напряжения ухудшиться.

В соответствии с выполненным институтом Севзапэнергосетьпроект проектом в декабре 2000 г. на ПС Новосокольники были смонтированы две группы сухих компенсирующих реакторов типа РКОС-9900/11, изготовленных НПЦ “Энер- ком-Сервис” при участии ВНИИЭ. После проведения персоналом Новгородского предприятия МЭС сетевых испытаний по программе, согласованной ОДУ Северо-Запада, МЭС Северо-Запада и Псковэнерго, реакторы были включены в постоянную работу. Это позволило уменьшить нескомпенсированные избытки зарядной мощности на 60 Мвар, улучшить режим работы и регулирования напряжения генераторов Псковской ГРЭС и обеспечить поддержание напряжения в сети не выше максимально допустимых значений.

Выполненные по инициативе Департамента электрических сетей РАО “ЕЭС России” сетевые испытания показали:

включение или отключение одной группы реакторов приводит к изменению напряжения на шинах 330 кВ ПС Новосокольники до 1,1% (3,9 кВ), на шинах 110 кВ до 1,8% (2,1 кВ), на шинах 10 кВ до практически номинального значения 10,5 кВ вместо 11,4 кВ без реакторов;

включение или отключение двух групп реакторов удваивает эффект до 7,8 кВ на шинах 330 кВ;

эффективность регулирования напряжения на шинах 330 кВ возрастает на 30% при соответствующей координации положения устройств РПН АТ. При этом достигается полное (до 60 Мвар двумя группами реакторов) потребление реактивной мощности из сети 330 кВ, не менее 60% этой мощности загружает генераторы Псковской ГРЭС. Это следует также из ðèñ. 2, à, когда с помощью РПН напряжение на стороне СН АТ выставляется равным напряжению Uc 110 кВ, что обеспечит нуле-

Номинальная мощность, Мвар |

9,9 |

|

Номинальное напряжение, кВ |

11 |

|

Номинальный ток, А |

900 |

|

Наибольшее рабочее напряжение, кВ |

12 |

|

Наибольший рабочий ток, А |

980 |

|

Наибольшая длительная мощность, |

11,7 |

|

Ìâàð |

||

|

||

Ток термической стойкости в тече- |

1960 |

|

íèå 3 ñ, À |

||

|

||

Ток динамической стойкости, А |

5500 |

|

Минимальные потери (согласовыва- |

|

|

вой переток реактивной мощности между АТ и се- |

||

òüþ 110 êÂ; |

|

|

при включенных реакторах Ð1 è Ð2 íà ÏÑ Íî- |

||

восокольники и ØÐ1 на ПС Псковской ГРЭС обеспечивается режим работы турбогенераторов ГРЭС по реактивной мощности, близкий к нулевому значению (ночью прием до 10 – 15 Мвар, днем выдача 10 – 12 Мвар), а напряжение на шинах 330 кВ не поднимается выше 355 кВ при допустимом 363 кВ;

применение двух групп реакторов обеспечивает ступенчатость регулирования напряжения с достаточно малой дискретностью (0, 30, 60 Мвар), что совместно с генераторами Псковской ГРЭС делает возможным плавное регулирование потоков реактивной мощности и поддержание стабильного напряжения при достаточно глубоких изменениях загрузки сети по активной мощности;

достижение проектной эффективности нового типа реакторов РКОС-9900/10, подключаемых к обмотке НН автотрансформаторов.

Íà ðèñ. 3 показана установленная на ПС трехфазная группа сухих реакторов. В соответствии с ТУ 16-ИАВК.435642.003ТУ “Реакторы компенсирующие однофазные с естественным воздушным охлаждением РКОС”, согласованные РАО “ЕЭС России” 8/IV 1996 г., фаза реактора имеет параметры, приведенные далее.

ются с заказчиком), кВт |

31,5 |

||

|

|

||

Класс нагревостойкости изоляции |

F (155°Ñ) |

||

обмотки |

|||

|

|

||

Температурный диапазон окружаю- |

60 |

40 |

|

щей среды для УХЛ1, °С |

|||

|

|

||

|

|

|

|

Обмотка реактора изготавливается из специального теплостойкого провода с изоляцией из кремнийорганической резины и жилой, скрученной из алюминиевых эмалированных проводов, в соответствии с ТУ 16.К80.02-88.

Подключение реакторов выполнено через вакуумные выключатели типа ВБКЭ-10 производства АО “НТЭАЗ” с коммутационным ресурсом 20 000 включений – отключений до первого ремонта, что при двух-, трехразовых циклах в сутки составит по времени примерно 10 лет (в течение срока эксплуатации за 20 мес выполнено 32 коммутации).

Монтаж и эксплуатация реакторов показали:

2003, ¹ 5 |

33 |

' ( B ,

установка РКОС проводится с минимальным объемом трудовых, финансовых и временных затрат. Пофазный монтаж реакторов при их массе около 3 т, диаметре 2,2 м и высоте 2,2 м с изоляторами выполнен на бетонных стойках на высоте 2,5 м без установки ограждений;

отсутствует вспомогательное хозяйство, свойственное масляным реакторам (маслосборные сооружения, система охлаждения, система пожаротушения и т.д.);

конструкция реакторов является малообслуживаемой;

потери ХХ (при отключенном положении реакторов) равны нулю;

удельная стоимость РКОС с выключателями составила 5 дол. США на 1 квар установленной мощности. Экономия по сравнению с применением нерегулируемых масляных реакторов 330 кВ имеет место за счет значительно более дешевого коммутационного оборудования, отсутствия вспомогательного хозяйства и небольшого объема строительно-монтажных работ, выполняемых в короткие сроки. Кроме того, обеспечивая функции регулирования реактивной мощности, вакуумнореакторные группы более чем в 2 раза дешевле управляемых шунтирующих реакторов с учетом общих капиталовложений.

Неоспоримым преимуществом сухих реакторов может оказаться достаточно простая возможность их переноса на другой объект при кардинальном изменении со временем положения с потреблением реактивной мощности в регионе (рост потребления и загрузка сети и т.п.).

Положительные результаты проектных и стро- ительно-монтажных работ, сетевых испытаний и эксплуатации позволили создать программу дальнейшего внедрения ВРГ на ПС 330 кВ МЭС Севе- ро-Запада. Первоочередные из них: подстанции Старорусская, Великорецкая, возможно, Окуловская, Кингисепп, Сясь и подстанции 330 кВ транзита Карелия – Кола при вводе вторых цепей по транзиту.

В декабре 2001 г. на ПС 500 кВ Амурская МЭС Востока включены в работу 4 ВРГ. ПС 500 кВ Амурская связана с Зейской ГЭС и ПС 500 кВ Хабаровская линиями длиной 356,7 км и 600 км (ðèñ. 2, á), зарядная мощность которых около 850 Мвар. Установленная мощность реакторов при напряжении 525 кВ 3 180 + 4 30 = 660 Мвар (Ð1, Ð2, Ð3, ÐÊ1, ÐÊ2 ) и компенсирует около 80% зарядной мощности линий.

При общей длине линии между ПС Хабаровская и Зейской ГЭС, равной 850 км, напряжение на ПС Амурская, находящейся между ними, при отсутствии реакторов с достаточной точностью определится как

U A U 1 cos |

|

cos |

|

, |

(1) |

|

|

||||

2 |

2 |

|

|

||

ãäå U1 – напряжение в начале – конце линии; – угол передачи; – волновая длина линии ( = 51° при длине 850 км), а передаваемая мощность

P = Píàò sin /sin , |

(2) |

ãäå Ðíàò = 960 МВт – натуральная мощность ВЛ при U = 525 кВ. Значения UA/U1 в зависимости от

угла приведены далее.

|

P, ÌÂò |

UA/U1 |

0 |

0 |

1,11 |

23° |

480 |

1,08 |

51° |

960 |

1,00 |

|

|

|

Откуда следует, что при напряжении 525 кВ в начале линии на ПС Амурская при отсутствии реакторов напряжение может достигать 583 кВ. Полная компенсация зарядной мощности всей линии с помощью реакторов в режиме ХХ ( = 0, Ð = 0) выравнивает напряжение в начале и середине линии.

Кроме того, на ПС Амурская имеются два автотрансформатора ÀÒ1 è ÀÒ2 типа 3хАОДЦТН167000/500/220 с номиíальными напряжениями обмоток 500/

3, 230/

3, 230/

3 и 11 кВ, номинальная мощность фазы третичной обмотки 50 МВ А. На стороне СН имеется РПН в линии 12% (6 ступеней по 2%). Максимальное напряжение на шинах 500 кВ не более 535 кВ, что выше допустимого напряжения, равного 525 кВ. Расчетный ток трехфазного КЗ на шинах 500 кВ – 4 кА без учета Бурейской ГЭС и 5,4 кА с ее учетом.

3 и 11 кВ, номинальная мощность фазы третичной обмотки 50 МВ А. На стороне СН имеется РПН в линии 12% (6 ступеней по 2%). Максимальное напряжение на шинах 500 кВ не более 535 кВ, что выше допустимого напряжения, равного 525 кВ. Расчетный ток трехфазного КЗ на шинах 500 кВ – 4 кА без учета Бурейской ГЭС и 5,4 кА с ее учетом.

Коммутация четырех групп сухих реакторов ÐÊ1 è ÐÊ2 осуществляется вакуумными выключа- телями типа ВВЭ-М-10-31,5/3150. Наличие реакторов позволило создать на стороне НН АТ две системы шин собственных нужд с четырьмя отходящими фидерами на каждой системе шин. Для ограничения токов КЗ на стороне НН автотрансформаторов используются по два комплекта токоограничивающих реакторов РБНГ-10-2500-0,35 У1.

34 |

2003, ¹ 5 |

Регулирование напряжения на шинах 500 кВ производится путем коммутации (включения и отключения) на шинах 11 кВ автотрансформаторов ÀÒ1 è ÀÒ2 четырех трехфазных групп реакторов. Управление выключателями производится вруч- ную дежурным персоналом ПС по указанию диспетчера ОДУ или с помощью системы регулирования. Система регулирования содержит автомати- ческий регулятор напряжения (АРН), управляющий включением и отключением реакторных групп в функции отклонения напряжения на шинах 500 кВ от уставки, и два автоматических регулятора (АРРМ), управляющих РПН ÀÒ1 è ÀÒ2 с целью ограничения перетока реактивной мощности.

В соответствии с программой, согласованной ОДУ Востока и Амурэнерго, персонал МЭС Востока провел 21 мая 2002 г. эксплуатационные испытания компенсирующих реакторов РКОС 4 9900/10 кВ на ПС Амурская. В процессе испытаний измерялись реактивные мощности групп реакторов при их различных комбинациях, напряжения на шинах 500, 220 и 11 кВ, загрузки линий и АТ. Передаваемые по ВЛ активные мощности не превышали 50% натурального значения, а загрузка АТ не превышала 25% номинальной мощности. При включенных Ð1 – Ð3 и различных комбинациях РКОС напряжение на шинах 500 кВ находилось в пределах 506 – 513 кВ, а на шинах 220 кВ в пределах 237 – 241 кВ. Включение и отключение одной группы РКОС (30 МВ А) приводят к изменению напряжения на шинах 500 кВ на 3 кВ и на 220 кВ – на 1 кВ.

Далее для сравнения приведены результаты измерений напряжений для двух граничных случаев:

¹1, когда реакторы 500 кВ Ð1 – Ð3 включены,

àâñå ÐÊ1 – ÐÊ2 отключены;

¹2, когда Ð1 отключен, а Ð2, Ð3 è âñå ÐÊ1 – ÐÊ2 включены.

|

¹ 1 |

¹ 2 |

S, Ìâàð |

3 167 |

2 170 |

|

|

4 28 |

UÂÍ, ê |

515 |

522 |

UÑÍ, ê |

242 |

241 |

UÍÍ, ê |

11,5 |

10,3 |

Из анализа полученных результатов следует: замена ШР 500 кВ, 180 Мвар (например, при

выводе в ремонт) на РКОС 4 30 = 120 Мвар, подключенные к обмоткам НН АТ, приводит к некоторому увеличению напряжения на шинах 500 кВ с одновременным улучшением уровней напряжений на шинах СН и НН. При увеличении мощности РКОС со 120 Мвар до 180 Мвар (6 30 Мвар) напряжения на соответствующих шинах составят 516, 239 и 10 кВ, что характеризует более высокую эффективность подключения РКОС к обмоткам

( 8

НН АТ по сравнению с подключением ШР к шинам 500 кВ;

ступень в 30 Мвар, изменяя напряжение на шинах 500 кВ на 0,6%, вполне достаточна для регулирования напряжения.

Проведенный МЭС Востока сравнительный анализ потребления электрической энергии за счет потерь реакторами РКОС 10 кВ и РОДЦ 500 кВ показал примерно равное удельное потребление. На ðèñ. 4 показан внешний вид установки группы сухих реакторов на ПС 500 кВ Амурская.

Выводы

1.Подключение источников реактивной мощности к третичной обмотке автотрансформаторов оптимальным образом влияет на уровни напряжений на шинах ВН, СН и НН.

2.Применение в качестве источников реактивной мощности статических тиристорных компенсаторов позволяет осуществить их поэтапный ввод с учетом увеличения нагрузок электрических сетей.

3.В слабозагруженных электрических сетях на первом этапе предлагается использовать сухие компенсирующие реакторы, коммутируемые вакуумными выключателями, которые в последующем по мере роста нагрузок могут быть дополнены до схемы СТК конденсаторными батареями и тиристорными вентилями.

4.Подключение реакторной нагрузки к обмоткам НН АТ дает возможность применить вакуумные выключатели с большим коммутационным ресурсом для суточного ведения режима по реактивной мощности путем ее ступенчатого изменения.

5.Проведенные испытания сухих реакторов на

ПС 330 кВ Новосокольники (2 30 Мвар) МЭС Се- веро-Запада и ПС 500 кВ Амурская (4 30 Мвар) МЭС Востока показали их высокую эффективность при меньших финансовых затратах по срав-

2003, ¹ 5 |

35 |

нению с использованием традиционных компен- |

2. |

Кочкин В. И. Управляемые шунтирующие реакторы для ли- |

сирующих устройств. |

|

ний электропередачи высокого напряжения. – Энергетик, |

|

1999, ¹ 5. |

|

|

|

|

|

3. |

Результаты эксплуатации управляемого подмагничивани- |

Список литературы |

|

ем трехфазного шунтирующего реактора / Брянцев А. М., |

|

|

Долгополов А. Г., Лурье А. И. и др. – Электрические стан- |

1. Кочкин В. И., Обязуев А. П., Фокин В. К. Статические тири- |

|

öèè, 2001, ¹ 12. |

сторные компенсаторы для электрических сетей высокого |

4. |

Свидетельство Роспатента 17381. Управляемое компенси- |

и сверхвысокого напряжения. – Электрические станции, |

|

рующее устройство/ РАО “ЕЭС России”, ОАО ВНИИЭ, |

1993, ¹ 11. |

|

НПЦ “Энерком-Сервис”, 2001. |

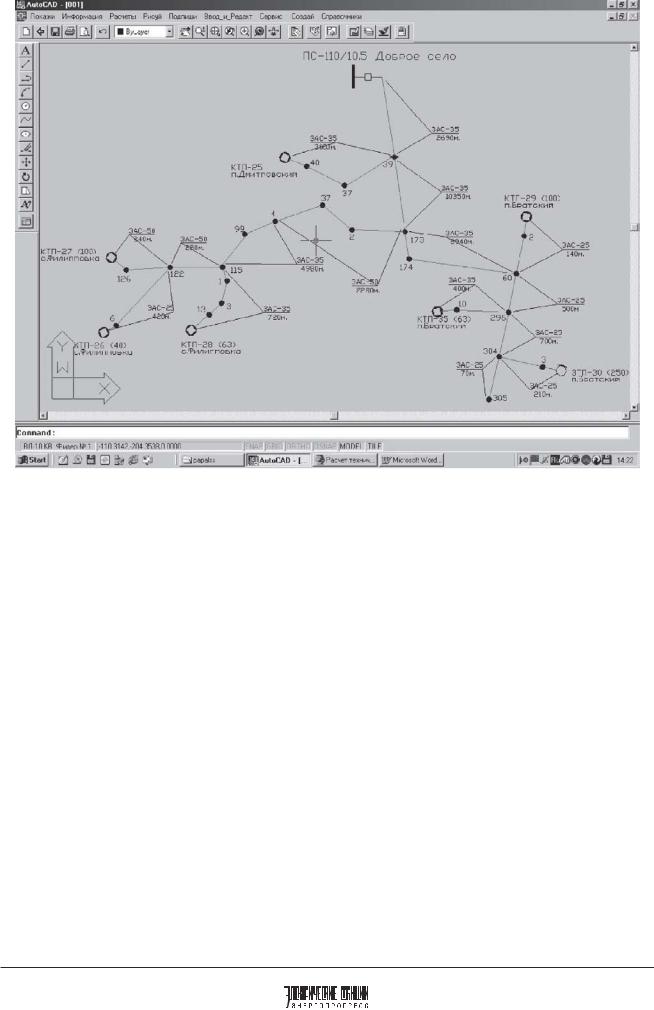

Информационно-графическая система для управления развитием и эксплуатацией сетей 0,38 – 10 кВ

Воротницкий В. Э., доктор техн. наук, Заслонов С. В., Лысюк С. С., инженеры

ОАО ВНИИЭ – Гродненские электрические сети, Белоруссия

Автоматизация процесса паспортизации оборудования и создания баз данных по схемам электри- ческих сетей 0,38 – 10 кВ и их параметрам позволяет создать информационную основу для решения целого ряда взаимосвязанных задач, для которых нужны эти данные. О необходимости комплексного подхода и основных требованиях к созданию и развитию автоматизированных баз данных (АБД) и систем управления (АСУ) ПЭС и РЭС достаточно подробно сказано в [1, 2]. Там же рассмотрены организационная и функциональная структуры интегрированных АСУ ПЭС и РЭС, основные этапы их развития. Накоплен определенный опыт создания таких интегрированных систем управления в России, Республике Беларусь, других странах СНГ и дальнего зарубежья. Этот опыт был рассмотрен и обсужден на проводимых ОАО ВНИИЭ в 1998 – 2001 гг. научно-техниче- ских семинарах по применению новых информационных технологий в распределительных электрических сетях.

Анализ этого опыта показывает, что к настоящему времени сложились два основных направления по созданию информационных систем в электрических сетях:

геоинформационные системы (ГИС); информационно-графические системы (ИГС). Первое направление (ГИС) развивается на

основе использования профессиональных и широко распространенных (в основном за рубежами СНГ) программных комплексов типа MapInfo, ArcInfo, Intergraph и др.

Главная отличительная особенность ГИС состоит в том, что они позволяют осуществлять паспортизацию оборудования электрических сетей с привязкой их схем к профессиональным электронным географическим картам различного масшта-

ба, выполнять различные пространственные запросы к созданным геоинформационным базам данных типа:

как проехать из точки А в точку В карты в крат- чайшее время?

каково расстояние между этими точками? и т.д. Имеется много отечественных ГИС, которые уже используются в электроэнергетике. Появляются ГИС, специально предназначенные для использования в инженерных коммуникациях: трубо-

проводах, электрических и тепловых сетях и др. Второе направление (создание ИГС в электри-

ческих сетях) развивается на основе профессиональных информационно-графических комплексов типа Visio, AutoCAD [3].

Геоинформационные системы электрической сети значительно дороже ИГС, поэтому условно можно считать ИГС одним из первых этапов перехода от традиционной (бумажной) инвентаризации оборудования электрических сетей к применению полномасштабной ГИС. Хотя не исключено, что для некоторых электрических сетей может вполне оказаться достаточным и применение только ИГС.

Цель настоящей статьи – проиллюстрировать возможность использования стандартного программного обеспечения AutoCAD для создания ИГС распределительной электрической сети 0,38 – 10 кВ и для решения на ее основе целого комплекса весьма важных эксплуатационных задач ПЭС, РЭС и энергосбыта.

Структура ИГС. Структура базы данных ИГС и наличие в ней топологии электрической сети делает ее главным интегрирующим звеном для подсистем и задач, решаемых на уровне ПЭС и РЭС. Связь ИГС с подсистемами “Сбыт электроэнергии”, “Учет основных фондов”, АСКУЭ и АСДУ

36 |

2003, ¹ 5 |

осуществляется посредством организации связи базы данных ИГС с базами соответствующих подсистем. Данные этих подсистем привязываются к узлам и ветвям графа сети.

Связь с информацией АСДУ осуществляется путем указания принадлежности телеизмерений и телесигналов узлам и ветвям графа, связь с АСКУЭ

– принадлежности точек учета к узлам сети. Связь с подсистемой “Сбыт электроэнергии” – путем указания принадлежности лицевых счетов бытовых потребителей и номеров точек учета промышленных потребителей к узлам сети. Связь базы данных ИГС с подсистемами “Учет основных фондов” и “Учет кадров” организована через инвентарные и табельные номера.

Математическая модель электрической сети (вершины и ребра) связана с паспортными данными элементов сети и таблицами замеров. Это позволяет автоматически формировать исходные данные для электротехнических расчетов нормального режима сети, что значительно облегчает работу инженера по режимам и оперативного персонала.

Вычерчивая оперативные схемы центров питания (трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 0,38 – 10 кВ), поопорные схемы ВЛ, схемы КЛ 0,38 и 10(6) кВ, персонал вводит в базу данных паспортные данные элементов сети. В процессе вычерчивания схем в базе данных автоматически формируются их математические модели (подграфы). При выполнении определенных правил подграфы связываются между собой и образуют общий граф сети от шин подстанций, питающих фидеры 6(10) кВ, до потребителей 0,38 кВ (вводов в здания).

Граф сети отражает ее топологию и состоит из вершин (узлов) – шин центров питания, опор ВЛ и кабельных муфт – и ребер (ветвей) – пролетов ВЛ, кабельных участков, коммутационных аппаратов и трансформаторов.

Информационно-графическая система дает возможность персоналу вести и хранить ретроспективу переключений коммутационных аппаратов, что делает модель сети динамической и позволяет отслеживать изменения ее топологии во времени. В этом случае при наличии связи с АСКУЭ, АСДУ с подсистемой “Сбыт электроэнергии” появляется реальная возможность автоматизации расчетов баланса мощности и энергии по элементам сети и определения очагов коммерческих потерь.

Графические компоненты ИГС. Информаци- онно-графическая система разработана на базе графического редактора AutoCAD.14. Графиче- ские компоненты (схемы) условно подразделяются на основные и вторичные.

Основные схемы – это схемы, при прорисовке которых формируются паспорта элементов сети и автоматически создаются математические модели

(подграфы). В ИГС принято условие, что первич- ной является схема, поэтому паспорта элементов в базе данных создаются только при их прорисовке на основной схеме и удаляются при удалении изображения на схеме. Паспорта наиболее массовых элементов сети (опор ВЛ, подкосов, заземлений и др.) создаются в базе данных автоматически при их появлении на схеме.

К основным схемам относятся:

оперативные схемы центров питания – для секций шин, трансформаторов и коммутационных аппаратов;

поопорные схемы ВЛ 0,38 и 6(10) кВ без привязки к местности – для опор и их элементов, пролетов, линейных коммутационных аппаратов, разрядников, пересечений;

схемы кабельных сетей 0,38 и 6(10) кВ – для кабельных линий и муфт.

Вторичные схемы – это схемы, к элементам которых привязываются паспорта, созданные на основных схемах и хранящиеся в базе данных. Удаление элементов с вторичных схем не влечет удаление их паспортов из базы данных.

К вторичным схемам относятся:

схемы электрических соединений центров питания: подстанций 35 кВ и выше, ТП и РП 6(10) кВ, вводных устройств и ящиков 0,38 кВ;

воздушные и кабельные городские сети на растровых планшетах масштаба 1:500 и на плане города;

подстанции, воздушные линии 6(10) кВ, их ТП (РП) и линейные коммутационные аппараты на растровой карте масштаба 1:50000.

Информационно-графическая система обеспе- чивает работу с растровыми картами местности различных масштабов, что по своим функциям приближает ее к возможностям геоинформационных систем.

Состав и структура базы данных ИГС. База данных ИГС разработана с использованием СУБД InterBase 6.0 и состоит из таблиц, которые условно можно разделить на следующие группы:

организационные и территориальные данные; нормативно-справочная информация; паспорта центров питания и их элементов; паспорта фидеров и их элементов; режимные характеристики и замеры; информационно-графические связи.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе ИГС. Информационно-графическая система и решаемые на ее основе задачи могут использоваться как инструмент для различных категорий персонала при выполнении своих функциональных обязанностей (ðèñ. 1).

АРМ техника и эскизировщика: вычерчивание и корректировка поопорных схем ВЛ 0,38 – 10 кВ, схем электрических соединений ТП (РП) и вводных устройств 0,38 кВ, трасс электрических сетей

2003, ¹ 5 |

37 |

,

|

|

0,38 – 10 ê» |

|

Учет аварийных |

Ведение графической |

||

отключений |

документации (схем) |

||

Анализ надежности |

Ведение паспортов |

||

сетей и поврежда- |

|||

|

оборудования и |

||

емости элементов |

|

||

|

элементов сети |

||

|

|

||

Планирование и учет |

|

Раcчет режимов |

|

ремонтно-эксплуата- |

|

сетей 6 – 10 кВ |

|

ционных работ |

|

|

|

|

Расчет режимов |

||

Статистические и |

сетей 0,38 кВ |

||

ведомственные |

|

|

|

отчеты |

Расчет технических |

||

|

|||

|

потерь в электрических |

||

|

|

cåòÿõ 0,38 – 10 ê |

|

9 + & + " 1 ) %, " "

на растровых изображениях местности различного масштаба. Формирование баз паспортных данных.

АРМ инженера ПТО и служб распредсетей: ведение технической документации, подготовка справок и отчетов, составление планов ремонтноэксплуатационных работ, согласование раскопок вблизи кабельных трасс, проведение расчетов при выдаче техусловий на подключение потребителей и др.

Связь базы данных ИГС и подсистемы “Учет основных фондов” значительно облегчает процедуру ежегодной инвентаризации электрических сетей. Наличие схем электрических сетей на рас-

тровом изображении местности облегчает определение характера местности в местах повреждений, помогает ориентироваться при обходах ВЛ и позволяет определять расстояния и длины объектов.

АРМ инженера по режимам: расчеты режимов сетей 0,38 и 6 – 10 кВ как пофидерные, так и рас- четы всей сети 6 – 10 кВ с элементами оптимизации по критерию минимума потерь электроэнергии; ведение режимной информации (результаты системных замеров токов и напряжений, сопротивления системы на шинах подстанций и др.).

АРМ дежурного диспетчера. Диспетчер РЭС и ПЭС использует ИГС для оперативного получения

38 |

2003, ¹ 5 |

справочной информации (схем и паспортов оборудования), необходимой для выполнения своих функций. Используя систему, дежурный диспет- чер должен иметь возможность проводить расче- ты как текущего режима, так и планируемого или аварийного режима по критериям пропускной способности ВЛ и согласованной работы релейных защит.

На основе базы данных ИГС могут решаться задачи учета аварийных отключений и анализа надежности элементов сети, ведения журналов аварийных отключений в сети 6 – 10 кВ, поврежденных кабельных линий и др.

Для ведения ретроспективы событий дежурный диспетчер должен фиксировать изменения положений коммутационных аппаратов на схемах ИГС, при этом он обязан указывать дату и время отключения (включения). Используя эту информацию, можно получать конфигурацию (топологию) сети на любой момент времени. Наличие такой информации является необходимым условием для расчета балансов электроэнергии по фидерам 6 – 10 кВ.

АРМ персонала по сбыту электроэнергии. Наличие в базе ИГС топологии сети и ее связь с базами подсистемы “Сбыт электроэнергии”, АСКУЭ и АСДУ дают широкие возможности эффективного ее использования персоналом по сбыту электроэнергии, для решения следующих задач:

1.Инвентаризация абонентов. Заключается в проверке законности подключения абонентов к сети. На схемах сети 0,38 кВ, нарисованных техником, контролер отдела сбыта рисует ответвления к вводам и “подвязывает” к ним номера лицевых счетов (для бытовых потребителей) или точек учета (для промышленных потребителей), имеющихся в базе данных подсистемы сбыта.

При обходах потребителей контролер на месте сравнивает фактическое наличие вводов и наличие их на схеме. Если существующее ответвление к вводу отсутствует на схеме, оно не имеет связи с базой данных подсистемы “Сбыт электроэнергии”, следовательно, подключено незаконно. Если прорисовка ответвлений к вводам относится к функциям техника, то контролер сбыта должен помечать на схеме те вводы, которые он подвязал к базе данных.

Инвентаризацию абонентов таким образом можно осуществлять при условии работы ИГС и подсистемы “Сбыт электроэнергии” в одной вы- числительной сети.

2.Расчет технических потерь электроэнергии. Использование ИГС и расчетных программ позволяет производить расчеты норматива потерь электроэнергии при сравнительно небольших затратах на подготовку информации.

Наличие ретроспективы переключений коммутационных аппаратов сети 6 – 10 кВ и информации о нагрузках дает возможность рассчитывать

фактические потери с учетом динамики электри- ческой сети (изменениям сети в связи с аварийными отключениями и плановыми переключениями).

3.Расчет баланса электроэнергии по фидерам 6 – 10 кВ и ТП. Данная задача решается при нали- чии счетчиков электроэнергии, подключенных к АСКУЭ, и связи ее базы с подсистемой “Сбыт электроэнергии”. Баланс составляется на основе информации об электроэнергии, отпущенной с шин подстанции (головной участок фидера) или с шин ТП, значениях технических потерь, рассчитанных совместно в сетях 6(10) и 0,38 кВ с учетом фактических режимов сети и энергии, отпущенной потребителям, запитанным от этого фидера (ТП).

Основная сложность составления такого баланса заключается в неодновременности снятия показаний счетчиков у потребителя. Месячный баланс будет заведомо недостоверным, но баланс, выполненный с нарастающим итогом, может достаточно четко указать тенденцию, т.е. является информацией для определения фидеров и ТП с наибольшими коммерческими потерями.

4.Анализ работы счетчиков электроэнергии.

При наличии на отходящих от ПС фидерах 6 – 10 кВ счетчиков электроэнергии, подключенных к АСКУЭ, и ретроспективы телеинформации АСДУ (токи и напряжения) появляется возможность сравнить значения пропущенной электроэнергии, зафиксированной этими системами. При значительном их различии можно подвергнуть сомнению правильность работы счетчика или датчи- ков тока и напряжения, подключенных к телемеханике.

Пример процедуры стыковки функциональной задачи (программы) c ИГС. Процедуру стыковки функциональной программы к ИГС рассмотрим на примере уже реализованной интеграции ИГС “Азимут” с программным комплексом РТП 3, разработанным ОАО ВНИИЭ [4, 5], позволяющим решать следующие задачи:

расчет установившихся режимов в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35 и 110 кВ по ступеням напряжения и расчет установившихся режимов в электрической сети нескольких номинальных напряжений;

расчет технических потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых электрических сетях 0,38 – 110 кВ по ступеням напряжения;

расчет допустимых и фактических небалансов электроэнергии в сети 6(10) кВ с привязкой абонентов к трансформаторным подстанциям 6(10)/0,4 кВ; совместный расчет технических потерь мощ-

ности и электроэнергии в сетях 0,38 и 6(10) кВ; оценку последствий оперативных переключе-

ний в ремонтных и послеаварийных режимах; расчет двухфазных и трехфазных токов корот-

кого замыкания.

Все расчеты по программному комплексу РТП выполняются с использованием расчетной схемы.

2003, ¹ 5 |

39 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÀÑ-35 |

|

Фидер 1 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÀÑ |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

135 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

130 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

150 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

п. Димитровский |

|

|

675 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 ê·À |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30Ò |

|

|

|

|

1573 |

ÀÑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

) |

|

39 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-35 |

( – |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÀÑ |

Ð-11 |

|

ÀÑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2800 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

37 |

|

- |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( |

Ð-12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1950 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

37 |

|

|

|

1850 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

114 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

52 |

|

|

|

2000 |

ÀÑ |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

36 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

65 |

960 |

|

|

|

- |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

840 |

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35 |

960 |

|

|

|

|

|

140 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

21 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

85 |

ÀÑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1260 |

|

|

|

|

|

|

2550 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÀÑ |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

99 |

|

900 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

120050 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

P-13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

173 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

120 |

|

|

|

2 |

( – ) |

60 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

75 |

P-14 |

|

||||

|

|

|

|

|

101 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

199 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( – ) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

900 |

|

|

|

|

|

|

|

|

174 |

1620 |

||

с. Филипповка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1930 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

100 ê·À |

|

|

122 |

-50 |

|

115 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Ñåëî 27 |

|

|

ÀÑ |

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

280 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

240 |

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

126 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

25 |

|

|

|

|

160 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

ÀÑ |

- |

180 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

3 |

|

|

35 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

-25 |

|

|

AC |

- |

540 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

6 |

ÀÑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

240 |

|

|

|

|

|

13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26 |

|

|

|

|

28 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 ê·À |

63 ê·À |

|

ÌÒÌ |

||

ÌÒÔ |

||

|

220 ÀÑ-35

2000

|

|

|

|

|

100 ê·À |

|||

|

|

|

|

|

|

ÌÒÔ 29 |

||

|

|

|

|

|

|

|

25 |

2 |

245 |

257 |

289 P-15 |

|

140 |

||||

|

- |

|||||||

850 |

2400 |

|

( – ) |

|

ÀÑ |

|

||

|

|

60 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

25 |

500 |

|

|

35 |

|

ÀÑ-35 |

|

- |

|

||

|

10 |

|

ÀÑ |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

63 ê·À |

400 |

|

70 |

296 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

30Ò |

|

|

297 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

25 |

630 |

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

250 ê·À |

|

|

п. Братский |

|

ÀÑ |

|

||||

|

304 |

ÀÑ-25 |

Ñåëî |

|||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

25 |

|

210 |

30 |

|

|

|

|

|

- |

70 |

|

|

|

|

|

|

|

ÀÑ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

305 |

|

|

|

|

$ + " 3

Элементами фидера являются узлы (отпайки, |

приведет к неоправданному усложнению расчет- |

двух- и трехобмоточные трансформаторы, пере- |

ной модели. Громоздкая расчетная схема значите- |

ходные трансформаторы, блок-трансформаторы), |

льно затруднит работу пользователя программно- |

линии и коммутационные аппараты. Расчетная |

го комплекса РТП 3. Поэтому был разработан ал- |

схема для комплекса РТП 3 формируется автома- |

горитм фильтрации информации, передаваемой |

тически по введенным поопорным или оператив- |

программе РТП, с целью упрощения расчетной |

ным схемам в ИГС с учетом состояния коммута- |

схемы, который отсеивал информацию, не влияю- |

ционных аппаратов. При необходимости сформи- |

щую на расчеты. |

рованную схему можно отредактировать в комп- |

Íà ðèñ. 3 показана расчетная схема, сформиро- |

лексе РТП 3. |

ванная по поопорной схеме ðèñ. 2, а затем отре- |

Íà ðèñ. 2 представлен пример поопорной схе- |

дактированная средствами комплекса РТП 3. |

мы фидера 10 кВ. |

В комплексе программ РТП 3 расчет потерь |

Как можно легко заметить, на поопорной схеме |

электроэнергии выполняется по току головного |

присутствует информация, которая никак не влия- |

участка, отпуску электроэнергии в сеть за расчет- |

ет на расчет режима. Вывод ее на расчетную схему |

ный период или по заданным нагрузкам на транс- |

40 |

2003, ¹ 5 |

' + " 3C " " '

форматорах, на которых предусмотрено девять вариантов их задания. Возможность переключения между схемами фидеров через точки токораздела позволяет оценить режимные последствия таких переключений.

При совместном расчете потерь мощности и электроэнергии в сети 6(10) и 0,38 кВ автоматиче- ски формируется нагрузка на ТП по заданной информации о линиях 0,38 кВ, учитывается увеличе- ние нагрузочных потерь в трансформаторах 6 – 10/0,4 кВ от несимметричной загрузки линий 0,38 кВ.

Определение допустимого, фактического небалансов электроэнергии и количества неучтенной электроэнергии выполняется с учетом привязки абонентов, их точек учета и информации по ним к трансформаторным подстанциям 6 – 10/0,4 кВ.

Результаты расчетов могут быть представлены в таблицах Microsoft Excel, распечатаны, а также выведены на расчетную схему комплекса РТП 3 или на оперативную схему в ИГС “Азимут”.

Результаты расчетов можно сохранять в сводных таблицах, которые позволяют анализировать структуру потерь мощности и электроэнергии в сети по ступеням напряжения или в сумме по ТП

6(10), фидерам, ЦП, РЭС и др. Таблицы выводятся на печать, сохраняются в формате Excel.

В общем виде процедура стыковки по упрощенной схеме состоит из следующих этапов:

определяется сеть, которая подлежит расчету (фидер, несколько фидеров, сеть от центра питания и т.п.).

из базы данных ИГС выбирается информация, необходимая для формирования исходных данных расчетной задачи;

выбранные из базы данных ИГС исходные данные переводятся в формат исходных данных рас- четной задачи;

запускается расчетная задача, выполняются действия по производству расчетов и выводу результатов средствами этой расчетной задачи;

корректировка информации (изменение конфигурации сети и параметров ее элементов) может производиться как средствами расчетной задачи (в ее базе данных), так и внесением изменений на схеме ИГС, отображающей рассчитываемую электрическую сеть (в базе данных ИГС). В последнем случае после изменений на схеме (переключений коммутационных аппаратов, параметров участков

2003, ¹ 5 |

41 |

|

|

ÈÃÑ |

|

|

|

|

ÁÄ ÈÃÑ |

|

|

Ковертер |

IB |

|

|

|

|

Программа РТП-3 |

|

|

|

Интерфейс |

|

ÁÄ |

|

|

ÐÒÏ |

||

|

|

|

|

Расчет |

I/O |

|

|

|

4 & " ! ! |

||

Комплекс РТП |

|

Расчет |

ÁÄ ÈÃÑ |

|

|

|

ÈÃÑ |

Интерфейс |

IB |

|

ÁÄ |

I/O |

ÐÒÏ |

|

|

& " ! ! |

|

или нагрузок) необходимо ее сохранить и вновь запустить расчетную задачу.

Такая организация работы не требует внесения изменений в расчетную задачу. Но при реализации ее алгоритма необходимо выполнить значительную работу по созданию программ синхронизации справочной информации базы данных ИГС и базы данных расчетной задачи – справочники марок проводов и их удельных сопротивлений, трансформаторов и их параметров, единиц измерений длин участков, способов заданий и единиц измерений задаваемых нагрузок и др.

Организация-пользователь (при наличии программистов определенной квалификации, знающих структуру базы ИГС) имеет возможность самостоятельно подключать в упрощенном виде имеющиеся у него или приобретаемые расчетные задачи.

Наиболее эффективной совместная работа ИГС и расчетной задачи будет при условии, если информация, необходимая для формирования исходных данных расчетной задачи, формируется непосредственно специальным модулем ИГС в ее базе данных. В этом случае используются только расчетные блоки и блоки выдачи и отображения результатов стыкуемой программы. При этом исключается из алгоритма совместной работы процедура синхронизации справочной информации базы ИГС и расчетной задачи и процедура конвертации исходных данных для расчета из базы ИГС в базу расчетной задачи, что значительно ускоряет процесс расчета и исключает ошибки, связанные с несоответствием справочной информации. Если к этому условию добавить возможность отображения результатов расчетов на схемах ИГС, то это можно отнести к полной и наиболее эффективной схеме совместной работы.

Реализация привязки расчетной задачи к ИГС по полной схеме требует непосредственного участия разработчиков ИГС. Как правило, организа- ция-пользователь сама выбирает подходящий для себя вариант.

Более детальное описание двух вариантов совместной работы ИГС “Азимут” и РТП 3, их достоинств и недостатков приведено далее:

Вариант 1 (упрощенная схема, ðèñ. 4). Предусматривает разработку программы (модуля) конвертирования данных из БД ИГС в БД РТП.

Достоинство заключается в использовании стандартной программы РТП 3.

Недостатки:

необходимость синхронизации справочников разных баз данных (дополнительные затраты на реализацию);

необходимость конвертирования графической информации (дополнительные затраты на реализацию), что не всегда возможно;

зависимость “конвертера” от версии РТП (структуры БД РТП) (дополнительные затраты на сопровождение).

Вариант 2 (полная схема, ðèñ. 5). Программой РТП предоставляется независимый (от расположения данных и методов доступа) расчетный интерфейс (модуль).

Достоинства:

исключается большая часть программы РТП 3 (выделена пунктирной линией);

исключаются механизмы доступа к БД, отлич- ные от “native” механизма ИГС, что увеличивает производительность, повышает стабильность работы программы, уменьшает требования к ресурсам (памяти) системы;

независимость от БД РТП, что исключает необходимость синхронизации данных;

независимость от графического интерфейса РТП. Недостаток состоит в необходимости модифи-

кации программы РТП 3.

Âнастоящее время практически реализован первый вариант стыковки РТП 3 и ИГС “Азимут”. Упрощенная поопорная схема фидера (ðèñ. 2), вы- черченная средствами ИГС, показана на ðèñ. 6. В процессе вычерчивания техником РЭС данной схемы автоматически формируются математиче- ская модель (граф) фидера и исходные данные для расчета по программе РТП 3. Для выполнения рас- четов работа инженера по режимам сводится лишь

êвызову на экран схемы требуемого фидера и запуска расчетной задачи (меню “Расчеты” в верхней строке экрана).

Âпроцессе совместной работы программ автоматически формируется расчетная схема фидера (ðèñ. 7), выполненная графическими средствами РТП 3, что позволяет полностью освободить инженера по режимам от трудоемкой работы по вводу в ПЭВМ информации о рассчитываемой сети (“кодирования схемы”).

42 |

2003, ¹ 5 |

/ 4 + "$C ! " 9 (

Перспективы развития ИГС. При создании ИГС выдержан принцип открытости системы – конкретные предприятия, внедряющие систему, могут самостоятельно расширять базу данных, подключать к ней имеющиеся у них расчетные задачи и налаживать взаимодействие с собственными подсистемами “Сбыт электроэнергии”, “Учет основных фондов”, АСДУ и АСКУЭ, расширять функции автоматизированных рабочих мест.

Весьма целесообразным представляется использование ИГС на этапе проектирования электри- ческих сетей 0,38 – 10 кВ. В этом случае при прорисовке сети на местности (растровой подложке) должны формироваться база паспортных данных элементов сети и ее топология. Вся эта информация, включая растровое изображение местности, переданная заказчику в составе проектной документации, могла бы успешно использоваться в составе ИГС [5].

Разрабатываемая в настоящее время версия ИГС “Азимут” предусматривает возможность формирования взаимосвязанной математической модели всей сети 0,38 – 10 кВ в процессе прорисовки отдельных схем ее элементов – поопорных схем ВЛ, схем кабельных сетей и оперативных схем центров питания.

В перспективе, в качестве базового графиче- ского редактора планируется использование AutoCAD.Map и Internet-технологий, что приблизит функциональные возможности ИГС к возможностям геоинформационных систем.

Выводы

1.Информационно-графические системы являются интегрирующей основой для решения комплекса задач по управлению эксплуатацией и развитием электрических сетей, учету электропотребления, расчету и анализу балансов электроэнергии.

2.Создание ИГС – эффективное средство для

паспортизации оборудования электрических сетей, важнейшая задача переходного периода от регулируемого к конкурентному рынку электроэнергии, от централизованного управления электриче- скими сетями к реформированной их структуре, к прозрачным финансовым и хозяйственным отношениям между субъектами рынка.

3. Создание ИГС – один из важных этапов перехода от традиционной (бумажной) инвентаризации оборудования электрических сетей к применению полномасштабных геоинформационных систем.

2003, ¹ 5 |

43 |

? + "

4.Экономическая эффективность создания и эксплуатации ИГС и ГИС решающим образом зависит от количества и качества состыкованных с ними функциональных задач.

5.Процесс поддержания графа (модели) сети в соответствии с фактической топологией сети при всех ее изменениях возможен только при условии согласованного использования информационнографической системы всем персоналом предприятия, производящим эти изменения.

управления предприятий электрических сетей (ИАСУ ПЭС). Отраслевой методологический материал. М.: РАО “ЕЭС России”, 1994.

2.Основные научно-технические требования по созданию и развитию автоматизированных систем управления районами электрических сетей (АСУ РЭС). М.: РАО “ЕЭС России”, 1996.

3.Воротницкий В. Э., Заслонов С. В., Калинкина М. А.. Программа расчета технических потерь мощности и электроэнергии в распределительных сетях 6 – 10 кВ. – Электри- ческие станции, 1999, ¹ 8.

4.Лысюк С. С. Опыт создания АСУ района электрических се-

Список литературы |

тей. – Энергетик, 1999, ¹ 8. |

|

5. Лысюк С. С., Пекелис В. Г., Ùóð Å. Â. Автоматизированное |

||

|

||

1. Основные научно-технические требования к созданию и |

рабочее место инженера-проектировщика электрических |

|

развитию интегрированных автоматизированных систем |

сетей 0,38 кВ. – Энергетик, 2000, ¹ 2. |

44 |

2003, ¹ 5 |