- •Часть I.

- •Глава 1. Философия древнего китая

- •Глава 2. Философия древней индии

- •Глава 3. Античная философия

- •Глава 4. Философия средневековья

- •Глава 5. Философия эпохи возрождения

- •Глава 6. Философия нового времени. XVII век

- •Глава 7. Философия нового времени. XVIII век

- •Глава 8. Немецкая классическая филососфия

- •Глава 9. Философия XIX века (продолжение)

- •Глава 10. Философия XX века

- •Часть II.

- •Глава 11. Начала философской мысли в киевской и московской руси

- •Глава 12. XVIII век. Становление философии как самостоятельной системы знания

- •Глава 13. Философская мысль первой половины XIX века. Западники и славянофилы

- •Глава 14. Философия революционно-демократического движения

- •Глава 15. Философские взгляды народников

- •Глава 16. Идеалистическая философия второй половины XIX века

- •Глава 17. Философия космизма

- •Глава 18. Религиозно-идеалистическая философия XX века

- •Глава 19. Марксистская философия в россии

- •Состояние производительных сил;

- •Список литературы

- •Именной указатель

Глава 10. Философия XX века

Неотомизм. Вера и разум. Онтология как «высшее» знание. Гносеология. Человек и культура. Фрейдизм. Структура психики. Я. Оно и Сверх-Я. Неофрейдизм. Неопозитивизм. Логический позитивизм. Лингвистическая философия. Постпозитивизм. Экзистенциализм о задачах философии. Понятие экзистенции. Существование и сущность. Личность и ее свобода. Тема абсурда. Франкфуртская школа. «Критическая» теория общества. «Негативная диалектика». Эволюция герменевтики. Философская герменевтика. Каноны интерпретации. Предпонимание, горизонты понимания. Структурализм. Методологические принципы. Структурность в феноменах культуры и жизни. Постмодернизм. Движение к постмодернизму: от постструктурализма, постпозитивизма, экзистенциализма и др. Комплекс установок постмодернизма.

В XX в. продолжаются философские концепции XIX в. — философия марксизма, позитивизма, иррационализм. В то же время многие философы критиковали «натуралистическую» (признающую объективность материального мира) и «сциентистскую» (опирающуюся на научное познание) философские концепции. Усиливаются пессимистические настроения по поводу значимости философии как теории бытия и познания. Возрождается интерес к проблеме соотношения разума и веры, к религиозной философии. Говорится о необходимости создания гуманистически ориентированной теории; становятся популярными антропологические построения.

В 20-30-е гг. на первый план вышли три направления: неотомизм, неопозитивизм и экзистенциализм. Они господствовали в философии в течение примерно трех десятилетий. С 60-х гг. наиболее влиятельными направлениями становятся социальная философия франкфуртской школы, структурализм, герменевтика. Практически все столетие во многих философских концепциях были ссылки на философско-психологические построения фрейдизма. С 70-80-х гг. развивается так называемый постмодернизм.

Неотомизм

Под неотомизмом понимается христианская философия, интерпретированная в духе философии Фомы (Томаса) Аквинского (1225-1274). В свое время Фома создал богословско-философскую систему, использующую аристотелизм для обоснования и защиты католического вероучения.

Философия XVII-XVIII вв. отвергала средневековую схоластику. В борьбе с феодальной идеологией буржуазия опиралась на материализм и атеизм. На рубеже XX вв. ситуация изменилась. Усиливаются иррационалистические умонастроения, оппозиция сциентизму и материализму.

Первый Ватиканский собор (1869-1870) объявил философию Фомы Аквинского единственно истинной. В 1879 г. папа Лев XIII выступил с энцикликой «Aetemi Patris» («О восстановлении в католических школах христианской философии в духе ангельского доктора святого Фомы Аквинского»). В энциклике ставилась задача противодействия «социальным беспорядкам, в свою очередь порожденным интеллектуальным беспорядком», направления народов «на путь веры и спасения».

В 1914 г. по распоряжению папы Пия X были опубликованы «24 томистских тезиса», извлеченных из философии Фомы в качестве норм и отправных принципов католицизма. В них были сформулированы основоположения католической философии по всем ее главным разделам: онтологии, космологии, антропологии, теодицеи. Руководствуясь этими тезисами, католические философы ведут преподавание философии и осуществляют ее разработку.

В одном из католических учебников по философии утверждалось, что философские учения последних трех столетий были в большинстве своем вздорными пустяками, что после Средневековья в философии наступил длительный период умственных заблуждений. И. Клейтген, И. Гайзер, М. Грабман, К. Беймекер призывали к реабилитации схоластики. Ж. Маритен писал: «Фома Аквинский не ограничен Средними веками, его провидение жизненно и способно разрешить наши современные проблемы, оно универсально и всеобъемлюще». «Я считаю томистскую философию живой и актуальной, обладающей к тому же тем большей силой для покорения новых областей, чем более тверды и органически едины ее принципы. Глядя на последовательность научных гипотез, некоторые умы удивляются тому, как можно сегодня вдохновляться метафизическими принципами, признанными Аристотелем и Фомой Аквинским и коренящимися в наиболее далеком интеллектуальном наследии рода человеческого. На это я отвечаю, что телефон и радио не мешают человеку всегда иметь две руки, две ноги и два легких, влюбляться и искать счастья, подобно его далеким предкам; кроме того, истина не признает хронологического критерия, и искусство философа не совпадает с искусством великих модельеров».

Неотомисты рассматривают свою философию как синтез наиболее важного в учениях Аристотеля и Фомы, все они ставят задачу пропагандировать и утверждать «христианское философское убеждение». В настоящее время главными проводниками философских идей неотомизма являются католические учебные заведения и философские общества, которые существуют во многих странах. Издается обширная литература, выпускаются журналы, тексты проповедей.

Наиболее известные представители неотомизма — Жак Маритен (1882-1973) (профессор Католического института в Париже (1914), Принстонского (1941) и Колумбийского (1941) университетов; основные работы — «Наука и мудрость» (1935), «Интегральный гуманизм» (1936), «Искусство и схоластика» (1947), «Философ во граде» (1960); в 1919 г. Маритен организовал «Кружок по изучению томизма», просуществовавший до 1934 г., среди членов которого, в частности, был Н. А. Бердяев) и Этьен Жильсон (1884-1978) (профессор Сорбонны (1924), историк средневековой философии; главные работы — «Томизм» (1921), «Философия Средневековья» (2 тома, 1922), «Бытие и сущность» (1948)).Известны также неотомисты А. Ж. Сертийанж, Р. Гарригу-Лагранж во Франции, М. Грабман, А. Демиф, Ю. Бохеньски, К. Раннер, В. Бруггер, И. Лотц, М. Мюллер — в Германии, Д. Мерсье, А. Дондейн, Л. де Реймекер, Ф. ван Стенберг, Ж. Лардьер — в Бельгии, Ф. Ольджати, У. Падовани, К. Фебро — в Италии, Э. Корет, Г. Веттер — в Австрии, К. Войтыла, М. Кромлец — в Польше и т. д.

Вера и разум. Исходная идея неотомизма — принцип гармонического единства разума и веры. Жильсон образно говорил, что достижение гармонии между философией и верой — тайна томизма.

Неотомисты утверждают, что вера и разум не должны противоречить друг другу; религиозная вера и рациональное познание при правильном использовании дополняют друг друга. Вера не должна препятствовать развитию разума, а разум не должен мешать вере и существованию религии. Мартен писал, что «сегодня разум должен бороться против иррационалистического обожествления диких и инстинктивных сил, которые угрожают разрушить цивилизацию. В этой борьбе лежащая на нем обязанность — обязанность интеграции». Это интеграция «с надрациональным миром благодати и божественной жизни». Разум и вера должны вместе выступить против иррационализма.

Вера как особое состояние духа имеет своим источником Божественное откровение. В Откровении даны истины о сверхъестественном, в Откровении человек проникает глубоко в сущность бытия. Через веру человек участвует в божественном знании. Источник рационального знания — человеческий разум. При всем его несовершенстве нет оснований пренебрегать им. Ведь не зря же Бог внедрил свет разума в человеческое мышление. Но разум по своей природе конечен, ограничен, ему не все доступно, не всегда можно на него положиться. Как говорил Маритен, разум «останавливается» и «сохраняет молчание» перед такими вопросами, как вопросы о смысле жизни личности, о бессмертии души и т. п. Именно здесь возникает потребность в вере.

Неотомизм утверждает, что вера выше разума. Постоянно подчеркивается, что «верховные точки» познания ведут к Богу и здесь вера устраняет недостатки разума, завершает его познавательную деятельность. Вера благотворно влияет на деятельность разума, только вера в состоянии спасти разум от заблуждений, от скептицизма и релятивизма.

В неотомизме четко сформулировано соотношение теологии, с одной стороны, и философии и науки, с другой. Официальная догматическая формула, выражающая концепцию взаимоотношения теологии и философии, гласит: «Философия — служанка богословия». Комментируя эту формулу, Бохеньский пишет: «Фидеизм ослабляет богословие, увольняя эту служанку; рационализм освобождает ее от крепостной зависимости. Одно непрактично, другое нетерпимо. Философия, какой ее признает неотомизм, есть и должна быть служанкой веры». Аналогичным образом Жильсон говорит: «Для того чтобы служанка служила, необходимо, чтобы она не была уничтожена». И добавляет в утешение: «Правда, конечно, что служанка — не госпожа, но и она принадлежит к дому».

Неотомизм, по замыслу его представителей, должен соединить философию с теологией. Они обосновывали эту идею следующим образом. Если теология сходит с неба на землю (начинается со Священного писания), то философия за отправной пункт принимает земное, чтобы от него подняться к божественному и прийти в конечном счете к тем же выводам, что и теология. Путь философии прокладывается естественным разумом, восходящим к Богу через постижение сотворенных вещей; путь теологии освещает сверхъестественное Откровение, нисходящее к сотворенным существам. И философия, и теология разными средствами делают общее дело.

Хотя философия — служанка богословия, однако по отношению к другим отраслям знания она играет иную роль. Ж. Маритен писал: «Философия есть наивысшее человеческое знание. Она есть мудрость. Другие отрасли знания подчинены ей в том смысле, что она их оценивает, руководит ими и что она защищает их принципы. Сама она свободна... и зависит от них лишь как от инструмента, которым она пользуется».

Отношение теологии к науке в прошлом достаточно известно. В XX в. произошли заметные изменения. Так, например, церковью был отменен запрет на учение Галилея. Многие неотомисты проявляют интерес к современным научным проблемам, характеризуют неотомизм как «открытую философию», говорят о том, что нужно сочетать старые истины с данными науки. Неотомисты стремятся к философскому истолкованию научных данных, хорошо понимая, что старое враждебное отношение к науке наносит вред религии. Э. Жильсон подчеркивал, что судьбы христианской философии зависят от того, будут ли в состоянии ее представители участвовать в научных дискуссиях в математике, физике, биологии и т. д. Но при этом проводится мысль о том, что научное познание не должно вступать в противоречия с религиозными догматами.

Напомним официальную формулу: «Философия — служанка богословия». Служебная обязанность философии — доказать, что Бог есть. Каков Он — это дело не философии, а теологии. Но может ли философское размышление, опирающееся на опыт познания природы и человеческого существования, дать знание о существовании Бога?

Бог

остается таинством. Мы постигаем его

всегда только исходя из конечно

суше-го и в конечных понятиях; никогда

в адекватном, а всегда в аналогическом

познании.

Э.

Корет

К признанию Бога ведет и сам факт человеческого существования. Человек существует, и неизбежно возникает вопрос о происхождении этого удивительного существования. Мы можем сказать, что вопрос о Боге сокрыт в самом человеке. Использование слова «Бог» — это один из возможных способов ответить на вопрос о человеке. В частности, наличие нравственного сознания у человека приводит нас к вопросу о происхождении этого сознания и соответственно к Богу как его источнику.

Итак, бытие Бога с точки зрения философии, разума, рационального познания доказывается на основании и посредством познания сотворенных Им вещей. При этом обо всем, что относится к бытию Бога, мы в состоянии судить лишь по аналогии со знакомым нам в естественном мире. Понятно, что у нас нет адекватного познания Бога. Богопознание — познание по аналогии со знакомым нам бытием.

Вслед за Фомой неотомизм предлагает апостериорные доказательства бытия Бога: от фактов мира и человека мы идем к их основанию, причине, причем это основание (Бог) в определенном смысле противоположно миру и человеку. Доказательства эти идут от относительного к абсолютному, от конечного — к бесконечному, ограниченного — к неограниченному, конкретного — к абстрактному.

Кроме пяти доказательств Фомы Маритен предложил еще одно. Маритен говорит, что экзистенциальный опыт человеческого мышления приводит к выводу о бессмертии нашей мысли и ее «предсуществовании» до времени в разуме Бога.

Онтология — «высшее знание», сущность философии. Неотомизм представляет собой такую философскую систему, в которой представлены все области философского знания: онтология, гносеология, учение о человеке и обществе. На первое место ставится онтология. Нередко сама философия определяется как «философия бытия», учение о первых причинах и абсолютных началах.

Основной вопрос онтологии — что есть бытие (не тот или иной вид бытия, а бытие как таковое). Неотомисты различают «чистое бытие», бытие само по себе как таковое (esse) и существующее (ens), т. е. то, что обладает бытием, чему присуще бытие, что «есть».

«Esse», «чистое бытие» — это реально-нематериальное бытие, абсолютное бытие, тождественное с Богом. Это бытие — неизменная духовная субстанция, тождественная с Богом, отличная от материального мира. Бесконечное и абсолютно совершенное «чистое бытие» — это глубочайшая сущность всего существующего, оно заключает в себе единство мира. Чистое бытие противопоставляется неотомистами многообразию сотворенных, конечных вещей, наделенных бытием, приобретших бытие.

При анализе «ens» (сотворенных вещей) неотомисты различают сущность (essentia) и существование (existentia). Сущность — это некая возможность, основание чего-то. Если в Боге едины его сущность и существование, то в сфере конкретных вещей сущность предшествует существованию. Сущность здесь — возможность, еще не обладающая существованием. Существование — это конкретное проявление сущности. Все сущности изначально содержатся в божественном разуме.

Формы создает Бог и связывает их с сотворенной Им же материей. Материя и форма образуют материальные существа. Материя осуществляет «принцип индивидуации», определяет каждый отдельный предмет как находящийся «здесь» и «теперь». «Материя, характеризуемая количеством, является принципом индивидуации, т. е. численного различия... вследствие которого одно единичное отличается от другого при той же специфической природе» (Томистские тезисы, тезис XI). Форма обусловливает определенность особенного, родового.

Неотомисты утверждают принцип творения мира Богом из ничего (креационизм). Они выступают принципиально против концепции совечности Бога и материи. Папа Лев XIII писал: «Все вещи возникли из ничего в силу Божественного всемогущества, они существуют благодаря его разуму и движимы и направляемы Им каждая к предназначенной ей цели». Бог, создающий мир «из ничего», строит его сообразно с определенными сущностными образцами.

Что значит «быть»? Это значит быть сотворенным Богом, приобрести от Него бытие. Зависимость бытия мира от Бога — это и «сотворение», и «сохранение». Бог рассматривается не только как основа бытия мира, но и как основа его единства. Таким образом, неотомизм представляет собой вариант объективного идеализма.

Принцип божественного творения понимается неотомистами не как однократный акт божественной воли, а как всеобщий, постоянно действующий принцип всякого возникновения, изменения, развития и уничтожения.

Неотомисты утверждают иерархическую упорядоченность сотворенного бытия: первоматерия, неорганическая природа, мир растений и животных, человек, царство «чистых духов» (ангелов). Человеческая душа непосредственно сотворена Богом. Человек — единственный носитель божественного духа в материальном мире. В момент рождения порожденное родителями тело и сотворенная Богом душа образуют субстанциальное единство человека. Душа бессмертна.

Неотомисты принимают аристотелевскую концепцию четырех видов причин (материальная, формальная, действующая и целевая). Но в целом смысл детерминации они сводят к финализму. Последняя цель мира и человека — Бог: все вещи устремляются к Нему через свои действия. Финализм в понимании человека заключается в том, что деятельность человека должна быть «ориентирована на Бога».

Как правило, неотомисты утверждают не только творение, но и гибель мира. Но даже если допускается вечность мира, то утверждается вечная творческая деятельность Бога.

Способности души — познание и воля. Двум родам бытия соответствуют два рода познания. Область естественного, рационального познания — мир сотворенных вещей. Религиозные догматы сверхразумны. Они лежат вне сферы рационального познания; разум не имеет права касаться догм о богочеловеке, непорочном зачатии, воскресении, троичности и т. д. Ограниченность рационального познания обусловлена конечностью и несовершенством разума, а также тем, что в человеке материальное, телесное затемняет и отягощает познание.

Над рациональным познанием возвышается откровение, интуиция. Здесь божественная сущность уже непредставима в рациональных образах. «Томистская доктрина Божественной непознаваемости запрещает нам представлять Бога не только как некий предмет, но вообще каким бы то ни было образом» (Жильсон).

При характеристике «естественного» познания неотомисты исходят из формулы: «Истина есть соответствие между разумом и вещью». Познание — одна из способностей нематериальной души. Если истина — соответствие познанного познаваемому, то это предполагает подобие, однородность объекта и субъекта познания. Поэтому условием познания является наличие нематериального начала в объекте, неких духовных образов, форм («species»). В ходе познания происходит «перенесение» этих форм из объекта в субъект.

Начальный этап познания — ощущения, чувственное познание, постижение единичного. За чувственным познанием следует абстрактно-логическая деятельность. Логическое познание осуществляется в понятиях, которые фиксируют «абстрактную сущность» материальных вещей, извлекаемую из чувственных данных. В логическом познании создается возможность достижения «онтологической» истины. В этой связи Маритен отмечает, что в гносеологическом плане человек идет от конкретных вещей к чистому бытию как их основе, тогда как в онтологическом плане конкретные вещи следуют за этим бытием. Если в онтологии Бог есть начало, то в гносеологии Он является «результатом».

Вторая способность человеческой души — воля. Человеку дана свобода воли. Свобода воли является необходимым условием нравственной свободы, выбора поведения. При этом свобода должна быть ограничена долгом — стремлением к трансцендентному. Согласно «Догматической конституции» I Ватиканского собора, Бог предназначил человека к сверхъестественной цели, даровав ему свободу воли для выбора между посюсторонним и потусторонним благом. Надо жить «с глазами, устремленными в небеса» (Дондейн). Существование, оторванное от Бога, абсурдно.

Человек одновременно выступает как индивид и личность. Как индивид он принадлежит к определенному классу материальных объектов; как личность — отличается от всего другого, наделен бессмертной душой и свободной волей, сопричастен трансцендентному. Личность независима по отношению к миру, никто не может без позволения войти в ее внутренний мир. Даже Бог считается с автономией человеческого волеизъявления, уважая свободный выбор.

В неотомизме личность не пассивна; Бог, создавая людей, не придает им окончательного вида, Он создает лишь «проект». В этом проекте заложен импульс активной, свободной деятельности, самоусовершенствования, Реализуя свои возможности, человек завершает дело божественного творения, создает и развивает себя сам, становится личностью.

Сама по себе свобода воли — величайшее благо, источник нравственности. Но это благо содержит в себе возможность злоупотребления им. Зло исходит из человеческой природы. Бог даровал человеку свободу воли, за это надо Его благодарить. Но свобода может открыть разуму ложный путь. Мы сами виноваты, если не умеем должным образом пользоваться дарованным нам благом. В неотомизме делается упор на свободу воли каждого отдельного человека как источник существующего зла.

А какими должны быть отношения между людьми? Неотомисты призывают к установлению единства с другими на основе единства чувств, разума и любви. Согласно неотомизму, существуют три типа отношений личности и общества: индивидуализм, коллективизм и солидаризм. Отвергая индивидуализм и коллективизм как крайности, неотомизм пропагандирует так называемый солидаризм, объединяющий людей христианским принципом любви к ближнему. Отсюда вытекает призыв к социальному миру.

Работа христианина должна воспитывать массы в духе стремления к истине, справедливости, добра, любви. «Задача христианина в мире состоит в оспаривании у дьявола его владения, в отвоевывании его у него» (Маритен). Нужно наполнить политические и экономические явления этическим содержанием.

В учении Фомы Аквинского не было раздела, посвященного философии культуры. К началу XX в. томисты пришли к выводу, что «вечная философия» должна быть модернизирована в «культуроцентрическом» духе. При этом нужно показать непреходящее значение христианских ценностей в развитии культуры. Патриархи неотомизма Э. Жильсон и Ж. Маритен говорили, что возрождение «вечных» религиозно-нравственных ценностей должно дать надежное основание для стабилизации современной культуры, гармонизации ее сфер.

Технические средства и достижения материальной культуры, базирующиеся на науке, имеют двойственный характер: они и объединяют, и разъединяют мир. Подлинная цивилизация не может опираться на «материальный принцип», который является дезориентирующим началом. Только на основе «духовных факторов» можно осуществить единство мировой цивилизации, решить проблему человека.

Главная тема работ А. Барса, Ж. Лардьера, Ж.-Э. Никола, П. Туане и др. — судьба культуры и человека. Главной причиной кризиса цивилизации, считают они, является пренебрежение религией. Отсутствие веры приводит индивида к «этике отчаяния», к иррационализму. Утрачивая Бога, индивид вводит в заблуждение свою душу, не находит действительных путей к счастью и спасению. Маритен говорит, что в современном мире господствует «псевдоинтеллигентность», поскольку на первом месте стоит материальный фактор.

Неотомисты убеждены в вине человека перед Всевышним. Отсюда следуют определенные социальные выводы. Неотомисты квалифицируют как вину перед Богом революционные действия, радикальные искания и в противоположность им культивируют сдержанность и смирение, послушание и покорность. Маритен решительно выступает против принципа равенства; оно возможно только «по ту сторону земного бытия». Перенесение равенства в земной мир было бы кощунственным нарушением той иерархии, которая установлена самим Богом.

Неотомисты говорят о «граде земном» и «граде небесном». Ж.-Э. Никола пишет, что «с завершением времени всеобщая история исчезает перед историей спасения, которая... продолжит свою жизнь за пределами времени и вечности». Маритен пишет: «Не понимать, что история находится в движении к царству Божию, и не желать, чтобы это царство пришло, для нас означает одновременно предавать человека и Бога. Но предположение о том, что царство Божие наступит в истории, которая непреодолимо смешивает добро и зло, лишено всякого смысла. Подготовленное историческим развитием и последовательным брожением и истощением человеческого существа, завершающего себя в истории, оно придет в конце истории, я хочу сказать, во время воскресения, которым оно завершится». В свете глобальной эсхатологической перспективы «земная» культура; процесс материальной жизни и т. п. представляются как нечто «суетное».

Неотомисты критически оценивают современные философские школы. Они видят их общую ошибку в прямом или косвенном отрицании «вековых истин» религии.

Важное значение для католической церкви и неотомизма имели решения II Ватиканского собора, который в 1962 г. созвал папа Иоанн XXIII, завершившего свою работу после 168 заседаний в 1965 г. Цель Собора заключалась в перестройке деятельности католической церкви применительно к новым историческим условиям. В решениях Собора говорилось: «Верующие не могут не быть в тесном союзе со временем и современниками, их образ мысли и чувствования пронизан временем, слепок которого — культура». Христиане должны уметь гармонизировать данные новых наук, теорий и открытий с христианской моралью и мыслью.

Однако, хотя церковь и религиозная философия стараются учесть реалии современного мира, в целом неотомизм представляет собой консервативное направление в философии.

Фрейдизм

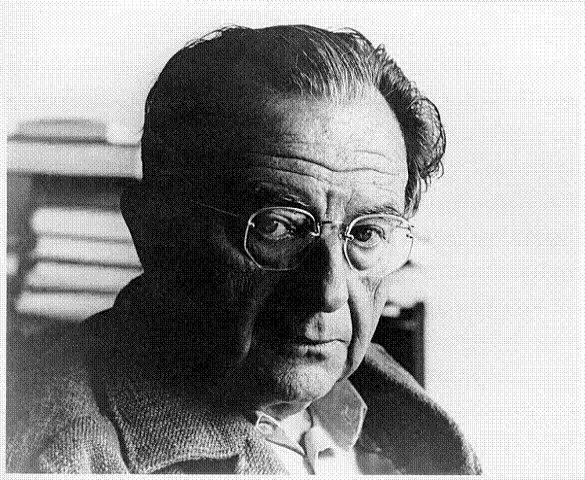

Зигмунд

Фрейд (1856-1939)

как ученый начинал с работ в области

физиологии и анатомии головного мозга.

Приобрел известность благодаря работам

о детском церебральном параличе и

афазии. Затем он вместе с И. Брейером

разрабатывает метод терапии неврозов

(«катарсический метод»). Далее Фрейд

выдвигает гипотезу об исключительной

роли сексуальности в этиологии неврозов,

использует гипноз, заменяет его методом

свободных ассоциаций толкований

сновидений, разрабатывает учение о

бессознательном. В 1902 г. в доме Фрейда

собирался небольшой к

ружок

единомышленников, затем образовалось

Венское психоаналитическое общество.

Психоаналитическое движение

распространяется в ряде стран. Первая

половина XX

в. характеризовалась всеобщим увлечением

психоанализом. В 60-70-е гг. престиж его

несколько падает. Но до настоящего

времени идеи Фрейда продолжают быть

популярными во всем мире.

ружок

единомышленников, затем образовалось

Венское психоаналитическое общество.

Психоаналитическое движение

распространяется в ряде стран. Первая

половина XX

в. характеризовалась всеобщим увлечением

психоанализом. В 60-70-е гг. престиж его

несколько падает. Но до настоящего

времени идеи Фрейда продолжают быть

популярными во всем мире.

Фрейд развил не только оригинальную психологическую, но и философскую концепцию (хотя сам он неоднократно говорил, что его учение не философское, а научное). Взгляды Фрейда относятся не только к психологии, их ареал значительно шире — это представления о структуре человеческой психики, движущих мотивах деятельности людей, нравственных основаниях личности, культурных и социальных факторах бытия человека. Все это дает основание считать Фрейда автором своеобразного философского учения, которое иногда называют метапсихологической философией.

Фрейд в принципе исходит из реальности внешнего мира. «Загадки мира только медленно раскрываются перед нашим исследованием, наука в настоящее время еще не может ответить на множество вопросов. Но для нас научная работа является единственным путем, который может привести к пониманию реальности внешнего мира» («Будущность одной иллюзии»). Фрейд скептически относится к метафизике, к любым философским построениям, не опирающимся на науку.

В отличие от тех философов, которые ставят своей задачей изучение внешнего мира, Фрейд смещает акцент исследования на «малый» мир, на человека.

Принимая положение, что жизненное поведение личности объясняется взаимодействием организации и «судьбы», «внутренних и внешних сил», Фрейд считает необходимым осмыслить прежде всего внутренний мир человека, выявить те движущие силы, которые изнутри задают человеческое развитие. Этими движущими силами являются влечения человека.

Структура психики. Фрейд считает, что «влечения, а не внешние раздражения являются настоящим двигателем прогресса», что «раздражение влечения исходит не из внешнего мира, а изнутри организма». Существует бессознательная область человеческой психики, в которой происходит особая жизнь, еще недостаточно изученная и осмысленная, но реально значимая и отличающаяся от сферы сознания. И Фрейд стремится раскрыть характеристики бессознательного, выявить его процессы. Восприятие бессознательного требует особых процедур и навыков, особого умения истолковывать воспринимаемые явления.

При разработке психоанализа Фрейд основывался на двух идеях.

Все наиболее существенные психические процессы являются бессознательными. Нужно отметить, что идеи о бессознательном высказывались до Фрейда рядом философов, психологов, физиологов. Поэтому было бы неверно считать его первооткрывателем бессознательного. Но его заслуга — в оценке роли бессознательного в психике человека.

Первостепенную роль в жизнедеятельности человека играют сексуальные влечения. С психоаналитической трактовкой роли сексуальных влечений в жизни человека тесно связан постулат об извечно присущем ему «эдиповом комплексе», согласно которому мальчик постоянно испытывает влечение к матери и видит в отце своего соперника. (Для девочек характерен «комплекс Электры», согласно которому девочка испытывает влечение к отцу и в матери видит соперницу.)

Фрейд выдвинул оригинальную идею о структуре человеческой психики. «По нашему мнению, в душевном аппарате человека имеется две мыслеобразующие инстанции, из которых вторая обладает тем преимуществом, что ее продукты находят доступ в сферу сознания открытым; деятельность же первой инстанции бессознательна и достигает сознания только через посредство второй. На границе обеих инстанций, на месте перехода от первой ко второй, находится цензура, которая пропускает лишь угодное ей, а остальное задерживает».

Сексуальные

влечения принимают участие в творчестве

высших культурных, художественных

и социальных ценностей человеческого

духа, внося в нашу жизнь такие вклады,

которые следует достойным образом

оценить.

3.

Фрейд

Позднее, в 20-е гг., Фрейд дает следующее описание структуры человеческой психики. Эта структура трехчленна, в нее входят:

бессознательное Оно, унаследованный человеком глубинный слой, в котором находятся скрытые душевные движения, безотчетные влечения человека;

сознательное Я, посредник между Оно и внешним миром;

Сверх-Я, некая инстанция, включающая императивы долженствования, запреты морального, социокультурного и семейного происхождения.

Оно руководствуется принципом удовлетворения, Я — принципом реальности, Сверх-Я — принципом долженствования.

Для понимания отношений этих компонентов Фрейд прибегает к образным сравнениям. Оно и Я — это лошадь и всадник. Я пытается подчинить себе Оно, подобно тому как всадник предпринимает усилия по обузданию лошади. Если всадник идет на поводу у неукрощенной лошади, то Я фактически подчиняется воле Оно, лишь по видимости будучи его руководителем. В общем, говорит Фрейд, «Я олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность Оно, содержащему страсти».

Сверх-Я — двойственно по своей сути; одно его лицо — долженствование, другое — запреты. Сверх-Я может властвовать над Я, выступая в роли совести или бессознательного чувства вины. В итоге «Я является несчастным существом, которое служит трем господам и вследствие этого подвержено троякой угрозе: со стороны внешнего мира, со стороны вожделений Оно и со стороны строгости Сверх-Я» («Я и Оно»). Я зависит и от бессознательных влечений человека, и от требований культуры с ее нравственными предписаниями и социальными запретами.

Фрейд стремится развенчать представления о человеке как внутренне непротиворечивом существе. Он говорит, что в ходе развития научной мысли были нанесены два удара по человеческой самовлюбленности: «космологический», нанесенный Коперником, сокрушивший превратные представления о Земле как центре мира, и «биологический», нанесенный Дарвином, доказавшим, что человек является лишь ступенькой в эволюции животного мира.

Но наиболее ощутимым должен стать удар «психологический». «Третье, и самое чувствительное огорчение, — пишет Фрейд, — причинит человеческому бреду величия психологическое исследование, желающее доказать Я, что оно не является господином даже в собственном доме и вынуждено довольствоваться лишь недостаточными сведениями о том, что бессознательно происходит в его душевной жизни».

Фрейдовские размышления о «несчастном Я» многими были восприняты и истолкованы в плане подрыва веры в сознание, в разум человека, в открытии простора для иррациональных, в том числе сексуальных, влечений, в этике вседозволенности. Но это не соответствует взглядам Фрейда, который ставит перед собой задачу исследования внутренних коллизий в глубинах человеческой психики, выявления в ней защитных механизмов по отношению к внешнему миру. Конфликты должны быть разрешены. «Там, где было Оно, должно стать Я».

Фрейд считал, что в нашей психике сформировались следующие механизмы для снятия конфликта между сознательным и бессознательным:

вытеснение — неосознанное подавление, исключение из сознания импульсов, возбуждающих напряжение и тревогу;

образование противоположной реакции — изменение неприемлемой для сознания реакции на противоположную. Внешнее проявление такой реакции — чрезмерная подчеркнутость (например, если человек слишком сильно против чего-то протестует, это означает, что в подсознании человек с этим согласен);

проекция — бессознательная попытка избавиться от навязчивой тенденции, приписав ее другому лицу;

вымещение — бессознательная переориентация импульса или чувства на другой, более доступный объект;

рационализация — самообман, бессознательная попытка рационально обосновать абсурдный импульс или идею;

сублимация — превращение социально неприемлемого сексуального импульса в социально приемлемый, переадресовка энергии из одного канала в другой.

«Принцип удовольствия» и «принцип реальности». В основе деятельности человека, по Фрейду, лежат «принцип удовольствия» и «принцип реальности». «В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия... возбуждаясь каждый раз связанным с неудовольствием напряжением и принимая затем направление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого напряжения, другими словами, с устранением неудовольствия... или получением удовольствия». Фрейд высказывает предположение, что «психический аппарат обладает тенденцией удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более низком или по меньшей мере на постоянном уровне». «Принцип удовольствия» — это бессознательные влечения, которые автоматически направляются на получение максимального удовольствия.

«Принцип реальности» — это защитные механизмы по отношению к внешней реальности; он задает такие пути достижения целей, которые страховали бы человека от различных потрясений и перегрузок, связанных с невозможностью сиюминутного удовлетворения влечений. «Принцип реальности» заставляет человека считаться с внешней необходимостью. Но бессознательные влечения оказывают сопротивление реальному миру, противятся налагаемым извне ограничениям. Тем самым создается почва для возникновения внутрипсихических конфликтов. Правда, «страж», «цензура», пропускает в сознание лишь некоторые представления о желаниях и вытесняет в бессознательное все социально неприемлемые порывы. Но вытесненные в бессознательное желания могут в любой момент вырваться наружу, став причиной человеческой драмы, невротических заболеваний. А уход от неудовлетворяющей действительности может принять форму «бегства в болезнь».

Фрейд считает, что лучший выход из положения — мобилизация человеком всех своих сил с целью сознательного, а не бессознательного разрушения возникающих в жизни конфликтов. Для этого нужно осознать свои бессознательные влечения. Психоанализ как раз должен оказать помощь в переводе бессознательного в сознание.

Для бессознательных процессов «критерий реальности не имеет никакого значения». Фантазии, грезы, иллюзии — все это значимая для человека реальность. Если в сфере сознания действует «принцип реальности», то в мире грез, сновидений, фантазии — «принцип удовольствия». Но если человек в своих фантазиях, грезах, сновидениях обретает свободу действий, значит ли это, что в бессознательном царит произвол и случайность? Нет, — говорит Фрейд, — все психические явления детерминированы. «Непреднамеренные на вид отправления оказываются, будучи подвергнуты психоаналитическому исследованию, вполне мотивированными и детерминированными, скрытыми от сознания мотивами». «То, что в психической жизни мы считаем произволом, подчиняется законам, о которых, правда, в настоящее время мы имеет лишь смутное представление». «Кажущаяся неправильность функционирования разрешается в виде своеобразной интерференции двух или более чисел правильных актов». Внутренняя детерминация бессознательных процессов — важный аспект исследовательской деятельности Фрейда.

Каковы пути и возможности познания бессознательного? Фрейд считает, что бессознательное может быть познано посредством превращения его в сознательное. Для этого предлагается следующая последовательность: перевод «вытесненного» бессознательного в предсознательное (для чего есть специальные психоаналитические приемы), а затем анализ выражений предсознательного в языковой форме.

Пояснение смысла бессознательных мотивов, влечений и побуждений осуществляется разными способами. В этом отношении очень важен анализ слов. Любое слово, по Фрейду, в конечном счете есть «остаток воспоминаний услышанного». Познание бессознательного может идти на основе припоминания, восстановления в памяти ранее существовавшего знания. Это знание может проявиться в случайных оговорках, забывании каких-то слов, ошибочных действиях. Бессознательное также проявляется в снах, в невротических явлениях (навязчивых идеях, мании и т. п.), которые сказываются на поведении, но при этом (в отличие от психозов) не разрушается личность в целом. В психоанализе полагается, что за внешней абсурдностью скрывается глубинное знание. В общем получается, что есть противоречия между тем, что человек на уровне сознания знает о себе, и действительным, бессознательным значением его мыслей и позывов. Фрейд предпринимает попытку составить своего рода словарь для перевода с языка бессознательного на язык обыденного сознания (например, образы сновидений переводятся на обычный язык, причем у Фрейда образы сновидений, как правило, связываются с сексуальным подтекстом).

Фрейд считает, что корни бессознательного, истоки бессознательных желаний уходят в прошлое, в детство отдельного человека и человечества в целом.

Эрос и Танатос. В 20-е гг., учитывая опыт лечения участников Первой мировой войны, Фрейд вводит в свою систему понятие «инстинкта смерти», разрушения (Танатос). Фрейд приходит к выводу, что у человека есть скрытое, «дурное» начало. В бессознательном «содержится все зло человеческой души»; «склонность к агрессии является самой существенной инстинктивной диспозицией в человеке»; существует «природный агрессивный инстинкт человека, враждебность каждого против всех и всех против каждого».

С другой стороны, моральные требования общества направлены на сдерживание агрессивных склонностей людей, человек согласовывает свое поведение с требованиями морали. Однако «бесконечное множество культурных людей, которые отшатнулись бы от факта убийства или инцеста, не отказываются от удовлетворения своей жадности, агрессивности, своих сексуальных желаний, не упуская случая, чтобы повредить другим путем лжи, обмана, клеветы, если только это пройдет для них безнаказанно, и так, вероятно, было всегда, в течение бесчисленных веков» («Будущее одной иллюзии»). «Свободное от всяких этических уз Я легко идет навстречу любому капризу полового влечения, — даже такому, которое давно отвергнуто нашим эстетическим воспитанием или противоречит нравственным требованиям» («Лекции по введению в психоанализ»).

Фрейд признает и «добрые» начала в человеке, но особое внимание обращает именно на «дурные». «Мы подчеркиваем все злое в человеке только потому, что другие это отрицают, благодаря чему душевная жизнь человека, хотя и не становится лучше, но зато делается понятной. Если же мы откажемся от односторонней этической оценки, то, несомненно, сможем определить форму взаимоотношений доброго и злого начала в человеческой природе».

То низменное и животное, что обнаруживается в сновидениях, является компенсацией неудовлетворенных желаний индивида в реальной жизни, где ему приходиться считаться с моральными требованиями общества. Человек в своих сновидениях, грезах и мечтаниях мысленно отдается власти бессознательных влечений, своему «дурному» началу, в то время как в реальности он стремится вести себя пристойно, так как неприкрытое проявление природной агрессивности или сексуальности вызывает социальное порицание.

Фрейд идет дальше: врожденные инстинкты (либидозный и агрессивный) являются основой не только индивидуального, но и исторического развития общества. Само общество, по Фрейду, возникло лишь в силу необходимости ограничения и подавления разрушительных по своей природе инстинктов человека, поскольку человек не может справиться с ними в одиночку. Но это, в свою очередь, привело к противоречию между человеком и обществом, ибо человек стремится к полной свободе и удовлетворению своих желаний, а общество его ограничивает.

Развитие культуры рассматривается Фрейдом с точки зрения непрекращающейся борьбы между Эросом и Танатосом, обуздания агрессивных наклонностей человека. Фрейд подчеркивает, что для здорового развития культуры недостаточно материальных благ; важное значение имеют психические факторы.

По Фрейду, каждый человек является противником культуры, так как культура основана на отказе людей от бессознательных влечений и на принуждении к труду.

Фрейд не ограничивается констатацией конфликта человека с культурой. Нужно найти путь к «счастливому будущему». Для этого необходимо видоизменить влечения — ослабить негативные и усилить позитивные (например, уничтожить определенные формы детской эротики и развить чистоплотность, стремление к порядку и т. п.). Наивысшее достижение, до которого может возвыситься человек в видоизменении влечений, — выработка способности «всеобъемлющей любви к человечеству и миру».

Наконец Фрейд в качестве пути к «счастливому будущему» предлагает интеллектуализацию психики: возрастание роли Я, самосознания в регуляции влечений; определенную перестройку конструкции человека. В итоге перестройка общества должна идти через психические способы преодоления конфликта между человеком и обществом, а не через социальные преобразования.

Продолжатели Фрейда, так называемые неофрейдисты, видоизменяют некоторые концепции Фрейда, смягчают биологизаторские мотивы.

Карл Густав Юнг (1875-1961) считает, что психика человека включает три уровня: сознание, личное бессознательное и коллективное бессознательное. Последнее образуется из следов памяти, оставленных всем прошлым опытом человечества; оно состоит из разных уровней и определяется национальным, расовым и общечеловеческим наследием. Коллективное бессознательное оказывает влияние на человека и предопределяет его поведение с момента рождения. Коллективное бессознательное проявляется у отдельных людей в виде архетипов.

Индивидуальное бессознательное, говорит Юнг, состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили свой сознательный характер из-за забывания или подавления. Коллективное бессознательное — это общечеловеческий опыт (скрытые следы памяти человеческого прошлого, а также дочеловеческого животного состояния). Коллективное бессознательное проявляется в мифологии, религии, у современных людей выходит на поверхность в сновидениях.

Архетипы. Коллективное бессознательное состоит из архетипов. «Под архетипами я понимаю коллективные по своей природе формы и образцы, встречающиеся практически по всей земле как составные элементы мифов и в то же время являющиеся автономными индивидуальными продуктами бессознательного происхождения. Архетипические мотивы берут свое начало от архетипических образов в человеческом уме, которые передаются не только посредством традиций и миграций, но также с помощью наследственности. Эта гипотеза необходима, так как даже самые сложные архетипические образцы могут спонтанно возродиться без какой-либо традиции. Прообраз или архетип является сформулированным итогом огромного технического опыта бесчисленного ряда предков — это, так сказать, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа».К архетипам относятся, например, некие образы матери и отца, которые наполняются чувствами и наглядным содержанием собственных матери или отца.

Юнг говорит, что в мифологии, преданиях, традициях, касающихся рождения, смерти, сексуальных отношений и т. п., обнаруживаются архетипы. В общем архетипы — это образы добра или зла (в виде «мессии-спасителя» или «дьявола-искусителя»), воспроизводимые в общественном сознании.

Ученик Фрейда Альфред Адлер (1870-1937) утверждал, что основное в человеке — не его природные инстинкты, а общественное чувство — «чувство общности». Оно врожденно, но должно быть сознательно развито. Вместо принципа удовольствия, по мнению Адлера, в роли руководящего и направляющего начала выступает «воля к власти».

Динамика развития личности — между «комплексом неполноценности», идущим из опыта неудачных жизненных проблем, и желанием во что бы то ни стало добиться личных успехов, свидетельствующих о силе. В детстве любой человек переживает чувство неполноценности по отношению к родителям, братьям и сестрам, окружающим. Это порождает у ребенка тревогу, жажду деятельности, стремление к физическому и психическому совершенствованию. Стремление к превосходству становится компенсацией чувства неполноценности. Это стремление является творческой силой, способной привести личность к высшим достижениям.

Чувство неполноценности может быть очень сильным, часто оно является результатом невнимания родителей к ребенку, слишком большой опеки со стороны старших, болезни какого-то органа и др. Тогда компенсация может выражаться в негативных формах — резко возрастает стремление к власти, личность становится склонной к конфликтам, непомерно тщеславной; возможен уход в болезнь.

Развивая так называемую теорию «компенсации», Адлер говорил, что люди, страдающие какими-то недостатками, стремятся компенсировать их гипертрофированной активностью, настойчивостью, целеустремленностью; они нередко беспринципны, неразборчивы в выборе средств для достижения власти, успехов в карьере.

Адлер говорил, что для объяснения поведения людей необходимо знать конечную цель устремлений человека, «бессознательный жизненный план». Когда индивид из-за несовершенства человеческой природы, телесных органов испытывает чувство неполноценности или малоценности, то у него усиливается творческий потенциал («сверхкомпенсация»). На этой основе вырастают крупные личности. Например, Наполеон компенсировал свой низкий рост успехами в политической карьере.

Карен Хорни (1885-1952) основным побудительным мотивом человеческой деятельности считала стремление к безопасности, постоянно рождающееся из состояния боязни и страха. Чувство тревоги и беспокойства вызывается враждебной атмосферой, подавлением со стороны власти и т. д.

К рупной

фигурой в неофрейдизме был Эрих

Фромм (1904-1980).

(Его

обычно относят к франкфуртской школе.).

Фромм ведет конструктивную критику

некоторых моментов концепции Фрейда,

особенно ее биологизаторских мотивов.

Фромм также выступает против метафизических

спекуляций при характеристике

человеческого существования. Нужно

исходить из реальных условий существования

«реального живого человека», раскрывать

сущность человека через существование

человеческого рода.

рупной

фигурой в неофрейдизме был Эрих

Фромм (1904-1980).

(Его

обычно относят к франкфуртской школе.).

Фромм ведет конструктивную критику

некоторых моментов концепции Фрейда,

особенно ее биологизаторских мотивов.

Фромм также выступает против метафизических

спекуляций при характеристике

человеческого существования. Нужно

исходить из реальных условий существования

«реального живого человека», раскрывать

сущность человека через существование

человеческого рода.

Сопоставляя человеческий род с животными, Фромм указывает на наличие у обоих общего вида агрессии: это «филогенетически заложенный импульс к атаке (или к бегству) в ситуации, когда возникает угроза жизни». Это «оборонительная», «доброкачественная» агрессия. Но человеку свойственна и «злокачественная» агрессия.

Фромм говорит, что человек рождается тогда, когда он разрывает первобытные связи с природой. Но он становится одиноким. Чувство изоляции заставляет его выбрать один из двух путей: 1) подчиниться власти (человека, государства, института, божества) — это мазохизм, или 2) попытаться подчинить других — это садизм. И то и другое — патологические формы человеческого поведения. Фромм говорит, что человек — единственный представитель приматов, который «мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовлетворение». Что же лежит в основе «злокачественной» агрессии?

Есть две позиции в объяснении поведения человека: одни апеллируют к врожденным инстинктам, другие — к воздействию среды. «Согласно представлениям инстинктивистов, человек живет прошлым своего рода, бихевиористы же полагают, что человек живет сегодняшним днем своего общества. Первый — это машина, в которую заложены только унаследованные модели прошлого, последний — машина, способная воспроизводить только социальные модели современности». Фромм считает, что оба эти подхода не учитывают личность самого действующего человека с ее особой структурой и специфическими законами. Для объективного подхода к деятельности человека Фромм предлагает «эволюционный социобиологический принцип историзма».

Возвращаясь к вопросу об агрессивности, Фромм говорит, что у животных она часто возникает в условиях ограничения площади обитания и увеличения числа животных на определенной площади. В определенной степени это утверждение можно отнести и к человеку. Но «не высокая плотность населения сама по себе является причиной человеческой агрессивности, а ущербность социальной структуры, утрата настоящих человеческих связей и жизненных интересов».

Специфические условия социальной среды мобилизуют у человека механизмы оборонительной агрессии. Так, человеку присущ врожденный импульс борьбы за свободу. Ограничение свободы вызывает оборонительную агрессию (она наиболее ярко выражена у детей).

В отличие от Фрейда, который считал, что в сфере бессознательного всегда существует дихотомия Эроса и Танатоса, Фромм полагает, что биологически нормальное явление — биофилия: любовь к жизни и живому, ориентация на добро и т. д. В отличие от биофилии, некрофилия — феномен психической патологии. Некрофилия — это влечение к мертвому, больному, разлагающемуся, «страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения, а также интерес ко всему чисто механическому (небиологическому). Плюс к этому страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей».

Фромм полагает, что злокачественная агрессия может исчезнуть только с изменением социальных условий, устранением возможности господства одного класса над другим, одной группы над другой, когда исчезнет атмосфера черствости и духовной глухоты, наступит правовой порядок, изменится социальный статус семьи и сам человек достигнет удобного состояния равновесия: без чувства страха, с гуманистическими ценностными ориентациями.

Неопозитивизм

Неопозитивизм — одно из самых распространенных и влиятельных направлений в философии XX в. начиная с 20-х гг. По своей общей направленности он является продолжением идей позитивизма XIX в.

В рамки неопозитивизма входят несколько десятков разнообразных концепций. Среди них так называемый логический позитивизм, логический эмпиризм, аналитическая философия, лингвистическая философия, философия науки и др.

Но при множестве вариантов есть нечто общее, позволяющее объединить их в одно направление. В отличие от классического позитивизма О. Конта и Г. Спенсера, неопозитивизм видит задачу философии не в систематизации специально-научного знания, а в деятельности, направленной на анализ языковых форм сознания. Предметом философии должен быть язык, прежде всего — язык науки как способ выражения знания. На первый план выдвигается проблема значения и смысла. Неопозитивизм развивался как течение, направленное на анализ методологических проблем: роли знаково-символических средств научного познания, отношения эмпирического и теоретического уровней научного исследования и т. д.

П

ервым,

главным вариантом неопозитивизма

является так называемый логистический

позитивизм. У

его истоков стояли Мур, Рассел и

Витгенштейн.

ервым,

главным вариантом неопозитивизма

является так называемый логистический

позитивизм. У

его истоков стояли Мур, Рассел и

Витгенштейн.

Джордж Эдуард Мур (1873-1958) — британский философ. Преподавал философию в Кембридже (1911-1939) и в университетах США (1940-1944), был главным редактором журнала «Mind» (1921-1947). Мур способствовал возникновению идеи о том, что дело философии — не какие-либо открытия, а прояснение знаний. «Обращение к фактам бесполезно». Философия должна заниматься значением, ее проблема — мысли или язык.

Бертран Рассел (1872-1970) — английский философ, логик, математик, социолог, общественный деятель. Он в значительной мере способствовал становлению и развитию неопозитивизма. Объявив, что «подлинно философские» проблемы «все сводятся к проблемам логики», в 10-е гг. он сосредоточил свои усилия на анализе логической структуры научного знания. На первый план выдвигалось не содержание сознания, а правила языка. Задача философии, по Расселу, заключается не в том, чтобы открывать факты или строить обобщения о фактах, а в том, чтобы подвергнуть логическому анализу высказывания науки; тем самым обеспечивая прояснение знания. Повседневный язык не годится для науки и философии, так как в нем много неясностей и двусмысленностей. Поэтому нужно обратиться к искусственному языку, который следует организовать на основе логики.

Рассел видит задачу философии в логическом анализе научного знания. Как следует построить и «прояснить» научное знание? Содержанием нашего знания, согласно Расселу, являются факты текущего опыта, свидетельства других лиц и принципы науки. Эта «масса» обычного знания должна быть подвергнута философскому, логическому анализу, чтобы выявить структуру науки, компонентами которой являются простые (атомарные) факты, зафиксированные в элементарных (атомарных) предложениях (например, некоторое «элементарное предложение» утверждает, что определенный предмет имеет определенное свойство или что определенный предмет находится в определенном отношении к другому предмету). К таким элементарным предложениям сводятся все другие предложения. Элементарные предложения фиксируют чувственные данные; именно чувственные данные становятся логическими «атомами» для построения картины мира. Элементарные предложения взаимонезависимы. Математика и логика, используемые в организации научного знания, трактуются как априорные науки, не зависящие от структуры мира. 20-е гг. Рассел предложил концепцию «нейтрального монизма». Предлагая изъять из научного обращения категории сознания, субъекта, материи, субстанции как «метафизический хлам», Рассел говорит, что первоосновой всего существующего является некий «нейтральный материал», «нейтральные элементы» мира, в которых уничтожается грань между материальным и духовным, физическим и психическим. Части «нейтрального материала» могут быть организованы различными способами, различными отношениями, тогда в одном случае мы получим материальное, изучаемое физикой, в другом — идеальное, изучаемое психологией. Этот подход иллюстрируется с помощью следующего примера: почтовый справочник классифицирует абонентов и по алфавитному, и по территориальному признаку. Аналогичным образом нейтральное, чувственно данное может становиться то частью ума, то частью физического мира. Нет принципиальной разницы между материальным и духовным: физическое и психическое есть лишь разные аспекты поведения индивидуума.

Людвиг Витгенштейн (1884-1951) начинал как инженер в области авиационной техники, затем занимался математикой и философией математики, был учителем, в 1939 г. сменил Мура в Кембридже на посту профессора философии, в 1947 г. вышел в отставку.

Как и Рассел, Витгенштейн считал, что философия — не наука, не совокупность теоретических положений, а деятельность, состоящая в логическом анализе языка науки. «Целокупность истинных представлений — наука в ее полноте (или целокупность наук). Философия не является одной из наук... Цель философии — логическое прояснение мыслей. Философия — не учение, а деятельность». Результат этой деятельности «не некоторое количество "философских предложений", но прояснение предложений».

Философия должна прояснять мысли, «которые без этого являются как бы темными и расплывчатыми».

У Витгенштейна логическая структура языка отождествляется с логической структурой мира. Но что собой представляет мир? «Мир есть все то, что имеет место». «Мир есть совокупность фактов, а не вещей». Однако понятие факта не определяется.

Логический позитивизм. Идеи Рассела и Витгенштейна были продолжены Венским Кружком, который стал идейным и организационным центром логического позитивизма. Этот кружок был организован в 1922 г. руководителем кафедры индуктивных наук Венского университета Морицем Шликом (1882-1936). В кружок входили О. Нейрат (1882-1945), Г. Ган, Ф. Вайсман, В. Крафт, К. Гедель (1906-1978), Ф. Кауфман, Г. Фейгл и др. С ними сотрудничали X. Рейхенбах (1881-1953), Ф. Франк (1884-1966), А. Айер (1910-1989), Э. Нагель (1901-1985), П. Бриджмен (1882-1961) и др. В 1926 г. в Венский кружок был приглашен австрийский логик и философ Рудольф Карнап (1891-1970), который стал лидером направления; в его работах идеи кружка получили наиболее полное выражение.

В 1929 г. члены кружка создали совместный труд «Научное мировоззрение. Венский кружок». Кружок организовывал конгрессы: в 1929 г. (Прага), в 1930 г. (Кенигсберг), в 1934 г. (Прага), в 1935 г. (Париж), в 1936 г. (Копенгаген), в 1937 г. (Париж), в 1938 г. (Кембридж). С 1938 г. издавался журнал «Erkenntnis». После аншлюса (присоединения Австрии к Германии, 1938 г.) кружок распался и Карнап уехал в США.

Концепцию Венского кружка разделяла Львовско-Варшавская школа, представленная такими именами, как К. Твардовский, Я. Лукасевич (1878-1956), С. Лесьневский (1886-1939), Т. Котарбинский (1886-1981), К. Айдукевич (1890-1963), А. Тарский (1902-1984) и др. Акцентируя внимание на логическом анализе науки в философии, эта школа резко отрицательно относилась к становящемуся модным иррационализму.

Для философской позиции логического позитивизма характерно отрицание научной осмысленности понятия объективной реальности и вопроса об отношении сознания к ней. Вопрос о внешнем источнике чувственных данных лишен смысла. А что касается микро- и мегаобъектов, которые чувственно не даны, то это — продукты формальных преобразований протокольных предложений, фиксирующих «атомарные факты». Логика и математика понимаются как совокупности дедуктивных построений, опирающихся на конвенции (соглашения). Эта позиция лежит в основе различных концепций в общем русле логического позитивизма.

Р. Карнап заострил вопрос о «невозможности» философии в ее «традиционном» значении. В известной работе «Преодоление метафизики логическим анализом языка науки» (1932) он утверждает, что предложения (суждения), из которых состоят философские учения, не являются подлинными суждениями. Дело в том, что настоящие суждения являются либо истинными, либо ложными, а философские суждения — «псевдопредложения», они лишены научного смысла. Именно научного смысла, поскольку они все же имеют определенный смысл, так как они противоположны полному абсурду. Так, высказывание: «Первоначально есть абсолютный дух» осмысленно по отношению к набору звуков «блям-блям, бур-бур», но в то же время лишено научного смысла.

Почему же философские предложения — псевдопредложения? Карнап указывает на три причины: 1) либо дело в том, что они составлены из «псевдопонятий»; 2) либо входящие в них понятия соединены в предложения по правилам, не совместимым с грамматикой и логикой; 3) либо эти предложения получены из других предложений с нарушением принципов логического вывода.

Примеры псевдопонятий: «дух», «вещь в себе», «мировой принцип» и т. п. Это «метафизические слова без значения», которым не соответствует в действительности ничто реальное. Предложение, в состав которого входит псевдопонятие, не будет ни истинным, ни ложным, подобно тому как утверждение: «Сапоги в современных условиях шьют на машинах» не истинно и не ложно, а лишено научного смысла.

Псевдопредложения возникают также вследствие того, что термины, сами по себе не вызывающие каких-либо возражений, соединяются посредством связей, противоестественных с логическо-грамматической точки зрения. Например, тезис Гегеля: «Ничто переходит в нечто» лишен научного смысла, так как образован с нарушением правила, запрещающего приписывать «ничто» какие-либо предикаты.

Но одна грамматика сама по себе не дает гарантии осмысленности предложений. Да, грамматика не допускает некоторых сочетаний слов. Например: «Цезарь есть и». Предикатом не может быть союз («и»), а обязательно существительное или прилагательное. Но, с другой стороны, грамматика допускает такие сочетания слов, как, скажем, «Цезарь есть простое число», хотя это бессмыслица. В конечном счете, утверждает Карнап, философские предложения потому являются псевдопредложениями, что они не поддаются проверке путем сопоставления их с чувственной реальностью. Как, например, можно проверить содержание предложений об Абсолюте?

Однако философские предложения могут иметь рациональный смысл, если их понимать как высказывания об отношениях между словами. Так, вместо предложения: «Время одномерно, а пространство трехмерно» нужно говорить: «Обозначение времени состоит из одной координаты, а пространства — из трех».

Завершая свою критику традиционной философии, Карнап пишет: «Метафизика более не может претендовать на научный характер. Та часть деятельности философа, которая может считаться научной, состоит в логическом анализе... Философия должна быть заменена логикой науки — иначе говоря, логическим анализом понятий и предложений науки, ибо логика науки есть не что иное, как логический синтаксис языка науки».

Карнап отмечает, что философия, несмотря на свою «бессмысленность», существует и развивается в течение длительного времени. Возникает вопрос: что же заставляет людей снова и снова возвращаться к философским исканиям? Карнап считает, что «традиционная» философия возникла из потребности дать выход «чувству жизни», гнездящемуся в сердце каждого человека и не поддающемуся выражению рациональным путем. Главная ошибка метафизика состоит в том, что он свое внутреннее чувство жизни выражает в форме утверждений о внешнем мире. А вот поэт и музыкант этого не делают — они выражают свои чувства в стихах или мелодиях. Метафизик же выражает свои чувства в псевдонаучных предложениях и требует, чтобы с ними соглашались. Наиболее адекватно «чувство жизни» выражается в искусстве. «Вероятно, музыка является наиболее чистым средством выражения чувства жизни, так как она в сильнейшей степени свободна от предметности». Философия — это своего рода суррогат искусства, она все же отвечает иррациональному «голосу» сердца.

Верификация, физикализм и конвенционализм. В ходе эволюции логического позитивизма на первый план выдвигались концепции верификации, физикализма и конвенционализма.

Верификация — это проверка предложений науки с точки зрения их осмысленности, значимости. В 1929 г. Венский кружок принял тезис о том, что значением предложения является метод его верификации. В результате верификации устанавливается осмысленность, истинность или ложность предложений. Дж. Айер выдвинул тезис о том, что непроверяемое предложение познавательно бессмысленно.

М.

Шлик сформулировал программу выведения

всего научного знания из «чувственно

данного» и предложил принцип верификации

(от лат. verus

—

истинный, facio

—

делаю). Верификация

— это процесс установления истинности

научных утверждений.

Приведем описание этого принципа Шликом.

«Допустим, что мы должны осуществить

верификацию какого-либо реального

утверждения U.

Из

U

можно

вывести новое суждение Uv

обращаясь

к помощи иного суждения LP,

которое

выбрано так, что U

и

LP

вместе

служат Ссылками силлогизма, выводом из

которого и является именно Uv

Суждение

LP

может

быть, во-первых, снова реальным

утверждением, либо, во-вторых, дефиницией,

либо, в-третьих, чисто понятийным

предложением; в отношении его примем,

что его истинность абсолютно определена.

Из Ui

можно,

обращаясь, в свою очередь, к помощи

суждения U"

вывести

следующее суждение U2,

причем,

если речь идет о характере U",

существуют

те же самые возможности, что и в случае

с LP.

Из

U2,

а

также нового U"'

мы

получим U3

и

т. д., пока не приходим к суждению Un,

которое

формой более или менее такого вида: «В

том-то и том-то месте, в то-то и то-то

время, в тех-то и тех-то условиях можно

наблюдать и пережить то-то и то-то». Идем

на указанное место, реализуем указанные

условия и описываем, т. е. обозначаем

полученные при этом наблюдения или

переживания некоторым суждением W

(суждение наблюдения), причем наблюдаемое

или переживаемое на основе актов

повторного познания подводят под

соответствующие понятия и обозначают

употребляемыми для этого словами. Если

"/тождественно с Un,

то

это означает верификацию Un,

а

тем самым и первоначального U».

Схематически

процесс верификации можно представить

так:

М.

Шлик сформулировал программу выведения

всего научного знания из «чувственно

данного» и предложил принцип верификации

(от лат. verus

—

истинный, facio

—

делаю). Верификация

— это процесс установления истинности

научных утверждений.

Приведем описание этого принципа Шликом.

«Допустим, что мы должны осуществить

верификацию какого-либо реального

утверждения U.

Из

U

можно

вывести новое суждение Uv

обращаясь

к помощи иного суждения LP,

которое

выбрано так, что U

и

LP

вместе

служат Ссылками силлогизма, выводом из

которого и является именно Uv

Суждение

LP

может

быть, во-первых, снова реальным

утверждением, либо, во-вторых, дефиницией,

либо, в-третьих, чисто понятийным

предложением; в отношении его примем,

что его истинность абсолютно определена.

Из Ui

можно,

обращаясь, в свою очередь, к помощи

суждения U"

вывести

следующее суждение U2,

причем,

если речь идет о характере U",

существуют

те же самые возможности, что и в случае

с LP.

Из

U2,

а

также нового U"'

мы

получим U3

и

т. д., пока не приходим к суждению Un,

которое

формой более или менее такого вида: «В

том-то и том-то месте, в то-то и то-то

время, в тех-то и тех-то условиях можно

наблюдать и пережить то-то и то-то». Идем

на указанное место, реализуем указанные

условия и описываем, т. е. обозначаем

полученные при этом наблюдения или

переживания некоторым суждением W

(суждение наблюдения), причем наблюдаемое

или переживаемое на основе актов

повторного познания подводят под

соответствующие понятия и обозначают

употребляемыми для этого словами. Если

"/тождественно с Un,

то

это означает верификацию Un,

а

тем самым и первоначального U».

Схематически

процесс верификации можно представить

так:

Согласно принципу верификации, если предложение науки не поддается сравнению с чувственным опытом субъекта, то его нужно элиминировать из научного знания, так как оно лишено научного смысла.

W — это некоторое «атомарное» (элементарное) предложение. Неопозитивисты в качестве «атомарных» рассматривали такие предложения, которые непосредственно выражают данные чувственного восприятия (например, «осадок исчез», «цвет зеленый», «амперметр показывает 2 Л»). Все остальные предложения, кроме определений, они представляли как функции этих предложений. Если же суждение не удается свести к «атомарным» («протокольным») предложениям, то оно зачисляется в «метафизические», не относящиеся к науке, уместные лишь для выражения эмоций.

Но существуют утверждения логики и математики, не сводимые к «чувственным данным». Шлик говорит, что они не выражают знания о мире, а представляют собой лишь схемы рассуждений.

Принцип верификации привлек к себе внимание тем, что он работал против спекулятивных построений в науке. В 1920-1930-е гг. распространилось убеждение, что все теоретические суждения полностью редуцированы (сводимы) к протокольным предложениям, т. е. к эмпирическому базису.

Однако принцип верификации в понимании Шлика породил ряд проблем. Прежде всего выясняется, что верификация неприменима к проверке суждений о фактах прошлого (и тем более будущего). Кроме того, если строго следовать принципу верификации, приходится считать непроверяемыми многие принимаемые современной наукой факты, ибо они не имеют непосредственного чувственного эквивалента. В плачевном состоянии оказалась бы прежде всего физика элементарных частиц. Также отмечалось, что трудно верифицировать общие положения (законы науки), поскольку невозможно проверить все единичные их следствия (факты).

Особый интерес вызвало толкование протокольных предложений. Вначале они трактовались как протоколы чувственных переживаний субъекта: «Это — теплое», «Вижу зеленое» и т. п. Такие предложения считались гносеологически первичными, абсолютно достоверными (в их истинности нельзя сомневаться). Но при таком понимании протокольных предложений возникает опасность субъективизма, опасность того, что у каждого человека может быть свой собственный протокольный язык и соответственно своя собственная наука, сводящаяся к его личному языку. Но это противоречит факту общезначимости науки. Выход ученые видели в том, чтобы найти «интерсубъективный» язык, общий для всех индивидов. В связи с этим была предложена концепция физикализма.

В 30-е гг. Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Фейгл, Ф. Франк и другие высказали идею объединения всех наук на основе универсального языка (языка математической физики). Карнап утверждал, что язык физики — это универсальный язык науки. В соответствии с этой установкой в качестве протокольных предложений должны быть приняты предложения о наблюдаемых физических объектах. Выраженные исключительно в терминах физики, эти предложения независимы от личностных особенностей восприятия.

Карнап высоко оценивал возможности физикализма; он высказывал предположение, что даже психология может быть «низведена до статуса части физики».

В концепции так называемого операционализма утверждалось, что в теории могут быть использованы только те понятия, которые допускают «операциональное определение» (Бриджмен). Операциональное определение понимается как определение путем описания ряда физических операций. Так, например, чтобы дать операциональное определение понятию прямой линии, нужно изготовить куб, одно из ребер которого является «физической интерпретацией» геометрического понятия прямой линии. Таким образом, теоретический уровень научного познания сводится к эмпирическому (соответственно «теоретический язык» к «языку наблюдения»). В итоге получается, что предметом исследования в физике являются «положения стрелок», «вспышки на экранах» и т. п. Когда же физик говорит об «атомах», «электронах» и т. п., то он просто использует удобные выражения для формулировок связей данных опыта.

Но зададимся вопросом: откуда берутся эти данные? Можно ответить, что мы получаем их из показаний приборов. Однако для того чтобы получить показания приборов, нужно создать эти приборы, нужно знать методы получения этих данных и т. п. Это означает, что опытные данные сами опосредованы теоретическим уровнем. Таким образом, концепция редукции теоретического знания к эмпирическому не соответствует фактическому положению дела.

В логическом позитивизме были сильно развиты мотивы конвенционализма. Причиной этого послужило утверждение, что принцип верификации не является очевидным, он сам подлежит верификации. А верификация верификации, в свою очередь, сама должна быть верифицирована и т. д. Логические позитивисты пытались спасти положение, заявив, что принцип верификации может быть принят «независимо» от решения вопроса о его обоснованности и что его можно считать условным соглашением (конвенцией). Таким образом, в структуру научного знания входят элементы конвенции. Но этим конвенциалистические мотивы не ограничились.

Как известно, для развитой и логически законченной теории идеалом считается ее построение на основе аксиоматического метода. С гносеологической точки зрения вопрос о природе такой теории в целом основывается на вопросе о природе ее базисных положений, аксиом (в частности, на вопросе об их происхождении). В истории философии на последний вопрос были даны два ответа: а) аксиомы взяты из опыта (Локк), б) они априорны (Кант). Логические позитивисты выдвинули новый тезис: аксиомы — условные соглашения (конвенции). При этом Шлик рекомендовал при выборе аксиом стремиться к тому, чтобы они помогали формулировке законов науки в как можно более простой форме. Но ведь об условных соглашениях (аксиомах) нельзя сказать, истинны они или ложны. Теория оказывается чисто формальной конструкцией, не имеющей отношения к опыту. Отсюда также следует, что истинность теории заключается в логической взаимосогласованности ее предложений.

Необходимо также учитывать, что в аксиоматической системе из аксиом на основании логических правил выводятся другие утверждения. А какова природа этих логических нормативов? Карнап (в 1934 г.) предложил «принцип терпимости», согласно которому для построения научной теории нужно выбрать любую непротиворечивую логическую систему. «В логике нет морали. Каждый свободен построить свою собственную форму языка по своему желанию. Все, что от него требуется, если он желает обсуждать ее, это ясно изложить свой метод и дать синтаксические правила вместо философских аргументов». Эту же идею поддерживал К. Поппер. А. Гемпель саму логику трактует как «игру» символами согласно установленным правилам. В развернутом виде концепция конвенционализма предполагает соглашения (конвенции) относительно набора терминов, совокупности правил приписывания смысла терминам, правил вывода, выбора фрагментов опыта, с которым и соотносятся предложения теории.

В ходе эволюции логического позитивизма выяснилось, что не существует «чистых» протокольных предложений, нет языка наблюдения, нейтрального по отношению к теоретическому знанию. В структуре научного знания нет эмпирического знания, свободного от (явной или скрытой) теоретической интерпретации. Карнап был вынужден признать, что теоретический язык не может быть сведен к языку наблюдения. Выяснилось также, что попытка элиминации «метафизики» из философского и научного познания не оправданна. Куайн, Коллингвуд, Койре и другие на основе анализов оригинальных текстов выдающихся естествоиспытателей пришли к выводу о значительной роли метафизических концепций в создании фундаментальных научных теорий. Было также продемонстрировано, что в структуре научных теорий имеются метафизические положения, которые невозможно проверить с помощью принципа верификации. Не увенчались успехом попытки в полной мере формализовать язык науки. Само понятие полностью формализованной теории оказалось слишком сильной идеализацией.

Хотя основная установка логического позитивизма была скомпрометирована, нужно все же отметить, что сама программа логического анализа языка науки, направленность на методологию науки имеет большое значение. В этой сфере логическими позитивистами были получены важные результаты, касающиеся теории логического синтаксиса и логической семантики, вероятностной логики,, анализа структуры теории, типов объяснения и т. д.

Лингвистический позитивизм. Второй основной формой неопозитивизма (в 50-60-е гг.) был так называемый лингвистический позитивизм. Если логические позитивисты занимались анализом языка науки, обращая особое внимания на формализованные языки, то лингвистические философы обратились к обыденному, естественному языку, делая упор на прагматический аспект языка.

Программа лингвистической философии была предложена Людвигом Витгенштейном (новая позиция Витгенштейна была изложена в работе «Философские исследования», а также в работах «Философские заметки», «Заметки об основаниях математики», «О достоверности»).Витгенштейн приходит к выводу о том, что невозможно найти действительно элементарные предложения. Простое всегда относительно. Невозможен и «идеальный» язык, где были бы однозначные слова; различные слова означают различные объекты, а предложения описывают факты или положение дел. Витгенштейн предлагает заняться анализом обычного разговорного языка. При этом Витгенштейн и его последователи — представители Оксфордской школы (Райл, Остин, Стросон и др.) — считали, что функционирование естественного языка нельзя описать с помощью какой-то единой теории.

Ц

ентральное

понятие философской концепции Витгенштейна

— языковая игра и ее правила, принятые

данным обществом.

ентральное

понятие философской концепции Витгенштейна

— языковая игра и ее правила, принятые

данным обществом.