- •Введение

- •Градостроительные принципы размещения музея

- •Состав и взаимосвязь помещений

- •Входная группа музея.

- •Помещения культурно-просветительского значения

- •Экспозиционная группа

- •Фондохранилище

- •Освещение экспозиции

- •Принципы пространственной организации музея

- •Состав и содержание проекта

- •Содержание курсового проекта

Принципы пространственной организации музея

Выбор объемно-планировочной композиции зависит, прежде всего, от размеров и характера участка и во многом определяется индивидуальностью коллекции. Не существует единого, определенного типа современного музея. Низкие распластанные композиции не исключают сочетания горизонтальных и вертикальных объемов, высотных компактных построений. На зонирование помещений влияет расположение входов и выходов, маршруты осмотра для посетителей, характер работы в отделах.

В музеях с выставочной площадью до 1000 м2 помещения часто располагают в одном горизонтальном уровне. Типичный вариант объемно-планировочной экспозиции – объединение вспомогательных помещений по одну сторону экспозиционных залов. В вестибюле находятся гардероб, киоски, дальше – лекционный зал с самостоятельным входом, административные помещения, библиотека.

Функциональное разделение помещений на две группы закрепляется введением внутреннего дворика для экспозиций под открытым небом.

Все помещения получают естественное освещение. Кольцевая экспозиция вокруг двора обеспечивает четкий график движения, например, в музее Е.Барлаха в Гамбурге (рис. 13).

При специфических условиях строительства (сложный рельеф местности, своеобразие коллекций и пр.) возможна корректировка такой схемы. Так в музее в Ольборге участок в виде террас позволяет устроить светлые хранилища и служебные помещения в нижнем этаже, где также размещены открытые стоянки для автомобилей и велосипедов (рис. 14).

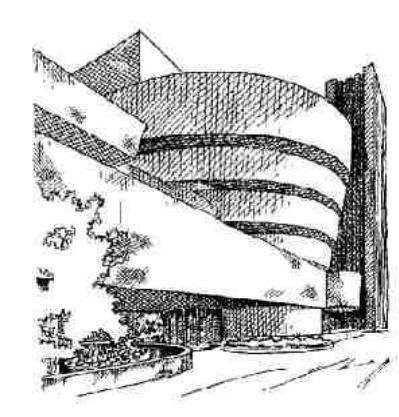

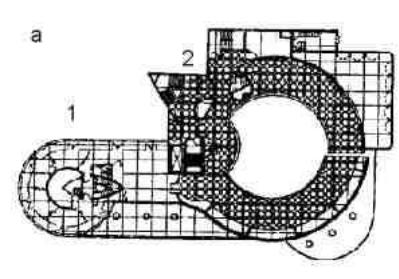

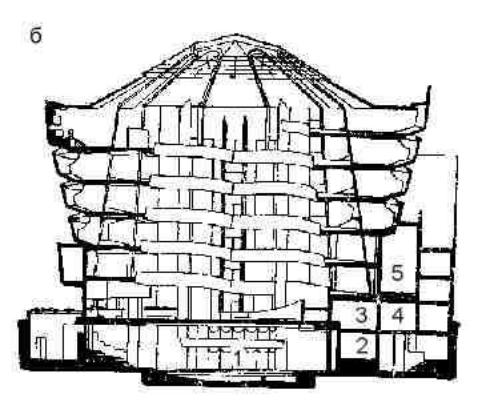

Архитектура должна стать органической частью впечатления, производимого на посетителя. Атмосфера сопереживания создана Ф.Л.Райтомв музее Гуггенхейма. Архитектура спирали очень мощна, но при посещении музея становится очевидным, что здание не самоцель (рис. 15).

В музее Гуггенхейма объединены принципы музея с одним главным помещением. Это один из немногих примеров пространственного построения интерьера, позволяющего из любой точки обозревать всю экспозицию. Группа вестибюля – промежуточный элемент между музейной зоной и служебными помещениями. Ядро музея – пандус с 3%-ным уклоном. Посетители поднимаются вверх на лифте, а вниз спускаются по пандусу.

Рис. 13. Музей Барлаха в Гамбурге, 1962. Арх. В.Кальморген:

1 – вестибюль; 2 – библиотека; 3 – комната администрации; 4 – гардероб; 5 - хранилище; 6 – приемная; 7-9 – лекционные залы; 10 – опускаемая перегородка; 11-15 – экспозиционные залы; 16 – дворик; 17 – лоджия; 18 – квартира смотрителя

Рис. 14. Проект музея в Ольборге, 1972. Архитекторы А.Аалто, Э.Аалто, Ж.Барел:

1 – хранилище; 2 – мастерские; 3 – автостоянка; 4 – стоянка велосипедов; 5 – служебные помещения; 6 – вестибюль; 7 – галерея картин; 8 – лекционный зал на 200 мест; 9 – галерея скульптур; 10 – комната администрации; 11 – музыкальная комната; 12 – галерея современного искусства; 13 – амфитеатр; 14 – террасы для скульптур

Рис. 15. Музей Гуггенхейма, 1956-1959. Арх. Ф.Райт:

а – план: 1 – экспозиционные помещения; 2 – служебные помещения; б – разрез: 1 – аудитория; 2 –служебные помещения; 3 – кухня; 4 – кафе; 5 – галерея