- •Методические указания

- •Режим работы в бактериологической лаборатории.

- •Знакомство с иммерсионным микроскопом.

- •Упражнение в микроскопии на готовых препаратах с применением

- •Правила обращения с культурами микробов.

- •Приготовление препарата-мазка и его фиксация. Окрашивание мазка.

- •Основные преимущества и принципы контрастирования

- •Бактериоскопическое исследование препарата «раздавленная капля» и микропрепаратов контрастированных методами негативной окраски по Бурри, позитивной - фуксином.

- •Контрольные вопросы

- •Приложение к занятию 1

- •Определение понятий "микроорганизмы" и "вид"

- •Занятие № 2

- •План занятия

- •Методические указания

- •1. Микроскопические методы исследования

- •1.1. Электронная микроскопия

- •1.2. Фазовоконтрастная микроскопия

- •1.3. Метод люминесцентной микроскопии

- •1.4. Метод микроскопии в темном поле

- •2. Морфология микроорганизмов

- •2.1. Морфология бактерий

- •2.3. Наблюдение подвижности бактерий в препарате "висячая капля"

- •3. Сложные методы окраски микробов в изучении их структуры

- •3.1. Изучение структуры клеточной стенки бактерий, окраска по Граму

- •3.2. Включения у бактерий. Демонстрация препарата

- •3.3. Капсула бактерий, бактериоскопическое исследование препарата-мазка из культуры палочки Фридлендера окрашенного по методу Бурри-Гинса

- •Контрольные вопросы

- •Занятие № 3

- •План занятия

- •Методические указания.

- •Способы стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды и

- •Определить по готовым посевам антибактериальное действие

- •Бактериологическое изучение антибактериального действия спирта,

- •Тестовый контроль по теме: «стерилизация и дезинфекция»

- •Знакомство с питательными средами, применяемыми для выращивания бактерий

- •Изучение характера роста бактерий на плотных и жидких питательных средах (культуры бактерий на мпа в чашках Петри и в пробирках, а также на мпб)

- •Пигменты бактерий. Демонстрация пигментных культур

- •Исследование смеси бактерий. Бактериоскопия смеси и посев ее на пластинки мпа с целью получения изолированных колоний

- •Контрольные вопросы

- •Приложение к занятию № 3

- •Занятие № 4

- •План занятия

- •Методические указания

- •1. Изучение физиологии микроорганизмов, классификации бактерий по типу дыхания и отношению к температуре. Знакомство с термостатом

- •Освоение техники пересева бактериальных культур с пластинок мпа на косячок мпа, с косячков мпа на косячок и пластинки мпа с помощью

- •Исследование смеси бактерий (продолжение). Макро- и микроскопия

- •Знакомство с составом дифференциально-диагностических питательных сред: Плоскирева, Эндо, Левина и др., особенностями роста различных

- •Изучение биохимической (ферментативной) активности бактерий.

- •Контрольные вопросы

- •Приложение к занятию № 4

МОДУЛЬ I

ОБЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

ЗАНЯТИЕ № 1

Дата________________

Тема: ВВЕДЕНИЕ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

План занятия

1. Знакомство с режимом работы в микробиологической лаборатории и рабочим местом.

2. Знакомство с иммерсионным микроскопом и правилами работы с ним.

3. Обучение микроскопии на готовых препаратах-мазках с применением иммерсионной системы.

4. Правила обращения с культурами микробов.

5. Приготовление препарата-мазка и его фиксация.

6. Основные преимущества и принципы контрастирования микропрепаратов. Знакомство с основными анилиновыми красителями. Окрашивание и микроскопия мазка.

7. Бактериоскопическое исследование препарата «раздавленная капля» и микропрепаратов контрастированных методами негативной окраски по Бурри, позитивной - фуксином.

Методические указания

Режим работы в бактериологической лаборатории.

Учебная комната на кафедре микробиологии представляет собой учебную бактериологическую лабораторию вуза, в которой студенты работают с живыми микроорганизмами IV группы патогенности (возбудители бактериальных, грибковых, вирусных септицемий, менингитов, пневмоний, энтеритов, токсикоинфекций и острых отравлений). Доступ к заразному материалу, возможность его изучения, является обязательным элементом обучения студентов стоматологов. Работа в микробиологической лаборатории имеет ряд особенностей, которые необходимо строго соблюдать для поддержания личной и общественной безопасности. Основные правила заключаются в следующем:

Студенты в учебную комнату допускаются в рабочей одежде, представляющую собой медицинский халат, шапочку, сменную обувь.

До начала занятия в рабочей тетради записывают протокол занятия, в котором по мере проведения исследования делают записи и зарисовки.

Личные вещи студента помещаются в специально отведенный шкаф, на рабочем месте допускаются рабочая тетрадь, цветные карандаши, ручка.

В помещении лаборатории соблюдают чистоту и порядок, запрещены прием пищи, курение, излишние разговоры и движения, каждый студент имеет свое рабочее место и отвечает за порядок на нем.

Материал для работы принимает дежурный по группе у лаборанта кафедры и раздает студентам, по окончанию работы последовательность обратная, студенты сдают материал дежурному, а он в свою очередь лаборанту.

Предметы, использованные при работе с живыми микробами, должны быть сразу обеззаражены либо прожиганием на пламени, либо погружением в дезинфицирующий раствор. Все выданные приборы и материалы должны оставаться в предусмотренных носителях и не выкладываться на рабочую поверхность столов. В случае возникновения аварийных ситуаций (например, разбита пробирка с заразным материалом) студент должен немедленно поставить в известность преподавателя и вместе с ним обеззаразить рабочее место.

В конце занятия каждый студент обязан привести в порядок свое рабочее место, вымыть руки дезинфицирующим раствором и мылом, представить рабочую тетрадь с зарисовками и протоколом.

Оборудование рабочего места.

На рабочем столе должно быть все необходимое для работы: микроскоп, иммерсионное масло, бактериологическая петля, спиртовка, набор красок, промывалка и ванна для промывки препаратов, предметные стекла и салфетки для протирания их, штатив для пробирок с культурами, пинцет, фильтровальная бумага для высушивания препаратов и банка для отработанных стекол.

Знакомство с иммерсионным микроскопом.

Важнейшей характеристикой каждого объектива микроскопа является его разрешающаяся способность. Разрешающей способностью называется минимальное расстояние между двумя точками, при котором они видны раздельно (т.е. не сливаются в одну). Разрешающая способность объектива ограничивается такими недостатками оптической системы, как сферическая и хроматическая аберрации, дифракция и т.д. Если первые два явления устранимы, то явление дифракции имеет место в любой оптической системе. Оно ограничивает разрешающую способность оптических систем. Разрешающая способность объектива с учетом явлений дифракции описывается следующей формулой:

А

= 0,61 Х

![]() ,

,

где А - минимальное расстояние между двумя точками объекта (разрешающая способность);

n - показатель преломления среды между препаратом и фронтальной линзой объектива (в случае масляной иммерсии n=1,51);

α- угол между оптической осью объектива и наиболее крайним лучом, попадающим в объектив из центра препарата;

λ- длина световой волны;

0,61 - коэффициент, который учитывает геометрические факторы при вычислении освещенности первого дифракционного максимума от круглого отверстия.

Величина n·sinα постоянна для каждого объектива и называется числовой, или нумерической, апертурой. Она выгравирована на оправе объектива. В монобромнафталиновых иммерсионных объективах нумерическая апертура может варьировать в пределах от 1,25 до 1,60. При наличии воздуха между фронтальной линзой и покровным стеклом нумерическая апертура не превышает 0,95.

Из приведенной выше формулы видно, что разрешающая способность объектива прямо пропорциональная его числовой апертуре и обратно пропорциональна длине волны света, используемого при микроскопии. При микроскопии в видимом свете с длиной волны порядка 0,55 микрона и иммерсионным объективом с максимальной нумерической апертурой 1,60 разрешающая способность равна:

А

= 0,61×![]()

Величина угла, при котором глаз способен различать раздельно две точки, называется углом резкого зрения. Для получения на сетчатке раздельного изображения двух точек световые лучи должны попасть в глаз под углом зрения, который стягивает дугу от 2 до 4 минут.

Изображение структур, разрешенных объективом, может быть увеличено окуляром лишь настолько, чтобы оно просматривалось под углом, стягивающим дугу величиной от 2 до 4 минут. Это – полезное увеличение микроскопа. Полезное увеличение микроскопа не может превышать числовую апертуру более чем в 1000 раз. Поэтому максимальное полезное увеличение для микроскопов, имеющих иммерсионные объективы с апертурой 1,4 – 1,6, составляет 1400 – 1600. Применение в таких микроскопах более сильных окуляров никаких дополнительных деталей к структуре препарата, разрешаемой объективом, не выявляет.

Для полного использования разрешающей способности иммерсионного объектива необходимо выполнять следующие основные правила:

конденсор осветительного аппарата должен быть поднят до отказа (до уровня предметного столика).

диафрагма конденсора должна быть полностью открыта.

во всех без исключения случаях работа ведется с плоским зеркалом, так как конденсор рассчитан на работу с параллельными пучками света.

Наряду с увеличением и нумерической апертурой одной из важных характеристик объектива является его свободное рабочее расстояние, т.е. расстояние между верхней поверхностью препарата и нижней поверхностью фронтальной линзы объектива при наведенном на фокус объективе. Эти расстояния следующие:

для объектива с увеличением 8× - 8,5 мм;

для объектива с увеличением 40× - 0,4 мм;

для объектива с увеличением 90× - 0,2 мм.

Знание этих расстояний необходимо для того, чтобы быстро сфокусировать микроскоп на препарате.

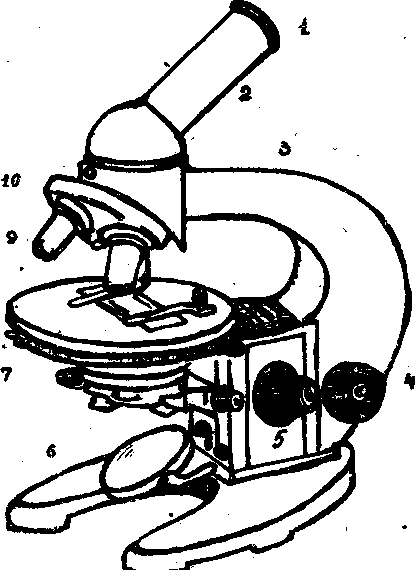

Рисунок

1. Схема строения микроскопа МБР-1

Обозначения:

1 - окуляр;

2 - тубус;

3 -штатив (колонка и ножка);

4- макрометрический винт

5- микрометрический винт;

6 - зеркало;

7 - конденсор;

8- предметный столик;

9- объектив;

10 - револьвер.

Порядок работы с микроскопом

проверить состояние осветительного аппарата (поднять конденсор, открыть его диафрагму, поставить плоское зеркало, направить его на источник освещения);

на поверхность изучаемого микропрепарата нанести каплю иммерсионного масла и положить на столик микроскопа;

выбрать иммерсионный объектив с черной полосой увеличение 90×, подвести под тубус до появления характерного щелчка, свидетельствующего о закреплении объектива и смотря сбоку с помощью макровинта опустить его до контакта фронтальной линзы с поверхностью стекла;

смотря в окуляр макровинт, медленно вращая на себя, настроить изображение объекта, когда различимы форма и цвет бактерий с помощью микровинта навести ясность микроизображения.

Техника безопасности при работе с микроскопом.

микроскоп переносят, держа за колонку;

в момент переноса револьвер должен находиться в нейтральном положении, т. е. над предметным столиком не должно быть объективов;

опускание объектива с помощью макровинта может производиться только при непосредственном контроле, наблюдении сбоку;

микровинтом можно совершать не более ½ оборота, если для наведения ясности этого недостаточно, необходимо вернуться к макровинту;

по окончанию работы с помощью макровинта объектив следует поднять над предметным столиком и перевести револьвер в нейтральное положение.