- •Работа 1 Рентгеноструктурный анализ

- •Краткое теоретическое обоснование Возбуждение рентгеновских лучей

- •Тормозной рентгеновский спектр

- •Характеристический рентгеновский спектр

- •Некоторые кристаллографические определения и обозначения

- •Дифракция рентгеновских лучей

- •Уравнение Вульфа — Брэгга

- •Метод Дебая — Шеррера

- •Оборудование для рентгеноструктурного анализа по методу Дебая — Шеррера

- •Подготовка исследуемых образцов

- •Расшифровка рентгенограммы и расчеты

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

Метод Дебая — Шеррера

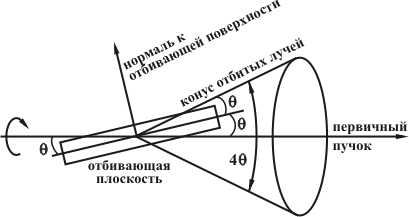

Рис. 1.9.

Схема, поясняющая образование конусов

отраженных лучей

Пусть некоторое семейство плоскостей

в кристалле образует с падающим пучком

монохроматических рентгеновских лучей

угол

,

удовлетворяющий уравнению Вульфа — Брэгга

(рис. 1.9). Не изменяя угол скольжения,

будем вращать кристалл вокруг оси

первичного пучка. Отраженный луч,

очевидно, опишет в пространстве конус

с углом при вершине, равным

![]() .

.

Другое семейство плоскостей этого же кристалла дает такой же конус, но уже с другим углом при вершине и т. д. Если же на пути отраженных лучей перпендикулярно первичному пучку поставить фотопластинку, то на ней зафиксируется ряд концентрических колец по числу семейств атомных плоскостей, отражающих рентгеновские лучи.

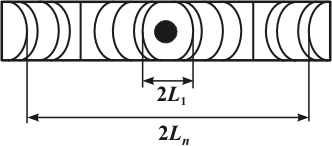

Рис. 1.10.

Схема рентгенограммы поликристаллического

вещества

Из рисунка 1.10 легко понять, что расстояние между двумя симметричными линиями на пленке зависит от углов при вершине конусов и от расстояния пленки до исследуемого вещества. Эти величины связаны между собой зависимостью

![]() , (5)

, (5)

где

![]() — расстояние между симметричными

линиями на пленке в миллиметрах, R

— радиус цилиндрической пленки в

миллиметрах,

— угол скольжения в радианах.

— расстояние между симметричными

линиями на пленке в миллиметрах, R

— радиус цилиндрической пленки в

миллиметрах,

— угол скольжения в радианах.

Если же выразить угол в градусах, то формула (5) будет иметь вид:

![]() . (6)

. (6)

Это основная расчетная формула в рентгеноструктурном анализе порошков по методу Дебая — Шеррера. По ней, если знать диаметр цилиндрической пленки и расстояние между симметричными линиями на пленке, можно определить углы скольжения, а затем, пользуясь уравнением Вульфа — Брэгга, получить ряд значений межплоскостных расстояний и, наконец, период решетки, если известны индексы плоскостей, отражающих рентгеновские лучи.

Оборудование для рентгеноструктурного анализа по методу Дебая — Шеррера

Рентгеновская трубка. При проведении рентгеноструктурного анализа используются электронные трубки типа БСВ (безопасная по отношению к рентгеновским лучам, структурная, водяного охлаждения). В стеклянный баллон впаяны анод и катод. Анод окружен медным чехлом с четырьмя отверстиями, закрытыми тонким слоем бериллия. Напротив отверстий в чехле впаяны окна из специального стекла «гетан», слабо поглощающего рентгеновские лучи. Снаружи анодная часть трубки окружена латунным цилиндром с четырьмя отверстиями для выхода лучей. Внутренняя поверхность цилиндра покрыта свинцом. Анод трубки полый, что дает возможность охлаждать его водой. Маркировка трубок делается в зависимости от вещества зеркала анода. Например, БСВ-Сu обозначает медный анод.

В электронных трубках пучок электронов создается за счет термоэлектронной эмиссии в вакууме. Источником электронов является вольфрамовая нить, по которой пропускают электрический ток. Эта нить одновременно является катодом.

При нагреве нити накала вокруг нее за счет термоэлектронной эмиссии создается электронное облако. Напряжение накала зависит от режима работы и типа трубки. Обычно оно составляет от 3 до 9 В. Чем выше ток накала и соответственно температура катода, тем выше ее электронная эмиссия. Количество электронов, испускаемых катодом, определяется законом:

, (7)

, (7)

где А и В — константы, которые зависят от материала нити; Т — абсолютная температура нити; k — постоянная Больцмана.

При температуре до 2000 К термоэлектронная эмиссия вольфрамовой нити мала. Увеличение температуры нити до 2200 К, т. е. на 10 %, увеличивает эмиссию в 10 — 20 раз. Этим объясняется чувствительность тока, проходящего через рентгеновскую трубку, к изменению тока накала. Так, например, при увеличении тока накала от 3,6 до 3,8 А ток через трубку (анодный ток) возрастает в 2 — 3 раза (рис. 1.11).

При включенном высоком напряжении

электроны с «облака» вблизи катода

ускоряются электрическим полем и

попадают на анод, где возбуждают

рентгеновское излучение. При относительно

небольшой разности потенциалов между

анодом и катодом (менее 8 — 12 кВ)

только часть электронов облака достигает

анода. Чем выше напряжение, тем большее

количество электронов доходит в единицу

времени к аноду, и ток через трубку

растет (кривые a и b, рис. 1.12).

При некотором достаточно большом

напряжении все вылетающие из катода

электроны будут достигать анода. С этого

момента трубка начинает работать в

режиме насыщения; при дальнейшем

увеличении напряжения ток остается

неизменным. Максимальный ток

![]() ,

достигаемый при данном накале

,

достигаемый при данном накале

![]() ,

называется током насыщения. Он тем

выше, чем больше ток накала (рис. 1.12).

,

называется током насыщения. Он тем

выше, чем больше ток накала (рис. 1.12).

Электронные рентгеновские трубки работают обычно в режиме насыщения при напряжении более 25 — 30 кВ. Для обеспечения нормальной работы электронной трубки в ней должен создаваться высокий вакуум (порядка 10–3 — 10–5 Па).

При плохом вакууме быстро окисляется и перегревается нить катода. Причиной разрушения нити является также ионизация молекул газа и бомбардировка катода положительными ионами.

Нить катода электронной трубки имеет вид плоской или цилиндрической спирали. Она помещается у дна металлического колпачка, соединенного с ней и имеющего отрицательный потенциал. Назначение колпачка — фокусировка электронного пучка. Электроны, отталкивающиеся от его поверхности, концентрируются в узкий пучок.

Анод (антикатод) помещается против катода. Наиболее существенной его частью является тот участок, который непосредственно обращен к катоду. Его называют зеркалом анода. Спектральный состав рентгеновского излучения зависит от материала анода, который указывается в паспорте трубки. Эта часть анода изготовляется из Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Mo, Rh, Ag или W. Для структурного анализа наиболее широко используют трубки с медным анодом. Остальная часть анода изготовляется из меди или стали.

Большая часть кинетической энергии электронов, попадающих на анод, переходит в теплоту. В рентгеновское излучение трансформируется лишь незначительная ее доля (около 2 %), поэтому анод необходимо интенсивно охлаждать. С этой целью его чаще всего делают полым и охлаждают проточной водой.

Ту часть зеркала анода, которая бомбардируется электронами, называют фокусным пятном. Чем сильнее сконцентрирован пучок электронов, тем больше интенсивность рентгеновских лучей, отнесенная к единице площади облучаемой поверхности. Следовательно, размер фокусного пятна играет существенную роль и является одной из важных характеристик рентгеновской трубки. В настоящее время изготавливают специальные острофокусные трубки, имеющие очень малое фокусное пятно и дающие узкие пучки рентгеновских лучей большой интенсивности. Промышленностью выпускаются следующие типы электронных трубок для структурного и спектрального анализа:

БСВ-1 — безопасная, для структурного анализа, с водяным охлаждением, тип 1

БСВ-2 БСВ-3 БСВ-4 БСВ-5 (острофокусные трубки).

Рентгеновские аппараты. Рентгеновский аппарат представляет собой высоковольтную установку, которая питает рентгеновскую трубку — источник рентгеновских лучей. При нормальных условиях работы ток в рентгеновской трубке должен идти только в одном направлении — от анода к катоду. Аппараты же подключают обычно к сети переменного тока. Выпрямление тока в высоковольтной цепи осуществляется либо с помощью специальных устройств — кенотронов, либо самой рентгеновской трубкой, которая одновременно может работать и как выпрямитель. В безкенотронных аппаратах срок службы трубки в 2 — 3 раза меньше. Причина состоит в том, что даже при очень хорошем охлаждении анод рентгеновской трубки эмиссирует некоторое количество электронов, которые создают обратные токи. Попадая на катод, они постепенно его разрушают.

Кенотрон по своему строению похож на рентгеновскую трубку. Катодом его является накаливаемая вольфрамовая нить, анодом — вольфрамовая или молибденовая пластинка. Кенотрон должен иметь малое (в сравнении с рентгеновской трубкой) внутреннее сопротивление, чтобы при работе аппарата падение напряжения на нем составляло не больше 2 — 3 кВ, а основная часть напряжения попадала на трубку. Уменьшение внутреннего сопротивления кенотрона достигается за счет увеличения поверхности нити катода и тока накаливания, поэтому резко возрастает электронная эмиссия, и за счет уменьшения зазора между катодом и анодом. Ток накаливания кенотрона составляет 7 — 8 А. По причине высокой эмиссии электронов ток насыщения очень большой и составляет 300 — 400 мА (для рентгеновской трубки он равен 10 — 15 мА). Рабочая точка его находится на линейном участке вольт-амперной характеристики (рис. 1.12), в то время как для рентгеновской трубки он находится в области насыщения.

Существует несколько типов рентгеновских аппаратов, из которых наиболее распространенными являются:

безкенотронные или безвентильные аппараты;

аппараты с одним кенотроном, которые используют одну полуволну (полуволновые);

аппараты с одним кенотроном, которые работают по схеме удвоения;

аппараты с четырьмя кенотронами, которые используют обе полуволны.

В данной работе используется аппарат УРС-55. УРС-55 — бескенотронный универсальный рентгеновский аппарат для структурного анализа с максимальным рабочим напряжением 55 кВ. Это малогабаритный аппарат настольного типа с фоторегистрацией диафрагмированных лучей. Анод рентгеновской трубки заземлен и охлаждается проточной водой. Все части, находящиеся под высоким напряжением, закрыты кожухом. Принципиальная схема аппарата показана на рисунке 1.13.

Камера для исследования поликристаллических веществ. Как правило, при исследовании поликристаллических образцов используются камеры РКД (рентгеновская камера — дебаевская). Общий вид камеры и ее составные части показаны на рисунке 1.14. Корпус камеры 9 имеет форму цилиндра, вдоль оси которого располагают исследуемый цилиндрический образец на съемном диске 7. Образец в виде пластинки закрепляется в камере так, чтобы ось камеры лежала в исследуемой плоскости. Пучок рентгеновских лучей перпендикулярен оси камеры и попадает на образец через коллиматор 18 с диафрагмой. Диафрагма предназначена для ограничения сечения пучка. Размер отверстия диафрагмы должен быть больше диаметра цилиндрического образца. В камере РКД предусмотрены три сменные диафрагмы с отверстиями 0,8 мм, 1,0 мм и 1,8 мм. Кроме того, для съемки плоских образцов предусмотрена диафрагма с размерами 0,51,5 мм. На вход коллиматора надевается светозащитный колпачок 11, отверстие которого закрыто изнутри кусочком черной бумаги. Пленка вырезается в виде узкой полосы с одной или двумя отверстиями и прижимается при закрытии крышки 4 к внутренней поверхности камеры кольцом 13.

Перед снятием очень важно правильно закрепить образец в камере, так как от этого зависит качество и точность расчета рентгенограммы. Для этого исследуемый образец с помощью пластилина закрепляется на съемном диске 7 по возможности ближе к его центру и перпендикулярно поверхности. Затем диск с образцом помещается в камеру и удерживается в положении, изображенном на рисунке 1.14, а, магнитным держателем. При этом образец расположен вдоль оси камеры и центрируется. Во время центрирования вместо светозащитного колпачка на втулку коллиматора надевают небольшую лупу для наблюдения за образцом. Вращая магнитный держатель с диском 7, проверяют через лупу соосность образца и камеры. Если образец при вращении испытывает «биение», т. е. не отцентрирован, его поворачивают в верхнее положение и сдвигают диск 7 пружинным толкателем 12 ближе к центру магнитного держателя. Затем вновь проверяют соосность и т. д. до тех пор, пока образец не будет отцентрирован.

После центровки может быть проверено расположение образца в центре пучка рентгеновского излучения. Для этого на выходе пучка рентгеновских лучей из камеры устанавливают трубку 17, закрытую флюоресцирующим под действием рентгеновских лучей экраном. При правильной установке камеры в аппарате, которая обеспечивается винтами 1, 2, на экране наблюдается светлое пятно от рентгеновского луча и в центре его тень от образца.

Зарядка камеры фотопленкой производится при темно-красном свете или в темноте. Фотопленку располагают в камере таким образом, что одно из ее отверстий всегда фиксируется трубкой 17, а через второе, если оно имеется, вставляется коллиматор 1.

Помимо камеры РКД для структурного анализа поликристаллических образцов применяется ряд других камер — РКЭ, РКФ, КРОСС и др.