- •Работа 1 Рентгеноструктурный анализ

- •Краткое теоретическое обоснование Возбуждение рентгеновских лучей

- •Тормозной рентгеновский спектр

- •Характеристический рентгеновский спектр

- •Некоторые кристаллографические определения и обозначения

- •Дифракция рентгеновских лучей

- •Уравнение Вульфа — Брэгга

- •Метод Дебая — Шеррера

- •Оборудование для рентгеноструктурного анализа по методу Дебая — Шеррера

- •Подготовка исследуемых образцов

- •Расшифровка рентгенограммы и расчеты

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

Работа 1 Рентгеноструктурный анализ

Цель: определить вещество, из которого сделан исследуемый образец, тип его кристаллической решетки, постоянную решетки и количество атомов в элементарной ячейке.

Оборудование: рентгеновский аппарат УРС-55, камера РКД для исследования поликристаллических веществ, образец исследуемого вещества, штангенциркуль.

Краткое теоретическое обоснование Возбуждение рентгеновских лучей

Рентгеновские лучи возникают при бомбардировке какого-нибудь вещества электронами, движущимися с высокими скоростями. Рентгеновские лучи получают в специальных электровакуумных приборах — рентгеновских трубках.

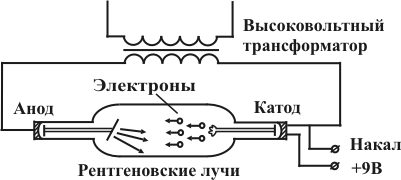

Рис. 1.1.

Схема рентгеновской трубки

Под воздействием электрического поля, созданного напряжением, которое приложено к электродам трубки, свободные электроны, покинувшие катод в результате его нагревания, с большой скоростью будут двигаться к аноду. При столкновении с анодом электроны резко тормозятся, в результате чего и возникают рентгеновские лучи. В общем случае они состоят из двух компонентов — тормозного и характеристического излучения.

Тормозной рентгеновский спектр

Скорость движения электронов в рентгеновской трубке, а значит и их кинетическая энергия определяется разностью потенциалов между катодом и анодом:

![]() .

.

При столкновении с анодом электрон резко тормозится и его энергия движения переходит в энергию фотона:

![]() , (1)

, (1)

где е — заряд электрона, U — разность потенциалов, h — постоянная Планка, с — скорость света; — частота колебаний фотона, — длина волны.

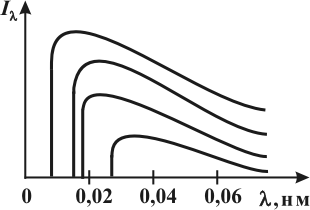

Рис. 1.2.

Распределение интен-сивности

рентгеновского излуче-ния в сплошном

спектре

Характеристический рентгеновский спектр

Многочисленными исследованиями рентгеновского излучения было выявлено, что кроме неоднородных лучей торможения при некоторых условиях возникают однородные лучи, длина волн которых зависит от вещества анода рентгеновской трубки и не зависит от приложенного к трубке напряжения. Этот тип рентгеновского излучения был назван характеристическим.

Дальнейшие исследования показали следующее:

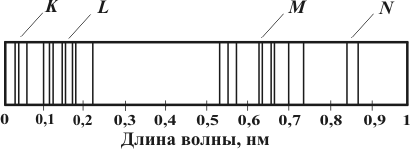

Рис. 1.3.

Схема спектрограммы характе-ристического

рентгеновского излучения

2. Каждая серия состоит из определенного

числа спектральных линий, которые

обозначаются буквами греческого алфавита

с индексами 1, 2 и

т. д. (например,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ).

).

3. Характеристические спектры разных элементов примерно одинаковы по числу и взаимному расположению линий в сериях и отличаются друг от друга только длиной волны. С увеличением номера элемента весь спектр смещается в коротковолновую область.

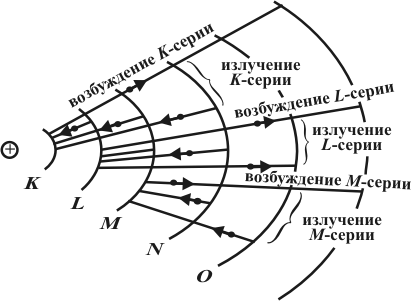

Рис. 1.4.

Схема возникновения отдельных серий

характеристического рентгеновского

излучения

Перечисленные закономерности характеристического спектра позволяют дать теорию его возникновения, основанную на квантовой теории строения атома. Так, например, для возбуждения K-серии рентгеновского спектра необходимо перевести электрон из самого внутреннего уровня энергии K на периферию атома (рис. 1.4). Это возбуждение может быть выполнено одним из электронов, бомбардирующих вещество анода в рентгеновской трубке. При этом энергия ускоренного полем электрона должна быть равна или больше энергии связи электрона K‑слоя со своим ядром. Иначе говоря, напряжение на электродах рентгеновской трубки должно быть не меньше некоторого определенного значения. Свободное в слое K место будет в то же время занято за счет одного из электронов из высших энергетических уровней. В результате возникает рентгеновский фотон, энергия которого численно равна разности энергий оставленного им уровня и уровня, на который он перешел:

![]() , (2)

, (2)

где

![]() — энергия электрона на более отдаленной

орбите,

— энергия электрона на более отдаленной

орбите,

![]() — энергия электрона на более близкой

орбите.

— энергия электрона на более близкой

орбите.

Поскольку описанный выше процесс возбуждения K-серии наблюдается одновременно в большом количестве атомов, а вероятность перехода электрона из вышерасположенных слоев в K-слой неодинаковая, то все спектральные линии возникают одновременно, а их интенсивность, определяемая вероятностью переходов, будет разной. На рисунке 1.4 схематически показано возникновение K- и L-серии рентгеновских лучей. На самом деле характеристический рентгеновский спектр имеет более сложную структуру.

Практическое значение в рентгеноструктурном

анализе имеют только особые линии

K-серии —

,

,

.

При этом для удобства проведения анализа

работу ведут на

![]() -лучах,

считая что

-лучах,

считая что

![]() ,

а

-лучи

поглощаются селективным фильтром. В

качестве фильтра берется вещество с

порядковым номером на единицу меньше,

чем порядковый номер вещества анода

рентгеновской трубки (например, анод

из меди, фильтр из никеля).

,

а

-лучи

поглощаются селективным фильтром. В

качестве фильтра берется вещество с

порядковым номером на единицу меньше,

чем порядковый номер вещества анода

рентгеновской трубки (например, анод

из меди, фильтр из никеля).