- •Содержание

- •Введение

- •1. Теоретические основы потенциометрии

- •2. Стандартный потенциал электрода

- •3. Классификация электродов

- •4. Применение потенциометрии в фармацевтическом анализе

- •4.1. Определение рН растворов

- •4.2. Потенциометрическое титрование

- •Порядок работы pH-метра-милливольтметра

- •Приложение № 2

- •Приложение № 3 Потенциометрическое определение препаратов согласно монографий приведенных в нфу и I дополнении

- •Литература

4. Применение потенциометрии в фармацевтическом анализе

Потенциометрические методы анализа подразделяются на прямую потенциометрию и потенциометрическое титрование.

Методы прямой потенциометрии основаны на прямом применении уравнения Нернста для нахождения различных физико-химических величин, таких как:

определение изменения энергии Гиббса

;

;определение константы равновесия (Ka)

;

;определение температурного коэффициента ЭДС

и расчет теплового эффекта химической

реакции

и расчет теплового эффекта химической

реакции

;

;определение константы диссоциации слабой кислоты

![]() , где

, где

![]() ;

;

определение коэффициента активности

.

.

В фармацевтической практике прямую потенциометрию широко применяют для определения рН растворов и определения концентрации других ионов с помощью ионселективных электродов.

4.1. Определение рН растворов

Водородным показателем (рН) называется отрицательный десятичный логарифм активности ионов водорода:

![]()

Величина рН характеризует кислотность или основность растворов.

Колориметрический метод определения рН основан на свойстве индикаторов изменять свою окраску в зависимости от активности ионов водорода в определенном интервале рН. Колориметрическое определение рН производят при помощи индикаторов и стандартных буферных растворов.

Потенциометрический метод имеет преимущества по сравнению с колориметрическим, он более точен и имеет меньше ограничений, связанных с присутствием в растворе окислителей и восстановителей, с белковой или солевой ошибками. Потенциометрический метод в отличие от колориметрического может применяться для определения рН в окрашенных, мутных или гелеобразных растворах.

Потенциометрическое определение рН заключается в измерении ЭДС элемента, состоящего из двух электродов: индикаторного, потенциал которого зависит от активности ионов водорода и электрода сравнения – стандартного электрода с известной величиной потенциала. В качестве индикаторных электродов для измерения рН преимущественно применяют стеклянный электрод. Иногда используют водородный электрод. Электродом сравнения является хлорсеребряный.

Для измерения рН применяют высокоомные потенциометры различных систем или рН - метры, шкала которых градуирована в милливольтах или непосредственно в единицах рН.

Подготовка рН - метра и электродной системы производится согласно инструкциям, прилагаемых к приборам (см. приложение № 1). Калибровка и проверка рН - метров производится по стандартным буферным растворам (см. приложение № 1, табл. №1).

Если рН контролируемого раствора отличается менее, чем на единицу от рН стандартного буферного раствора, то достаточно проверки прибора по одному буферному раствору, величина рН которого лежит в том же диапазоне измерения, что и значения рН контролируемого раствора. Если рН контролируемых растворов находятся в широких пределах, то проверку рН - метра следует производить по двум стандартным буферным растворам согласно инструкции (см. приложение № 1). Измерения проводят в термостатируемых условиях либо автоматической компенсацией температуры.

4.2. Потенциометрическое титрование

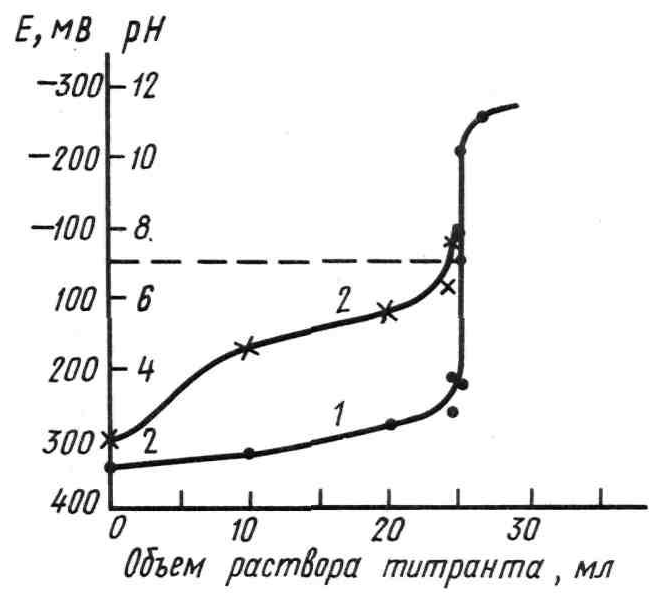

Потенциометрическим титрованием называют метод определения концентрации или количества вещества по потенциометрическим кривым титрования (рис. 9, 11), которые получают многократным измерением ЭДС цепи после каждого прибавления порции титранта к титруемому раствору, находящемуся в гальваническом элементе, состоящем из индикаторного электрода и электрода сравнения.

Индикаторный электрод выбирают таким образом, чтобы его потенциал зависел от концентрации ионов, принимающих участие или образующихся в процессе титрования. Потенциал электрода сравнения во время титрования должен сохранять постоянную величину.

Электродную пару при титровании погружают в анализируемый раствор. Однако, в тех случаях, когда ионы, диффундирующие из электрода сравнения, могут помешать проведению титрования, контакт электрода сравнения с анализируемым раствором осуществляется через электролитический мостик, который представляет собой П - образную трубку, заполненную раствором электролита, ионы которого не мешают проведению титрования.

Один конец трубки, снабженный пришлифованной пробкой или пористой мембраной, погружают в анализируемый раствор, а другой в стакан с насыщенным водным раствором хлорида калия, в который погружен электрод сравнения.

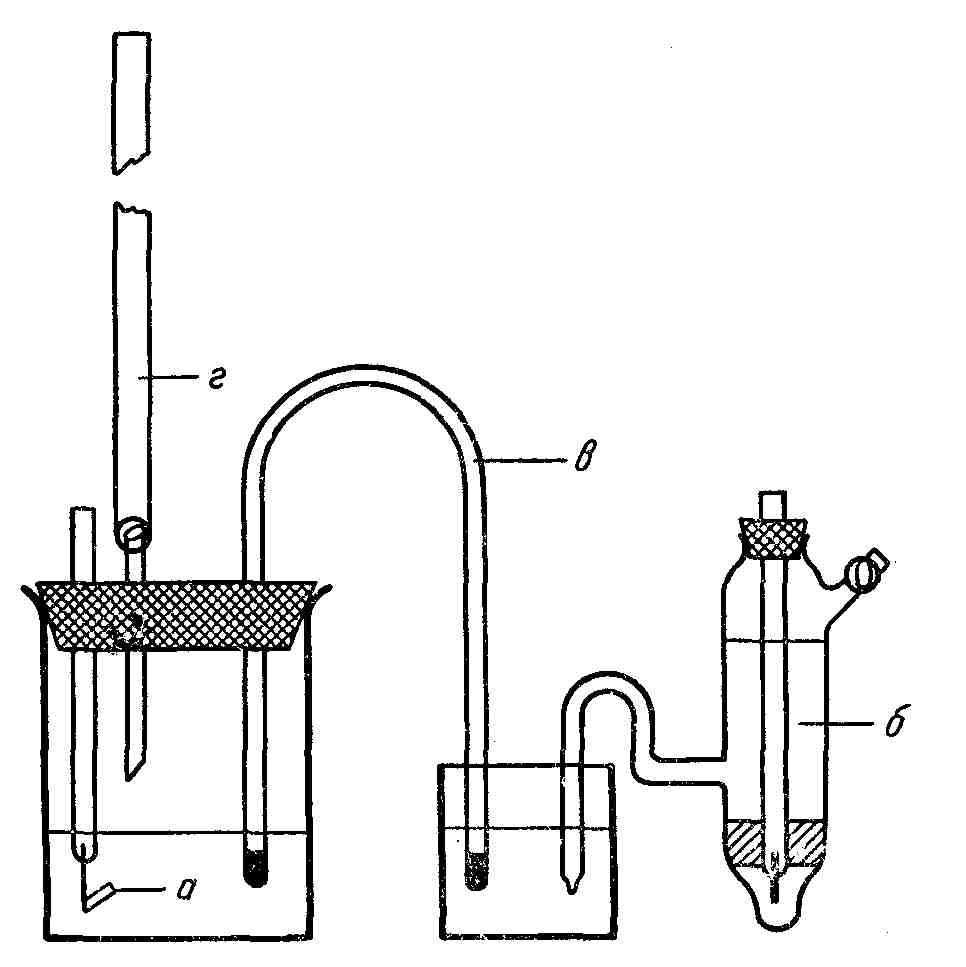

Примерная схема расположения электродов приведена на рис. 8.

а – индикаторный электрод;

б – электрод сравнения;

в – электролитический мостик;

2 – бюретка с титрованным раствором;

д – сосуд с исследуемым раствором.

Рис.8.. Схема разположения электродов при потенциометрическом титровании.

При проведении анализа титрованный раствор прибавляют из бюретки равными объемами при постоянном перемешивании (в конце титрования – по 0,1-0,05 мл), пока реакция с определяемым веществом не закончится, а для получения кривой титрования раствор перетитровывают на 30-50 %. Цель титрования заключается в добавлении титранта в количестве, химически эквивалентном количеству реагирующего с ним вещества. Эта цель достигается в точке эквивалентности. Однако операцией титрования определяется по существу, не точка эквивалентности, а конечная точка титрования. При этом разность объемов в точке эквивалентности и конечной точке титрования мала, а возникающая за счет этой разности ошибка анализа незначительна.

Измерение ЭДС, возникающей за счет разности потенциалов между индикаторным и электродом сравнения, осуществляется с помощью высокоомных потенциометров (рН - метров).

Вблизи точки эквивалентности наблюдается наибольшее изменение электродного потенциала (скачек потенциала).

Объем титранта в точке эквивалентности (Vэ) может быть определен следующими способами:

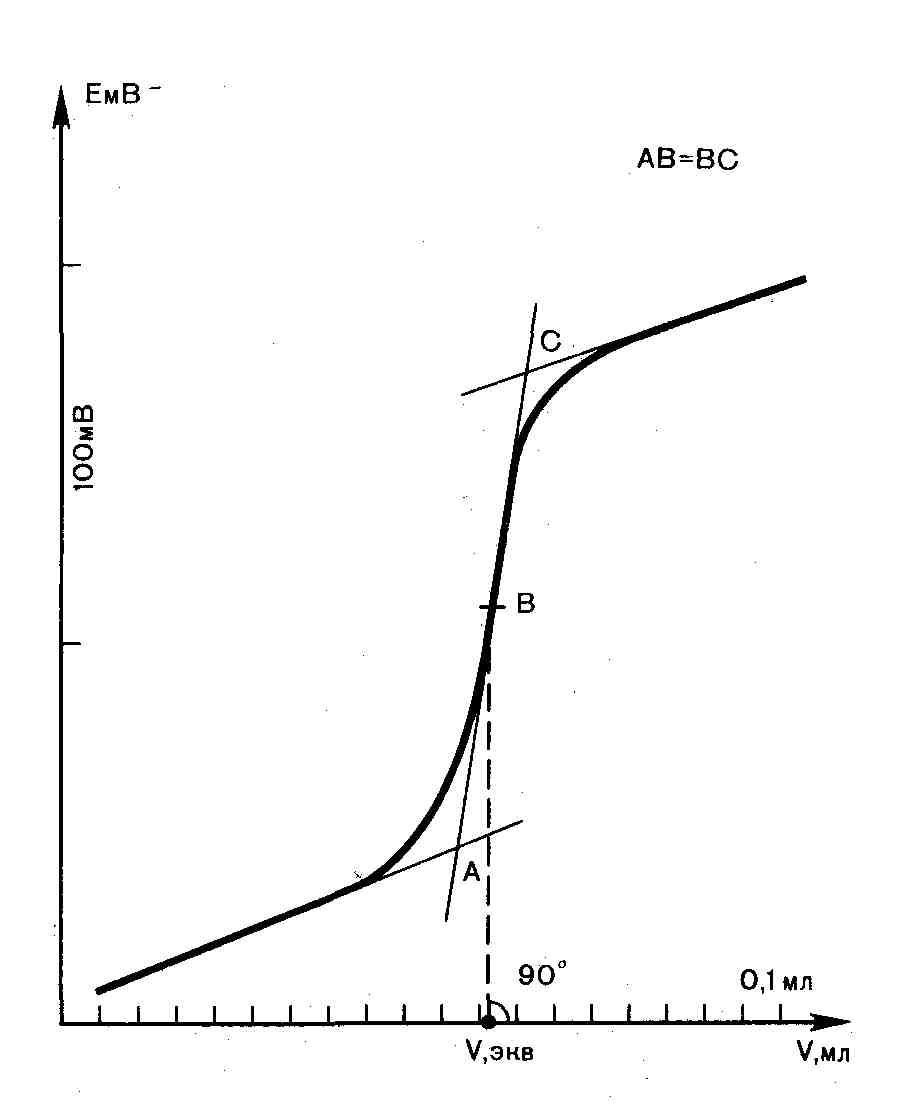

по графику кривой титрования (интегральной кривой) в координатах (V; E), применяя метод касательных (рис. 9);

V1э – эквивалентный объем титранта;

V1мл – объем титранта в мл.

На оси ординат – электродвижущая сила (Емв);

на оси абсцисс – объем титранта (V1мл)

Рис.9. Интегральная кривая потенциометрического титрования сильной кислоты сильным основанием

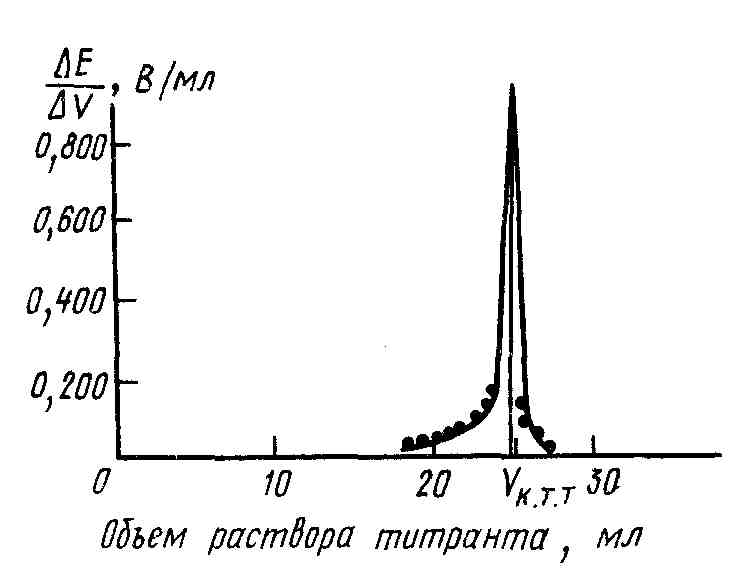

по дифференциальной кривой, где на оси ординат – отношение изменения потенциала ∆ Е к соответствующему изменению объема ∆ V, т.е.

,

а на оси абсцисс – объем титранта в

мл(V1мл)

(рис. 10);

,

а на оси абсцисс – объем титранта в

мл(V1мл)

(рис. 10);

Рис. 10. Дифференциальная кривая титрования слабой кислоты

сильным основанием

Этот способ определения конца титрования наиболее приемлем для слабых кислот, слабых оснований, когда скачек титрования значительно уменьшается и определить количество титранта (V1э) в конце титрования по интегральной кривой затруднительно, что влечет за собой большую ошибку (рис. 11).

1 – сильной кислоты

2 – слабой кислоты

Рис. 11. Интегральные кривые титрования

расчетным путем по максимальному значению и соответственно

,

как указано в таблице 2 и формуле расчета.

,

как указано в таблице 2 и формуле расчета.

Таблица № 2

НФУ

V1мл |

∆V* |

Е1мв |

∆Е |

|

|

5 |

|

250 |

|

|

|

|

0,1 |

|

13 |

130 |

|

5,10 |

|

263 |

|

|

+ 150 |

|

0,1 |

|

28 |

280 |

|

5,20 |

|

291 |

|

|

+ 720 |

|

0,1 |

|

100 |

1000 |

|

5,30 |

|

391 |

|

|

- 450 |

|

0,1 |

|

55 |

550 |

|

5,40 |

|

446 |

|

|

- 330 |

|

0,1 |

|

22 |

220 |

|

5,50 |

|

468 |

|

|

- 120 |

|

0,1 |

|

10 |

100 |

|

5,60 |

|

478 |

|

|

|

Примечание: * – ∆V – арифметическая разница между последующим и предыдущим объемом, пошедшими на титрование.

Из таблицы видно, что наибольшее значение получилось после прибавления 5,30 мл титранта. Более точный эквивалентный объем титранта (Vэ ) рассчитывают по формуле:

, где

, где

V1 – объем титранта, соответствующий первому отрицательному (положительному) значению величины АV

V2 - объем титранта, соответствующий последнему положительному (отрицательному) значению величины АV

– приращения величин .

При прохождении через точку эквивалентности АV меняет знак на противоположный.

Пример:

![]() мл

мл

При титровании двух кислот или многоосновных кислот на кривых титрования будет несколько перегибов, соответствующих точкам эквивалентности титруемых кислот. Появление перегибов можно ожидать тогда, когда отклонение между константами диссоциации будет порядка 104.

Измерение ЭДС между индикаторным электродом сравнения при потенциометрических титрованиях обычно проводят компенсационным методом.

Существуют также некомпенсационные методы и методы титрования под током. В некомпенсационном методе потенциометрического титрования измеряют не ЭДС, а ток, возникающий в гальваническом элементе. В начальный момент титрования ЭДС элемента компенсируют внешней ЭДС и ток в цепи отсутствует. В процессе титрования компенсация нарушается, в цепи возникает ток, причем в области точки эквивалентности ток резко возрастает пропорционально скачку ЭДС в этой области.

К некомпенсационным методам можно отнести и потенциометрическое титрование с биметаллической парой электродов. Этот метод основан на том, что разные инертные металлы с разной скоростью отзываются на изменение потенциала раствора. Например: платина быстро реагирует на изменение отношения концентраций окисленной и восстановленной форм, а вольфрам медленно. Потому если опустить платиновый и вольфрамовые электроды в титруемый раствор, содержащий окислительно-восстановительную систему, и измерить разность потенциалов между ними в ходе титрования, то до точки эквивалентности она будет близка к нулю, а в точке эквивалентности резко возрастает (стрелка гальванометра резко отклоняется и сохраняется в этом положении 2 – 3 минуты).

Потенциометрическое титрование также может быть использовано для определения точки эквивалентности при количественном определении методами нейтрализации, осаждения, комплексообразования, окисления-восстановления и др., а также потенциометрическое титрование применяют в случае определения окрашенных и мутных растворов.

Например, ТЭ при

проведении комплексонометрического

титрования находят

по cкачку потенциала, который отвечает

моменту завершения реакции. Измерение

потенциала электрода может быть

использовано для определения разных

ионов металлов в процессе титрования

натрия эдетатом. Однако, не все электроды

(медный при титровании солей меди;

цинковый – солей цинка) являются

обратимыми, в особенности при определении

низких концентраций соответствующих

ионов металлов. То есть,

исключительно пригодными индикаторными

электродами для установления точки

эквивалентности в комплексонометрическом

титровании является

универсальный электрод: система ртуть

– комплекс ртути(II) с натрия эдетатом

([Hg]2-),

система амальгамовое золото(Au(Hg) –

комплекс ртути(II) с натрия эдетатом

([Hg]2-).

При этом, в области

ТЭ, наблюдается резкое изменение

потенциала и скачок титрования. Таким

образом, с помощью указанного универсального

электрода может быть определено

большинство катионов, которые образуют

с натрия эдетатом комплексы, константа

устойчивости которых не превышает

константу устойчивости ртути (![]() ).

В данном случае это могут быть ионы

магния, кальция, алюминия, кобальта,

никеля, меди, цинка и других.

).

В данном случае это могут быть ионы

магния, кальция, алюминия, кобальта,

никеля, меди, цинка и других.

Методика определения. Точную навеску кальция хлорида в стакане для титрования, растворяют в 20 мл воды, прибавляют 4-5 мл аммиачного буфера. Проводят ориентировочное титрование 0,05 М раствором натрия эдетата. После ориентировочного титрования выполняют точное, прибавляя титрант порциями по две капли в области ТЭ. Строят кривую титрования, в координатах показания прибора - объем титранта. Находят объем, который отвечает ТЭ и рассчитывают содержимое иона кальция или кальция хлорида.

1 мл 0,05 М раствора натрия эдетата соответствет 0,004 г Са или 0,01095 г СaCl26H2O (см. пример 1).

Кроме того, для комплексонометричного титрования солей железа может быть использован платиновый электрод и электрод сравнения – хлорсеребрянный. Титрование в данном случае можно проводить в довольно широком интервале рН, и только в кислых растворах (рН3) образование комплекса Fe3+ замедляется, что отображается на скорости установления разности потенциалов.

Методика определения. К точной навеске железа(III) хлорида в стакане для титрования прибавляют 2 мл раствора аммония ацетата, 1 мл соли Мора и 20 мл воды очищенной. Проводят ориентировочное титрование 0,05 М раствором натрия эдетата. После ориентировочного титрования выполняют точное, прибавляя титрант порциями по две капли в области ТЭ. Строят кривую титрования, в координатах показания прибора - объем титранта. Находят объем, который отвечает ТЭ и рассчитывают содержимое иона железа или железа(III) хлорида.

1 мл 0,05 Г раствора натрия эдетата отвечает 0,00558 г Fe или FeCl3·6H2O (см. пример 2).

Пример 1. При анализе раствора кальция хлорида 15,00 мл его оттитровали потенциометрически 0,1144 г раствором натрия эдетата.

Результаты приведены в таблице:

V(Na2H2Y), мл |

10,00 |

15,00 |

19,00 |

20,00 |

20,10 |

20,20 |

20,30 |

20,40 |

Е, мв |

65 |

87 |

106 |

175 |

180 |

192 |

222 |

290 |

V(Na2H2Y), мл |

20.50 |

20.60 |

20,70 |

21,00 |

21,50 |

22,00 |

|

|

Е, мв |

306 |

315 |

322 |

334 |

350 |

362 |

|

|

Постройте интегральную и дифференциальную кривые титрования и рассчитайте массовую долю (%) кальция хлорида в пробе.

Решение: Строим интегральную кривую титрования:

Чтобы построить дифференциальную кривую рассчитаем ΔE /ΔV:

V(Na2H2Y), мл |

Е, мв |

ΔV |

ΔE |

ΔE /ΔV |

10,00 |

65 |

- |

- |

- |

15,00 |

87 |

5,00 |

22 |

4,4 |

19,00 |

106 |

4,00 |

19 |

4,75 |

20,00 |

175 |

1,00 |

69 |

69 |

20,10 |

180 |

0,10 |

5 |

50 |

20,20 |

192 |

0,10 |

12 |

120 |

20,30 |

222 |

0,10 |

10 |

100 |

20,40 |

290 |

0,10 |

16 |

160 |

20,50 |

306 |

0,10 |

9 |

90 |

20,60 |

315 |

0,10 |

7 |

70 |

20,70 |

322 |

0,30 |

12 |

40 |

21,00 |

334 |

0,50 |

16 |

32 |

21,50 |

350 |

0,50 |

16 |

32 |

22,00 |

362 |

0,50 |

12 |

24 |

Строим дифференциальную кривую титрования:

По графикам находим эквивалентный объем, который равняется 20,40 мл.

![]()

![]()

Ответ: Массовая доля кальция хлорида в пробе составляет 1,727%.

Пример 2. Навеску, которая содержит соль железа(III) массой 1,2000 г растворили и, после соответствующей обработки, оттитровали потенциометрически 0,1000 Г раствором натрия эдетата. Постройте кривые титрования в координатах E – V и рассчитайте массовую долю (%) железа в пробе.

V(Na2H2Y), мл |

2,00 |

10,00 |

18,00 |

19,80 |

20,00 |

20,20 |

22,00 |

Е, мв |

712 |

771 |

830 |

889 |

1110 |

1330 |

1390 |

Решение: Строим кривую титрования.

Находим по графику эквивалентный объем, который равняется 20,00 мл. Рассчитываем по формуле массовую долю:

![]()

![]()

Ответ: Массовая доля железа в пробе равняется 9,308%.

При этом выбор электродной системы зависит от типа аналитической реакции (табл. 3).

Таблица № 3

Метод титрования |

Индикаторный электрод |

Электрод сравнения |

Примечание |

Кислотно-основной

Осаждения

Комплексоно-метрический

Окислительно-восстановите-льный |

Стеклянный

Серебряный

Ртутный, ионселективный

Платиновый |

Каломельный или хлорсеребряный

Каломельный, хлорсеребряный, стеклянный

= = = = =

= = = = = |

Титрование кис-лот, основных солей

Титрование га-логенидов, ро-данидов, циани-дов и сульфидов

Титрование раз-личных катионов, металлов (Mg2+; Ca2+; Al3+; Bi3+)

Титрование вос-становителей и окислителей |

Приложение № 1

,00

,00