Исходные данные к расчету

Спроектировать систему утилизационного хладоснабжения на базе абсорбционных водоаммиачных источников холода, исходя из следующих данных:

температура отпускаемого холода = -20 С;

производительность системы хладоснабжения = 2000 кВт;

температура конденсации, определяемая температурой воды из системы оборотного водоснабжения = 35С;

вид и параметры греющего теплоносителя, представляющие собой вторичный энергоресурс (ВЭР) – дымовые газы с температурой tд.г.=190 C;

высшую температуру в генераторе , С – определить.

климатические условия - для г. Казани.

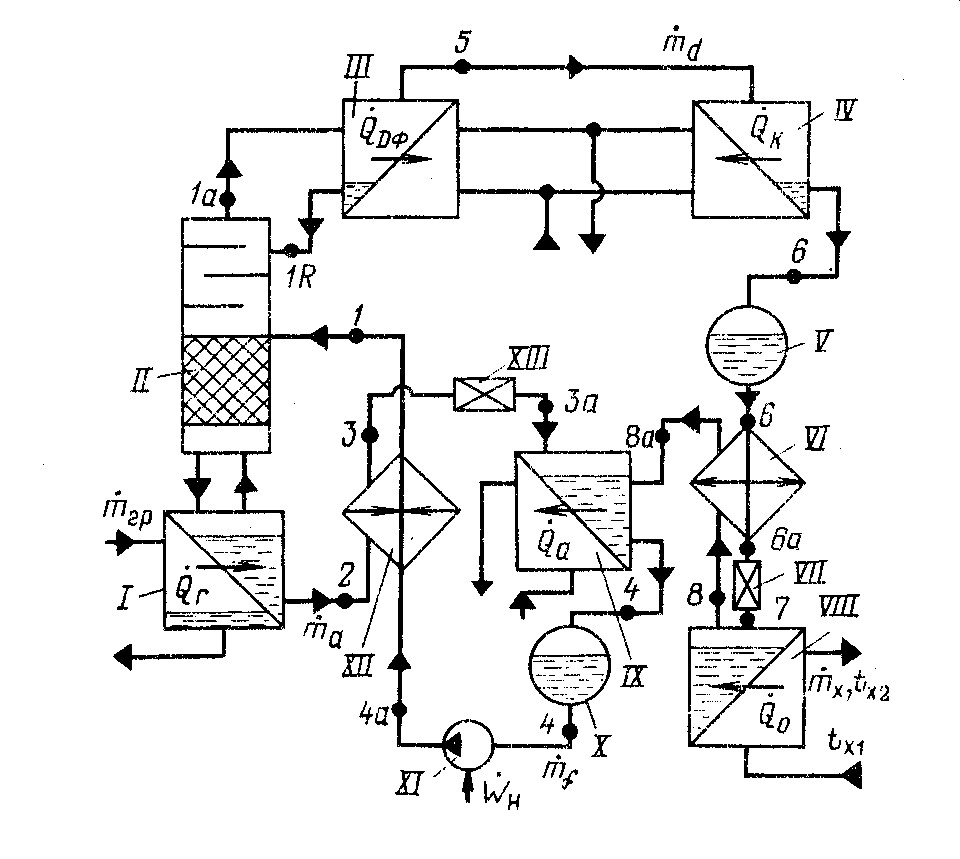

Схема водо-аммиачной холодильной установки

и принцип ее работы [2, 3]

Схема абсорбционной холодильной

установки включает абсорбционную

холодильную машину (АХМ), системы

циркуляции хладоносителя и оборотного

водоохлаждения. Схема АХМ представлена

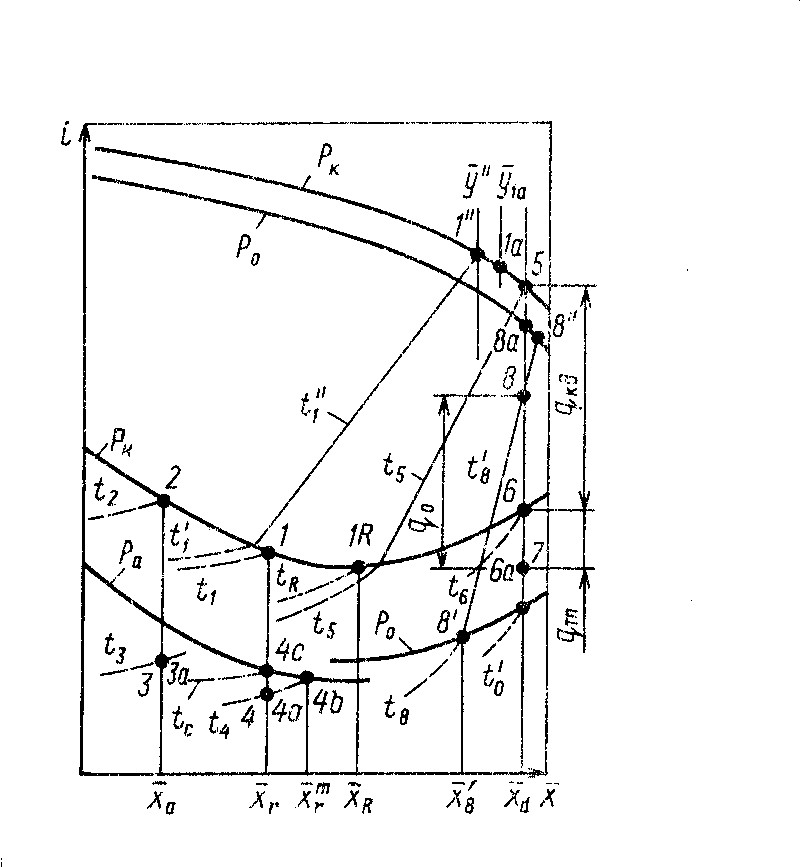

на рис. 1; изменение состояния бинарного

рабочего раствора в процессах АХМ

показано на рис. 2 в диаграмме

![]() (энтальпия

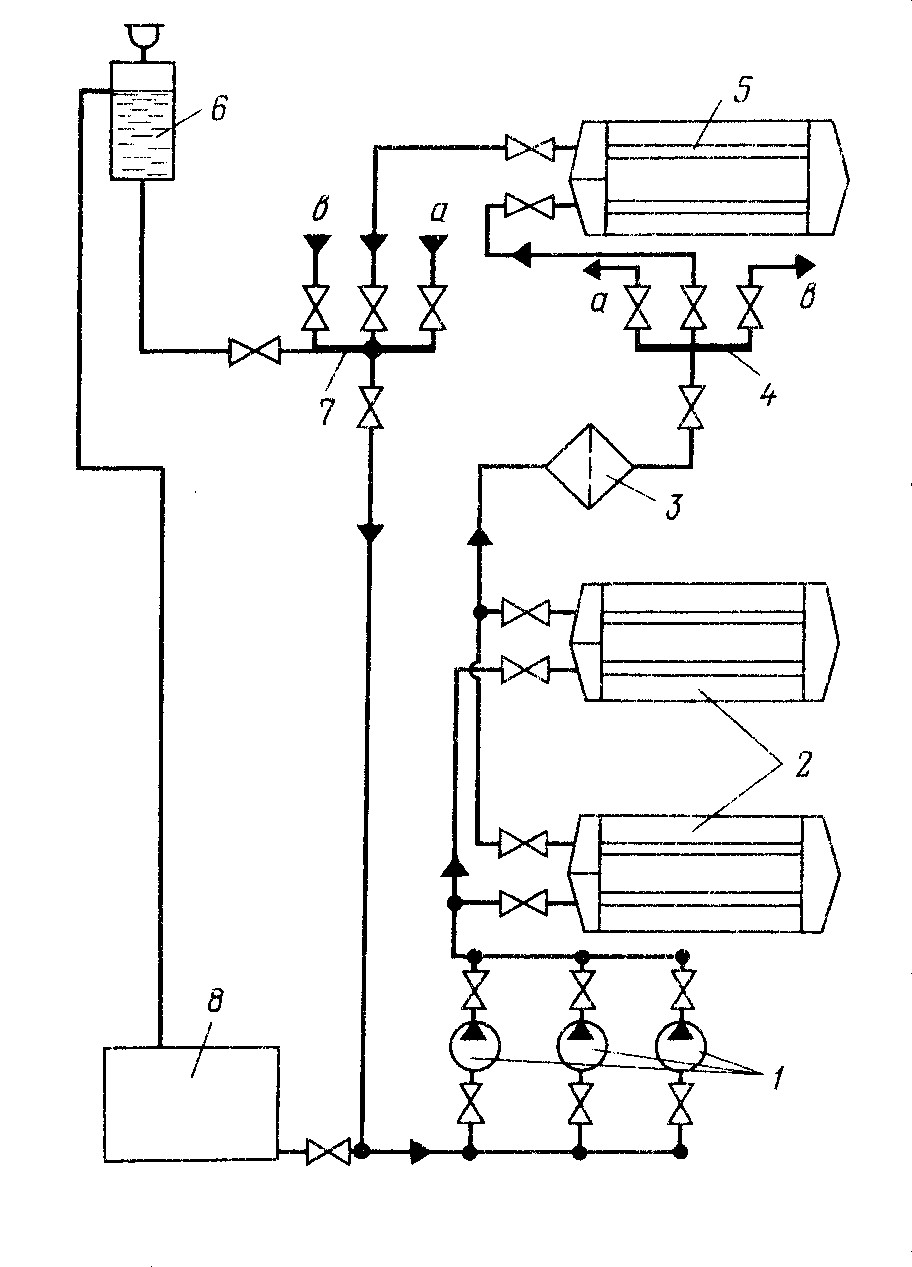

- концентрация); внешний контур

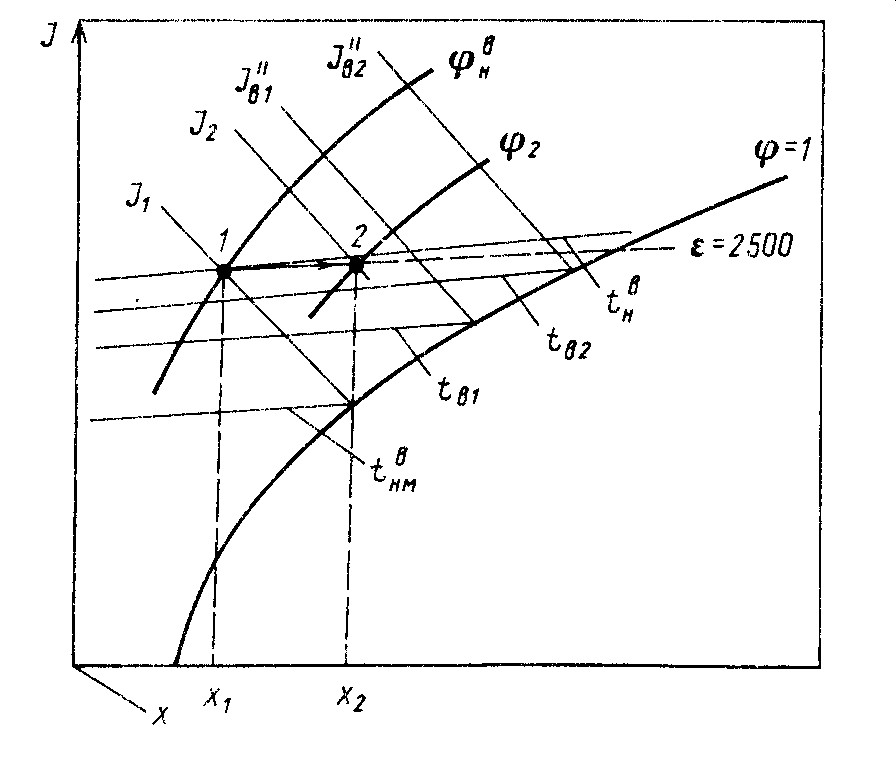

хладоносителя - на рис. 3, диаграмма

изменения параметров оборотной воды в

вентиляторной градирне – на рис. 4.

(энтальпия

- концентрация); внешний контур

хладоносителя - на рис. 3, диаграмма

изменения параметров оборотной воды в

вентиляторной градирне – на рис. 4.

Ахм

является термотрансформатором, в

котором совмещены прямой и обратный

циклы. Она предназначена для отвода

теплоты от охлаждаемого объекта в

окружающую среду при условии:

![]() .

Привод установки осуществляется без

затрат механической энергии, но при

использовании тепловой энергии от

внешнего греющего источника. Потребляется

теплота низкого потенциала – в данном

случае ВЭР дымовых газов.

.

Привод установки осуществляется без

затрат механической энергии, но при

использовании тепловой энергии от

внешнего греющего источника. Потребляется

теплота низкого потенциала – в данном

случае ВЭР дымовых газов.

Теплота подводится к генератору I АХМ, где кипит бинарный раствор вода-аммиак. Поскольку разность температур кипения компонентов бинарного раствора невелика (около 130 С), c целью отделения паров аммиака в схему АХМ включена ректификационная колонна II. Пары аммиака отводятся в верхней части колонны, а затем конденсируются в дефлегматоре III и конденсаторе IV, отдавая теплоту конденсации оборотной воде. Жидкий аммиак сливается в линейный ресивер v.

Для повышения энергетической эффективности АХМ в схеме предусмотрен регенеративный теплообменник VI, где жидкий аммиак в вентиляторной градирне переохлаждается перед тем, как поступить через дроссель VII в испаритель VIII, а пары аммиака на выходе из испарителя – перегреваются, после чего направляются в абсорбер IX.

Рис. 1. Схема абсорбционной водоаммиачной холодильной установки

1-8 характерные точки цикла;

I – генератор; II – ректификатор; III – дефлегматор; IV – конденсатор;

V, X – ресиверы; VI – регенеративный теплообменник;

VII, XIII – дроссель; VIII – испаритель; IX – абсорбер;

XI – водоамииачный насос; XII – теплообменник растворов

Рис. 2. Процессы абсорбционной водоаммиачной холодильной машины в

диаграмме энтальпия-концентрация i - x

Рис. 3. Схема циркуляции хладоносителя

1- насосы; 2 – испаритель холодильной машины; 3 – фильтр;

4 – распределительный коллектор; 5 - потребитель холода;

6 – расширительный бак; 7- возвратный коллектор;

8 – емкость для слива хладоносителя

Рис. 4. Диаграмма изменения параметров оборотной воды

В абсорбере пары аммиака поглощаются слабым раствором, поступившим из генератора через теплообменник растворов XII и дроссель XIII. Процесс абсорбции сопровождается выделением теплоты, которую отводят с оборотной водой. В результате образуется крепкий водоаммиачный раствор, собираемый в ресивере Х. Отсюда он насосом XI перекачивается через теплообменник XII в генератор и цикл замыкается.

Тепловой расчет цикла водо-аммиачной холодильной установки [3]

В ходе расчета цикла установки определяются параметры рабочего тела в характерных точках.

Температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора

![]() С,

С,

где

![]() - минимально допустимый перепад температур

в конденсаторе, С.

- минимально допустимый перепад температур

в конденсаторе, С.

Температура оборотной воды на входе в конденсатор

![]() С,

С,

где

![]() - перепад температур в подающей и

обратной линии охлаждающей воды от

градирни, С.

- перепад температур в подающей и

обратной линии охлаждающей воды от

градирни, С.

Концентрацию

паров аммиака на выходе из дефлегматора

можно принять на уровне

![]() .

Тогда, с учетом

.

Тогда, с учетом

![]() давление конденсации составит

давление конденсации составит

![]() МПа (см. рис. 2 и рис. П1).

МПа (см. рис. 2 и рис. П1).

Принимая, что гидравлические потери в подающих трубопроводах пренебрежимо малы, давление паров аммиака на выходе из генератора будет таким же

![]() МПа.

МПа.

Низшая температура кипения раствора в испарителе

![]() С,

С,

где

![]() - минимально допустимый перепад температур

в испарителе, С.

- минимально допустимый перепад температур

в испарителе, С.

Исходя

из этой температуры, а также принимая,

что концентрация раствора

![]() кг/кг,

находим

кг/кг,

находим

![]() МПа (см. рис. 2 и рис. П1).

МПа (см. рис. 2 и рис. П1).

Давление

в абсорбере будет ниже, так как происходят

гидравлические потери в коммуникациях

![]() МПа. Таким образом

МПа. Таким образом

![]() МПа.

МПа.

На диаграмме

![]() (см. рис.2 и рис.П1) следует нанести линии:

(см. рис.2 и рис.П1) следует нанести линии:

![]()

Состояние

слабого раствора на выходе из генератора

(точка 2 на рис.2) находится графически

по высшей температуре кипения раствора

в генераторе

![]() и давлению конденсации

и давлению конденсации

![]()

![]() C,

C,

где

![]() - минимально допустимый перепад температур

в генераторе, С.

Этот перепад выбирается из рекомендуемых

диапазонов.

- минимально допустимый перепад температур

в генераторе, С.

Этот перепад выбирается из рекомендуемых

диапазонов.

газ – пар |

tmin = 70 80 С, |

газ – вода |

tmin = 40 70 С, |

вода – вода |

tmin = 4 15 С, |

конденсирующийся пар – вода |

tmin = 3 8 С. |

В данном

случае режим соответствует системе

газ-вода; концентрация слабого раствора

![]() кг/кг;

энтальпия

кг/кг;

энтальпия

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

Концентрация

крепкого раствора

![]() находится по давлению

находится по давлению

![]() и низшей температуре раствора

и низшей температуре раствора

![]() С,

С,

где

![]() - минимально допустимый перепад температур

в абсорбере, С,

который определяется из диапазона

системы вода-вода.

- минимально допустимый перепад температур

в абсорбере, С,

который определяется из диапазона

системы вода-вода.

С учетом переохлаждения раствора в абсорбере относительно насыщенного состояния (точка 4с на рис. 2), получим

![]() C,

C,

где

![]() – допустимые значения переохлаждения

в абсорбере, C.

– допустимые значения переохлаждения

в абсорбере, C.

Действительная концентрация раствора

определяется графически (см. рис. 2) и

составляет

![]() кг/кг.

кг/кг.

При полной абсорбции аммиака концентрация

раствора (точка 4b)

на выходе составила бы

![]() ,

т.е. недонасыщение раствора

,

т.е. недонасыщение раствора

![]()

![]() кг/кг.

кг/кг.

Состояние раствора на выходе из абсорбера

(точка 4 на рис. 2) определяется

графически – в точке пересечения линий

![]() и

и

![]() .

.

Действительная зона дегазации

![]() кг/кг.

кг/кг.

Проверяется условие

![]() .

.

![]() - истинно,

- истинно,

т.е. данный режим возможен. Если это условие не выполняется, то нужно скорректировать исходные данные.

Материальный баланс аммиака в генераторе

![]() .

(1)

.

(1)

Кратность циркуляции раствора определяется из соотношения

![]() .

(2)

.

(2)

С учетом (1) соотношение (2) приводится к виду

![]() кг/кг.

кг/кг.

Тепловой баланс теплообменника растворов имеет вид

![]() ,

(3)

,

(3)

![]() - К.П.Д. теплового потока.

- К.П.Д. теплового потока.

Из уравнения (3) определяется значение энтальпии в точке 3 (на рис. 2)

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

Состояние крепкого раствора после

теплообменника растворов на входе в

ректификационную колонну (точка 1

на рис. 2) принимается насыщенным при

давлении

![]() и концентрации

.

Этому состоянию соответствуют параметры:

энтальпия

и концентрации

.

Этому состоянию соответствуют параметры:

энтальпия

![]() кДж/кг; температура

кДж/кг; температура

![]() С.

С.

По

энтальпии

![]() и концентрации

и концентрации

![]() ,

определяющих состояние раствора в точке

3 (см. рис. 2), находится температура

в этой точке

,

определяющих состояние раствора в точке

3 (см. рис. 2), находится температура

в этой точке

![]() С.

С.

Процесс дросселирования происходит при постоянной энтальпии (h = const), поэтому в точке 3а выполняется условие

![]() .

.

Поскольку жидкости обладают малой сжимаемостью, можно принять, что после насоса (точка 4а на рис. 2) энтальпия раствора не меняется, т.е.

![]() .

.

На

выходе из дефлегматора (точка 5 на

рис. 2) принимается насыщенным, с

параметрами:

и

![]() .

Этим параметрам соответствует энтальпия

.

Этим параметрам соответствует энтальпия

![]() кДж/кг и температура

кДж/кг и температура

![]() С.

С.

Точка 6 (см. рис. 2) отражает состояние раствора на выходе из конденсатора и может быть найдена из условий

![]() .

.

Процесс испарение в испарителе происходит при переменной температуре. Низшая температура определена ранее, а высшая температура кипения (точка 8 на рис. 1 и рис. 2) определяется из уравнения

![]() С,

С,

где

![]() С,

в зависимости от принятого значения

С,

в зависимости от принятого значения

![]() .

Однако выбор этого значения должен

удовлетворять условию, что состояние

смеси на выходе из испарителя находится

в области влажного пара.

.

Однако выбор этого значения должен

удовлетворять условию, что состояние

смеси на выходе из испарителя находится

в области влажного пара.

По

изотерме

![]() и изобаре

и изобаре

![]() определяется состояние кипящей жидкости

(точка 8).

Затем по изотерме

в области влажного пара находится

равновесное состояние пара (точка 8).

Тогда состояние влажного пара (точка

8) должно удовлетворять условию

аддитивности

определяется состояние кипящей жидкости

(точка 8).

Затем по изотерме

в области влажного пара находится

равновесное состояние пара (точка 8).

Тогда состояние влажного пара (точка

8) должно удовлетворять условию

аддитивности

(4)

(4)

Состояние

пара после регенеративного теплообменника

(точка 8а на рис. 2) можно считать

сухим насыщенным при

![]() и

.

При этом энтальпия пара

и

.

При этом энтальпия пара

![]() кДж/кг; температура

кДж/кг; температура

![]() С.

С.

Разность температур на теплом конце теплообменника

![]() С.

С.

Энтальпия жидкого раствора перед дросселем (точка 6а на рис.2) находится из уравнения теплового баланса регенеративного теплообменника

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

При

этом значении энтальпии и концентрации

находим температуру

![]() С.

С.

Разность температур на холодном конце теплообменника

![]() С.

С.

Средний температурный напор в теплообменнике

![]() С,

С,

что обеспечивает компактность теплообменника при низких значениях коэффициента теплопередачи.

Процесс дросселирования происходит при постоянной энтальпии (точка 7)

![]() ,

,

но давление и температура

изменяются:

![]() С;

С;

![]() МПа.

МПа.

Флегмовое число находится из уравнения материального баланса укрепляющей части ректификационной колонны

![]() ,

,

где принимается, что

концентрация стекающей жидкости в

сечении ректификатора, где вводится

крепкий раствор (точка 1 на рис. 2),

равна

![]() ;

;

Концентрация

пара в этом сечении находится по давлению

![]() и температуре

и температуре

![]()

![]() С.

С.

Здесь

![]() С

– переохлаждение жидкости в колонне.

С

– переохлаждение жидкости в колонне.

Таким

образом,

![]() ,

а флегмовое число

,

а флегмовое число

![]() кг/кг.

кг/кг.

Температура и концентрация флегмы при

давлении

![]()

![]() С;

С;

![]() .

.

Материальный баланс дефлегматора

![]() (5)

(5)

Из этого уравнения находится концентрация пара на выходе из ректификационной колонны

![]()

Энтальпия и температура пара в точке 1а (на рис. 2) определяется по диаграмме (рис. П1)

![]() кДж/кг;

кДж/кг;

![]() С.

С.

Значения параметров узловых точек цикла АХМ сводятся в таблицу (см. табл. 1).

Таблица 1. Параметры узловых точек цикла АХМ

Точка цикла |

Параметры |

|||

|

р, МПа |

|

h, кДж/кг |

|

Жидкость |

||||

1 |

111 |

1,35 |

0,320 |

250 |

1R |

60 |

1,35 |

0,608 |

44 |

2 |

145 |

1,35 |

0,177 |

497 |

3 |

46 |

1,35 |

0,177 |

66 |

3a |

46 |

0,144 |

0,177 |

66 |

4 |

31 |

0,144 |

0,320 |

-88 |

4c |

31 |

1,35 |

0,320 |

-88 |

6 |

35 |

1,35 |

0,995 |

166 |

6a |

8,2 |

1,35 |

0,995 |

39 |

7 |

-24 |

0,159 |

0,995 |

39 |

Пар |

||||

1a |

102 |

1,35 |

0,940 |

1550 |

5 |

56 |

1,35 |

0,995 |

1360 |

8 |

-21 |

0,159 |

0,995 |

1185 |

8a |

9 |

0,159 |

0,995 |

1312 |

Определение удельной и полной нагрузки основных элементов оборудования водо-аммиачной холодильной установки и подбор оборудования

Составляется тепловой баланс дефлегматора

![]() (6)

(6)

Из уравнения (6) определяется удельная тепловая нагрузка дефлегматора

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

Тепловой баланс генератора

![]() .

(7)

.

(7)

Из уравнения (7) определяется удельная тепловая нагрузка генератора, кДж/кг

![]() .

.

Тепловой баланс абсорбера

![]() .

(8)

.

(8)

Из уравнения (8) определяется удельная тепловая нагрузка абсорбера

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

Удельные тепловые нагрузки теплообменников АХМ определяются по разности энтальпий рабочего раствора на входе и выходе из соответствующего аппарата:

конденсатора

![]() кДж/кг;

кДж/кг;

испарителя

![]() кДж/кг;

кДж/кг;

теплообменника растворов

![]() кДж/кг;

кДж/кг;

регенеративного теплообменника

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

Суммарное количество теплоты, подведенное к АХМ без учета теплового эффекта работы насоса

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

Суммарное количество отведенной теплоты с учетом тепловых потерь в теплообменниках

![]()

Расхождение составило:

![]() ,

,

что объясняется погрешностями при определении параметров по диаграмме. Если расхождение превысило 5 % следует уточнить параметры.

Исходя из принятого предположения, что жидкость несжимаема, удельная работа насоса составляет

![]() кДж/кг.

кДж/кг.

где

![]() -

удельный объем раствора, определяемый

по процентному содержанию компонентов

раствора и табл. П1-П3.

-

удельный объем раствора, определяемый

по процентному содержанию компонентов

раствора и табл. П1-П3.

Энергетическая эффективность цикла АХМ

![]() .

.

Подбор оборудования АХМ осуществляется на основе определения материальных потоков и расчета полных тепловых нагрузок оборудования

Массовый расход пара, поступающего в конденсатор и испаритель

![]() кг/с.

кг/с.

Массовый расход крепкого раствора

![]() кг/с.

кг/с.

Массовый расход слабого раствора

![]() кг/с.

кг/с.

Массовый расход флегмы

![]() кг/с.

кг/с.

Полные тепловые нагрузки аппаратов равны,:

испарителя

![]() кВт;

кВт;

конденсатора

![]() кВт;

кВт;

абсорбера

![]() кВт;

кВт;

генератора, с учетом тепловых потерь через изоляцию

![]() кВт;

кВт;

дефлегматора

![]() кВт;

кВт;

теплообменника растворов

![]() кВт

кВт

регенеративного теплообменника

![]() кВт.

кВт.

Подбор теплообменников производится по площади необходимой поверхности (см. табл. П4-П6), определяемой соотношением, м2

![]() ,

(9)

,

(9)

где

![]() - тепловая нагрузка соответствующего

аппарата, кВт;

- тепловая нагрузка соответствующего

аппарата, кВт;

![]() -

температурный напор, который рассчитывается

по противоточной схеме, С;

-

температурный напор, который рассчитывается

по противоточной схеме, С;

K - коэффициент теплопередачи, кВт/(м2К):

для конденсатора и дефлегматора K = 600800;

для испарителя и абсорбера K = 250600;

для теплообменника растворов и регенеративного теплообменника K=200400.

Условное обозначение АХМ в соответствии с ОСТ 26.03-286-77 включает в себя:

наименование - АВХМ (абсорбционная водоаммиачная холодильная машина);

производительность (кВт);

режим работы с указанием температуры кипения в испарителе (С);

исполнение в соответствии с используемым греющим источником (I – водяной пар, II – горячая вода, III – парогазовые смеси);

указание на способ охлаждения конденсатора (К – водяное охлаждение; В – воздушное охлаждение).

К примеру, обозначение АВХМ-580/15-IIК, соответствует абсорбционной водоаммиачной холодильной машине производительностью 580 кВт на номинальный параметр вырабатываемого холода (-15)С при использовании в качестве греющего теплоносителя технологической горячей воды и водяном охлаждении конденсатора.

Производительность АХМ выбирается из параметрического ряда, кВт: 290; 580; 1160; 1860; 2900; 4650; 7330; 9280.

В данном случае целесообразно выбрать две АХМ типа АВХМ-1160/15-IIIK.

Концентрация рассольного хладоносителя (см. табл. П8), применяемого для транспортировки холода к потребителю, выбирается по температуре его замерзания, которая должна быть приблизительно на 10 С ниже самой низкой температуры в системе (в испарителе).

Ресиверы (линейный и дренажный) для сглаживания дисбалансов в системе хладоснабжения и сбора хладагента в период ремонта подбираются по табл. П9, исходя из следующих соображений:

Линейный ресивер должен вмещать 40-60 % объема конденсатора (меньшее значение – для горизонтальных ресиверов, большее значение – для вертикальных).

Дренажный ресивер должен вмещать аммиак из любого аппарата системы при условии не более 80 % заполнения.

Тепловой расчет вентиляторной градирни

Тепловая нагрузка водоохлаждающего устройства (градирни)

![]() кВт.

кВт.

Расход оборотной воды

![]() кг/с.

кг/с.

Состояние

наружного воздуха принять по климатическим

условиям г. Казани для июля месяца (![]() ).

).

Для

вентиляторной пленочной градирни

плотность орошения можно принять в

диапазоне

![]() кг/(м2

с).

кг/(м2

с).

Ширина зоны охлаждения

![]() С.

С.

Удельная тепловая нагрузка на единицу площади сечения градирни

![]() .

кВт/м2.

.

кВт/м2.

Необходимая суммарная площадь поперечного сечения градирен:

![]() м2.

м2.

Выбираем две градирни (табл. П7) с площадью поперечного сечения 64 м2 и вентиляторами для нагнетания воздуха 1ВГ-50.

Технико-экономическое сраВнение варианта организации системы хладоснабжения от абсорбционной холодильной установки с альтернативным вариантом - от аммиачной установки парокомпрессионного типа

Оценку технико-экономического эффекта при сравнении различных типов трансформаторов теплоты – компрессионных и абсорбционных, можно проводить по методу ЛТИХП, на основе расчета экономии ежегодных издержек, руб./ГДж

![]() (10)

(10)

где Зт – замыкающие затраты на топливо, руб./т;

bт – удельный расход топлива на отпущенную теплоту от ТЭЦ или котельной для обогрева генератора АХМ;

т – коэффициент потерь АХМ, учитывающий потери теплоты в тепловых и холода в холодильных сетях, а также дополнительный расход электроэнергии на привод вспомогательных механизмов (насосы, КИП и пр.);

т – тепловой коэффициент АХМ;

т – коэффициент, учитывающий расход энергии на привод механизмов, входящих в состав АХМ;

Ра, Рр – доли отчислений на амортизацию и текущий ремонт;

![]() -

разность капитальных затрат при переходе

к альтернативному варианту, руб./ГДж;

-

разность капитальных затрат при переходе

к альтернативному варианту, руб./ГДж;

Sп – постоянная часть ежегодных издержек, руб./ГДж.

При использовании ВЭР теплотехнологии для обогрева генератора формула (10) преобразуется к виду

![]() .

(11)

.

(11)

Поскольку в течение года режим работы термотрансформаторов КХМ и АХМ изменяется, расчет энерго- и технико-экономических показателей необходимо проводить по усредненным годовым показателям, для чего может быть использовано следующее соотношение:

![]() ,

(12)

,

(12)

где Хгод - усредненное за год значение параметра Х;

![]() -

число часов работы оборудования в году,

час/год;

-

число часов работы оборудования в году,

час/год;

i – количество рассматриваемых режимов;

![]() -

продолжительность режима i,

час/год;

-

продолжительность режима i,

час/год;

Хi

– значение параметра Х,

наблюдаемое в течение периода

![]() .

.

Базовым вариантом, по отношению к которому рассматривается изменение расчетных параметров, является вариант с установкой КХМ. В качестве критерия технико-экономической эффективности каждого из вышеперечисленных вариантов выбран показатель себестоимости 1 ГДж отпускаемого холода. Результаты расчетов сведены в табл. 2.

Для системы КХМ-КЭС, топливная составляющая затрат на производство холода в течение года рассчитывается по формуле, руб./год:

,

(13)

,

(13)

где

![]() - годовые затраты электроэнергии на

привод КХМ и вспомогательное оборудование,

кВтч/год;

- годовые затраты электроэнергии на

привод КХМ и вспомогательное оборудование,

кВтч/год;

![]() -

годовые затраты электроэнергии на

вспомогательное оборудование АХМ,

кВтч/год;

-

годовые затраты электроэнергии на

вспомогательное оборудование АХМ,

кВтч/год;

![]() -

годовые затраты теплоты на привод

генератора АХМ, кВт/год;

-

годовые затраты теплоты на привод

генератора АХМ, кВт/год;

![]() -

коэффициент, учитывающий потери в

электрической сети и прочие неучтенные

потери электроэнергии. При отсутствии

точных данных можно приближенно принять

=0,9;

-

коэффициент, учитывающий потери в

электрической сети и прочие неучтенные

потери электроэнергии. При отсутствии

точных данных можно приближенно принять

=0,9;

![]() -

коэффициент, учитывающий потери теплоты

в тепловых сетях. При отсутствии точных

данных можно приближенно принять

=0,9.

-

коэффициент, учитывающий потери теплоты

в тепловых сетях. При отсутствии точных

данных можно приближенно принять

=0,9.

Для системы АХМ-ВЭР формула (13) преобразуется к виду, руб./год:

![]() .

(14)

.

(14)

Объем использования оборотной воды в АХМ существенно возрастает по сравнению с парокомпрессионными установками, в связи с чем возрастает и объем подпиточной воды в системе оборотного водоснабжения. Изменение эксплуатационных затрат по оборотной воде рассчитывается по формуле, руб./год:

![]() ,

(15)

,

(15)

где

![]() - стоимость оборотной воды, руб./м3;

- стоимость оборотной воды, руб./м3;

![]() -

объем подпиточной воды в системе

оборотного водоснабжения КХМ, м3/год;

-

объем подпиточной воды в системе

оборотного водоснабжения КХМ, м3/год;

![]() -

объем подпиточной воды в системе

оборотного водоснабжения АХМ,

м3/год;

-

объем подпиточной воды в системе

оборотного водоснабжения АХМ,

м3/год;

- количество часов работы установки в году, ч/год.

Капитальные вложения в КХМ и АХМ, а также во вспомогательные системы влияют на объем отчислений на амортизацию и ремонт оборудования, что учитывается соотношением, руб./год:

![]() .

(16)

.

(16)

Суммарное изменение затрат на производство холода в течение года, руб./год:

![]() .

(17)

.

(17)

Для расчета изменения себестоимости 1 ГДж производимого холода, следует разделить полученную экономию годовых эксплуатационных затрат на годовую холодопроизводительность системы:

![]() .

(18)

.

(18)

Таблица 2. Технико-экономическое сравнение вариантов по себестоимости